1.(2023福建卷·11)11.改革开放初期,我国兴起了一股读书热潮。随后,上海率先开展名为“振兴中华”的职工读书活动,并设立“职工读书奖”;在中共中央的肯定与号召下,知识竞赛、演讲比赛、征文比赛等活动在各地风靡一时。这些做法旨在

A.服务社会主义现代化建设

B.提升人民群众的文化修养

C.开创对外开放的全新局面

D.抵制资本主义的精神污染

【试题立意】国家开展文化建设服务于社会主义现代化建设这一中心任务。

【解析】本题的落脚点从“旨在”这一设问,可看到落脚点放在了根本目的上。时间点是改革开放初期,从特定时间考虑,开展文化建设主要是服务于改革开放与现代化建设这一中心任务。体现了唯物史观上层建筑反作用于经济基础,A选项正确;提升人民群众的文化修养只是目的之一,但不是根本目的,排除B选项;开创对外开放的全新局面片面,不能涵盖社会主义现代化建设的全部,排除C项;改革开放主要以经济建设为根本目的,抵制资本主义的精神污染体现为意识形态,不能体现根本目的,排除D项。(注:改革开放推动了社会读书热潮,有利于社会进步。)

【答案】A

2.(2023湖南卷·12)12.公元723年,日本太政官奏:“百姓渐多,田地窄狭。望请劝课天下,开辟田畴。其有新造沟池营开垦者,不限多少,给传三世。若逐旧沟池,给其一身。”天皇准奏。这

A.反映了灌溉技术进步

B.动摇了土地公有原则

C.体现了天皇地位提高

D.推动了庄园制度发展

【试题立意】改革与创新是社会发展的动力。

【解析】日本太政官说的话体现出当时日本人口增长,田地数量不足,需要政府鼓励开垦荒地,开垦的荒地可以由后代继承,这就是事实上的土地私有,土地私有的不断发展,动摇了土地公有制,故选B;材料反映了土地的开垦,没有涉及灌溉技术,排除A项;日本统治者允许百姓开垦土地,与日本天皇地位无关,排除C项;随着私有土地的逐渐增多,日本私有的庄园制度逐渐形成与材料主旨不符,排除D。(注:日本人地矛盾突出,解决的方法是进行改革,开垦土地,承认土地私有,促进了社会的封建化。)

【答案】B

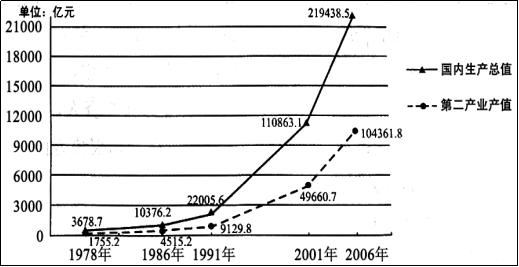

3.(2023重庆卷·9)9.图2是1978—2006年中国国内生产总值和第二产业产值增长示意图,它突出反映了中国

A.优先发展重工业战略有效实施

B.国内各区域协调发展得以实现

C.市场化改革和工业化持续推进

D.全面深化改革的部署得到落实

【试题立意】改革开放是推动了中华民族伟大复兴的关键。

【解析】根据材料可知,从1978至2006年,中国国内生产总值和第二产业产值不断增长。结合所学知识,1978年后进行改革开放,特别是1992年社会主义市场经济体制目标的确立,中国改革开放的步伐由此进一步加快,使得市场化改革和工业化持续推进,故C项正确;一五计划实施“优先发展重工业战略”,与1978年后的时间不符,排除A项;“国内各区域协调发展得以实现”不符合史实,排除B项;全面深化改革是在2013年11月中国共产党十八届三中全会上提出的,排除D项。(注:改革开放推动了国内生产总值与第二产业的增长,体现了改革开放是推动社会发展的动力。)

【答案】C

4.(2023辽宁卷·10)10.1981年 5月,沈阳市皇姑区 3 名女青年自谋职业,创办麦香村个体小吃部,铁西区也有青年开办个体钟表修理部。辽宁省及沈阳市主要领导走访了这些个体工商户对他们给予肯定和鼓励。这反映了当时

A.思想观念得到解放

B.城市经济体制改革全面展开

C.工业结构发生转变

D.青年成为改革创新的主力军

【试题立意】改革开放推动了人的解放,唤起了人的觉醒。

【解析】材料讲述了辽宁青年创办个体企业(私营性质)并受到省市领导肯定和鼓励的史实,反映了十一届三中全会以后人们“思想观念得到解放 ”的现象,故A项正确;1984年“城市经济体制改革全面展开”,时间不符,故B项错误;材料并未呈现诸如轻工业与重工业的比重调整等问题,不能反映“工业结构发生转变 ”,故C项错误;材料并无其他年龄层创业者的信息,不能推导出“青年成为改革创新的主力军”,故D项错误。(注:改革开放推动了人的解放,属于社会进步。)

【答案】A

5.(2023乙卷·31)31.1981年,北京京剧团实行改革,职工工资只发70%,国家不再负担大部分福利;剧团演出费用自行解决,演出盈余留存公积金30%,上交剧院10%,其余根据“按劳分配”原则分红。经过试验,职工收入明显增加。上述改革反映出

A.非公有资本成为文化建设投资主体

B.国有文化事业单位整体改制为企业

C.新的分配方式有利于激发职工积极性

D.社会主义市场经济体制改革目标确立

【试题立意】生产关系的调整适应了生产力的发展。

【解析】根据材料可知,北京京剧团实行改革,演出盈余的60%按照“按劳分配”原则分红,使得职工收入明显增加,这种新的分配方式有利于激发职工积极性,C项正确;“投资主体”反映的是所有制的变化,而题目表述的是分配方式的变化。因此,A选项与题目无关,排除A;剧团只是在工资福利和演出费用等方面作一定改革,没有进行整体改制,排除B项;1992年党的十四大明确把建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革的目标,排除D项。故选C项。(注:分配关系的调整激发了职工积极性,分配关系属于改革内容,改革是社会发展的动力。)

【答案】C

6.(2023乙卷·32)公元前6世纪中后期,庇西特拉图先后三次攫取雅典城邦的统治权。他依照法律处理公共事务,关怀农民,支持平民反对贵族,时人称其统治时期为“盛世”。该“盛世”的出现,得益于

A.梭伦改革的制度基础

B.雅典民主政治的确立

C.五百人议事会的产生

D.贵族特权被彻底铲除

【试题立意】梭伦改革为雅典民主政治奠定基石。

【解析】据本题时间信息可知准确时空是:公元前6世纪中后期(雅典)。公元前6世纪初,梭伦改革为雅典的民主奠基,庇西特拉图是梭伦之后克里斯提尼之前雅典的“僭主”,他在位期间进一步巩固梭伦的部分改革措施,为后来克里斯提尼改革创造了一些条件。因此A正确;克里斯提尼执政时期,雅典民主政治确立起来,在公元前6世纪末,排除B项;克里斯提尼执政时期,确立了五百人议事会,排除C项;“贵族特权被彻底铲除”的表述太过绝对,只是打击了贵族特权,排除D项。(注:梭伦改革有助于贵族与平民矛盾的解决,有利于雅典民主政治发展。)

【答案】A

7.(2022湖北卷·10)北京在成功举办第11届亚运会后,正式提出申办2000年奥运会。经过多次商讨,北京奥申委于1992年6月确定并公布了申奥主题口号——“开放的中国盼奥运”。这一口号体现了中国

A.积极地传播奥运精神

B.适应新的世界政治格局

C.改革开放的坚定姿态

D.巩固经济体制改革成果

【试题立意】坚定不移将改革开放进行到底。

【解析】1992年,邓小平同志发表南巡讲话,引领中国改革开放进入新阶段,在此背景下,“开放的中国盼奥运”表明了中国开放的态度,给世界各国呈现出一个改革开放的坚定姿态,故选C项;奥运精神指相互理解、友谊、团结和公平竞争,与“开放的中国盼奥运”不符,排除A项;“开放的中国盼奥运”是中国拥抱世界、走向世界的体现,与适应新的世界政治格局(一超多强)无关,排除B项;“开放的中国盼奥运”强调的是中国开放的态度,一个口号要上升到巩固经济体制改革成果,显然有夸大成分,排除D项。(注:“开放的中国盼奥运”体现了改革开放的坚定姿态,改革开放是社会发展的动力。)

【答案】C

8.(2022湖北卷·14)1871年12月,岩仓具视率使团出访欧美。初到美国时,他的传统发式与和式礼服引来无数好奇的围观者,这刺激他剪掉发髷并订制西式礼服。1872年11月,岩仓具视拜见英国女王时已经是全身西式装扮。这一变化说明

A.维新官员积极践行“文明开化”

B.日本社会生活开始西化

C.社会习俗的转变引领改革浪潮

D.岩仓使团重视外交礼仪

【试题立意】全面深化改革是推进现代化的根本动力。

【解析】明治维新期间,岩仓具视出访欧美,由传统发式与和式礼服转变到全身西式装扮,这反映了维新官员学习西方文化、习俗,积极践行“文明开化”,故选A项;岩仓具视开始西化不等于日本社会生活开始西化,排除B项;明治维新改革促使社会习俗的转变,因果倒置,排除C项;此项是表象,而非实质,排除D项。(注:日本明治维新采用“文明开化”的措施,体现改革是推进现代化的根本动力。)

【答案】A

9.(2022湖南卷·10)1992年中共十四大做出了“积极建立待业、养老、医疗等社会保障制度”的决定。1993年十四届三中全会明确提出进一步健全失业保险制度。“待业保险”正式更名为“失业保险”。这一变化反映了

A.经济改革引发失业现象

B.社会主义市场经济体制建立

C.社会保障制度已经完善

D.思想解放推动经济体制改革

【试题立意】改革开放的实质解放和发展社会生产力,提高综合国力,进一步解放人民思想,建设有中国特色的社会主义。

【解析】中共十四大召开后,社会主义市场经济体制改革不断深入发展,配套的社会保障体系也逐渐走向完善。题干中从中共十四大到十四届三中全会关于“待业保险”,到正式更名为“失业保险”,正体现了南方谈话以来思想解放的重要推动作用。从“待业”到“失业”,打破了人们主观上认为社会主义没有失业的传统束缚,更有利于构建社会主义市场经济体制的社会环境。因此,D选项正确;就题干本身而言,题干主体涉及的是“待业保险”更名为“失业保险”的现象,而A项已经将主体偷换为“失业现象”,显然A项错误;1992年十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。“提出目标”与B项的“建立”,未然与已然,两码事。因此B项错误;社会保障制度已经完善表述过于绝对,排除C项。(注:市场经济改革体现了改革开放的深化,随着市场经济改革,“待业保险”变为“失业保险”,明确社会主义也有失业现象,这是思想解放的表现,体现了社会的发展、进步。)

【答案】D

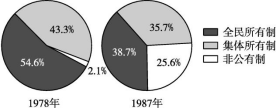

10.(2022甲卷·31)

上图为1978年和1987年全国社会商品零售总额中各经济成分所占比重图。图示占比变化反映出

A.经济体制改革目标的实现

B.民众就业观念的转变

C.计划管理调控作用的增强

D.经济结构调整的完成

【试题立意】围绕经济体制改革的成果,说明改革开放带来了中国社会的历史巨变。

【解析】本题考查我国经济体制改革的成效。根据图示数据可知,与1978年相比,1987年非公有制经济成分所占比重大幅增加,全民所有制和集体所有制等公有制经济成分占比下降。结合所学知识可知,1978年中共十一届三中全会之后,我国进行经济体制改革,允许发展私营经济,人们纷纷投身私营经济,所以这种变化是民众就业观念转变的表现,B项正确;图示内容是我国进行经济体制改革的表现,“实现”和“完成”的说法过于绝对,排除A、D两项;私营经济成分占比上升是计划管理调控作用削弱的表现,排除C项。(注:改革开放推动社会进步,民众就业观念的转变是社会进步的表现。)

【答案】B

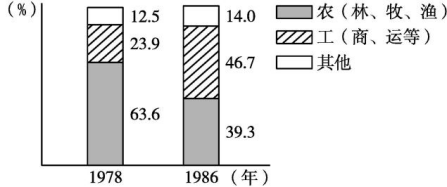

11.(2022乙卷·31)

上图是1978年与1986年北京郊区男户主职业占比变化情况。这一变化的产生主要是由于

A.城市经济体制改革开始酝酿

B.农村经济体制改革深化

C.城乡之间的差异呈缩小趋势

D.城市产业结构日益完善

【试题立意】改革开放带给中国社会的巨大变化,培养制度自信。

【解析】1978年家庭联产承包责任制推行,在土地所有权不变的前提下,农民取得了土地经营权,但此时主要还是从事农业为主,随着1984年乡镇企业的异军突起,农村大量剩余的劳动力从事商业和运输业等,就业方式出现很大变化,故B项符合题意;1978—1984年是城市经济体制改革的酝酿阶段,1984年城市经济体制改革全面展开,选项“开始”一词有误,排除A项;材料主要阐述北京郊区男户主职业占比变化情况,缺少城市户主的职业资料,选项“差距呈缩小趋势”无法体现,且与史实不相符合,改革开放后,城乡经济差距逐步拉大,排除C项;材料主要是郊区的职业占比,不是产业结构的占比,城市产业结构状况如何,无法根据试题提供的材料可以推断,排除D项。(注:改革开放促进了职业结构的优化,体现了社会的巨变。)

【答案】B

12.(2022山东卷·6)19世纪60~90 年代,清政府推行洋务新政,创办一批近代企业;1901年清政府开始实行“新政”,积极振兴商务,奖励实业。这些举措表明两次“新政”在目的上的相同之处是

A.求富救国

B.实业救国

C.以商救国

D.富民救国

【试题立意】通过清政府的两次“新政”,说明中国近代化的艰难探索。

【解析】洋务运动创办一批近代企业、清末新政振兴商业奖励实业,都是通过求富的方式,挽救统治危机,即求富救国,故选A项;实业指资本主义工商业,洋务新政只创办了一批官办的军事工业及官督商办的民用企业,排除B项;洋务派发展商业是为了求富,排除C项;清政府的措施是为了富国而不是富民,排除D项。(注:洋务新政与清末新政都属于改革,都推动了社会进步。)

【答案】A

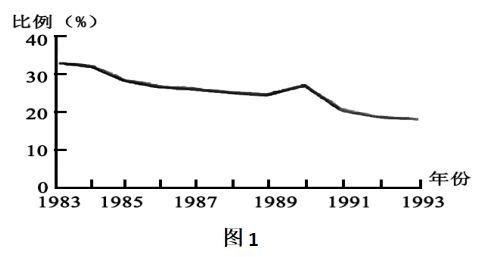

13.(2022山东卷·9)图1为1983~1993年我国第一产业占国内生产总值比例(%)变化情况。导致这一变化的主要因素是

A.家庭联产承包责任制全面推行

B.全方位对外开放格局形成

C.社会主义市场经济体制的建立

D.经济体制改革的不断深入

【试题立意】经济体制变革促进了产业比重的变化。

【解析】据图可知,1983—1993年间我国农业产值比重呈下降趋势,这是因为随着1984年城市经济体制改革全面展开,推动工业和服务业的产值逐渐上升,即经济体制改革的不断深入,故选D项;家庭联产承包责任制调动农民生产积极性,促进了农业的迅速发展,无法解释农业产值比重下降的现象,排除A项;1992年,全方位对外开放格局形成,不能解释之前农业产值比重呈下降,且对外开放对产业结构调整的影响没有经济体制改革的影响大,排除B项;21世纪初,社会主义市场经济体制初步建立,与材料时间不符,排除C项。(注:改革开放促进了产业结构的优化,体现了社会的巨变。)

【答案】D

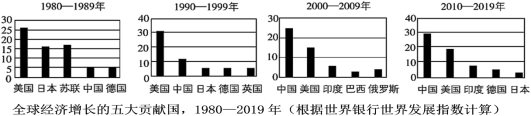

14.(2022海南卷·9)如图中全球经济增长最大贡献国排名变化的主要原因是

A.体制机制创新

B.生产要素增加

C .产业结构优化

D. 信息技术推动

【试题立意】改革开放助力中国经济崛起

【解析】根据材料“全球经济增长最大贡献国排名变化”可知,1980年至1989年,美国、日本、苏联对世界发展的贡献大,1990年至1999年,随着中国改革开放的深入及建设社会主义市场经济体制的方针确立,中国对世界经济的贡献开始增加,2000年至2009年,中国入世,积极发展同世界各国的贸易往来,经济增长贡献异军突起,2010年以来,中国不断深化改革,扩大开放,经济增长稳定,为世界经济发展做出了巨大的贡献,所以全球经济增长最大贡献国排名变化的主要原因是就是中国在不断的进行体制与机制的创新,A项正确;生产要素的增加,在材料中没有体现,排除B项;产业结构优化,在材料中体现的信息不足,排除C项;信息技术的推动,是原因,但不是主要原因,排除D项。故选A项。(注:改革开放促进中国经济崛起,对世界经济增长贡献大。)

【答案】A

15.(2022江苏卷·12)12. 浦东新区居民在1996年接受采访时表示,家庭中粮食、蔬菜的开支从几年前的50%降到现在的30%左右,而瓜果以及消闲食品在家庭开支中所占比重逐年增加。该地区居民生活发生变化的主要原因是

A. 对外开放取得重大进展

B. 市场经济体系基本建立

C. 中国入世影响百姓生活

D. 经济特区建设成效显著

【试题立意】对外开放提高了人们的生活水平。

【解析】根据材料“家庭中粮食、蔬菜的开支从几年前的50%降到现在的30%左右,而瓜果以及消闲食品在家庭开支中所占比重逐年增加”可知,1996年浦东新区的居民生活水平逐渐提高,结合所学可知,20世纪90年代,中央做出了开发开放上海浦东新区的决策,对外开放使该地区的经济得到了快速发展,A项正确;我国市场经济体系基本建立是在21世纪初,与材料时间不符,排除B项;中国入世是在2001年,排除C项;上海浦东新区不是经济特区,排除D项。故选A项。(注:改革开放提高了人民的生活水平,是社会发展的动力。)

【答案】A

王老师个人微信

发表评论