一

认识国情就是认识中国社会性质

正确认识中国国情和发展阶段,是建设中国特色社会主义现代化的首要问题,也是制定和执行正确的发展战略和政策的根本依据。

什么是国情? 所谓国情,是指一个国家相对稳定的总体客观情况,是对国民经济和社会发展起决定性作用的最基本的、最主要的发动因素和限制因素,它们常常决定一个国家长远发展的基本特点和大体轮廓。

不同的国家有不同的国情,有不同的发动因素和限制因素,因而就会有不同的现代化发展道路。同一个国家有不同的发展阶段,有不同的发动因素和限制因素,因而就会有不同的现代化发展结果。

实际上,一个国家的发动因素与限制因素、有利因素与不利因素、优势因素与劣势因素、发达因素与不发达因素,都不是一成不变的,总是或多或少发生变化,甚至在一定条件下还会相互转化。现代化发展的过程本身就是动态变化的过程,是这些因素此消彼长,又是相互转化,从而形成社会合力,决定并影响了该国的现代化发展进程。

国情研究的基本任务有两个: 一是全面准确认识中国国情; 二是建设中国特色的社会主义现代化社会。所谓认识中国国情就是要深入认识和了解发动工业化与经济发展的发动因素与限制因素,除了经济因素之外,尤其是政治因素( 中国共产党领导) 、制度因素( 社会主义制度) 、文化因素( 中华文化) 等独特的现代化因素; 所谓建设中国,就是促进发动因素或有利因素迅速成长和积累,减少限制因素或不利因素的作用和影响,甚至转化为发动因素或有利因素( 如将人口包袱转化为人力资源财富) 。这就形成了中国特有的社会主义现代化发展目标、发展战略、发展任务、发展政策等。

1978年12月18日,党的十一届三中全会召开。这次会议是1949年以来中国共产党历史上具有深远意义的重要转折。

1978 年十一届三中全会以来,我们党全面认识国情,正确分析国情,科学地作出我国还处于社会主义初级阶段的基本判断: 中国最大的国情、最大的实际就是中国处于并将长期处于社会主义初级阶段。①

三十多年后,我们如何加深对当代中国最大国情认识? 习近平同志指出: “当代中国最大的客观实际,就是我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段,这是我们认识当下、规划未来、制定政策、推进事业的客观基点,不能脱离这个基点。”②

如何认识这一最大国情? 认识国情既包括一个国家经济、政治、社会、文化、生态等方面的基本情况和特点,也包括国家的社会性质。这包括三个基本问题:

▌一是如何认识中国社会主义社会的性质。与其他发展中人口大国相比,中国仍具有发展经济学中所概括的欠发达经济社会的共同特征。与他们的最大不同之处就是中国社会属于社会主义社会,中国现代化属于社会主义现代化,中国发展道路属于社会主义道路。与他们相比,“社会主义”是中国最大的政治优势、制度优势、道路优势。诚如习近平同志所言: “中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导的,中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。”③

▌二是如何认识社会主义的初级阶段。如果说社会主义是指中国的社会性质,那么它的初级阶段则是指中国实现社会主义现代化的起始点和必经发展阶段。作者将新中国之初的初始条件概括如下: 中国发动工业化的时间大大滞后于西方国家,发展起点低下,社会结构与地区发展极不平衡,人力资本严重不足,人口与资源、环境的矛盾十分突出等。不过,中国也具有发动和推进现代化的诸多潜在优势: 建立了独立自主的主权国家为在极低收入下发动工业化创造了政治前提条件,中国共产党及其中央政府具有发动和推进现代化的政治资源、组织资源、人力资源优势以及极强的国家能力,即制定并实现一套明确的连续的工业化、现代化目标、战略和路线图。④

▌三是如何在初级阶段过程中建设社会主义。“社会主义初级阶段论”这一总依据,是由社会主义社会的性质与初级阶段的特征所构成,这是中国的理论创新、实践创新。它既解决了中国作为发展中国家如何实现工业化、城镇化、现代化的基本问题,即按经济规律、社会规律、自然规律办事,也解决了中国如何在社会主义社会中加速工业化、城镇化、现代化进程的问题,即按共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律办事,还要解决无论是发达国家还是发展中国家都没能解决的贫富差距、城乡差距、地区差距等问题。这是因为社会主义的本质是共同富裕,而共同富裕又是全体中国人民最大的共同利益,也是所追求的最重要目标。

正确认识社会主义初级阶段,需要克服两种极端错误倾向: 一种倾向以为只要建立了社会主义社会就如同进了天堂,自己什么都好,诚如毛泽东所批评的,不要迷信在社会主义国家里一切都是好的。① 这是忘记了中国处在社会主义的初级阶段,是欠发达阶段,急于求成,盲目求纯,脱离国情,超越国力,势必走上教条僵化的老路。最典型的例子就是“大跃进”与“文化大革命”。另一种倾向以为中国处在初级阶段,就远不如西方国家,自己什么都不行,盲目迷信西方制度,全盘照搬西方模式。这是忘记了中国是社会主义社会的基本性质,同样也是脱离中国国情,势必走上资本主义邪路,必然是历史的大倒退,苏联解体、俄罗斯转向资本主义就是最好的“前车之鉴”。②

二

社会主义初级阶段上下两个半场

社会主义初级阶段是一个相当长的历史发展过程,至少有100 年左右的时间。从党的十三大报告提出这一重大判断之后,历次党代会报告都会重申这一判断,并对新的发展阶段予以新的表述。

关于“社会主义初级阶段”的理论研究久经不衰,仅2003 年以来,在“中国知网”上检索,以“社会主义初级阶段”为主题的期刊文献高达1111 篇。方松华、陈祥勤( 2014) 对社会主义初级阶段的研究做了评述和总结,主要集中在三个方面: 一是社会主义初级阶段理论的形成、基本内涵、时代背景、历史意义; 二是从马克思主义的理论视角和科学社会主义实践的历史视角把握社会主义初级阶段理论; 三是探索我国社会主义初级阶段的经济、政治、文化、社会乃至生态文明等问题。直接涉及中国社会主义初级阶段的具体发展阶段研究并不多,大致有两种观点。一是四阶段论,即改革开放前的贫穷阶段、改革开放后的温饱阶段、小康阶段、富裕阶段; 二是三阶段论,即新中国建立到改革开放前的起始阶段,改革开放后到2020 年新的体制逐步成型( 基本建成小康社会) 的改革阶段,2020 年之后到21 世纪中叶新确立的体制成熟、稳定( 基本实现现代化) 的阶段。③ 但是现有的研究没有利用定量的方法进行专业化与国际比较分析和判断,没有给出不同阶段的特征以及各阶段之间的关联性。

本文的创新之处在于将长达100 年左右的社会主义初级阶段划分为上下两个半场; 又进一步提出了“五阶段说”,即在上半场划分为三个具体发展阶段,在下半场又划分为两个阶段; 从十一个方面分析了社会主义初级阶段的发展过程与转型特征,进而揭示了它们是如何从量变到部分质变,进而质变的过程。

那么,如何动态地认识和分析社会主义初级阶段的发展规律、发展阶段、发展特征? 这需要多个视角观察和分析: 一是历史视角,要晓得中国发展道路是从哪里起步,初始条件是什么,走到了哪里,未来又走向何方? 二是辩证视角,要晓得中国社会主义现代化是一个从量变到部分质变( 显示其发展的阶段性) 、再量变到质变、相互关联、不断升级的演变过程; 三是发展变化视角,要晓得影响中国发展的发动因素和限制因素不是一成不变的,总是或多或少发生变化,在一定条件下还会此消彼长、相互转化; 四是国际视角,要晓得中国在世界中的不同发展水平和国际地位的变化,知己知彼。这样我们才能正确认识中国国情,把握社会主义市场经济的内在要求和运行机制,紧紧抓住世界经济科技发展大趋势、大机遇,认识遵循经济发展、社会发展、自然规律,发挥社会主义制度的优越性,顺势而为,乘势而进。

我国的社会主义初级阶段,是从20 世纪50 年代中期开始,直到21 世纪中叶的百年的长期历史过程,是从“一穷二白”到基本实现社会主义现代化的“百年长征”。这一百年过程大致可以分为“两个半场”: 一是20 世纪下半叶的“上半场”; 二是21 世纪上半叶的“下半场”。

那么,如何对社会主义初级阶段这一百年历史时期划分为不同的具体发展阶段? 有哪些划分的依据? 为此,作者基于三个方面的综合考虑: 一是根据中华人民共和国历史过程,特别是那些具有标志性的、深远意义的重大历史事件; 二是根据不同时期党中央提出的社会主义现代化的战略部署,特别是邓小平提出的社会主义现代化“三步走”战略,党中央提出的“新三步走”战略等; 三是采用国际通用的经济社会发展指标,来综合衡量不同发展阶段的发展水平、发展特征。为此,作者在“上下两个半场”的基础上,进一步将社会主义初级阶段划分为五个具体发展阶段( 见表1) ,它们之间既相互联系,又相互区别,反映了中国社会主义现代化从量变、到部分质变、再量变、再质变的连续性、阶段性历史过程。

社会主义初级阶段的“上半场”,可划分为三个发展阶段: 一是绝对贫困阶段( 1978 年之前) ,在极贫水平下进入社会主义建设时代,包括政治建设与制度建设,经济建设与国民经济体系建设,社会建设与城市建设等,实现了建立比较独立比较完整的工业体系和国民经济体系的战略目标,为之后的经济起飞和社会主义现代化奠定了物质资本、人力资本、科技资本、制度资本基础; 二是温饱阶段( 1979—1990 年) ,进入改革开放时代,开始经济起飞,社会主义现代化的目标是到1990 年实现国民生产总值比1980 年翻一番,解决人民的温饱问题; 三是小康水平阶段( 1991—2000 年) ,到20 世纪末,使国民生产总值再增长一倍,人民生活达到小康水平。

社会主义初级阶段的“下半场”,也可以分为两个阶段: 前二十年( 指2001—2020 年) 的持续高增长( 小康社会阶段) ,实现第一个百年目标,即基本实现工业化目标; 二是后三十年( 指2021—2050 年) 的持续稳定增长( 共同富裕阶段) ,实现第二个百年目标,即基本实现社会主义现代化目标。

中国共产党第十三次全国代表大会于1987年10月25日至11月1日在北京召开。大会系统论述了社会主义初级阶段基本理论,完整地提出“一个中心、两个基本点”的基本路线。

三

社会主义初级阶段的大发展与大转型

在社会主义初级阶段,形成两维坐标,构成中国社会主义道路的基本路径。横坐标视为发展维,纵坐标视为转型维。决定前者的是速度,决定后者的是方向。速度快但方向不对,就会一错百错; 方向对即使速度慢一点,也无碍大局。因此方向是关键,目标是关键。有了正确的方向和具体的目标,就能事半功倍。反之,就会事倍功半。

1987 年,党的十三大报告不仅首次系统提出社会主义初级阶段的理论、路线、战略和基本政策,① 还提出了社会主义初级阶段发展与转型的特征。② 1997 年,党的十五大报告再次重申了社会主义初级阶段的理论,进一步拓展了这一阶段发展与转型特征。③

经过数十年的努力,我国已成功进入到了社会主义初级阶段“下半场”的“第一阶段”,即“全面小康社会阶段”,并朝着“第二阶段”,即“共同富裕阶段”进发。在这一过程中,我国在人均收入、发展水平、生活水平、社会结构、产业结构、贫富差距、地区差距、人与自然关系等方面实现了大发展和大转型。

▌第一,社会主义初级阶段,就是逐步摆脱不发达状态,不断走向中等发达阶段的过程,突出表现在人均收入水平的持续提升。按购买力平价( PPP) 计算的人均GDP ( 2011 年国际美元) 指标,在1990 年之前属于极低收入水平,位居世界后列,是最突出的不发达标志; 1990 年进入低收入水平;2000 年进入下中等收入水平; 2010 年进入上中等收入水平; 2020 年之后将进入高收入水平,位居世界前列的三分之一,这是进入“共同富裕时代”的重要标志之一。

▌第二,社会主义初级阶段,是全体人民发展能力、发展水平不断提高的历史过程,突出表现在人类发展水平不断提高。按人类发展指标( HDI) ,我国经历了极低人类发展水平阶段( 1978 年之前,HDI 指数小于0. 400) ,到1990 年达到低人类发展水平( HDI 指数大于0. 400) ,到2000 年达到中人类发展水平( HDI 指数大于0. 55) ,到2011 年达到高人类发展水平( HDI 指数大于0. 700) ,2014 年中国HDI 指数达到0. 727,在188 个国家中排位第90 位。预计,“十四五”期间,中国将进入极高人类发展水平( HDI 大于0. 800) 。

▌第三,社会主义初级阶段,是由贫困人口占总人口比重逐步下降,最终消除贫困人口的发展过程,突出表现为农村贫困发生率的持续大幅度下降。按现行农村贫困线,1978 年我国农村有7. 7 亿贫困人口,贫困发生率高达97. 5%,到2015 年贫困人口下降至5575 万人,贫困发生率下降至5. 7%。到2020 年,最后的农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。这意味着中国用了40 多年的时间,实现了从世界最大规模的贫困人口国家转变为世界最大规模的小康社会的人类发展史上的奇迹。

▌第四,社会主义初级阶段,是人民生活水平不断提高,从贫困到温饱,从小康到全体富裕、进而到更加富裕的发展过程,突出表现为城乡居民消费结构的变化。按农村居民恩格尔系数( 指食品支出占生活消费支出比重) 指标,先后经历了从绝对贫困类型( 1983 年之前,恩格尔系数大于60%) 、温饱类型( 恩格尔系数大于50%) 、小康类型( 恩格尔系数大于40%) ,再到富裕类型( 恩格尔系数小于40%) ,2015 年这一系数已下降至33%,到2020 年将进入更富裕类型( 农村居民恩格尔系数低于30%) ,这是全面建成小康社会最重要的标志之一。

▌第五,社会主义初级阶段,是由传统农业国,逐步实现工业化、城镇化、现代化的发展过程。建国初期,现代经济仅占国民经济的10%,经过几十年的工业化,我国已经成为世界最大的工业生产国、工业制品出口国,基本实现工业化,服务业增加值占GDP 比重超过了1 /2,正在向后工业化时代过渡。未来通过新型工业化与现代服务业融合发展,推动我国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演化。

▌第六,社会主义初级阶段,是由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动,逐步转变为非农业人口占多数、包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史过程。目前,我国已实现了从农业为最大就业部门( 1978 年农业就业人口占总就业人口的70. 5%) 到服务业就业成为最大就业部门( 2015 年服务业就业人口占总就业人口比超过40%) 的跨越。未来,随着新型城镇化的进一步推进,服务业就业人口占比仍将持续上升。

▌第七,社会主义初级阶段,是由地区经济文化很不平衡,通过有先有后的发展,逐步缩小差距的过程。我国区域发展差距经历了先扩大、再缩小的过程,目前已形成了“一带一路”倡议、京津冀协同发展战略、长江经济带战略三大支撑带与东部沿海、中部、西部、东北四大经济板块相融合的“东西跨越、南北贯通”大格局,这将有利于推动地区一体化、全国一体化,进而推动“一带一路”的区域一体化、国际一体化。

▌第八,社会主义初级阶段,是由文盲半文盲占很大比重,科技教育落后,逐步转变为科技教育比较发达的历史过程。目前,我国劳动年龄人口平均受教育年限已从1949 年的1. 0 年上升至2015 年的10. 2 年,相当于1949 年的10. 2 倍,体现了中国的社会主义现代化本质是全体人民的现代化这一要义。

▌第九,社会主义初级阶段,是通过全面深化改革和全面创新体制机制,不断完善和发展中国特色社会主义制度的历史过程。从经济体制改革拓展到政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域的体制机制改革、法律法规的制定实施,从国家现代化到国家治理体系和治理能力现代化,推动生产关系适应生产力、上层建筑适应经济基础,推动经济社会持续健康发展。

▌第十,社会主义初级阶段,是由人与自然之间的差距扩大到逐步转变为缩小,进而人与自然和谐的长期过程。我国人与自然的差距经历了先扩大、再缩小的过程。“十三五”时期,中国将进入生态环境质量总体改善阶段,生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升,能源资源开发利用效率大幅提高,主要污染物排放总量大幅减少,主体功能区布局和生态环境安全屏障基本形成。这意味着中国进入生态文明建设时代、绿色发展时代、生态盈余时代。

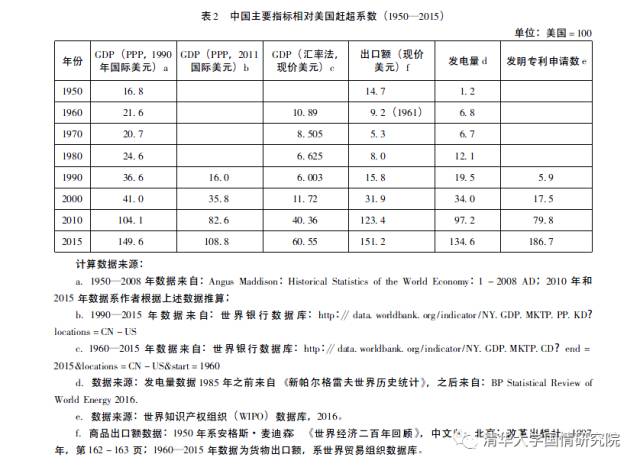

▌第十一,社会主义初级阶段,是逐步缩小同世界先进水平的差距,在社会主义基础上实现中华民族伟大复兴的历史过程。这里,我们以美国作为中国现代化赶超的对象,因为美国是最发达的又是最强大的资本主义国家,采用1950—2015 年期间GDP ( 反映经济实力) 指标( 分别以购买力平价、1990 年国际美元、2011 年国际美元三种方法计算) 、出口额( 反映国际市场竞争能力) 、发电量( 反映现代化因素) 、发明专利申请数( 反映技术创新能力) 四个指标的赶超系数( 美国为100) ( 见表2) ,可以清楚地看到: 从1950 年的全面落伍、巨大鸿沟,到改革开放之后的全面追赶、快速追赶,进入“下半场”之后,在经济实力、国际竞争力、现代化、技术创新等方面的全面赶超。这直接反映了中国社会主义制度优越性,即现代化速度和规模大大超过先行的美国,未来时期将实现人均指标的赶超。

四

对社会主义初级阶段主要矛盾的再认识

在社会主义初级阶段,始终存在着发达因素与不发达因素、发动因素与限制因素、有利因素与不利因素等同时并存,长期存在,相互竞争,此消彼长,相互转化,既促进了中国工业化、城镇化、现代化的历史进程,也制约了这一历史进程。

在社会主义初级阶段历史时期,总的趋势是欠发达因素和范围在不断缩小,发达因素和范围在不断扩大; 去欠发达化与发达化过程同时发生: 一方面,去欠发达化过程所出现的欠发达不断减少,进而不断脱离欠发达特征; 另一方面,发达化过程所出现的发达因素迅速地扩大,明显地增加发达特征。这就是在中国大地所发生的现代化过程,也显示了这一过程的差异性、不平衡性、长期性。

从新中国成立至今,今非昔比,我国已进入社会主义初级阶段下半场,如何认识这一阶段的主要矛盾? 党的十三大报告指出: “我们现阶段所面临的主要矛盾,是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。”实事求是地看,这一主要矛盾的性质与特征也发生了一定程度的变化,需要从以下视角再认识。

从唯物辩证法的角度看,两者之间的关系是相对的,在不同的发展阶段有不同的社会生产力水平,同样有不同的收入水平和消费水平; 两者之间的关系也是互动的,生产力水平的提高,必然带动收入水平的提高,进而也带动消费水平的提高,以及消费结构的升级,后者的提高又带动前者的提高,因此这对矛盾始终存在,只是在不同的发展阶段会有不同的特征。

从国际比较看,我国社会生产力从绝对落后状态转变为相对落后状态,即我国生产力相对过去十分落后的水平得到空前的发展,但是相对发达国家仍然比较落后,尤其是劳动生产率水平、创新能力和质量等仍然有很大的追赶空间,人均收入、人民生活水平等仍然有很大差距,农业就业比重、农村人口比重等仍然很高。

从物质与非物质生产力比较看,我国物质生产力有了极大的提高,基本满足人民日益增长的物质需求,但各类服务( 包括私人服务和公共服务) 生产力及供给能力仍然不能满足近14 亿人民日益增长的巨大数量和质量需求,还有很大发展空间。

从不同的生产力角度看,工业生产力出现了供大于求,但科技生产力还不能满足社会与产业的巨大需求,文化生产力还不能满足人民大众化、个性化的需求,教育生产力还不能满足在校生教育质量的需求,国防生产力还不能保证满足国家安全的硬需求,生态生产力还是最大的短板。

总的来说,人口多,人均资源占有量少,生态基础薄弱,长期面临发展的硬约束条件,如能源供给约束、主要其他资源供给约束、环境质量约束、温室气体排放约束将长期存在,地区发展差距开始缩小但仍不平衡,城乡收入差距开始缩小但仍较大,到2020 年基本消除现行贫困线贫困人口,仍有较大规模的低保人群。

即使进入社会主义社会初级阶段的下半场,实现第二个百年的目标仍任重而道远,仍然是一场伟大长征。稍有不慎,半途而废,就会前功尽弃。为此,我们绝不能盲目自满,骄傲自大,要保持清醒的头脑,自觉的认识,“而今迈步从头越”。

五

总结: 社会主义实践与认识没有终点

认识中国国情,特别是认识社会主义初级阶段,并非一蹴而就,需要一个长期的实践、认识、再实践、再认识的不断反复循环的过程。对此,党的十三大报告指出: 社会主义初级阶段是很长的历史发展过程,我们对这个阶段的状况、矛盾、演变及其规律的认识在许多方面还知之不多、知之不深。我们的许多方针、政策和理论还有待于完善,要随着实践的发展不断经受检验,得到补充、修正和提高。①

本文的创新之处,一是首次将长达百年的社会主义初级阶段划分为“上下两个半场”。二是首次提出了社会主义初级阶段的“五阶段说”,采用国际通行发展指标,实证考察了不同发展阶段的发展水平、发展特征,更加清晰地了解社会主义初级阶段的基本路径。三是首次从十一个方面考察和定量分析社会主义初级阶段的发展过程与转型特征,更加清晰地回答了整个社会主义初级阶段,从哪里出发,向哪里转型,转到哪里,未来又可能转向何方,进而揭示了它们是如何从量变到部分质变,进而质变的过程。四是首次对社会主义初级阶段主要矛盾再认识,拓展了社会生产力的内容,如物质生产力与非物质生产力,工业生产力、文化生产力、教育生产力、国防生产力以及生态生产力等。使得社会主义初级阶段的“中国理论”随着“中国实践” “中国创新”,由虚变实,由粗变细、由浅变深,更具前瞻性、指导性。

在经历了社会主义初级阶段“上半场”的三十年后,1987 年党中央才正式提出社会主义初级阶段的判断和理论。同样地,也只有经历了其“下半场”第一个阶段之后,我们才可能从历史视角,特别是从国际视角,对整个初级阶段的状况、矛盾、演变及其规律有了更多的、更新的认识,才能发展和完善这一“中国理论”,这也符合“实践出真知”的理论逻辑。随着中国社会主义现代化创新实践的不断推进,我们还需要长期跟踪研究,特别是实证研究,才能够不断发现新的现象,不断揭示事物的本质。

发表评论