追本溯源、寻根问祖是中华民族的传统美德。姓氏在中国有几千年的悠久历史,对于个人而言它是与生俱来的标志,对于家族、家庭而言则是自身的旗帜,而且是几千年不变的永久标志。某姓如何产生,根在何处,始祖何人,名人有何,郡望何方,缘何聚散,怎样演变,都大有缘由。

姓氏文化是社会发展和民族融合的产物。进入原始时代的母系氏族社会时期,产生了女性权威和母系的血缘意识,故有“姓”的出现。“姓”实际是氏族的徽帜,是借以分辨血缘群体的符号。进入父系氏族社会以及奴隶制社会以后,以男性为中心的家族群体逐渐成立,男性家长各自形成独立门户或血亲家庭,原先的“姓”族就难以代表这种新形成的家庭或家族,于是有了“氏”的出现。“氏”可以解释为分支,是由姓开枝散叶派生出的众多家庭的共名,是血缘亲族的支脉。

中华民族公认以炎黄二帝为人文始祖,全国各姓氏均追溯源于二帝。据历史记载,炎帝姜姓、黄帝姬姓,他们本是两个部落集团,交互通婚,衍生出了许多姓氏的分支,大体涵盖了华夏各族的所有姓氏。

黄姓溯源

黄姓,黄帝之裔,奉陆终、伯益为始祖,尊黄歇、黄霸、黄香为先祖圣贤。

1.源自伯益、陆终

黄氏,黄帝之裔,追溯到帝舜时代的东夷部落首领伯益(帝颛顼※之苗裔),他因治水有功,被帝舜赐姓,黄氏为颛顼嬴姓十四氏之一。

(※颛顼(zhuān xū),姬姓,高阳氏,黄帝之孙,昌意之子。上古部落联盟首领,“五帝”之一,人文始祖之一。颛顼不是远古时代具体的人物名称,而是部落首领名称。)

【唐·林宝】《元和姓纂》:“黄,陆终(黄帝7代孙)之后受封于黄,为楚所灭,以国为氏。”

【宋·郑樵】《通志·氏族略》:“黄氏,嬴姓,陆终之后,受封于黄,今光州定城西十二里有黄国。僖公十二年(公元前648年)为楚所灭,子孙以国为氏。”

{※光州定城西12里的黄国(今河南潢川县城西12里隆古乡)。黄国被楚国吞并后,子孙以国为姓,分散居住江夏等地,世称江夏黄。}

2.源自台骀

起源于春秋时期,是金天氏少昊裔台骀的后代。台骀※受封于汾川(今山西省),在汾川一带先后建立黄、沈、姒等国,后被楚国吞并,子孙以黄为姓。

(※台骀,少昊后裔, 中国上古时代的治水英雄,治水时间早于大禹,是中国历史上成功治理江河的创始人。事迹散见于《左传》《史记》《水经注》等典籍。)

3.源自少数民族

武陵溪人、峒人和壮族、土家族等少数民族中,都有黄姓。

4.源自他姓而改

闽浙王改黄,浙江陆改黄、丁改黄,江西巫改黄、金改黄、游改黄,安徽吴改黄、范改黄,江苏廖改黄等。

{黄歇(春申君),东周战国时期楚国公室大臣,是著名的政治家、军事家;黄霸,西汉时期名臣,官至丞相;黄香,东汉时期官员、孝子,是"二十四孝"中"扇枕温衾"故事的主角。}

黄姓入闽

黄姓入闽最早是在东汉建康元年(144年),光州固始人黄道隆弃官避乱入闽。初居仙游,后迁惠安。

到了西晋永嘉二年(308年),光州固始人黄元方为晋安郡守,迁侯官(今福州)。其后裔黄岸、黄崖两分宗支,分衍福州、莆田、泉州,形成晋安黄氏。永嘉五年(311年),永嘉之乱,中原士族林、黄、陈、郑四姓先入闽。

隋大业九年(613年),黄鞠弃官避乱,由光州固始迁入闽东,居宁德七都,后开基宁德霍童石桥。

唐总章二年(669年),黄世纪自光州固始随陈政、陈元光父子入闽,落籍漳州。上元元年(760年),黄鼎从光州避乱入闽,迁浦城溪东,至唐末五代成为浦城望族。太和二年(828年),黄惟淡由光州固始入闽,初居浦城,后落籍邵武平洒乡,其后裔黄峭分迁禾坪乡。乾符六年(879年),光州固始人黄春入闽,居侯官。其后裔迁宁德七都。光启元年(885年),黄敦、黄膺兄弟自光州固始随王绪、王潮、王审邽、王审知入闽,后分别归隐居闽清和邵武。

宋景炎元年(1276年),黄天从随宋皇室南逃入闽,后转广东。祥兴二年(1279年),黄天从父子保闽冲郡王赵若和突围,北上漳州浦东、银坑,埋名隐姓匿居。

元至元十八年(1281年),黄忠勇随元军南下入闽,任南安县尉,定居于泉州南安。

以上主要支派入闽,形成望族。

主要堂号

江夏堂典出东汉安陆人黄香,9岁丧母,对父极孝,夏天扇枕席,冬天暖被窝。博学经典,善写文章,京城号称“天下无双,江夏黄童”,官至魏郡太守。黄和香族裔的“江夏”堂号遍布各地。

紫云堂黄守恭献地建寺之时,紫云盖顶。厦、漳、泉、浙南黄姓族裔以“紫云”为堂号。

炽昌堂因认祖诗尾联句“三七男儿总炽昌”,故族裔以“炽昌”为堂号。卲武、龙岩等地黄姓族裔以“炽昌”为堂号。

龙首堂黄鞠入闽,兴建水利工程“龙腰”,故宁德霍童童石桥等地族裔即以“龙首”为堂号。燕山堂 因开基祖来自燕地,南安等地的闽南一带黄姓族裔即以“燕山”为堂号。

主要聚居地

黄姓主要分布在泉州、漳州等闽南地区和福清、福州的闽江流域,形成超过653个黄姓主要聚居地,成为港澳台同胞、海外侨胞寻根谒祖的祖籍地。明清以后大批黄姓族人迁徙台湾地区以及东南亚等地。共计《黄氏族谱》300多部。

文化遗产

在众多祠堂、祖墓以及名胜古迹、名人故居中,被列入世界级的2项,全国重点文物保护单位5个,省级文物保护单位31个,市级文物保护单位20个,县级文物保护单位44个。

黄鞠灌溉工程(宁德蕉城区霍童镇,隋代黄鞠主持兴建,距今1400多年历史,是迄今发现的系统最完备、技术水平最高的隋代灌溉工程遗址。2017年列入第四批《世界灌溉工程遗产名录》)

田螺坑土楼群(南靖县书洋上坂村田螺坑自然村,清嘉庆元年(1796年),由黄百三郎移居田螺坑先盖起方楼,又由其后裔续建4座土楼,2001年列为第五批全国重点文物保护单位,2008年列入《世界文化遗产名录》)

檀樾祠(泉州市区西街北侧开元寺内,始建于唐,1982年被列为第二批全国重点文物保护单位,祠内中立阴刻隶书“同科文武魁天卜,奕世桑莲溯祖风”石柱联文一对,指文状元黄思永、武状元黄培松。)

广东四会知县黄任故居(福州市鼓楼区光禄坊早题巷西侧,民国24年(1935年)郁达夫曾居此。2006年列为第六批全国重点文物保护单位)

小黄楼黄璞故居(福州市鼓楼区黄巷36号。2006年被列为第六批全国重点文物保护单位)

湖西诒安堡(又称“诒安城”,漳浦湖西乡城内村,清康熙二十六年(1687年)太常寺卿黄性震建。2001年被列为第五批全国重点文物保护单位)

安平桥(晋江安海镇和南安水头镇之间的海湾上,因安海镇古称安平道得名。南宋绍兴八年(1138年)始建,由黄护及其子黄逸兴建。1961年被列为第一批全国重点文物保护单位)

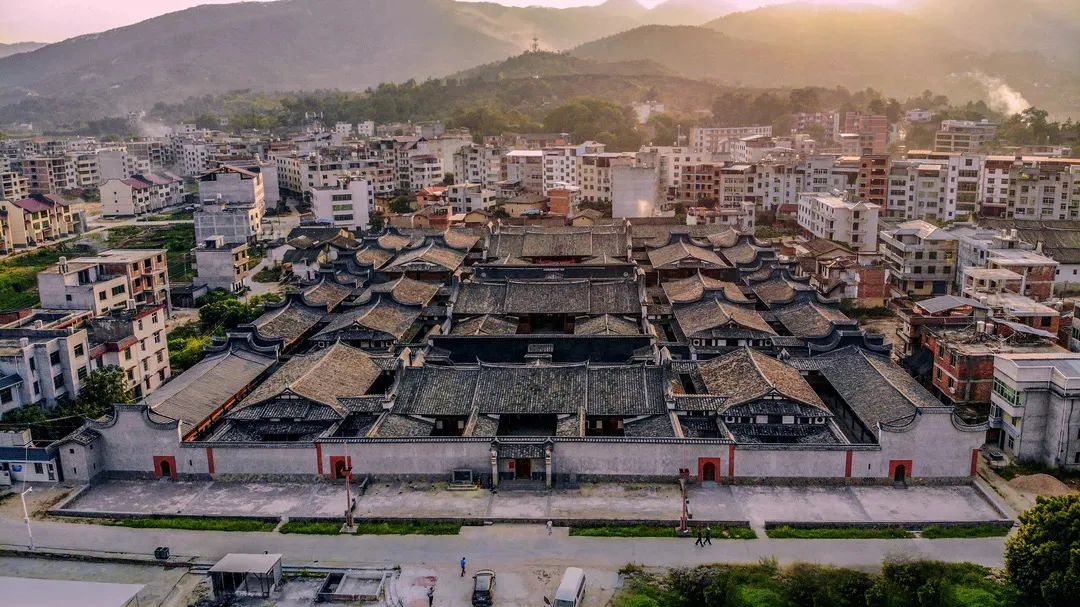

宏琳厝(闽清县坂东镇新壶村,清乾隆六十年(1795年),由药材商人黄祖嘉兴建,并由其子黄宏林续建。1998年福建省旅游局定位AAA级定点旅游单位,2005年列为福建省第七批文物保护单位)

国家级非物质文化遗产1项,省级1项,市县级1项。

国家级非遗霍童线狮(线狮,又称抽狮,是隋代黄鞠带来的中原民俗文化。2006年列入国家首批非物质文化遗产。霍童线狮有传男不传女的黄姓家族传承特点。代表性传承人有黄姓线狮队。)

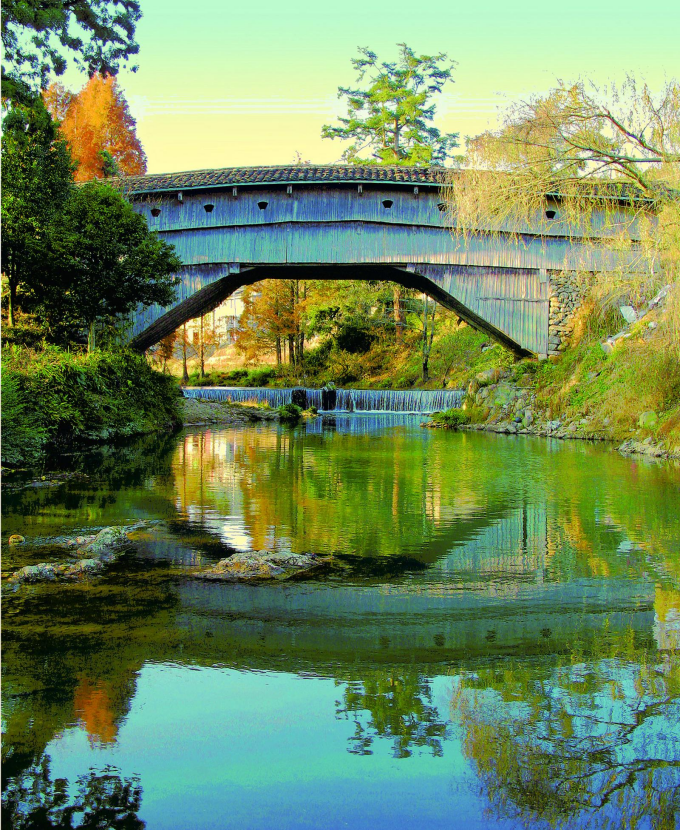

国家级非遗木拱廊桥传统营造技艺(不用寸钉片铁,完全靠木头椽靠椽、桁嵌桁地紧密衔接而成,是中国传统木构桥梁中技术含量最高的一个品种。2009年,中国传统木拱廊桥技艺被联合国教科文组织列入《急需保护的非物质文化遗产名录》。闽浙22座木拱廊桥被列入中国世界文化遗产预备名单。2013年由中国艺术研究院·中国非物质文化遗产保护中心主办的“第二节中华非物质文化遗产传承人薪传奖颁奖仪式”在京举行,国家级非物质文化遗产传承人黄传财因木拱廊桥传统营造技艺成为宁德获此奖项第一人。黄传财儿子黄闽屛、黄闽辉分别成为宁德市和福建省非物质文化遗产传承人。)

市级非遗寿宁神偶戏(前身为梨园戏(因木偶头用梨树雕刻而得名),是从传统的傀儡戏中演化而来的一个剧种,有300多年的历史。2014年,寿宁神偶戏被列为宁德市非物质文化遗产,黄云飞为该项目代表性传承人。)

人物

唐宋以来有状元7人、榜眼7人、探花2人、进士1134人。

状元:黄仁泽(侯官)

黄仁颖(晋江)

黄裳(惠安)

黄公度(莆田)

黄定(兴化)

黄朴(侯官)

黄培松(南安)

榜眼:黄宗旦(惠安)

黄中(邵武)

黄洽(侯官)

黄艾(莆田)

黄拱辰(长溪)

黄凤翔(晋江)

黄国梁(平和)

探花:黄桂(侯官)

黄旸(莆田)

发表评论