元旦节一过,年味便愈发浓重。在中国,不论南方北方,每逢农历新年之际都会用红火的色彩和美好的寓意装点家里的大门,它就是我们熟悉的春联。那么,春联是如何起源的?为什么中国人要在春节期间贴春联呢?今天,就让我们一同走进历史长河,揭开春联背后的神秘面纱。

春联的起源

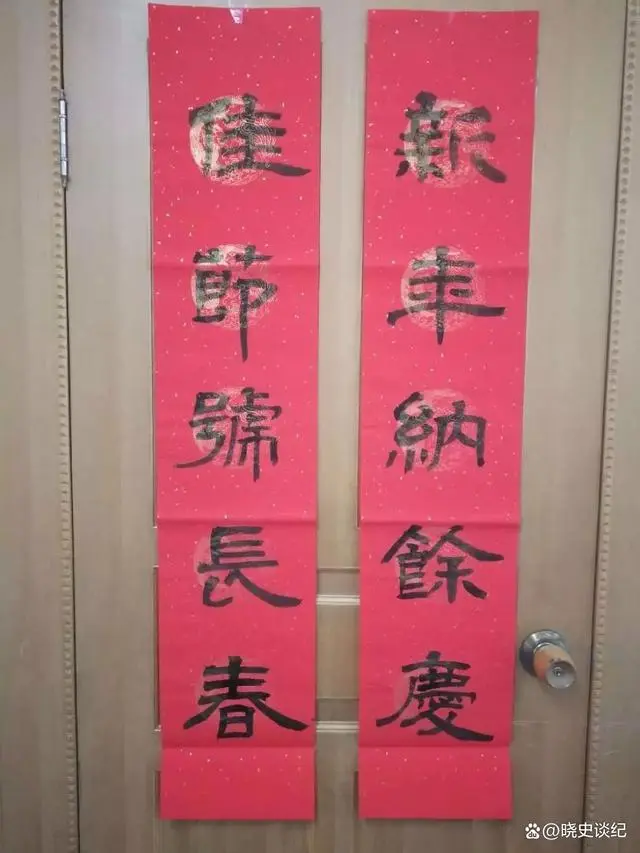

春联的雏形可以追溯到周代的“桃符”。古人认为桃木有驱邪避凶之效,于是在每年岁末年初之时,将写有神荼、郁垒两位门神名字的桃木板悬挂在门两侧,祈求平安吉祥。到了五代时期,后蜀主孟昶在除夕之夜首次题写了一副对仗工整的诗句替代了原来的桃符内容:“新年纳余庆,嘉节号长春。”这被公认为我国最早的春联实例。

春联的发展演变

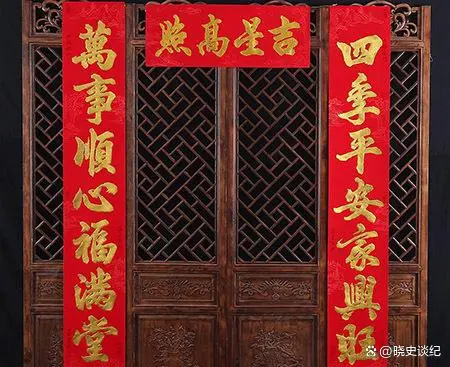

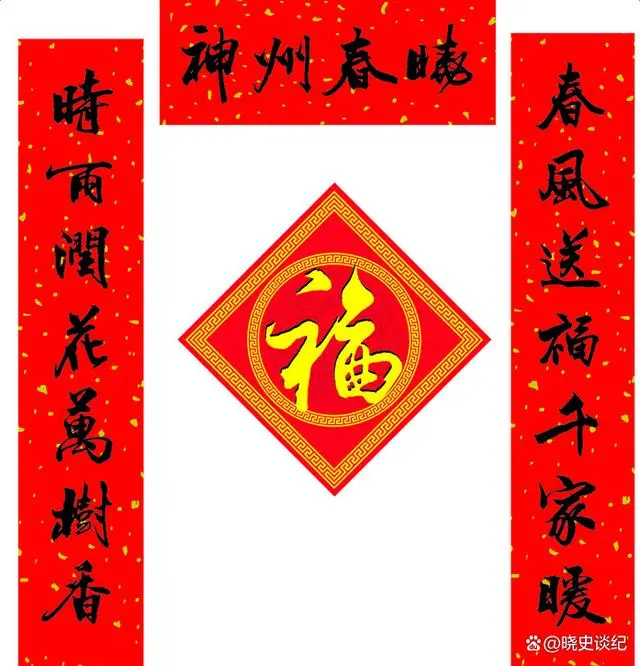

随着时代的发展和文化的积淀,春联的内容从最初的驱邪避灾逐渐转向了表达人们对美好生活的向往和对未来的祝福。至明清两朝,春联习俗已经十分普及,并形成了固定的对仗格式和丰富的主题内容,涵盖了福禄寿喜、国泰民安、学业有成、家庭和睦等各个方面,充分展现了中华民族积极向上的精神。

为什么贴春联?

综上所述

春联不仅仅是一种传统装饰,更是寄托着中国人民对未来生活的美好憧憬,体现了中华民族的独特审美情趣和深厚的文化底蕴。每逢春节来临,无论是城市还是乡村,无论是高楼大厦还是农家小院,那一抹鲜亮的红,那一行行充满希望的文字,都生动地诠释着春联的魅力,传递着世代相传的家国情怀和人文关怀。#三分钟讲文化#

发表评论