部分历史教师在高三复习教学中极力强调对知识点的“细化”与“深化”,力求“面面俱到”,这样固然能够夯实基础,为提升学生历史学科能力做必要的知识准备。但基于新授课时的教学基础,难以避免不必要的重复,造成学习资源的极大浪费,让原本应该“经济实惠”的复习教学因经常“炒剩饭”而“低效”且索然无味,导致师生俱疲!笔者以为“历史年表”教学是带领高三师生走出困境的高效利器,依据有三:其一,历史年表是新课标下“素养”中“时空观念”的直接体现,是有效培育学生历史学科核心素养的最佳切入口;其二,历史年表能够有机弥合“课”“单元”和“模块”间的罅隙,帮助学生构建完整科学的知识体系,突破当下“专题史”教学中可能存在的种种弊病;其三,历史年表中相关事件逻辑关系的梳理能够提升学生的比较能力,无论对区域文化的“历时性”阐释,还是对异域文化的“共时性”对比,均可在“求同析异”间提升对史事的认识,进而启迪思维,增强智慧,学会用历史的眼光思考现实问题。现以人教版“从计划经济到市场经济”(以下简称“该课”)一课复习教学为例,谈谈我们的想法与做法。不当之处,还望方家批评指正。

一、“就地取材”,编制年表

江西省九江一中周明学老师倡导“就地取材”即历史教师要善于灵活运用教科书文本信息组织教学。笔者以为,复习教学中“大事年表”的编制应以教科书内容为蓝本,不宜过度补充、拓展课外知识。因为历史知识浩如烟海,势难穷尽;而且,复习教学若一味凸显课堂容量而忽视“素养”培育,则极易陷入知识本位主义的窠臼,让师生双双陷入“史海”而不可自拔。笔者2016届高三复习教学“该课”“伟大的历史转折”一目时的板书如下:

一、伟大的历史转折——中共十一届三中全会的召开

1、背景:

(1)1976—1978年党中央主要领导人仍然继续犯“左”的错误,导致国民经济仍然处于停滞状态

(2)关于真理标准问题讨论的开展

开始标志:

1978.5《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》(揭开序幕。此文题目可议,既是真理,应该是已经得到实践检验的,其意应该是:实践是检验认识正确与否的唯一标准。正确者,可为真理)

‚目的:反对“两个凡是”的错误方针

ƒ成果:

A.肯定“实践是检验真理的唯一标准”,否定了“两个凡是”的错误观点。

B.重新确立了实事求是的马克思主义思想路线

C.打破了长期以来的个人崇拜和教条主义的束缚。

④意义:是一次深刻的思想解放运动,为党的十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

2、召开:

(1)时间:1978.12.18~22

(2)内容:

确定的思想路线:解放思想、实事求是;

‚确定的政治路线:经济建设为中心;

ƒ制定的政策:实行改革开放;

(党的工作重心转移的会议:①中共七届二中全会:农村→城市;②中共八大:阶级斗争→经济建设;③中共十一届三中全会:阶级斗争为纲→经济建设为中心)

3、意义:

(1)是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。

①完成了党的思想路线和政治路线的拨乱反正;

思想路线:教条主义→实事求是

政治路线:阶级斗争→经济建设

②是改革开放的开端;

③中国历史进入社会主义现代化建设新时期。

(2)新时期党的基本路线的思想也是在这次会上开始形成的。

1987年中共十三大提出了党在社会主义初级阶段“一个中心,两个基本点”的基本路线。一个中心:经济建设。两个基本点:坚持四项基本原则,坚持改革开放。三中全会形成了一点一心。

(3)成为开辟中国特色社会主义建设道路的起点。

课标要求“了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容”,笔者却以近700字的板书“演绎”了该次会议的“方方面面”,且自以为“完美”。殊不知,此举徒增了学生的课业负担,对其学科能力的培养毫无意义,更别提什么“素养”的提升了。在深入反思后,笔者决定以年表编制为突破口,以培育“时空观念”素养为切入点,尝试复习教学新路径。具体操作程序如下:

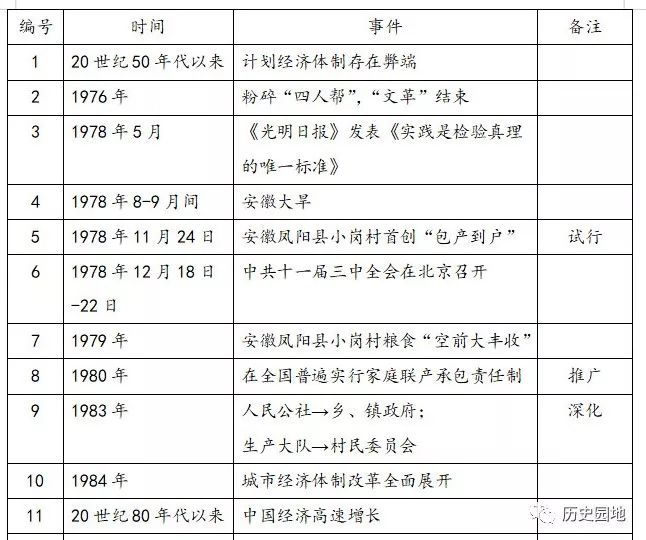

步骤1:教师引导学生通读教科书文本信息,提取所有“时间信息点”,教师作必要的补充与帮助。如“不久,在全国普遍实行以家庭承包经营为主要形式的责任制”一条中,“不久”指“1980年”等时间信息。

步骤2:教师引导学生按照时间顺序,以教科书附录一“中外历史大事年表”为蓝本,结合课文主题,编制年表。要求事件表述清晰,语言力求精炼,适当考虑课文主题。

步骤3:教师随机抽取一份学生编制年表,板书并与学生一起商讨修订策略,初步形成“该课”大事记。如“《时间是检验真理的唯一标准》”“十一届三中全会召开”“安徽、四川开始实行包产到组、包产到户”“安徽发生百年不遇的大旱”四条均发生于“1978年”,教科书并未明确标注具体月日,教师需及时引导学生根据对农村经济体制改革进程的理解梳理事件间逻辑关系,以定位事件顺序。学生明确“《实践》”是纠正“文革”后思想认识错误的基础,“大旱”使原本贫穷落后的小岗村被迫尝试“包产到户”,“十一届三中全会”应在最后,否则就不会出现“严洪昌带领18位村民红手印事件”。

在充分讨论后,笔者与历史学科兴趣小组组长屈志冕,历史科代表汪婷婷等5位同学商讨后,拟定“从计划经济到市场经济”大事记(见表1):

表1 “从计划经济到市场经济”大事记

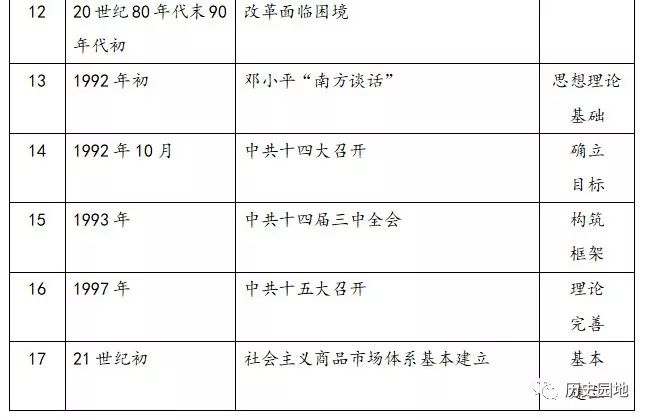

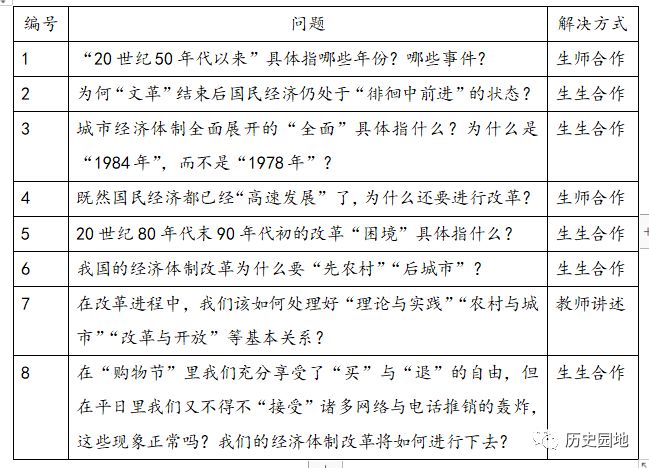

二、“就表设问”,阐释关系

2018年“考试大纲”依然将发现问题作为分析和解决问题的前提与基础。笔者认为,发现问题是“学生思维的起点与动力”,能就自己编制的年表提出相关问题,是对学生历史学科核心素养培育的最佳切入口。教师引导学生阅读年表并提出相关问题,现将有代表性的问题整理汇总如下(见表2):

表2 “从计划经济到市场经济”复习课问题清单汇总表(部分)

笔者将表格中的问题进行了简单的归类,力求在充分调动学生积极性的基础上切实培育学生分析及解决问题的能力。问题7、8为教师设计,意在引导学生打通“课”(“该课”与第13课等)“单元”(“该课”与“苏联的社会主义建设”“世界经济的全球化趋势”等)“模块”(“该课”与模块1“现代中国的政治建设与祖国统一”“现代中国的对外关系”、与模块3“20世纪以来的思想理论成果”“现代中国的科技、教育与文学艺术”)间的罅隙,以唯物史观基本理论“经济基础与上层建筑”“社会存在与社会意识”等阐释政治、经济与思想文化间的关系,并学会把中国置于世界历史的“大坐标”中进行考察,进而加深对我国“改革开放”的理解,从而厘清历史与现实的关系,学会“用历史的眼光思考现实问题”,最终把史事看得通透。

基于上述问题的解决,我们可以看出:历史学科核心素养是一个有机联系的整体。“就表设问”的学习模式,能够帮助我们实现在“时空观念”素养培育基础上关注其他诸素养。因为对“该课”诸多问题的解决过程中,我们已经学会了正确理解并合理解释相关历史现象即“历史解释”(如20世纪90年代我们为什么要深化改革)的基本能力,初步具备了“史料实证”(如1980年经济特区的设立、1984年开放沿海港口城市与城市经济体制改革的关系梳理)意识,“家国情怀”(关注身边的经济现象与可能存在的社会问题,如购物节的疯狂抢购与冷却后的疯狂退货等)素养也得到了一定程度的提升。

三、“就问拓表”,构建体系

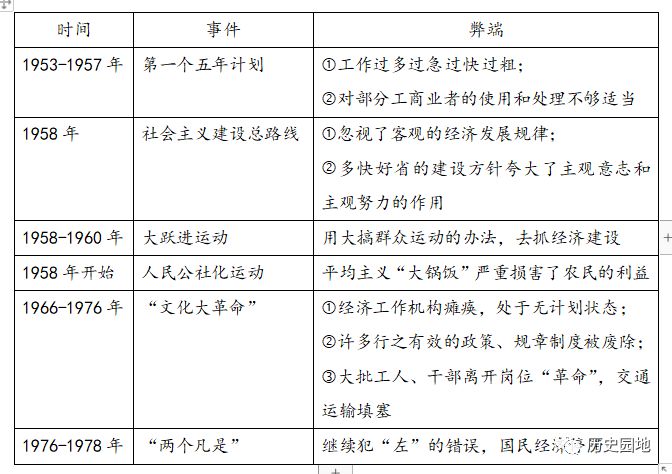

所谓“就问拓表”,就是指教师在引导学生解决具体问题时,以相关时间点或事件点链接具体史实,从而构建科学完整的学科知识体系。现行教科书以专题史为编写体例,造成“阶段特征”“时代全貌”因知识点的支离破碎而稍显缺失,如人教版教科书辅助系统中的“模块链接”为弥补体例缺失提供了方向性指引,但具体的知识串联仍需我们脚踏实地的去做。如何以拓展年表的方式构建学科知识体系?笔者以表2中的第1、7题为例说明之。

例1:事件1“20世纪50年代以来,计划经济体制存在弊端”中“20世纪50年代以来”具体指哪些年份?哪些事件?

教师引导学生阅读第11课“经济建设的曲折与发展”,整理计划经济体制的种种弊端(见表3):

表3 20世纪50年代以来我国计划经济体制的弊端汇总表

教师引导学生分析表格中的种种弊端,并结合计划经济时代商品匮乏要凭票证计划供应的相关史实,说明计划经济体制存在的主要问题,从而为解读后期的具体改革措施做好铺垫。

例2:在改革进程中,我们该如何处理好“理论与实践”“农村与城市”“改革与开放”等基本关系?

教师引导学生阅读表1,分析“理论源自实践”“实践推动理论发展”,二者相辅相成,合力推进社会主义市场经济体制的建立,如“南方谈话”“中共十四大”等环节,教师可引导学生阅读模块3“邓小平中国特色社会主义理论”部分内容以增进对“理论”的理解;“农村与城市”的关系需结合中国国情和苏联赫鲁晓夫改革路径的借鉴说明之;“改革与开放”的关系,教师需要引导学生自主编制第13课“对外开放格局的初步形成”一课大事年表,并将其和表1进行合并,从而理清“改革”与“开放”同时并举,相辅相成的关系(见表4):

表4 改革开放年表

教师引导学生分析表4,如“1980年试办经济特区”为“1984年城市经济体制改革”提供经验,“1984年”开放沿海港口城市与城市经济改革相辅相成,相互推进,1980-1990年“由点到线”“由线到面”的对外开放为“1992年建立社会主义市场经济体制目标”的提出奠定了基础,而该目标又为“开放沿江、内地省会城市”提供了方向性的指导。在进一步深化改革的当下,我们梳理曾经走过的路,不仅是必要的,而且是必须的。我们可以引导学生对“表4”进行个性化完善:其一,开放式补缺。教师引导学生利用网络或图书馆资源收集相关资料补缺教科书因相对滞后而带来的知识不足;其二,多维式补充。教师引导学生合并改革与开放项具体事件,补充“国际项”,如苏联、美国等相关大事,学会从世界视角考察中国历史,如“1991年苏联解体”是“1992年邓小平‘南方谈话’”的直接国际动因,1978年改革开放伟大决策的出台与“邓小平访问日本”的关系梳理等。这样的完善路径既能锻炼学生收集、处理资料的基本技能,又能开拓学生视野,将看似零散的史事有机联系起来,从而形成自己的历史认知,这也是提升学生历史学科核心素养的有益探索。

西南师范大学陈相武教授指出:“年表标定了史实在历史过程中所占的位置,反映各史实的先后、久暂和相互关系。在教学上,按年代顺序讲授历史事件,才能再现历史发展的概略过程,揭示史实之间的因果关系,帮助学生掌握历史过程的的基本线索,认识历史的本质和发展规律;用历史年代标示历史大事,才能看出历史发展阶段的久暂及其时代特征;按统一年代讲述不同地区、不同国家乃至不同领域的历史现象,才能弄清同时期各地、各国和各种史实之间的横的联系,从而统观历史发展的全局。”可见,年表是我们习得历史知识,体味历史现象,深入理解历史的一把金钥匙,更是培育学生历史学科核心素养的重要法宝。笔者以教科书文本信息为引擎,以“历史年表”为突破口,“就地取材”“就表设问”“就问拓表”,如此循环往复,以期螺旋式完善学生的知识体系,渐进式提升学生素养,让“素养”之花真正绽放于高三复习教学的课堂之中,求得摆脱传统复习教学的困境!

发表评论