《悲惨世界》剧照

在节假日之前,人们都会进行愉快的展望;但在节假日之后,它们转变成了记忆中的愉快,它们将有助于阻挡那些更为危险的思想和愿望……这些节假日犹如调节器或安全阀,可以消除跟人类内心所不可分离的那些爆炸性成分,将其降低到奴役状况。但是,对于那些苛刻和束缚强烈到难以忍受的情况来说,奴隶们将不得不冒险拼命一搏。

道格拉斯的观点并不是认为虚假的反叛代替了真实反叛,而只是认为某个节假日的休息和放松可以使人们感到足够的愉快,从而钝化了刚刚萌发的反叛锋芒。主人们好像可以计算出那种会引发绝望行动的压力程度,因而可以小心地调整他们的压制措施,使其正好可以阻止危险的导火索。

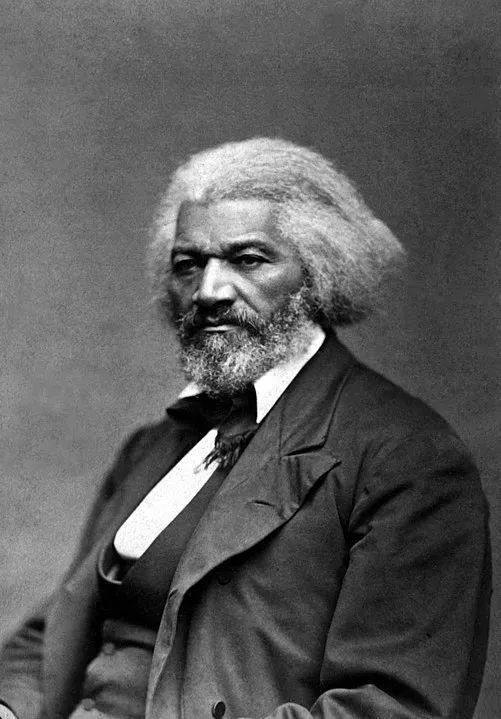

弗雷德里克·道格拉斯

以不同装扮出场的各种安全阀理论的最为有趣之处,或许也是它们最容易被人忽视之处。它们都始于这样一种共同的假定:系统的从属会导致下层人感到某种压力。它们进一步假定,如果不采取任何措施去缓解这种压力的话,这种压力将会逐渐累积并最终会导致某种突然爆发。但它们很少详细阐述这种压力究竟是如何产生的,它是由什么构成的。对于那些生活在这种从属关系中的人们来说,无论是弗雷德里克·道格拉斯还是波伊泽太太,这种压力是他们因不能对那些有权的压迫者给予回击(身体上或口头上)而深感挫败与愤怒的某种理所当然的后果。我们曾指出,因感到不公正却又无法矫正不公正而形成的压力会在潜隐剧本(及其规模大小、恶毒程度和符号丰富性)中得到表达。换句话说,安全阀理论潜在地接受了我们有关潜隐剧本所做出的那些宏大论述的关键性成分:系统性从属会引发某种反应,而这种反应包含在身体上或语言上对支配者给予回击的某种欲望。它们的不同之处在于,这种欲望是否会在后台谈话、监视之下的逆转仪式,或者有时可以冷却怨恨之火的各种节日中得到实质性的满足。

安全阀理论的逻辑端赖如下社会心理学命题:攻击性在共同的幻想、仪式或民间故事中的安全表达,将会产生跟直接攻击令其挫败之对象同样程度或几乎同样程度的满足(压力从而随之降低)。从社会心理学角度看,有关这一点的证据并不是确凿无疑的,但多数发现都不支持这一逻辑。相反,这些发现都表明,遭遇不公正体验的实验对象,其挫败和愤怒程度很少或几乎不会降低,除非他们能够直接伤害那些令其深感挫败之人。这些发现并不令人惊讶。于是,我们可以推测,对不公正体验的人们产生实际影响的报复或回击,远比那些让人们远离愤怒根源的各种攻击形式,更能给予人们宣泄性的满足感。当然,有很多实验证据表明,攻击性游戏与幻想的增加不会降低反而会提升实际攻击的发生概率。当波伊泽太太将怒气直接发到地主身上时,她感到了极大的缓解;但她在地主背后练习演说和咒骂时,却很可能没有感到缓解或至少没有感到充分的缓解。于是,我们更应该将波伊泽太太的后台愤怒视为为其怒气最终喷发而做出的某种事先准备,而不是将其视为某种替代性的满足方式。

如果说社会心理学证据很少或几乎不支持通过替代来实现宣泄这种观点,那么,我们还需要去考察关于这种观点的历史事例。历史事例是否可以说明,在其他条件不变的前提下,那些为针对他们之攻击提供或批准了比较安全之出口的支配精英,将因此而能够减少或降低某个从属群体的暴力或反叛?如果要进行这类比较的话,首要的任务便是要从因为饮食改进、慈善施舍、减轻工作、嵌在这些节日中的纪律束缚有所放松等更为实质性的让步所导致的效应中,区分出替代性攻击的效应本身。换句话说,有充分的证据表明,“面包和马戏”经常是从属阶级赢得的政治性让步,这也许会改善他们所遭受的压迫生活,更别说是仪式化的攻击了。按照这种思路阐述的观点,还必须解释一个重要的反常问题:如果仪式化的攻击在实际上移除了真实攻击的明显对象,那么,奴隶、农民、农奴们为何还会恰好选在这些旨在防止其反叛的周期性仪式进行期间(比如拉杜里所描述的罗马人的狂欢节)来发动如此多的反叛?

工作并不是近现代国家减少假日的唯一原因,另一个原因是:骚乱和造反经常在重大节日期间发生。《大清律例》就特别防备在节假日期间以“迎神赛会”为名发动骚乱,因为传统社会的节假日常有宗教色彩,且聚集大量混杂的人群,一旦聚众骚乱,很难控制。在法国宗教战争期间,节日聚会也特别容易转化为暴力行动,因此许多法国贵族强烈主张从整体上改造大众文化,并建议取消某些特殊节日。——“假日观念的变迁”,《一只脚踏进后现代》 维舟

图为法国宗教战争中的圣巴托洛缪日大屠杀,图源:Wikimedia Commons

安全阀立场的最大不足在于,它体现了某种根本上的现实主义谬误。这种认为后台形式或遮掩形式的攻击是一种无害的宣泄并有助于维持现状的观点,假定性地认为,我们正在检视的是一种相当抽象的争论(其中有一方在这一抽象争论中身处劣势),而不是一种具体的、实质性的斗争。但是,主人与奴隶、婆罗门与不可接触者之间的关系并不仅仅是围绕尊严和统治权而发生的某种观念冲突,它们是锚定在各式各样物质性实践中的某种从属过程。人身性支配的任何实例几乎都跟某种剥削过程紧密地联系在一起。除了以恭顺态度、行为举止、身体姿势、言语程式、谦卑行动压榨符号性税收(symbolic taxes)之外,支配性精英还会以劳动、谷物、现金、服务的形式压榨各种物质性税收。当然,在实践中,两种形式的压榨彼此交织在一起,以至于每一种剥削行动在象征意义上也是某种从属仪式。

支配与剥削之间的紧密联系意味着,我们不可能将从属性的观念和符号象征跟物质剥削过程完全分离开来。同样地,我们也难以将对于各种支配观念所实施的遮掩起来的符号性抵抗跟为阻止或减缓剥削而发动的实际斗争完全区分开来。像支配一样,抵抗也需要在两个战场上同时进行战斗。潜隐剧本并不只是幕后的抱怨和牢骚,它是通过一系列脚踏实地、低调谨慎的策略做出的实际行动,这些策略旨在使剥削最小化。以奴隶为例,这些策略经常包括暗中偷窃、顺手牵羊、假装忽视、逃避工作或敷衍劳动、拖延不动、秘密交易和秘密生产以便用于出售、破坏谷物、牲畜和机器、纵火焚烧、逃之夭夭等。农民通常采取的策略则包括非法获取、蹲坐地头、非法拾穗、以物抵租、清空秘密场域、拖欠封建税费等。

《名姝》剧照

以奴隶的偷窃问题为例,我们如何可以看出这一实践策略对于奴隶们的意义呢?偷窃谷物、鸡鸭、家猪等只是对于饥饿折磨的回应,还是为了获得冒险的快感,或者只是为了惩罚他们所憎恶的奴隶主或监视者?实际可能是这些原因中的任何一个,甚至还有更多可能。当然,在公开领域中,主人对于偷窃的界定往往占据主流。然而,我们有足够的理由可以猜测性地认为,小偷只是在幕后悄悄取回他自己劳动的产物。我们也都知道,半秘密性质的奴隶文化会鼓励小偷到主人那里偷窃财物并为此欢庆,任何胆敢将偷窃行为予以曝光的奴隶都将受到道德上的谴责:“偷取财物而又不被逮住是[奴隶们的]一种美德……而且,他们越是怀着极大的痛恨去为非作歹,越是能够说明其美德的崇高。”我们并不是要指出如下这种显而易见的观点:除非人类行动者赋予自身行为以意义,否则其行为将是不可理解的。相反,我们是要指出,潜隐剧本中的话语并不仅仅有助于阐明行为或解释行为,它还有助于构建那些行为。

《饮酒的农民》阿德里安·范·奥斯塔德,After 1676

以18、19世纪欧洲的森林犯罪为例,由于相关历史证据比较丰富,所以我们可以用这个例子来深入说明,抵抗实践和抵抗话语如何相互维持。在财产法和国家控制业已强力实施的时代,直接坚持反对主张通常都是极为危险的。但因为对于森林的有效监管面临着极大困难,于是,一些低级形式的抵抗反而会以相对较小的风险取得显著的成功。莫里斯·阿居隆(Maurice Agulhon)指出,紧随着法国大革命的发生,瓦尔省的农民利用政治真空,抓紧时间去干各种违背森林法之事。他们会去干一些从通常习俗角度来看他们有权干的事情,从而可以尽可能地避免受到惩罚,比如捡死树枝、烧制木炭、放牧动物、采集蘑菇等,尽管新的全国性法律禁止这些事情。阿居隆敏锐地把握住了这些实践活动事实上源自他们对于森林所具有的某种权利意识,但为了安全起见,这种权利意识不能公开宣告出来:“从那时起,潜隐政治已经在进行着某种演变,这种演变导致他们将其对于树木的权利意识转变为各种乡民式抵抗,进而导致上诉,再进一步转变为对宪兵、法警和地方官员的憎恨,最终这种憎恨又导致某种新的革命愿望,要求获得或多或少的解放。”

有一项研究深入讨论了18世纪早期英国的非法狩猎及为控制非法狩猎而采取的严厉死刑惩罚,该研究同样揭示了,大众感受到的难以公开宣告出来的不公正感,跟那些旨在以秘密方式实施其权利的一系列实践活动之间存在着紧密联系。在该时期,有头衔的地产主和国王都开始极力限制各种习俗性权利,现在,他们坚持认为放牧、狩猎、诱捕、钓鱼、开垦草地或荒地、捡柴火、剪除杂草、煅烧石灰、采集石头等习俗性权利是对他们的排他性财产权的侵犯。显而易见的是,自耕农、佃农和劳工会将对于习俗法的这种违背视为某种不公正。于是,汤普森写道,自耕农们有其“对于各项权利和习俗的持久传统……他们觉得自己而非富有的闯入者才是森林的主人。”当我们回想到他们当然是按照规范行事因而也受到他们的多数社群的支持时,将非法(outlaw)概念用到那些持续实施着其权利但现在剥夺了其权利的人们身上,似乎就像一阵怪异的凶铃。

然而,当他们设陷阱诱捕兔子和温火炖兔肉时,我们却无法直接进入到他们的这种潜隐剧本之中。当然,在一种所有条件都不利于农民进行持久而公开之对抗的政治环境中,他们并未实施任何公开的抗议,也未将其古老的森林权利公开宣告天下。在这一层面上,我们几乎看到的是全然的沉默不语——平民的声音是哑然无声的。然而,他们的言说往往都是夜里或遮掩下的各种日常形式的抵抗,他们通常是以规模越来越大、攻击性越来越强的日常抵抗形式来宣告他们的权利。由于围绕森林财产权利而发生的法律对抗或政治对抗,对他们来说只是徒劳无益和风险加剧,因而他们选择了零敲碎打式的、秘密无声的方式去实施他们的那些权利——在实践中竭力保持他们在法律上遭到否决的财产权利。在当代的各种权威中,公开沉默与秘密反抗之间的反差并未消失,比如,作为当代权威之一的特里劳尼(Trelawny)主教曾说道:“有些瘟疫般的恶毒之人……总是干着公开宣誓效忠政府却又秘密颠覆政府这类事情。”

倘若没有某种鲜活的后台剧本以及其中的各种价值、理解和大众愤慨可以支持和维持非法狩猎行为,那么,如此大规模的大众非法狩猎几乎也就不可能得到实施。但在很大程度上,我们不得不通过实践(而且是秘密无声的实践)来推测潜隐剧本。有时,某个事件可能会指明位于公开话语表层之下的某种东西,比如当猎场看守者持续不断地阻碍大众习俗时收到的一封匿名威胁信,或者诸如这样的事实:当地铁匠破坏了为建造鱼塘而修建的大坝,但当他遭到起诉时,起诉方无法在5公里范围内找到任何人来证明他的破坏行为。更为罕见的情况是,当公开宣告其权利而不会进一步失去什么时,潜隐剧本的规范性内容也许将涌出水面。于是,被认定为有罪并不久将被绞死的两名“偷鹿者”才冒险讲道:“鹿是野生动物,穷人和富人都可以合法地使用它们。”

图源:网络

这里就非法获取进行简短讨论是为了说明,那些认为掩饰起来的意识形态异议或攻击的运作犹如安全阀一样会削弱“真实”抵抗的观点,忽视了如下这个最为重要的事实:这种意识形态异议实际上经常体现在各种实践之中,而这些实践意在就权力关系进行某种并不引人注目的重新协商。我们讨论中的那些自耕农和佃农并不只是要创造出某种抽象的、情感满足性的后台,以主张那些他们认为自己应该具有的财产权利;而是完全身处森林之中,日复一日、尽其所能地践行着他们的那些财产权利。在此,潜隐剧本和实践性抵抗之间存在着重要的辩证关系。假如我们同时认识到人们在森林里进行的实践性斗争是习俗、英雄主义、报复、正义等后台话语的来源,那么,习俗性的权利和愤慨所构成的潜隐剧本,则是大众非法狩猎的某种来源。如果后台谈话是人们获得满足的某种来源的话,那么,这很大程度上是因为人们在森林事务的日常冲突中获得了一些实际的好处。任何其他的阐述模式都必然将在人们的所思所言与所作所为之间建立一堵难以令人接受的高墙。

绝非是安全阀取代了实际抵抗,而是后台的各种话语性实践在以某种方式维持着实际抵抗,比如,工厂工人之间非正式性的同伴压力可以防止个体工人违背工作规范或成为工资率破坏者。可以说,从属者是在两个世界之间——主人的世界和从属者的后台世界——来回穿梭。这两个世界都有其自身的惩罚性权力。从属者通常可以监视其他从属者在公开剧本中的演出,而支配者却很少能完全监视潜隐剧本中的表演。这意味着,想要迎合主人以便使自己获得特权的任何从属者,在回到他自己的同伴世界后,都将不得不想好如何解释他的这种行为。在系统性从属的各种情境中,这种惩罚也许不仅是责骂和侮辱,甚至可能是身体强制,犹如监狱囚犯会狠狠痛打告密者那样。因而,同伴之间的社会压力本身就是从属者的一种强有力的武器。工业社会学家很早就发现,同事们的责备要远胜过他们对更多收入或更高职位的欲求。就此而言,我们可以将潜隐剧本的社会层面视为某种政治领域;在该领域中,从属者们以逆境求生般的顽强毅力,在他们跟支配者之间的关系中竭力采取着特定形式的行为和抵抗。简而言之,将潜隐剧本视为实践性抵抗的某种前提条件而不是取而代之,可能才是更为准确的理解。

图源:网络

或许有人会说,即使这些实践性抵抗,也会跟反映和维持它们的话语一样,都只不过是一些微不足道的应对机制,不会对总体性的支配局势产生任何实质性的影响。这种观点也许还会进一步认为,这并不是真正的抵抗,遮掩起来的符号性反对只不过是真正的意识形态异议而已。一方面,这种观点虽然十分正确却无甚相关,因为我们是要指出,当正面攻击被各种权力现实所阻止时,政治斗争将会采取这些形式。另一方面,我们很容易就会回想到,成千上万这种“微不足道的”抵抗行动的汇聚,确实产生了巨大的经济及政治后果。在生产中,无论是在工厂车间里还是在种植园里,这些行动所导致的生产业绩,既不会坏到让工人们遭受惩罚,也不会好到让生产事业取得成功。大规模的工人们不断地重复着这样的行为,吉拉斯这样描述了这种现象:“成千上万漠不关心工作的人拖拖拉拉地从事着的毫无生产性的工作……是可计算出来的、可以看见的、极其巨大的浪费,这是任何共产主义体制都难以避免之事。”大规模的非法狩猎和蹲坐地头可以重构财产控制体系。农民大规模的逃税漏税会导致对国家构成威胁的各种税款挪用危机。农奴和农民通过应征入伍而进行的大规模逃亡,曾摧毁了不只一种旧体制。在各种恰当条件下,诸多微小行动的逐渐累积将会引发某种雪崩式后果,就像堆积在陡峭山脉上的一片片雪花一样。

本文作者 詹姆斯·C·斯科特(James C. Scott,1936— ),美国耶鲁大学政治学和人类学斯特林教授,农业研究项目主任,美国人文与科学院院士,2020年阿尔伯特·赫希曼奖获得者。研究领域包括农业与非国家社会、从属政治与非政府主义等,主要研究对象为东南亚农民及其抵抗各种统治形式的策略。另著有《农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存》(The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia)、《弱者的武器:农民反抗的日常形式》(Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance)、《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》(Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed)、《逃避统治的艺术:东南亚高地的无政府主义历史》(The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia)等。

点击图片即可购买

作者: 詹姆斯·斯科特 译者: 王佳鹏 出版: 三辉图书|南京大学出版社

无权者与有权者之间的对抗充满了欺骗——无权者假装恭敬有礼,有权者则故意夸大他们的名望与掌控能力。如果仅接受这些表面价值,我们将无法把握权力关系中的各种矛盾、紧张和内在可能性。

出于各自的利益考虑,有权者与无权者会心照不宣地在公开互动中合作共谋,这使得公开剧本往往带有程式化和仪式化的色彩。相对地,任何从属群体都会在其苦难之中创造出特定的潜隐剧本,这些发生在后台的话语、姿态与实践代表着他们对支配者的某种权力批判。与此同时,有权者亦会发展出他们的潜隐剧本,即那些使其统治得以维系但又不能公开承认的措施和观点。

通过考察世界各地文学、历史学、政治文化中的实例,著名政治学、人类学者詹姆斯· C. 斯科特深入探讨了支配者与从属群体的公开剧本及潜隐剧本之间的联系、区别和界限。斯科特指出,在公开剧本和潜隐剧本之间最具分歧的地方,话语和权力关系会得到最为显著的表露;两者的交界之处,则是支配者与从属者持续斗争的重要地带。在《支配与抵抗艺术》这部著作当中,斯科特将修正我们对从属、抵抗、霸权、民间文化和反叛背后的各种观念的理解,并为权力关系的研究提供一条新的路径。

编辑|艾珊珊

发表评论