上海博物馆创建于1952年,1959年10月迁入河南南路16号旧中汇大楼;1993年8月,上海博物馆人民广场现馆舍开工,1996年10月12日全面建成开放。上海博物馆是一座大型的中国古代艺术博物馆,其收藏、研究、展览和教育以中国古代的艺术品为重点,馆藏文物近102万件,其中珍贵文物14万余件。

上海博物馆的文物收藏包括青铜、陶瓷、书画、雕塑、甲骨、符印、货币、玉器、家具、织绣、漆器、竹木牙角、少数民族文物等31个门类,尤以青铜、陶瓷、书画最为突出。上海博物馆现有十个艺术陈列专馆、四个文物捐赠专室和三个特别展览厅,着力体现各艺术门类的完整发展历史,体系之完整、藏品之丰富、质量之精湛,在国内外享有盛誉。

要说镇馆之宝,那肯定非西周大克鼎莫属。

西周大克鼎

“鼎”本来是古代的烹饪之器”,有三足圆鼎,也有四足方鼎。最早的鼎是黏土烧制的陶鼎,后来又有了用青铜铸造的铜鼎。传说夏禹曾收九牧之金铸九鼎于荆山之下,以象征九州,并在上面镌刻魑魅魍魉的图形,让人们警惕,防止被其伤害。

自从有了禹铸九鼎的传说,鼎就从一般的炊器而发展为传国重器,国灭则鼎迁。夏朝灭,商朝兴,九鼎迁于商都亳京;商朝灭,周朝兴,九鼎又迁于周都镐京。历商至周,都把定都或建立王朝称为“定鼎”。

西周大克鼎,又称克鼎、膳夫克鼎,是西周中期青铜器,于清朝光绪十六年(1890年)出土于陕西扶风县法门寺窖藏。 大克鼎通高93.1厘米,口径75.6厘米,腹径74.9厘米,腹深43厘米,重201.5公斤。鼎立耳,口沿下饰变形兽面纹,中又饰小兽面纹,并有觚棱凸棱,整个造型庄严厚重。腹内铸铭文290字,铭文行间皆有线相隔,笔势圆润。

西周 大克鼎。©上海博物馆

清朝光绪十六年(1890年),大克鼎出土后,首先被天津人柯劭态买下,潘祖荫又用重金从柯氏手里购得,成为大克鼎的主人。潘祖荫死后,其弟将此鼎运回苏州老家供放。

民国初年,曾有美国人以巨款求购,被潘氏后人断然拒绝,视之为传家之宝。二十世纪三十年代中叶,国民党当局在苏州新建一幢大楼。党国大员忽发奇想,要在大楼落成后以纪念为名办一展览会,邀潘家以大鼎参展,以图无限期占有大鼎。然此拙劣伎俩为潘氏识破,婉言拒绝了参展。

1937年苏州沦陷,主持家务的孙媳潘达于果断地与家人将此鼎秘密埋入后屋。后日军果然不断来潘家求索此鼎,有时一天竟来七次之多,终于未得。抗战胜利后,潘达于把西周大克鼎藏在一间屋里,用旧家具破杂物覆盖,再将整进房屋钉断,既不住人也不走人。

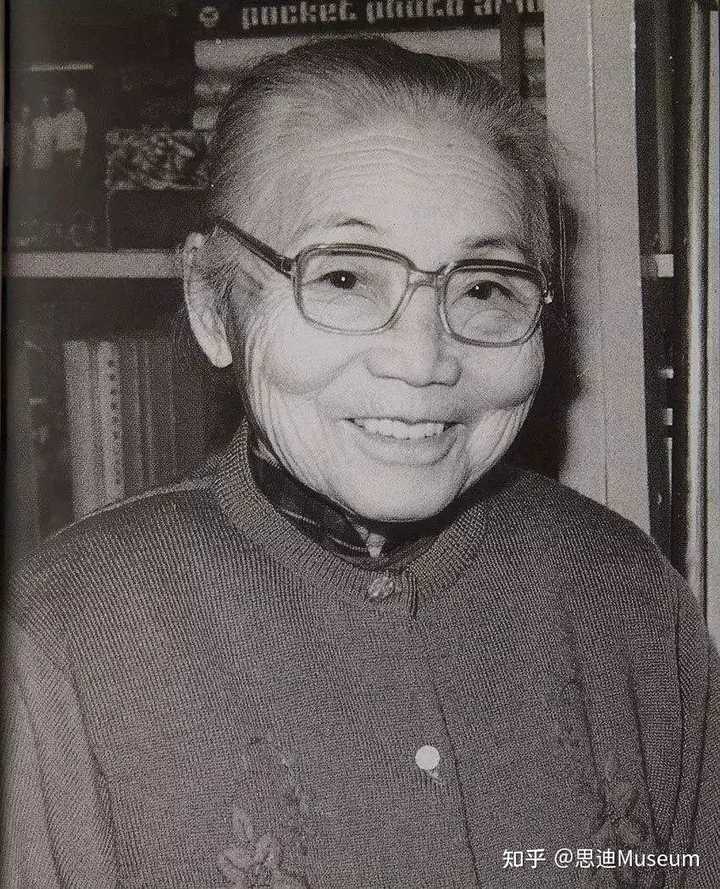

潘达于

1951年,潘达于向上海市文物保管委员会捐献了大盂鼎和大克鼎及其它珍贵文物二百余件,受到了文化部的褒奖。

从1952年至今,大克鼎一直珍藏于上海博物馆。2002年1月18日被列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》。

大克鼎和大盂鼎(现藏于中国国家博物馆)原是“攀古楼”的旧藏,一直供于潘家大堂,与台北故宫博物院珍藏的“毛公鼎”被称为“海内青铜器三宝”。

上海博物馆的LOGO设计灵感来就来自于西周大克鼎。

除了大克鼎,以下这些也是馆藏的珍品。

西周晋侯稣钟

晋侯稣钟是西周时期重要乐器,出土于山西曲沃北赵村晋侯墓地第七代晋侯稣的墓中,中华人民共和国禁止出境文物。钟上铭文为利器刻凿而成,刀痕明显,为海内孤品,而且无从得知古人是用什么刻上去的。刻凿在16枚钟上的文字是连读的,355个字的铭文完整地记录了周厉王三十三年,晋侯稣率兵随周王巡视东土、征讨叛乱部落,并立功受赏的事,填补了史书的空白。晋侯稣钟14枚藏于上海博物馆,2枚藏于山西博物院。

高逸图

唐代著名画家孙位仅存的真迹,上博所藏书画中的第一名作。画名"高逸图"为宋徽宗赵佶所题,画面上描绘了是竹林七贤中的四位高人:山涛、王戎、刘伶和阮籍。画家通过娴熟高超的技术,出色地刻划了魏晋士大夫的精神气质。

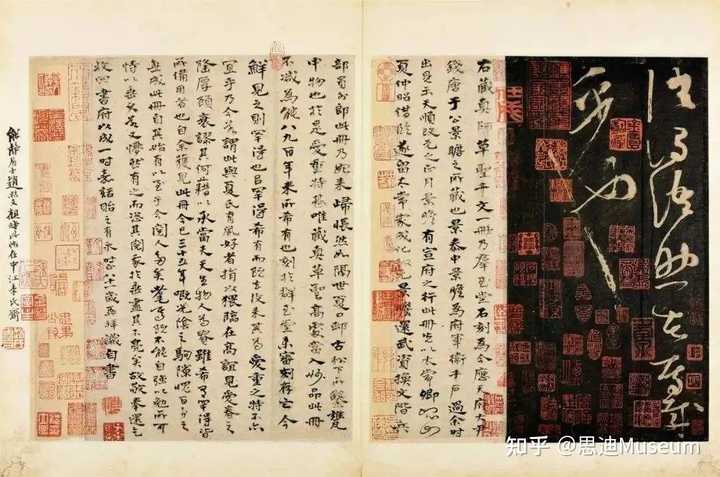

淳化阁帖

《淳化阁帖》全名《淳化秘阁法帖》,是中国法书丛帖之祖。所谓法帖,就是古代名书家的墨迹经双钩描摹后,刻在石版或木版上,再拓印装订成帖。淳化三年(992年),宋太宗拿出秘阁所藏晋唐历代名家法书,令翰林院侍书王著编成。上博收藏的《淳化阁帖》是数年前从美国人安思远手中用450万美元低价购回的,其中第四、七、八卷号称为北宋祖刻本,是中国书贴中顶级的宝物。

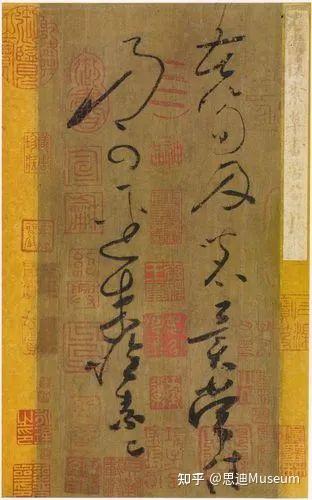

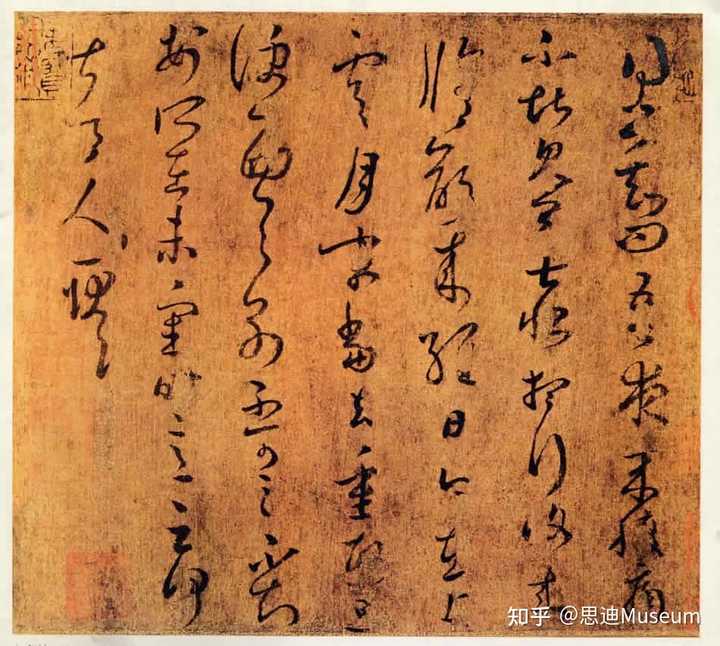

苦笋帖

唐代草书名家怀素的代表作,真迹。上书“苦笋及茗异常佳,乃可径来。怀素上。”书法俊健,墨彩如新,清吴其贞《书画记》评:“书法秀健,结构舒畅,为素师超妙入神之书。”

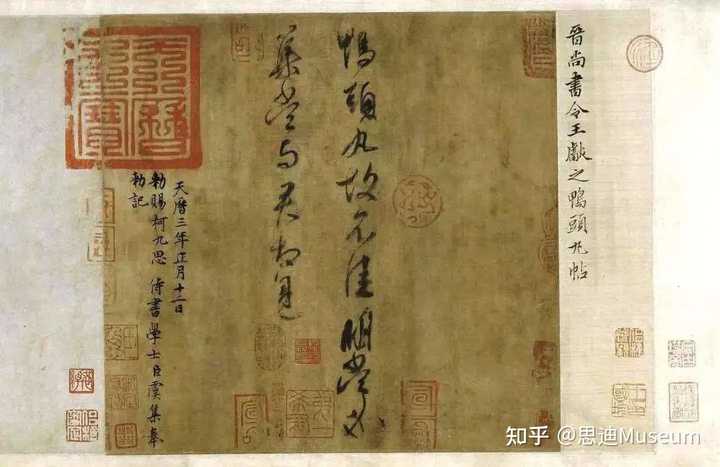

鸭头丸帖

《鸭头丸帖》是东晋大书法家王献之的行草代表作,唐代摹写的善本,共十五字,系王献之给友人的便札:“鸭头丸,故不佳。明当必集,当与君相见。”全帖用墨枯润有致,蘸墨两次,一次一句,墨色由润而枯,由浓而淡,墨色分明。明末清初的书画鉴藏大家吴其贞称此帖“书法雅正,雄秀惊人,得天然妙趣,为无上神品也”。

子仲姜盘

香港太阳集团总裁叶肇夫捐赠。春秋早期用于盥洗的青铜器。形体较大,整器风格质朴浑厚。盘内底铸有浮雕的鱼、龟、蛙等水生动物,极具春秋早期的特色。盘的中心是一只带有头冠的公鸟,边上为四条鱼,外圈为四只头上无冠的雌鸟,造型生动。据其铭文所言,此盘是春秋时某官员为其夫人“子仲姜”制作的爱情信物,所有的动物都可以在原地作360度的转动,是商周青铜器中仅见的孤品。

越窑青釉海棠式碗

唐代的越窑青釉海棠式碗是上博收藏瓷器中的代表作。此碗呈椭圆形,口部被压出了四个凹楞,形似海棠花,似乎是仿造波斯金银器所制,为海内孤品。碗内和底足上都有泥珠垫烧的痕迹,显然是采用大器套烧小器的叠烧法烧制而成的,此碗通体施青釉,釉色纯正,是唐代越窑青瓷巅峰之作。

上虞帖

《上虞帖》是书圣王羲之的一通行草书手札,是唐代的摹本,因为贴中有“今在上虞”四字得名,是王羲之中年以后的重要作品之一。此贴自五代以来,历朝传承有序,文革期间险些被毁,1972年被人从垃圾中拣出,收入上博。

雍正粉彩福寿橄榄瓶

粉彩是清朝康熙年间出现的一种釉上彩,在雍正时期到达顶峰。在传世的雍正官窑粉彩瓷器中,瓶类作品较为罕见。瓶身上的蝠桃纹样,象征“寿”“福”,见于橄榄瓶就此一件,是传世孤品。2004年,张永珍女士用4150万港元将其购回并捐献给上博,创造了清代瓷器拍卖第一高价。

发表评论