二、进入当代社会,茶叶生产开始复苏,特别自改革开放以来,茶叶发展获得新的辉煌。

1949年,中华人民共和成立,当时全国茶叶生产处于千疮百孔的废墟状态。复兴茶产业、发展茶科技、振兴茶文化,重振产茶大国逐渐走向产茶强国之计,就成为每个茶文化工作者的职责和担当。当代茶产业、茶文化发展正应顺了这一发展历程。

1、产茶区域不断扩展

20世纪50年代初,中国茶产业发展的重点在恢复生产,同时新发展部分茶园。60年代开始,根据茶叶生产发展需要,实施南茶北移进山东,东茶西扩至甘肃、西藏,使中国种茶区域进一步扩大,茶叶产量有大的提高。

如今,中国的茶区分布极为广阔,南自北纬18°附近的海南五指山,北至北纬38°附近的山东青岛,所占纬度达20°;西从东经94°附近的西藏林芝,东迄东经122°的台湾宜兰,横跨经度约28°。南北东西中,纵横万千里,种茶遍及浙江、湖南、四川、福建、安徽、云南、广东、广西、贵州、重庆、湖北、江苏、江西、河南、海南、西藏、山东、陕西、甘肃等19个省、直辖市和自治区,以及台湾、香港2个特别行政区的近1100余个县、市。

中国农业科学院茶叶研究所根据产茶历史、茶树类型、品种分布、茶类结构,结合全国气温和雨量分布,以及土壤地带的差异等条件,经过综合分析和研究比较,将全国茶叶产地划分为华南、西南、江南、江北四大茶区,一直沿用至今。

此外,在上海、河北也有局部区域有茶树种植。种茶区域地跨热带、亚热带、温带,其内有山清水秀的东南丘陵,有群山环抱的四川盆地,有云雾缭绕的云贵高原,有春色满园的台湾宝岛,有恒夏多雨的西双版纳等地。

贵州贵定茶园

山东济南茶园

江苏无锡茶园

四川宜宾茶园

广东潮州茶山

2、茶叶生产步入快速发展新轨道

自1950年至今,历经70个年头,茶叶生产取得辉煌业绩。特别是进入21世纪以来,由于中西部地区茶叶生产的快速发展,从而促使全国茶叶生产发展更加喜人。茶叶产量连续增加,茶叶出口不断加大,各项茶叶生产指标年年提升,使中国在全球茶叶生产国中的地位日见显耀。

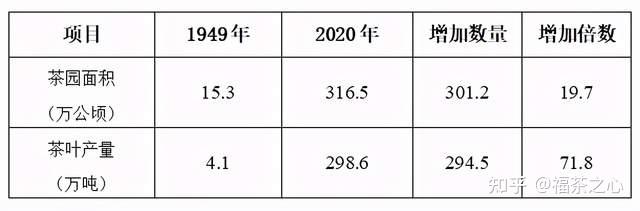

(1)茶叶生产:截至2020年止,中国茶业与1949年相比,无论是茶园面积,还是茶叶产量都有显著增长。详见如表。

在全球60多个茶叶生产的国家中,我国茶树种植面积、茶叶生产量,已位居世界第一。

(2)茶叶出口:1949年中华人民共和国刚成立,当时为了打破列强封锁,随即成立中国茶业公司,沟通产销情况,有计划地推动茶叶出口。从1949年的历史低点0.99万吨,经70年努力,至2020年我国茶叶出口量已达34.9万吨,增长了34.3倍。现今,中国茶叶已出口到120多个国家和地区,出口量位居世界第二。

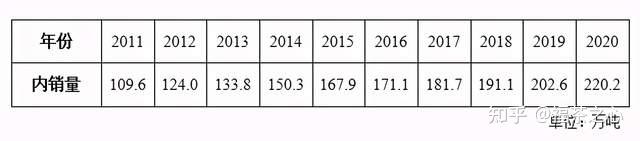

(3)茶叶消费:当代,中国茶叶消费量就总体而言是持续提升的。特别是近10年来,随着饮茶有利健康,以及倡导“茶为国饮”的激励下,全国茶叶消费水平提高更快。详见如表。

如今,我国已成为全球茶叶最大的生产国,也是最大的消费国。全国人均年消费量已达1500克以上。

3、茶叶科技日趋进步

20世纪50年代开始,全国主要产茶省(区)相继建立了省级茶叶研究机构。1958年,中国农业科学院茶叶研究所在浙江杭州成立,标志着中国茶叶研究进入到了有计划、有组织发展阶段。1978年,全国供销合作总社又在成立杭州茶叶蚕茧加工研究所(今杭州茶叶研究院),隶属中华全国供销合作总社管辖。至此,中国茶叶研究机构才渐趋完善,开始进入正常研究状态。

中国农业科学院茶叶研究所

全国供销合作总社杭州茶叶研究院

如今,中国的茶叶科研主要是由各级农业、商贸等部门所属的研究、试验单位和大专院校相关研究所室组建而成的。当代茶业科研机构的发展,大致可分为4个阶段。

(1)科研机构不断建立:从1949—1958年,当时茶业生产的首要任务是尽快恢复和发展茶业生产,这自然也是茶业科研机构的首要任务。为此,重点做了三件事:一是培训人才,推广适用技术,垦复荒芜茶园,提高栽茶和制茶技术水平,尽快改变茶业生产落后面貌;二是围绕茶叶增产提质,以及改造低产茶园、改进制茶技术进行试验研究;三是为适应当时茶业生产发展态势,尽快恢复和新建茶业科研机构。

(2)科研机构历程曲折:从1959—1976年,先是1959年开始的连续3年自然灾害。1963年开始,茶业生产步入正常发展,但从1966年开始进入10年“文化大革命”时期,科研工作基本处于停滞状态。直到文革末期,才开始逐步恢复。

(3)科研机构逐渐完善:1977年8月,文化大革命宣告结束,茶业科研机构很快恢复正常秩序,科研工作积极开展。以后,随着改革开放,使茶业科研机构不但在原有基础上升级,而且根据茶业发展需要,又新建了若干茶业科研机构,使科研机构布局更加合理、更趋完善。

(4)科研体系基本建立:进入21世纪以来,至2020年,已有全国性茶业科研机构有2个;省级的有14个所(场),主要分布在重点产茶省、自治区、直辖市或特别行政区内的有代表性城市。

并形成了一支包括院士在内,高中低职称相配,老中青相结合的茶叶科研专门队伍。他(她)们之中,有高级职称的专业人员就达400余人,並从事硕士、博士培养,还建有博士后流动站学科点。茶叶科研体系已基本形成,促使了茶叶科技在众多领域取得了重大进展,尤其是在茶树全基密码破译、茶树起源演化研究等方面取得了突破性的进展。

陈宗懋院士

刘仲华院士

4、茶学教育不断完善

当代茶学教育体系主要由普通高等教育、职业中等教育和普及教育三个方面组成。特别是茶学普通高等教育的发展,虽然走过曲折的历程,但总体依然是积极、健康向前发展的。如今,较为完整的茶业高等教育体系已经建立,并且正在改革创新,步入了持续发展之路。

(1)恢复调整时期:20世纪50年代初开始,为尽快恢复茶叶生产,急需更多的茶业专门人才。为此,需要尽快增加茶业高等教育布点。1950年,武汉大学农学院创办了二年制茶叶专修科。1952年,重庆私立敦义农工学院创办茶业专修科。1952年,上海复旦大学农学院茶叶专修科并入安徽大学农学院。设在重庆的西南贸易专科学校茶叶专修科并入西南农学院园艺系。1952年,设在杭州的浙江农学院新设茶叶专修科。1956年,浙江农学院、安徽农学院、湖南农学院三个农学院的茶叶系(专业)又升格为培养本科生。

(2)沉寂动乱时期:1958年开始,全国范围内开展了“大跃进”运动,正常秩序被打乱。1959年开始,又出现连续3年自然灾害,再加上中苏关系恶化,茶业生产和出口受阻。1966年开始,10年文化大革命停课闹革命。在这种情况下,茶业高教育虽然有些发展,但总体趋于守护状态。

(3)全面建设时期:1978年国家实行改革开放,把重心转移到经济建设上来,茶业高等教育开始拨乱反正,恢复正常秩序,高等茶业教育出现许多可喜景象,不但布点增加、学制升格,而且在基础加强、体系完善方面做了大量工作。

(4)稳健发展时期:进入21世纪以来,高等茶业专业教学在取得全面发展的同时,还在转型升级、全面提高教育质量上做文章,并在增设专业布点、扩展新型专业等方面做了大量工作。2003年,浙江树人大学率先设立了应用茶文化专业,进行大专学历教育。与此同时,重庆的西南农业大学在高职教育中,也开设了茶文化专业。2006年2月,浙江农林大学在全国建立了第一个茶文化学院,同年开始招生,进行本科学历的茶文化教育。近年来,浙江、山东、江苏、四川、陕西、河南等省茶业高等院校中还新增设茶业、茶叶深加工与品质管理、茶文化与贸易、茶叶企业经营与管理等专业。从而,使得茶学专业学科的范围在原有基础上,得到进一步扩展与深化。

浙江农林大学

浙江树人大学

福建农林大学

如此,从20世纪30年代以来,直到2020年止,全国至少已有50余所高等大专院校,设立了茶及茶文化学科(或专业)。

5、茶文化事业得到复兴

尽管中国茶文化现象在六朝时已有呈现,中唐时期已经基本形成,但“茶文化”这一名词的出现和被接受只有40年时间。

(1)茶文化学科基本建立:“茶文化”一词,是20世纪80年代,在海峡两岸几乎同时出现,并逐渐走进人民大众的视野。“茶文化”概念的确立,是在20世纪90年代初,只化了10 年左右时间,这反映了茶文化发展的迫切性与必然性。进入21世纪初,茶文化学科基本确立,至今仍在不断完善中。

(2)茶文化成为一种产业:随着茶文化活动的开展,围绕着茶所产生的一系列物质与精神的转换,以致在全国范围内涌现出了一批新兴的茶文化产业,并向着多元化方向发展,如茶文化产品的湧现、茶文化庄园的建设、茶文化旅游线的开辟等就是例证。

(3)茶艺馆在全国范围内迅猛勃起:自20世纪80年代以来出现的现代茶艺馆,不论是形式和内容,还是作用和地位与老式茶馆相比,都有新的发展和提高。据不完全统计,在北京和四川成都两地,分别有不同形式,规模不一,且各有特色的茶艺馆5000家左右;重庆、杭州、西安、长沙、南京、济南等城市的茶馆都有千家以上;广州羊城和台湾台北的茶艺馆更是遍及全城。粗略估计,目前,全国有茶馆有10万家左右,年经营额500亿左右。

(4)茶艺成为一种职业:茶艺师国家职业标准,21世纪初已由国家劳动人事和社会保障部颁发实施。《茶艺行业规范》和《茶艺馆在职人员培训法规》也已出台。与此同时,全国茶艺师职业技能教材也已编写和出版。经国家劳动人事和社会保障部门审批,以培养茶艺职业专门人才为内容的职业技术培训学校,已在全国各省、市、区建立。

(5)茶文化场馆纷纷建成:茶文化场馆是展示茶文化、宣传茶文化、探茶文化的重要基地,也是对国民进行爱国主义教育的好场所。20世纪80年代以来,随着茶文化活动的开展,全国各地还建立了一批以茶为中心的主题博物馆,特别是1991年,随着中国茶叶博物馆在浙江杭州建成开放,标志着中国茶文化建已进入到一个新境地。如今,全国以茶为专题博物馆至少已有70多家。

中国茶叶博物馆

(6)茶文化学术氛围浓厚:从1990年开始,国际茶文化研讨会每两年举办一次,至今己连续在国内外举办了十六届,每届都有来自数以十计的国家和地区,以及数以千百计的代表与会。现今全国的大部份省级,地市级、县级的茶文化研讨会,每年数以百计。全国各地有茶文化期刊数十种,每年发表茶文化论文上千篇,出版茶文化书籍上百部,为丰富茶文化、精细茶文化、提升茶文化奠定了基础,充实了内涵。

与此同时,许多省、市在还成立了以研究中华茶文化为已任的茶文化研究机构,对茶文化进行专门研究。另外,各地茶文化研究会以及大专院校和科研机构,还分赴世界等几十个国家开展茶文化学术交流。

(7)茶文化组织不断建立:随着茶文化事业的不断发展,茶文化社团组织(包括茶文化民间社团、学术团体等)不断涌现。它有利于茶文化朝着健康的方向发展,有利于加快茶文化事业的建设。如1980年,台湾成立了“陆羽茶艺中心”;1982年,第一个以弘扬茶文化为宗旨的杭州“茶人之家”成立;1990年,“中华茶人联谊会”成立;1993年,经民政部批准,同意成立“中国国际茶文化研究会”,这是弘扬宣传与研究交流中国茶文化的全国性民间团体。

如今,包括1964年成立的中国茶叶学会在内,全国性的茶及茶文化社团组织至少有6个,它们分别是中国茶叶学会、中华茶人联谊会、中国国际茶文化研究会、中国茶叶流通协会、中国食品土畜产进出口商会茶叶分会、海峡两岸茶业交流协会等。在它们的影响下,全国大多数省、直辖市、自治区和特的别行政区,都相继成立了茶文化社团组织。

6、名优茶有创新和提升

据1999年统计,全国有历史传统名优茶、当代创新名优茶1017种。经过20余年发展,预计全国有名优茶2000种左右。目前全国名优茶产量已达到茶叶总产量的40%以上,名优茶总产值要占到茶叶总产值的70%左右。今后,随着人民生活水平的提高,对文化生活需求的提升,全国名优茶将成为中国茶产业的“半壁江山”,日益受到生产者的关注,消费者的关心。

7、茶产业链获得延伸

茶叶不仅可以饮,而且可以吃、可以用,还可以玩,这为拉长茶的产业链提供了前提条件。所以,如何使一二三产连同,就成了拉动茶经济的助推器。自进入21世纪以来,特别在下列两个方面,表现尤为突出。

(1)茶文化景观成为旅游新亮点:改革开放以来,随着中国经济的持续发展,人民生活的普遍提高,茶文化事业进入繁荣时期,茶文化旅游也就成了人民追求的新靓点,成为人们生态休闲文化的重要内容,使茶文化旅游逐渐形成为一种新的产业。福建的武夷山、广东的雁南飞、重庆的茶山竹海、福建安溪的茶叶大观园、浙江长兴的大唐贡茶院和杭州的梅家坞茶文化生态休闲村、贵州湄潭的美丽茶乡、云南临沧的茶文化风情园等,它们都是在利用当地茶文化资源,再与旅游相结合成为发展当地经济的一种新举措,成为一种拉动当地经济新亮点。

(2)茶叶深加工备受关注:千百年来,对茶的利用一直滞留在传统意义上,没有突破茶作为一种饮料的范畴。近30年来,我国茶叶的用途已经从其冲泡饮用的单一方式扩展到人们生活的多个方面,茶叶的功能成分已经被分离,并已转化成高科技产品。目前,单就已恢复和创新的茶菜肴品种就超过200种以上。茶罐装饮料已步入成熟期,其间差不多前后只化了20年时间。据2000-2018年的18年间,每年增速几乎都在两位数以上,品类几乎囊括所有茶类。此外,还有各种保健茶、多味茶、新型茶饮料亦有相继开发,进入市场。

发表评论