汉字是目前世界上唯一传承至今的古老文字,为传播和传承华夏文明作出了特别重要的贡献。在汉字产生至今的漫漫历史长河中,其笔画、字体也在不断演变,并由此产生了不同意境和气韵的汉字书法作品为世人所景仰和膜拜。

汉字的起源

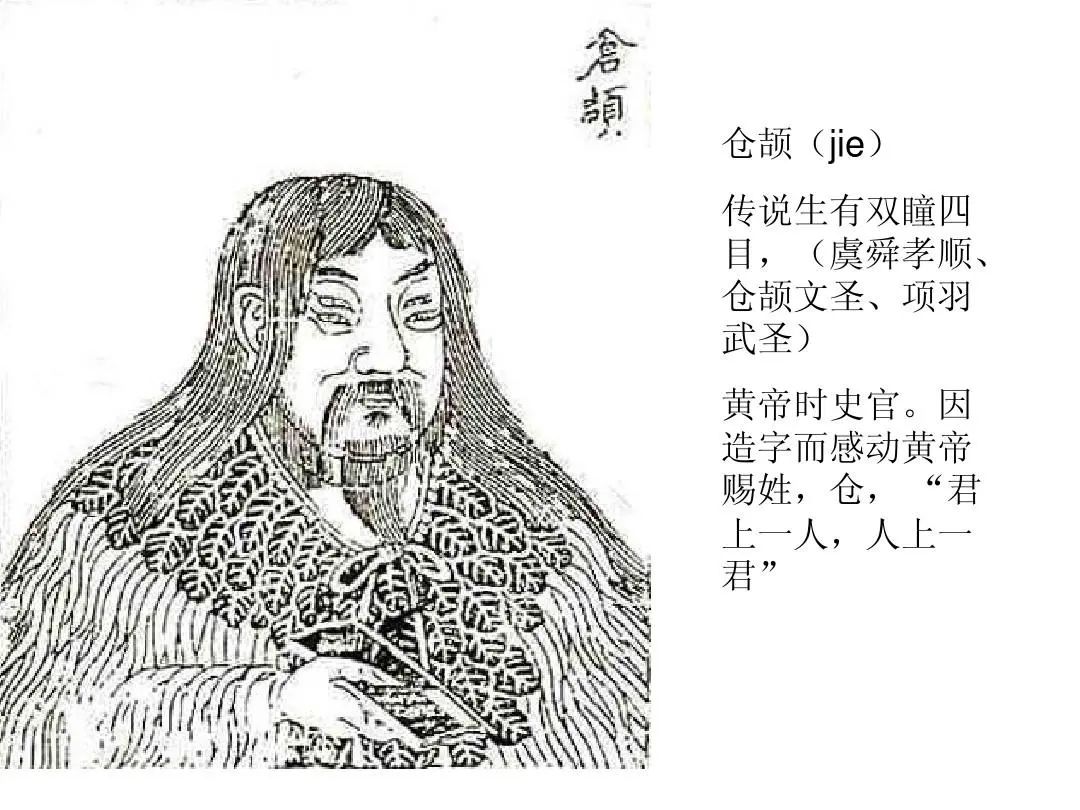

仓颉

河图洛书

关于汉字的起源,学界说法不一,但其中比较有影响力的说法有:

结绳说

在文字产生之前,人们靠在绳子上打结以记事,《周易正义》引《虞郑九家义》:“古者无文字,其有约誓之事,事大大结其绳,事小小结其绳。结之多少,随物众寡;各执以相考,亦足以相治也。”

八卦说

学界关于八卦起源说的意见并不统一,有摹象说、星象说、数说和杨雄的“亥”为物之源说等多种说法。

苍颉造字说

汉·许慎《说文解字序》:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。”

刻契说

《周易·系辞》郑玄注:“书之于木,刻其侧为契,各持其一,后以相符合。”刻契是继结绳记事后又一种实物记事法,多用于契约,一式两份,各执一份。

刻划说

郭沫若先生认为:“刻划系统是结绳、契木的演进,为数不多,这一系统应该在图形系统之前”。

图画说

该说法中就包含了著名的“河图洛书说”。《周易·系辞上》:“河出图,洛出书,圣人则之。”

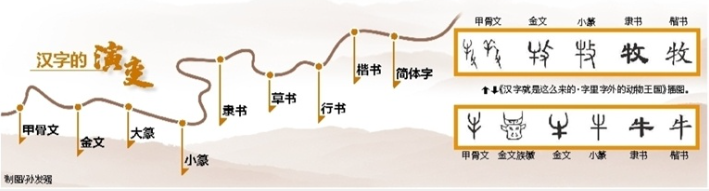

汉字的演变

甲骨文

殷商后期的甲骨文被普遍认为是汉字的第一种形式,其象形程度高且一字多体,笔画不定。

金文

金文是指刻于青铜器上的文字,也叫钟鼎文,盛行于西周。与甲骨文相比,金文更加形象,生动逼真、浑厚自然。

大篆

大篆,相传为周宣王时的史官籀所创改的新字体,目的是简化汉字,便于书写。

小篆

秦始皇统一六国后实行“书同文,车同轨”等政策,命丞相李斯负责在秦国原来通行的大篆基础上进一步简化汉字并取消其他六国的异体字,统一全国汉字形式。李斯修改后的字体就是小篆。

隶书

隶书又分秦隶(古隶)和汉隶(今隶),相传为秦末程邈化繁为简而作,改变了汉字的字形和笔画,使其更易于书写,成为古今汉字的分水岭,也为后来发展出来的楷书、草书、行书奠定了基础。

汉隶·《礼器碑》局部

楷书

楷书,字形方正,横平竖直,非常规范,可为楷模,故名“楷”。萌芽于汉朝,唐代达到鼎盛,我们耳熟能详的“柳体”“颜体”等都是楷书书法的代表。一千多年来,楷书一直是汉字的标准字,其后的宋体、黑体等都属于“楷书”。

颜体·《多宝塔感应碑》局部

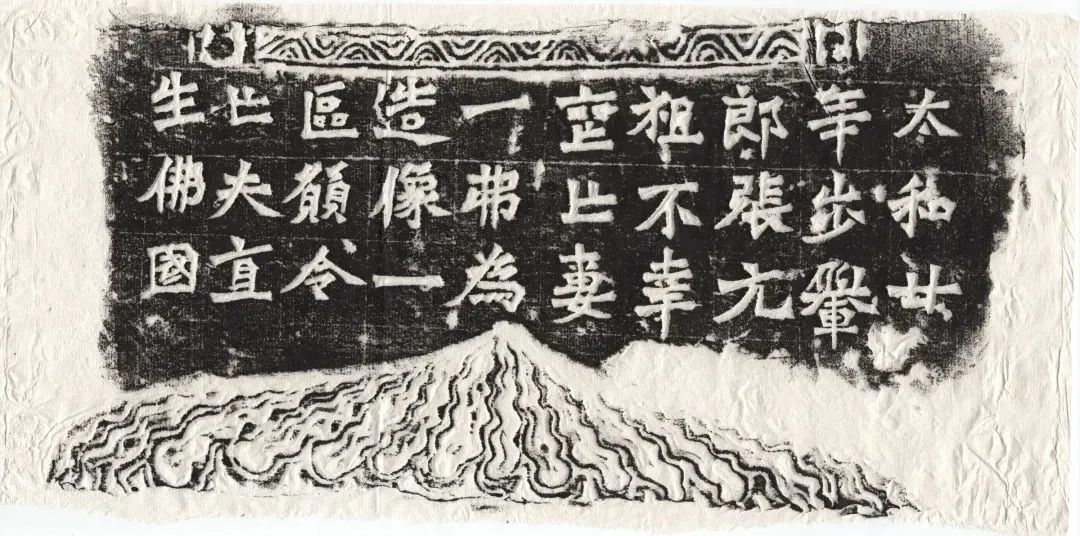

魏碑体

魏碑体是北魏孝文帝为了推动汉化改革而创立的一种介于汉隶和唐楷之间的字体。魏碑体中最出名的当属龙门石窟中的二十方造像题记,被称为《龙门二十品》,其字体端正大方,质朴厚重,刚健有力,峻荡奇伟,广受文人学者喜欢。

魏碑体·《龙门二十品》其一

草书

草书起始于汉代,早期可以称为“草率的隶书”即为了赶时间而草草写下的汉字,后来随着时间的发展逐渐成为一门新的书法艺术风格。

怀素·《自叙帖》

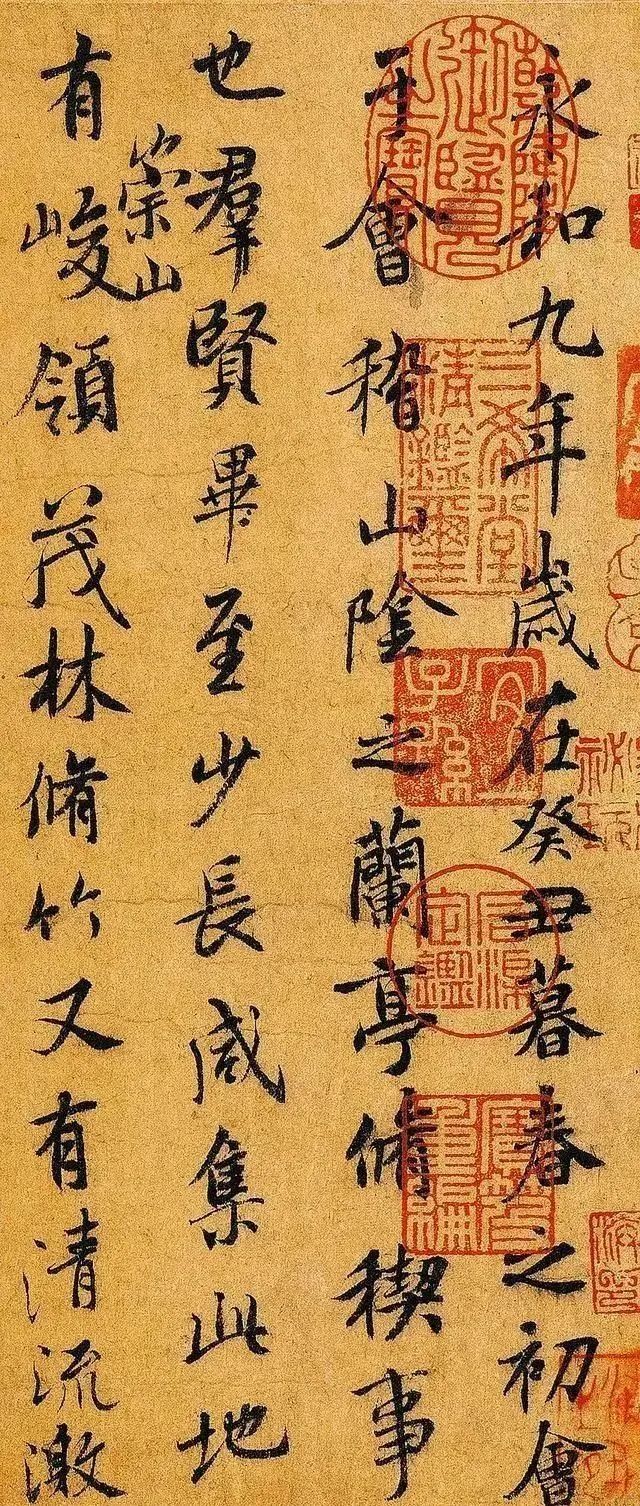

行书

行书是介于楷书和草书之间的一种字体,既弥补了楷书写字慢的缺点又补足了草书难辨认的缺点,成为广受大家喜爱的字体之一。行书书法的代表人物有王羲之、王献之父子。

王羲之·《兰亭集序》

近现代汉字简化运动

1935年,国民政府曾试图进行汉字简化运动,但以失败告终。1956年,为了迅速改变新中国文化落后面貌,大力普及文化知识,推动新中国经济社会建设,国务院通过了《汉字简化方案》,简化并规范了许多常用字,同时将汉字书写习惯由竖排改为横排,在很大程度上方便了文化教育的推广和普及,提高了社会文化水平。

看完汉字的起源与发展史,我们不禁为这世界上唯一传承至今的古老文字而骄傲和自豪,尤其是作为古今文字分水岭的汉隶和传承一千多年仍然被人广泛使用的楷书更是其中的佼佼者,值得我们认真鉴赏、学习、临摹。为了满足大家的学习鉴赏需求,我们在龙岗文博展览馆《拓传华夏——石刻艺术拓片展》中展出了汉隶、魏碑以及唐楷的碑文拓片近30幅,其中还有颜真卿书丹的《多宝塔感应碑》拓片以及柳公权书丹的《玄秘塔碑》拓片,以方便大家近距离欣赏书法大家作品。

本展览将于12月11日结束,其中不但有精美书法拓片还有史前岩画拓片以及汉画像石(砖)等拓片共同展出,内容丰富多彩,无论学生还是成年人都可以在其中学到许多历史文化知识,大家一定不能错过!

发表评论