本文刊于《招生考试之友》2016年第22期

四步十一招全面突破历史材料解析题

——高考历史材料解析题的解题思路

陈 胜

随着新课改和高考改革的不断深入,高考越来越注重对考生能力的考查。而材料解析题,能很好地体现出“课程标准”和“考试说明”中,对考生“获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、推理和论证”等能力的考查。所以,材料解析题备受高考命题人的青睐。每年全国各地的高考和省市模拟试题中,该类型题目都占有相当大的比重。如三套全国卷的材料解析题部分,分值均为52 分。如果说选择题常有变数,学生得分总有起伏。那么,作为分值过半的材料解析题,却有一些相对稳定的“万变不离其宗”,有一些共性的解题思路可供研究和突破。

然而,就中学历史教学现状和复习备考的实际来看,由于阅读、分析、应变、总结等方面能力欠缺的限制,大多数考生都对材料解析题或多或少都存在一定的“畏难”心理。考生常常有感于无从下手,或“下笔千言,离题万里”。从命题角度来看,纵观近几年历史高考试题的难度,已大大超过了公认的指标。难度是衡量试题难易程度的统计指标,通常情况下,难度=平均分∕满分值,系数越低难度越高。我们依据考试中心公开出版的历年《高考试题分析》、代表性省份公布的《高考试题分析》,大量的数据表明:近几年的历史高考试题, 难度系数始终不低,多数在 0.4 上下。

以河南省为例,近几年高考历史学科的平均分始终很难突破 40 分大关。“压轴题”25分的第 40题,难度系数约在 0.3-0.34 之间,属于难题。第41 题的小论文难度甚至达到了0.23 !作为选做题的第45-48 题,答题情况也非常不能令人满意。为此,笔者在长期的毕业班教学实践和大量教学研究的基础上,逐渐总结出了一套相对行之有效的解题思路,以求“四两拨千斤”“以不变应万变”。希望能对学生思维能力的提升和做题水平的提高有所帮助,亦供方家批评指正。

一、四步

一般说来,材料解析题在审题和构思作答时,可遵循以下四个步骤:

1. 从问题出发

要在规定的时间内,最大限度地明白出题人的意图,就要求我们“又好又快”地审题。我们要的不是由材料到问题、从头至尾的通读,而是逆向的从问题出发,有目的、精准的读取。审清题干的限定(如时间、地点等),问题的侧重点,是否需要“结合所学知识”,乃至分值等。这样,有目的、有选择、有重点地精读材料,必然可以收事半功倍之效。

2. 找有效信息

在准确审题的基础上,最关键的一步就是在材料中寻求解题所需的关键信息。基本是一段材料只找其中关键的一两句,一句材料只找其中的一两个关键词即可。而这样的关键信息,常常蕴藏在题头(如“教育改革是明治维新和戊戌变法的重要内容之一,对中日两国的近代化进程具有重要影响。阅读下列材料……”),有总结性的段首和段尾,包含材料作者、历史年份、材料主题等信息的材料出处,图表类题目中表格的名称、漫画类题目中漫画的文字等。因具体题目不同,不一而足。关键的标点符号,又常见于表明并列的句号、分号,以及省略了与题目无关信息的省略号!尤其是省略号前后,多数蕴含有解题相关的信息,绝对不容忽视。

3. 结合所学知识

找到有效信息,常常就拿到了这道题目的绝大部分分数。但要得高分,求答案的尽善尽美,还必须结合所知识。这样做的目的是,对材料蕴含信息进行补充、延伸和挖掘,再结合材料的历史背景对其作出判断。这样可以较为全面地了解材料的背景、前因后果,也可以恰如其分地掌握材料的内涵与延伸,进而对自己的答案进行完善和优化。例如,伟人在特定时期说的话不见得都正确,而传统上认为来自“对立阵营”的人的观点可能也有合理性等。

4. 归纳总结观点

有了清晰的结题思路,找到了作答所需的关键信息,形成答案时还务求简洁。在答题时间、答题卷空间都很有限的情况下,概括性强的答案常常会高人一筹。“有理不在声高”,有理也不在话多,不见得答案长的得分就高。漂亮的答案绝不啰嗦,而一定是条理清晰、语言简洁而规范。话虽不多但总结性很强,句句答在点子上,仅此而已。

二、十一招

具体组织答案时,有以下十一记“妙招”可供参考,以增强答题的规范度和思维的严密度。

1. 几问分几段

很多时候一问里面可能包含好几个问题,并且不一定有问号。如果漏答了,必然失分。因此,比较好的方法就是对答案进行分段,一个主题词相关的作一段。

2. 要有主题词

规范的作答,必须要有主题词(或称关键词),因为主题词往往也是参考答案设置得分点的关键词。主题词常常是一个问题的宾语,例如“原因”“影响”“作用”“措施”“目的”“实质”“认识”“启示”等。尤其是类似于“异同点”这样的说法,其实是两个主题词的缩略,“相同点”“不同点”分别是什么!

3. 序号化

作答时面对好几个答题要点,最简单、明确的梳理方式就是序号化处理。有了序号,就相当于给了阅卷人以明确的引导信号。但要注意:一是序号间的层级,一般用(1)(2)(3)等表示第一级,用②③等表示第二级即可,不必再列第三级。二是序号不是越多越好,大多数情况下一个主题词下用到四五个序号就足够了。三是注意行文时,不要把两个要点合并到一个序号下,否则会使阅卷人误以为你少答了一条。反之,将一个要点拆分为两个,一般倒没有什么影响。

4. 先问先答

作答时还要注意,答案的次序务必和题干设问的顺序一一对应,绝不可随意变更。也就是说,题干问的是“背景和影响是什么”,作答时就要“背景”在前,“影响”在后。

这一招还隐含着一层意思,就是“先问先答,后问后答,不问不答”。对于没有设问的内容,切莫自作多情显摆学问。因为,说的对了没有分,说的有知识性错误却可能会扣分,并且会浪费宝贵的答题时间和空间!

5. 详略取决于分值

一个主题词下,往往会有多个答题要点,每个要点大概答多长?这都取决于每一问后面的赋分。4 分一般两个要点,6 分、9 分一般三个要点,7 分则可能4 个要点……因此,在分值不大的情况下,盲目的展开答案是做无用功。反之,要是分值较高,你的答案三言两语显然也是不行的。

6. 多答一个要点

对于自己的答案没有十足的把握时,有可能的话答案还可以适当延伸一些,可以比所需要的点多答一个。因为,你写的不一定都正确。

7. 一个要点一句话

只要答在点子上,一个要点一般一句话即可,而没有必要答成一段话或两三行。高考的参考答案一般都是言简意赅,既简洁又准确。

8. 要点要全

答题要点贵在紧密结合题干和材料,要点齐全、多种角度。“宁开一条渠,不挖一口井”。也就是说,作答中涉及到的要点要全面一些,而不要把一个要点展开太多。因为,评卷中是按点给分的,而不是按你答案的长度。全面的、一分为二地看问题才是最关键,分解来看:例如评价中的进步性、局限性,影响中的对自身、对外界、对后世,横向的政治、经济、文化、民族、外交,横向的各个时期,原因中的主观、客观,比较类的相同点、不同点等等。

9. 能得分的要点放前面

如同“田忌赛马”一般,排列组合的变化经常也可以引起结果的质变。最有得分价值的 、含金量最高的话,一定要放在最前面,以便阅卷人在第一时间看到想要的得分点。切莫抓不住重点,不分轻重、本末倒置。本有几句可以得分的、精彩的话,却都放在了某个不易为人察觉的角落,最终造成不必要的失分而抱憾终身。

10. 分数都在材料里

这一招是“绝招”,是“必杀技”。尤其适用于,思路无法打开、无话可说时。合理地用上这招,至少保证得分在一半以上。按题目限定,有重点、有技巧地对材料所隐含的要点进行再加工、再梳理,再辅之以前9 招的规范化处理,你的答案必定是紧扣题意的不俗答案。只要符合题目要求,有必要的时候,亦可采用原文中的部分语句作答。这样既不会脱题,又保证了基本的得分。不过要是文言文材料,至少要对材料中的一些重点词句进行意译方可。

近几年高考的材料题都比较长,让广大考生头疼不已。但是,换个角度来想:材料越长隐藏的信息就越多,可供发掘的得分点也就更多,其实是件好事哩。

11. 不要轻易下结论

偶尔遇到“是否同意,为什么”一类问法时,一旦拿不准,不妨先不轻易表态、下结论,而只是展开理由阐释。因为,亮明观点常常只占很少量的分值,但一旦立场错误,后面的理由阐释阅卷人必然不会再看了。当然,分明是显而易见的问题,亮明观点就是必须的了,也就不必绕这个弯子了。

三、小试牛刀

我们试以典型例题——2016 高考全国卷 1 文综历史部分第 40 题为例,来做一分析和验证:

40.阅读材料,完成下列要求。(25 分)

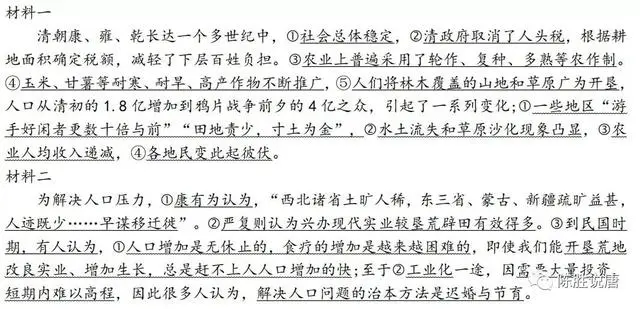

材料一

清朝康、雍、乾长达一个多世纪中,社会总体稳定,清政府取消了人头税,根据耕地面积确定税额,减轻了下层百姓负担。农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦,人口从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众,引起了一系列变化;一些地区“游手好闲者更数十倍与前”“田地责少,寸土为金”,水土流失和草原沙化现象凸显,农业人均收入递减,各地民变此起彼伏。

材料二

为解决人口压力,康有为认为,“西北诸省土旷人稀,东三省、蒙古、新疆疏旷益甚,人迹既少……早谋移迁徙”。严复则认为兴办现代实业较垦荒辟田有效得多。到民国时期, 有人认为,人口增加是无休止的,食疗的增加是越来越困难的,即使我们能开垦荒地改良实业、增加生长,总是赶不上人人口增加的快;至于工业化一途,因需要大量投资,短期内难以高程,因此很多人认为,解决人口问题的治本方法是迟婚与节育。

(1) 根据材料一并结合所学知识,说明清中期人口膨胀的原因及其影响。(12 分)

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括近代学者缓解人口压力等等主张,并加以简要评价。(13 分)

【解析】

四步:

1. 从问题出发:

第一问需要结合所学知识,时间限制为清中期即材料中的“康雍乾时期”,主题词为“原因”、“影响”;分值 12 分,“原因”较复杂 8 分,“影响”需分正反两方面共 4 分。第二问主题词为“主张”和“评价”;13 分,“主张”简单 6 分,“评价”正反两反面、三种观点分别进行7 分。

2. 找有效信息:

这是一道严谨的试题,材料蕴含的信息丰富而全面。第一问,我们给和“原因”有关的语句下画上横线,给和“影响”有关的语句画上波浪线,再加上作答时必须的序号,绝大部分分数即可拿到。第二问,我们给“主张”有关的语句下画上横线,给和“评价”有关的语句画上波浪线,也加上序号,也就八九不离十了。

3. 结合所学知识:

只要结合了所学知识,再对答案做一补充和完善,相信我们的作答也就和“参考答案” 相差无几了。第一问,需要结合清代人口增长的相关知识,对材料信息做深入梳理。第二问,需要结合对缓解人口压力措施的认识和理解,再辅之以国家现行“全面二孩”政策的背景和原因,从正反两方面分析几位学者的主张,继续完善答案即可。

4. 归纳总结观点:

最终形成答案时,只要我们按问题顺序,简洁而准确地梳理语言,一份几近完美的答案就这样在笔下产生了。

综合运用上述四步十一招后,解题思路变得清晰而明了,作答过程显得有章可循,答案也科学而规范。即便是像这样的高考文综历史压轴题,得一个令人满意的分数也变得不在话下了。

【参考答案】

(1) 社会稳定;政府取消人头税,进行赋税改革;农业生产技术进步;高产农作物的推广;土地 的开垦。人口增长有利于推动社会经济的发展和土地开发,有利于增加政府的赋税收入。但人口的爆炸式增长也造成资源紧张,环境破坏,水土流失和草原荒漠化等问题,并引发社会矛盾,激起民变,造成社会不稳定。

(2) 近代学者提出缓解人口压力的主张主要有向人口较少的地区进行迁移;兴办实业,发展经济;实行晚婚晚育等。他们的主张在一定程度上都能够缓解人口压力的问题,人口迁移只是暂时缓解,不能够从根本上解决人口压力;兴办实业能够有效解决人口问题,但投资大,见效慢;晚婚晚育在一定程度上也能够缓解人口压力问题,但长久来看也会造成劳动力减少、老龄化程度提高等新的社会问题。

总之,有了科学的解题思路,再加上合理的训练、熟练的应用,相信这些解题思路和“招数”将对考生更加深刻地认识和突破材料解析题,发挥一些积极的作用。

发表评论