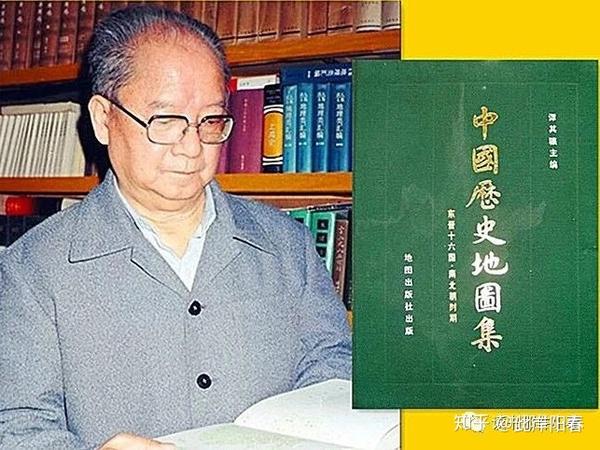

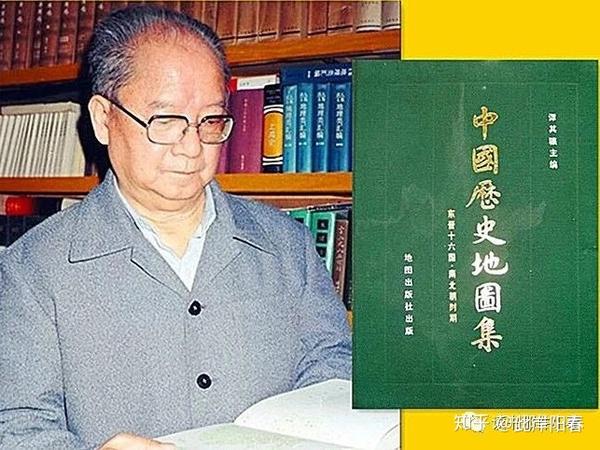

提起谭其骧,相信懂一点历史的人都会知道其何许人也。中国历史地理学的开拓者和奠基人之一,当然了,更为人们所熟知的是他主编的《中国历史地图集》,填补了中国古代历史政区地图的空白。而谭老作为现代著名历史学者,贡献远远不止这些。

(余心中满含对谭老的尊敬和敬仰,但为行文之便,以下小文中对谭老只好称全名,并非是对先贤不敬,为求避免引起不必要的误会,特在此说明。)

第一次听到谭其骧的名字的时候还是在高中。至今仍记忆犹新,那是高二的一堂历史课,历史老师声音颇为激动,神情肃穆地告诉我们,中国历史地理学的园地有三个地方,一为复旦大学历史地理研究中心,创建者是谭其骧;二是北京大学历史地理研究中心,创建者是侯仁之;三即陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院,创建者是史念海。求学至今,关于历史老师我记忆深刻的只有两位,一位是刚升初一的历史老师,他引发我对历史产生浓厚的学习兴趣;另一位就是高二年级时的老师。那一堂课他讲了很多,讲了自己对三位历史地理学大师的敬仰和钦佩,也讲了他自己的求学经历。他说,如果中国现代历史地理学没有这三位开拓者,中国的历史地理学则不知何时才能从封建时代的沿革地理中脱离出来,更不会有今日之辉煌。

后来听同学说,他在我们毕业后不久,就考上了陕西师大历史地理专业的研究生,很为先生高兴,同时也为师长能坚持努力实现理想而心生敬佩。

后来逐渐年长,读书渐多,慢慢明白,能从无到有,能从传统研究中开辟出一条与众不同的路是何其艰难,心中对这三位大师更是敬仰备至。最近有幸读到复旦大学教授、著名学者葛剑雄为纪念自己的恩师而写的传记《悠悠长水:谭其骧传》,加之从各处搜索所得材料,写成一文,缅怀先贤,同时也谨以告诫自己,求学之路何其漫漫,当不忘初心,踽踽前行。

出生及家世

谭其骧,浙江嘉兴人。清宣统三年正月二十六日(1911年2月25日)出生于奉天(今辽宁沈阳市)皇姑屯火车站,家中排行第四,按谭氏排行取名其骧,取“虎步龙骧”之意,字季龙,又因出生在奉天,号奉甫。父亲谭新润,时任皇姑屯火车站站长。

在谭其骧出生第二年,父亲谭新润因突发脑血栓而无法工作,只好携眷南归。在谭其骧晚年,也是突发脑血栓而至半身不遂,最终在病痛和繁重的工作双重压力下病逝。恐是家族遗传病,这不能不说是遗憾。

关于嘉兴谭氏,潘光旦先生曾在《明清两代嘉兴的望族》中如此论述:谭氏系出春秋谭子,以国为氏。南宋高宗时,河南谭诠仕督两浙盐运,宦居绍兴。传至谭定,于明代景泰年间避居嘉兴胥山,始为嘉兴谭氏。但据谭氏族谱记载:嘉兴的谭氏先人是明初从湖南迁至浙江山阴县(今浙江绍兴市),约在明弘治、正德年间,谭仲斌又率族迁至嘉兴,是为嘉兴谭氏始祖。

图为嘉兴谭氏宗祠

嘉兴谭氏自其第六世起分为:谭可贤,谭可教两大支。

谭可教这一支到谭光熙一代时,经商有成,谭氏家族一时间成为嘉兴望族。等传到谭其骧祖父谭日森,谭家再次衰落。虽家族衰落,谭日森好赌且又讲究排场,但对子女的教育,谭日森却极是开明,曾与儿子谭新润一起留学日本。留学日本的经历,让谭新润能同时接受新旧思想洗涤,兼通文理。出生在这样的家族里,即使家道中落,谭其骧也能耳濡目染父辈教诲,受益匪浅,加之谭新润曾任奉天皇姑屯火车站站长,这一系列的因素都在无形之中影响了谭其骧,是他对历史地理产生了浓厚的兴趣。这对他以后选择从事历史地理研究是起了很大作用的。

负笈求学

谭其骧五岁时,因家中子女众多,海盐的姑母仅有一女,家族便将他送至姑母家寄养。他的启蒙便是在海盐姑母家(冯氏)的蒙馆。三年后,本想过继给冯氏,遭家族内族人反对而放弃。返回嘉兴后,谭其骧就读谭氏宗族小学,于高小毕业后考入由嘉兴基督教会所办的秀州中学。但就读秀州中学的第二年,他却退学,当时年纪还不足15岁。此时的谭其骧做出如此看似轻率的举动,明显是受了当时社会风潮的影响。因为就在他退学不久之前,距离嘉兴不远的上海发生了震惊中外的“五卅惨案”(1925年5月30日),这引起各地的反帝运动高潮。身处秀州中学的谭其骧身先士卒,发动同学进行抗议和抵制。

退学之后的谭其骧曾读过两所大学。一所是由共产党人创办的上海大学,就读于社会学系,但上大在1927年“四一二”政变之后被蒋介石封闭。二是暨南大学,先就读于中文系,后转至历史社会学系。对于这次转系选择,谭其骧如此解释:“其骧十五以前浑浑噩噩,十六十七献身革命,十八而志于学,从今而后,矢志不移。”正是这次转系,造就了一位杰出的现代中国历史地理学大师。在暨大求学期间对他有重要影响的老师有两位:程憬和潘光旦。程教中国古代史,他所讲授的疑古派观点,让谭其骧深受启发并对顾颉刚心生敬仰。潘所讲主要是优生理念和种族问题,这都指引着求知若渴的谭其骧逐渐走上学术道路,谭的毕业论文即是《中国移民史要》。

此图为谭其骧暨大毕业论文《中国移民史要》

图为暨南大学毕业留照(中间为谭其骧)

自1930年暨大毕业之后,谭其骧经程憬推荐,入北平燕京大学研究生院继续深造。进入燕京大学的谭其骧可谓是如鱼得水,虎入山林。在燕大他遇见了瞻仰已久的顾颉刚,当时顾颉刚成名已久,凭借《古史辨》一书一跃成为史学界的核心人物。但对这位刚刚步入史学领域的学生,顾却并没有任何轻视,而是以君子交,诚恳热情。1931年新学期顾氏开《尚书》研究一课。顾颉刚认为《尚书·尧典》的成书年代应在西汉武帝之后,一条主要的证据就是《尧典》中所说的虞舜时“肇十有二州”,先秦典籍中称述上古州制只有九州,并没有十二州之说,至武帝时设置十三刺史部,其中十二是以州为名,始有十二州之说。谭其骧读了顾氏《尚书研究讲义》后,将《汉书·地理志》认真翻阅一遍后,认为十三刺史部并不是西汉时的制度,而是东汉才有的制度。在与顾颉刚提及后,顾很是高兴学生能有不同看法,鼓励谭其骧将自己想法写成书面文字。谭其骧又查了《汉书》、《后汉书》、《晋书》等书,将自己意见写成一封信。收到谭氏来信,顾颉刚当天就写了一封长信,信中首先是肯定了谭的努力,然后与之详细讨论十二州的存疑问题。顾颉刚的回信大大激发了谭其骧研究此问题的兴趣,在重新找到相关问题的新材料后,他又写给顾氏写了回信,进一步辩论十二州相关问题,对顾的看法提出自己的意见。而对谭其骧如此积极辩论此问题,顾颉刚表示“佩甚”,同时对汉十三刺史部一一考定其具体名称和来源。这次对十三州问题的讨论虽到此结束,两人都对这个问题仍有不同的看法,但顾认为主要问题已经辨明,所以也就并未继续争论,对谭其骧指出自己观点的错误之处,顾虽心高气傲之人,但也虚心接受,并将与谭其骧讨论的四封信一起附在讲义后,发给全班学生以示鼓励。

这场师生之间的辩论对谭其骧影响终生,决定了他此后六十余年的治学方向,同时也塑造了他对待学术的态度——严谨,认真。

图为顾颉刚先生

在燕大读书期间谭其骧还有另外一位授业恩师,他就是邓之诚。邓虽为旧式文人,但博闻强识,谙熟历代典章制度和明清掌故。邓之诚对他所认可的学生,关怀备至,谆谆善诱,谭便是其中之一。邓之诚对谭其骧的才识极为赏识,经常邀请谭到他家交谈。在邓耳提面命之下,谭对魏晋南北朝、隋唐五代史有了更为深入的了解,对古代典章制度和历代掌故也颇有兴趣。

燕大期间谭其骧写过四篇重要的论文。

1、《湖南人由来考》。这是近代中国历史上第一篇研究省际区域移民历史过程的专题论文,也是第一篇成功使用抽样调查和计量方法来研究移民史的论文,开移民研究的首创之风。

2、《近代湖南人之蛮族血统》。此文进一步讨论近代湖南人的来源,以地方方志入手来研究血统问题,很有启发性。在谭其骧之后的学术生涯中,都可看到方志对研究起相当重要的作用。

3、《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》,永嘉之乱后移民规模增大,大量移民涌入南方,造成了政治和经济中心的南移,同时也带来文化的南移。这是中国历史上的一件大事。谭文对永嘉之乱后的人口南移的具体过程和结局给出了具体的结论,这对中国移民史研究、地名学研究和定量分析方面都具有开创意义,一经发表就引起学界重视。

4、《新莽职方考》。这是谭其骧研究沿革地理的第一篇力作,论及王莽当权后改制的历史真相。

发表评论