摘要:1960年代以前,闽西地方长期依靠水路进行交通运输,汀、韩水路对于沟通闽西和潮汕起到很大作用。自古至今,很多潮籍官员陆续进入闽西,一些流寓官员经过闽西。明清之后,地方志记载一批潮籍官员任职闽西,但是这批潮籍官员占全部闽西任职官员的比例仍然偏低。通过对民国以来在闽西任职的潮汕、梅州客家官员比较,发现闽西属于客家方言、文化区域,从而削减民国以来对潮籍官员的人员需求。

关键词:闽西;汀韩水路;潮籍官员

中图分类号:K291/297

本文所说的闽西,主要指今天龙岩市管辖区域,具体说来,包括长汀、连城、上杭、武平、永定、漳平和新罗,一共7个县级行政单位。永定和新罗现为县级区。在清代,上杭、连城、长汀、永定、武平属汀州府,而漳平和新罗属龙岩州。现在的闽西还包括三明市,其管辖的宁化、明溪、清流三县在清代也属于汀州府,在文中一并加以考察。本文所说的潮籍官员,一般指说潮汕话的官员,官员地理来源类似现在的潮汕三市。然而,明清时期潮州府范围较广,一些文献也会将来自丰顺、大埔的官员列入潮籍,鉴于丰顺、大埔是客家区域,这二县官员在本文中一般不作为潮籍官员看待。

一、潮籍官员进入闽西的路径

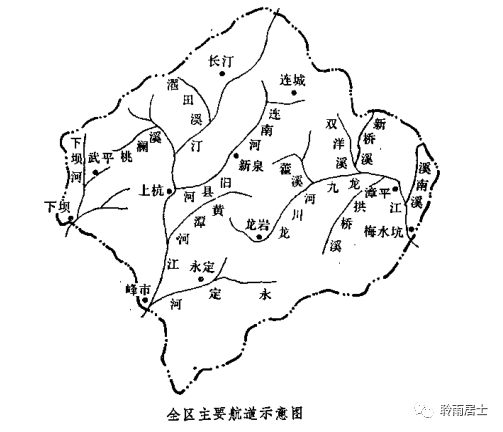

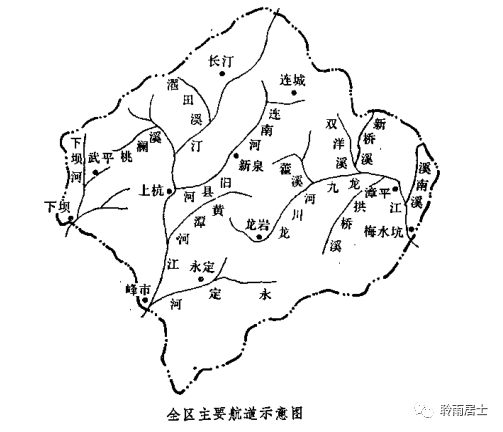

潮汕人进入闽西,在20世纪60年代以前,长期以水路为主,沿着汀江、韩江一线流动,潮汕官员也是如此。《闽大记》称汀州:“其水则郡东南有正溪,汇东西南北四溪水,历五百滩入于潮州,自潮入海。郡水东南流如丁字,合‘丁’与‘水’以名其郡。诸县水:宁化有六派,东至清流,大溪环抱县治,经渔沧潭,出九龙十九滩,趋沙县以入剑津。宁化小水与归化、连城水,俱入长汀,趋于江广,亦有出将乐至顺昌与沙溪合流入剑津。武平、上杭,或入于汀,或入于漳,不可悉叙。”以下是龙岩地区的河系情况:

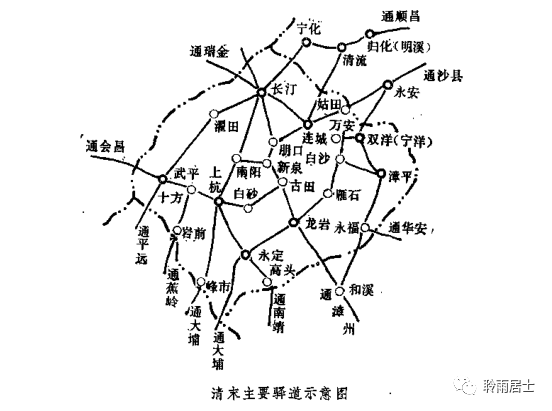

当然从前官员也有走古驿道的。但即使是古驿道,和汀、韩两江也十分密切。随着历代政区变动,驿道也相应普及。清末汀州府和龙岩州和潮州有关的驿道有3条:

汀州府南路:出长汀,经黄馆、河田、三洲、水口、回龙至上杭;从上杭东折经石灰岭、将军桥、白砂、丰年桥、吊钟岩、大池至龙岩;南折经安乡、庐丰至永定;西南折经洪山、峰市至广东大埔;西折经高梧、十方至武平。这几条路在长汀境内65公里,在上杭境内230公里,在龙岩境内32公里,在永定境内15公里,在武平境内25公里。汀州府原辖长汀、连城、上杭、武平、永定、宁化、清流、明溪(归化)8县。现除宁化、清流、明溪3县已划归三明市外,其余5县属龙岩市。

龙岩州南路:出龙岩,经马坑、三井、新祠、盂头、前林、夫人妈岭(林田岭)、和溪至漳州,这条路是1300年前由漳州郡开拓的,在龙岩境内40公里,从漳州分别北通福州和南通广东潮州。

龙岩州西南路:出龙岩,经西陂、牛厄岭、南阳、船巷、富岭、坎市、湖雷至永定。另从定西南折,经古镇、兰地,至广东大埔。这几条路在龙岩境内44公里。

龙岩州原兼辖漳平、宁洋2县,但宁洋县后来已经撤销。以上3条驿道,对于闽西和潮汕地方的联系来说,最重要的是第一条。

黄挺研究也指出,“明代,有内陆驿道与河流航道联结的两条商路经过潮州。一条是从广州途经潮州前往福建漳州的商路,全长1900公里,全途有25个水陆驿站码头。……另一条就是自江西赣州经福建汀州至潮州的商路,有水陆二程,贯穿三省近十个府县。”对于潮汕和闽西的交通来说,赣州经汀州至潮州的商路显然更加重要。以下是《清末主要驿道示意图》:

民国时期,有一条著名的红色交通线。1930年冬,“永定工农通讯社(又称地下交通站)在金砂古木督背头窠永昌楼成立。此前,毛泽东曾派卢肇西到上海与周恩来联系,建立地下交通线,回来后即着手建站。交通站上连丰稔、白沙、涂坊、汀州、瑞金;下接桃坑、多宝坑、大埔、汕头、香港、上海,是中央苏区和外界联系的主要交通线之一。它在粉碎敌人经济封锁,保持苏区与白区党的联系,传递书信文件,运送器材物资,护送中央领导同志等方面,起了重要作用。”

交通线路分陆路和水路两线。其中陆路又分2条:一条从香港或上海至汕头,经澄海、饶平、大埔、湖山进入永定后,沿交通线到瑞金;另一条从香港或上海到厦门后,经海澄、龙溪、南靖进入永定沿交通线至瑞金。但因区外的陆路沿途兵匪横行,不久就被切断。水路是从香港或上海乘船经汕头后,溯韩江到大埔的青溪起岸,再步行至永定后,沿交通线到瑞金。这条是中央苏区与上海中共中央联系的主要交通线,一直坚持到抗战前夕,从未受到敌人破坏。

以上几条联系汀、潮地区的重要线路,不管是水路、驿道,还是红色交通线,线路走向基本一致。这也说明一个事实,从前的汀、潮联系,水运起了巨大作用。在交通不便的古代,官员出行往往结合水路和陆路,船运、骑马、坐轿和步行都有。潮籍官员不管是从北方经闽西进入潮州,还是从潮州出发进入闽西,往往会借助水路进行。实际上,从前来往汀、潮两地的商人也是经常沿汀、韩水路流动的。

二、潮籍流寓官员经过闽西

在古代交通不发达的情况下,潮籍官员从潮州府出发或返乡,经常借助汀、韩水道或闽西驿道,因此闽西成为潮籍官员北上或南下需要经过的重要地域之一。民国丘复总纂《上杭县志》卷三十四《流寓传》,该传载明代流寓到上杭的有9人,其中翁万达、林大钦和唐伯元等3人是潮籍文人兼官员,可谓是潮汕地方家喻晓的人物。关于翁万达,该志如此记载:

翁万达,字仁夫,揭阳人,后割隶澄海。嘉靖五年进士,由郎中出守梧州,以平粤西、安南功,累擢宣大总督,进兵部尚书。二十八年十二月,丁父艰,回籍。明年,俺答入大同,诏起,复疏请终制,未达,而俺答犯都城,乃倍道行四十日,至则夺职,降兵部右侍郎。三十年二月,京察,自陈乞终制。帝疑其避事,斥为民。居永定山,斋十月,有武夷之游。尝作《汀郡守华山陈君平两滩碑》。

从以上记载看,翁万达到北京和回潮州,都是经过汀州地界,并且在当地居留一段时间,留下相应文字。民国《上杭县志》所载“流寓传”是有文字记载的,没有文字记载的流寓官员当然更多。

林大钦流寓到上杭的情况记载如下:

(林大钦)以母老乞归,道经杭邑,旧有句云“白水磜头,白屋白鸡啼白昼”,未有对者。大钦随地询名,去县十五里,得对曰“黄泥垄口,黄家黄犬吠黄昏”,人称其工丽。盖白水磜、黄泥垄二地悉杭辖地也。

永定高陂镇西陂村有“迎春牛”活动,据说和潮州状元林大钦有关,关于此事,笔者另有专文讨论,认为只是将“迎春牛”活动和林大钦相附会,但是“迎春牛”活动发展成为西陂地方一大民俗盛事。《西陂村简介》介绍“迎春牛”盛典:

“迎春”亦称“迎春牛”,当立春日在正月时(正月初一除外)便要举行隆重的迎春盛会,此活动起源也与状元林大钦有关。当年林大钦中状元后衣锦还乡,义父林贲山率乡亲出村东至羊角山排迎接,其时正是立春日,以后便演绎出“迎春”习俗。“迎春”活动规模大,礼仪隆重,内容丰富,投入人力、财务多。西陂“迎春”活动也是一项极为珍贵的非物质文物遗产。

关于唐伯元,民国《上杭县志》记载:

唐伯元,字仁卿,澄海人,万历二年进士,累迁户部郎中,受业永丰吕怀。践履笃实,深疾王守仁新学。及王守仁从祀文庙,上疏争之,明史列之儒林。以防新学之弊疏,凡六千言,辨义甚严,持论不激。以亲老请告,限满复出,有过蓝屋驿,追次白沙先生画,书《春晚诗》云:“古驿江头近钓矶,伤心春事故山违。杨朱正恐当年悮,伯玉宁知四九非。反命敢云恭父命,征衣忍见负莱衣。庭槐旧绿称觞处,留得清阴待我归。”蓝屋驿在县北八十里,旧有公馆,为往来孔道。诗见《答周济甫书》。

民国之前,潮籍流寓官员陆续进入闽西地方的。《上杭县志》的《流寓传》还将丘逢甲列入民国时期的“流寓官员”,“清廷弃台湾,啮指血为书,争之不得,乃倡立台湾民主国,以无援应,内渡,归潮,籍海阳。”说明丘逢甲可能入籍海阳(今潮安)。丘逢甲和上杭关系密切,然而,丘逢甲先祖是来自蕉岭(从前称“镇平”)的客家人,从闽西上杭丘姓分派,丘逢甲当视为移居台湾的客家人后代。

《上杭县志》所举的3位潮籍流寓官员是有留下诗文和记载而载入该志的,没有留下诗文和记载的潮籍流寓官员就更多了。上杭一县已经如此,经过闽西其他县区的潮籍流寓官员就更多了。

三、明清潮籍官员任职闽西各地

据《龙岩州志》卷之五《秩官志·历官》,元代以前,潮州人物在当时龙岩州当官者没有记载。明代时间确切在龙岩州(含龙岩、漳平和宁洋县)当官的龙岩县知县有余成(海阳人,正德四年任)、林桂森(海阳人,举人,正德十二年任)、蔡尚义(饶平人,举人,嘉靖四年任)、刘源涌(海阳人,嘉靖四十一年任);漳平县知县有陈世俊(揭阳人,举人,嘉靖九年任,廉介慈祥,省刑薄敛);龙岩县丞有陈守化(饶平人,岁贡);龙岩县典史有沈馨(饶平人,吏员);漳平县典史有吴世光(海阳人);龙岩县学教谕有谢琦(海阳人,举人,弘治间任)、余熙(饶平人,举人);漳平县学教谕有蔡雄元(揭阳人,举人,万历二年任);宁洋县学教谕有成大勋(揭阳人,岁贡);漳平县学训导有郑信(揭阳人,贡生,弘治间任)。以上说明在明代,有一批潮籍官员在龙岩州任职。上述担任明代龙岩县的潮籍人物虽有4人,但明代龙岩县知县达一共有60多人。

《龙岩州志》卷之五《秩官志•宦迹》提到明龙岩县知县有一位海阳人韦济:

韦济,字子舟,海阳人,举人。成化七年知龙岩。初开设守御千户所,济措置经营,举合程度。拓旧土城,砌以石。修学庙,迁社稷坛,改厉坛。建行署铺舍,立养济院。修龙津、虎渡二桥。时汀寇发,邻境皆受其害,龙岩赖济以全。升福州府同知。祀名宦。

《龙岩州志》卷之五《秩官志·宦迹》还提到明代龙岩县学教谕林济民:

林济民,字廷泰,海阳人。弱冠时母病笃,强命娶妇,入门而母卒,哀毁逾礼。及葬,庐于墓,服阕始合巹,乡邦称之。领成化丙午乡荐,授龙岩教谕。以身率人。升赣榆知县,有廉惠称。祀名宦。

让人纳闷的是,《龙岩州志》卷之五《秩官志》反而难以发现清代潮籍人员在龙岩州任职的记载,这可能和当时的任官制度有关。查《清龙岩直隶州知州名表》,发现有一位叫“郭绍唐”的,为广东揭阳人,出身不清,光绪五年(1879)代任龙岩直隶州知州,地位略低于知府。另有一位叫“戴培基”的,广东大埔人,出身不清,宣统二年(1910)任龙岩直隶州知州。《清龙岩直隶州知州名表》转引自民国九年铅印版《龙岩县志》。查《宁洋县志》,发现明万历二十一年(1593),有揭阳人成大勋任教谕,岁贡出身。这是明清宁洋县任职的唯一潮籍人物。宁洋建县于明朝隆庆元年(1567),至1956年撤销县治,前后历经390年。宁撤销后,其辖境分别由漳平、龙岩、永安领属。

查《宁化县志》,发现宁化知县张子龙,是广东海阳人,任职时间是嘉靖十四年(1535),出身举人。这是查到的明清宁化知县中唯一的潮籍人物。另查《连城县志》卷五《官师志》,发现明代连城知县有海阳人陆平、饶平人许尚静(举人),清代训导有揭阳人郑信,该志还载:“陈传,广东海阳人,举人,成化二十三年任本学教谕。学术广大,善于课士。甫三年,托疾去。”

又查《上杭县志》,发现明代有一位上杭知县谢浩,为广东海阳人,明正德九年(1514)在任。清代有一位上杭知县曾彭年,为潮州人,光绪二十九年(1903)在任。又查《永定县志》,发现明清时期潮籍永定知县情况如下:

表格1:明清时期永定历任知县名表中的潮州籍人

姓名

籍贯

任职时间

出身或功名

洪良弼

揭阳

清嘉庆二十年(1551)至三十四年(1555)

举人

吴殿邦

海阳

——

进士

朱梦魁

饶平

——

——

孙容光

揭阳

清乾隆十六年(1751)至十七年(1752)

举人

周之松

澄海

清光绪三十二年(1906)至三十三年(1907)

——

资料来源:永定县地方志编纂委员会编:《永定县志》,北京:中国科学技术出版社,1994年,第570—577页

然而,明清两代永定知县约有200人,故潮籍永定知县所占明清全部永定知县的人数比例不算高。另一本康熙增刻版《永定县志》卷六《秩官制》还载潮籍官员有:李一迪,嘉靖间任明典史,“广东海阳人,由吏”;明教谕陈希中,“广东揭阳人,由贡”;清教谕林在扆,“惠来人,由贡”;明兴化司巡检有饶平人陈奇龙;明太平司巡检有饶平人陈荣;明三层司巡检有饶平人陈隆。

另外,潮汕官员在闽西地方,有影响力者很难发现。检阅清乾隆《汀州府志》的卷之十二《名宦》,竟没能发现一位潮籍官员。《龙岩州志》的《名宦》潮籍官员只有韦济一人,上面已经叙述。《八闽通志》修订本卷之三十八《秩官》载一位名声较好的潮籍官员,“许利,海阳人。永乐初连城主簿。公平勤慎,佐政有方,决壅如流。去任之后,民犹思之。”不过,康熙增补版《永定县志》卷六《秩官制》的“名宦绩附”提及,“知县吴殿邦,有才名,能吏治。崇文教而申改学宫,课士类而创置书院。蠲免里役常规,厘剔吏胥夙弊。听讼无冤民,衡鉴多奇士。严君子小人之分,隆尊年尚德之风。勒碑建祠,至今颂祝不衰。未入《名宦》,故附纪于此。”

再查《明溪县志》卷八《职官志》,发现潮籍官员所任知县有:王恩,广东揭阳监生,嘉靖十年莅任;许岸,广东海阳举人,万历十四年莅任;萧廷玉,广东海阳举人,天启二年莅任,有传;许腾鹏,广东惠来进士,雍正十三年莅任;谭嵩鶶,广东丰顺人,乾隆十七年莅任;廖华,广东大埔人,光绪十三年莅任。发现该县有一位明代训导吕塑,为广东潮州岁贡,正德十二年莅任。丰顺和大埔在明清均为潮州府管辖。

综合明清两代情况,可得出结论,明清两代潮籍官员有断续进入闽西当官的,但入职潮籍官员人数有限,占全部在职闽西官员比例偏少,潮籍官员对闽西地方影响力有限,潮籍官员担任闽西知府、知州和知县一类重要职位的明显偏少。

四、民国之后潮籍官员在闽西

民国时期,闽西地区是典型的动荡之地。民初粤军进入闽西、国民革命、中央苏区革命和抗日战争均对闽西冲击严重,但也发现有少数潮汕官员在闽西的,如程道华,广东潮安人, 1925年由省委派任县知事。他也是民国时期上杭县的唯一潮籍知事(或县长)。

笔者一直有一个疑问,民国时期的闽西进出口货物高度依赖潮汕地区,如当时著名的红色地下交通线和潮汕地区关系十分密切,经潮汕地区进入苏区的中共高级干部在所不少。再从地理看,潮汕地区和闽西很近,汕头市中心离今天龙岩中心约300公里,并且潮汕地区是人口稠密之地,人口容易外流,按理潮汕人在闽西中央苏区应该担任干部者不少。但从各类公开的闽西中央苏区高级、中级干部名单来看,潮汕籍的很难发现。饶平县也列入中央苏区县之一,其实饶平县和中央苏区联系较紧密的是在饶平县北部客家地区,当时苏区有下属饶和埔诏(包括今天饶平、平和、大埔和诏安四个县的两省交界地带)县级政权,这是饶平县列入中央苏区县的重要依据,但饶平县北部客家地区只能视为中央苏区的边缘地带。

1949年后,潮汕人中没有出现一位中共中央政治局委员。这或许说明一个事实:潮汕人对于经商比较喜欢,而对政治、革命之类相对远离。潮汕人和政治的相对疏离,很好解释为何潮汕商帮长盛不衰。以“十大商帮”为代表的地域性商帮于19世纪初臻至鼎盛,并于鸦片战争之后相继衰落,但也有部分商帮经历次社会变革,在改革开放后重新活跃于当代中国社会,其中最具代表性的是潮汕商帮和莆田商帮。研究者认为,“地方宗族的发达程度对明清商帮的兴起具有显著正效应”,潮汕商帮和莆田商帮均出现在宗族文化十分发达的地区,但潮汕商帮在改革开放后的再次高度活跃按理和潮汕人相对远离政治有关,毕竟如果商帮过分依托政权力量,靠山失去后就会急剧失去原有地位,明清时期依托国家政权而显赫非常的晋商、徽商都遭遇到这样命运,以市场为导向的商帮如潮商更能获得长久发展。

查《龙岩地区志》的苏区范围中共地方组织领导人名表,有一位叫“方方”,任中共闽西南潮梅特委书记,任职时间是1938年3月至1941年1月。另有一位叫“罗明”,任中共福建省委员会代理书记,时间是1932年3月至1935年4月。方方(方恩琼)是普宁洪阳方氏,罗明是广东大埔客家人。罗明不能按潮汕人来看,方方倒是长期活跃于潮汕本土的潮籍中共党员。查《长汀县志》,发现方方曾任新汀县(即长汀县)委书记,时间在1931.12 ~1932.3,方方是十分特殊的潮汕籍革命干部任职中央苏区干部的个案。

中华人民共和国时期(笔者所查资料以1990年前为主),很难发现在闽西地方担任龙岩专署专员、副专员,龙岩地区行政公署专员、副专员,中共龙岩地委书记一类重要职位的潮汕籍中共干部,潮汕籍官员对于闽西政治影响微不足道。不过,有一位“刘大夫”,为广东潮州人,曾任福建省人大常务委员会龙岩地区联络组长,兼中共龙岩地委常委、统战部长。这是笔者查到的1949年后在龙岩地区担任最高级别职位的潮汕籍干部。

五、针对潮籍官员任职闽西的思考

本文并不打算对潮籍官员任职闽西作全面统计,然而,通过对府(州)、县(区)二级,抽查县数较多的多种不同版本地方志调查,可得出结论:

元代和元代之前,潮籍官员在闽西很难发现,当然不排除元代以及元代之前文献记载缺失的事实,但在元代和元代之前,闽西、潮地人口都极少,一方面闽西的官员数量少,另一方面潮州人口不多,潮籍官员在闽西任职者自然为数廖廖。

自明至清,潮籍官员断续在闽西当官,但这批潮籍官员占闽西全部官员的比例仍然偏低。以上杭县为例,明、清和民国各产生一位潮籍知县(或知事)。永定县虽有5位潮籍知县(或知事),但占全部知县(或知事)人数不到5%,这也说明,在主要依靠水路的时代,尽管汀、潮两地经济往来非常密切,潮籍官员对闽西影响力仍然相当有限。

民国之后,潮汕人在闽西的任职较少,离不开中央苏区的多年动荡局势,也和潮、客分属不同方言、文化区域有关。闽西地区主要是客家文化区域,而潮汕地区在语言、文化更接近闽南地区。以民国时期上杭为例,出现3位梅县籍知事(或县长),分别是:李天霖, 1920年粤军师部委派;温翀远,1932年粤军黄任寰师部委派;王维崧,1938年省委派。

再以1949年后上杭为例,没能发现一位潮汕籍上杭县长。但来自今天梅州市的客家人员产生多名上杭县长或副县长,以下表格可供参考:

表格2:上杭县人民政府县长、副县长(主任、副主任)名表中的大埔、兴宁人

姓名

籍贯

职务

任职时间

张奎

广东大埔

人民委员会县长

1964.5 ~1965.1

李秋华

广东大埔

人民委员会县长

1965.1 ~1968.10

卓禹轮

广东大埔

军管会副主任、人民民主政府副县长、人民政府副县长

1949.7 ~1951.6

詹潞

广东大埔

人民委员会副主任

1965.4 ~1968.10

詹潞

广东大埔

革命委员会副主任

1975.6 ~1980.9

陈锦威

广东兴宁

革命委员会副主任

1978.3 ~1980.9

陈锦威

广东兴宁

人民政府副县长

1980.9 ~1983.11

资料来源:上杭县地方志编纂委员会编:《上杭县志》,福州:福建人民出版社,1993年,第568—569页

为更好说明这个问题,笔者又以《永定县志》所载说明之。民国时期的历任永定县知事(或县长)中,来自梅县的有陈颖基、潘应屿、古云琼、饶子康和赖拔球,一共5人5任,但来自潮州籍的只有陈政一人,任职时间是1924年。又查1949 ~1987年永定县人民政府历任县长、副县长(含革委会主任、副主任)名表,没能发现一位潮汕人干部,但来自梅州籍的干部很多,有6人8任:

表格3:永定县人民政府历任县长、副县长(含革委会主任、副主任)名表中的大埔、兴宁人

(1949.9 ~1987.12)

职务

姓名

籍贯

任职时间

副县长

罗才

广东大埔

1949.9 ~1950.5

副县长

饶良新

广东大埔

1951.3 ~ 1952.5

县长

饶良新

广东大埔

1952.5 ~1955.4

副县长

刘怀河

广东大埔

1955.6 ~ 1957

副县长

李秋华

广东大埔

1961.12 ~1964

副县长

王兴

广东兴宁

1965.3 ~1965.9

副县长

丘琴

广东大埔

1981.2 ~1984.7

副县长

丘琴

广东大埔

1984.7 ~1987.12

资料来源:永定县地方志编纂委员会编:《永定县志》,北京:中国科学技术出版社,1994年,第593—595页

再查《长汀县志》的《建国后历届中共长汀县委正、副书记名表》,没能发现潮汕人的中共干部,然而出现两位梅州籍干部:饶良新,广东大埔人,曾任中共长汀县工作委员会书记、县委副书记;廖文英,广东梅县人,曾任副书记。

总之,虽然闽西和粤东长期经济联系密切,汀、韩水运使得两地人员、货物往来密切,但是自古至今,潮汕籍官员任职闽西的比例一直相当有限,进入民国后情况仍然如此。1949年后,在闽西任职的潮汕籍干部人数仍远远比不上在闽西任职的梅州客家干部人数。潮籍官员影响闽西的不足和汀、潮经济联系的紧密形成鲜明对比,潮籍官员任职闽西受到政治局势、军事斗争、选官制度和文化差异等因素影响。

——本文作者陈雪峰,中大史学硕士,潮汕历史文化研究中心特约研究员,广东省民间文艺家协会会员;张桂,潮州市潮安区政府工作人员。如需征引本文,请以纸质媒体为准。

发表评论