教/学/设/计/

改变世界的两次飞跃

- INSTRUCTIONAL DESIGN-

01

教学指导思想与理论依据

1. 情景教学法:是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的、生动具体的场景,引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教学内容,促进心智发展的教学方法。

2. 任务驱动法:任务驱动的教与学的方式,能为学生提供体验实践的情境和感悟问题的情境,围绕任务展开学习,以任务的完成结果检验和总结学习过程等,改变学生的学习状态,使学生主动建构探究、实践、思考、运用、解决高智慧的学习体系。

情境教学法与任务驱动法都是历史教学的重要教学方法,有利于打造富含趣味性的课堂,使抽象的历史知识具体化,重回历史现场,让学生更好地理解历史事件,进而获取历史的启迪,激发学生学习历史的兴趣与主动性,并有利于渗透历史学科的五大核心素养:时空观念、历史解释、史料实证、唯物史观、家国情怀。

02

教学背景分析

(一)课题及教学内容分析

《影响世界的工业革命》一课选自《中外历史纲要(下)》第10课,属于第五单元“工业革命与马克思主义的诞生”模块的内容。

1.教材地位:

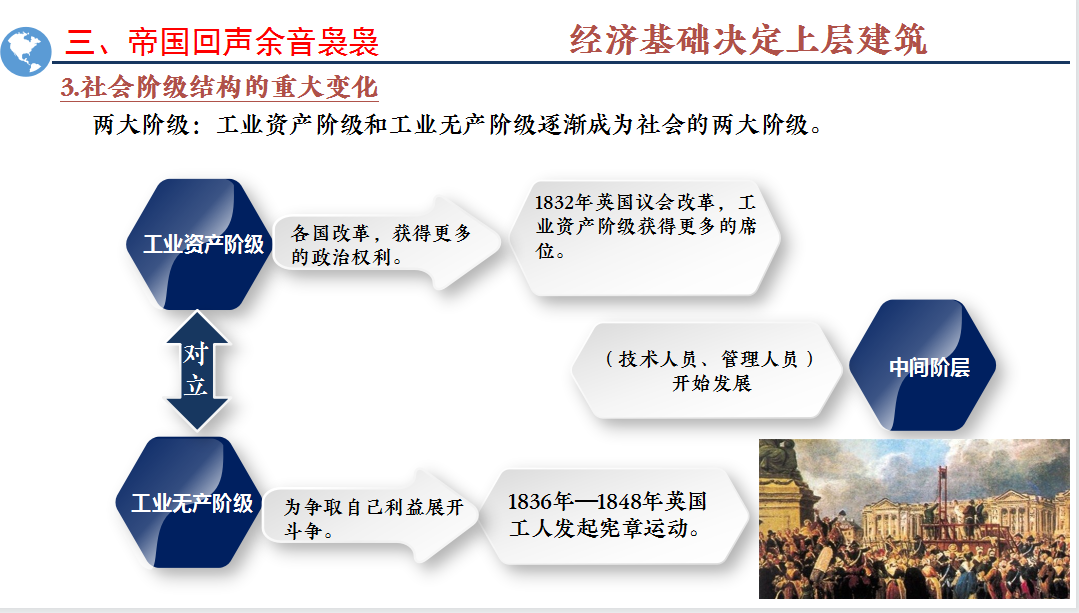

从本单元上看,工业革命促使工业资产阶级和工业无产阶级成为社会的两大阶级,工业革命后资本主义的进一步发展带来了一系列矛盾,资本主义制度的弊端进一步暴露,两大阶级的矛盾激化,为第11课《马克思主义的诞生与传播》奠定基础。因此,本课在本单元中较好地衔接下一课的内容。

从本教材上看,本课上承第三单元“走向整体的世界”和第四单元“资本主义制度的确立”,资本主义制度的确立是工业革命发生的政治条件;工业革命为资本主义国家向世界扩张提供了条件,加速了世界殖民体系的形成,因此,本课下启第六单元“世界殖民体系与亚非拉民族独立运动”。

总而言之,本课在世界近代史中起着承上启下的桥梁和纽带作用。

2.教材内容:

本课内容较多但较为统一,一共划分为三个子目:“工业革命的背景”、“工业革命的进程”和“工业革命的影响”,三个子目遵循历史发展的线索和时空观念,逻辑关系较强,内容结构清晰。

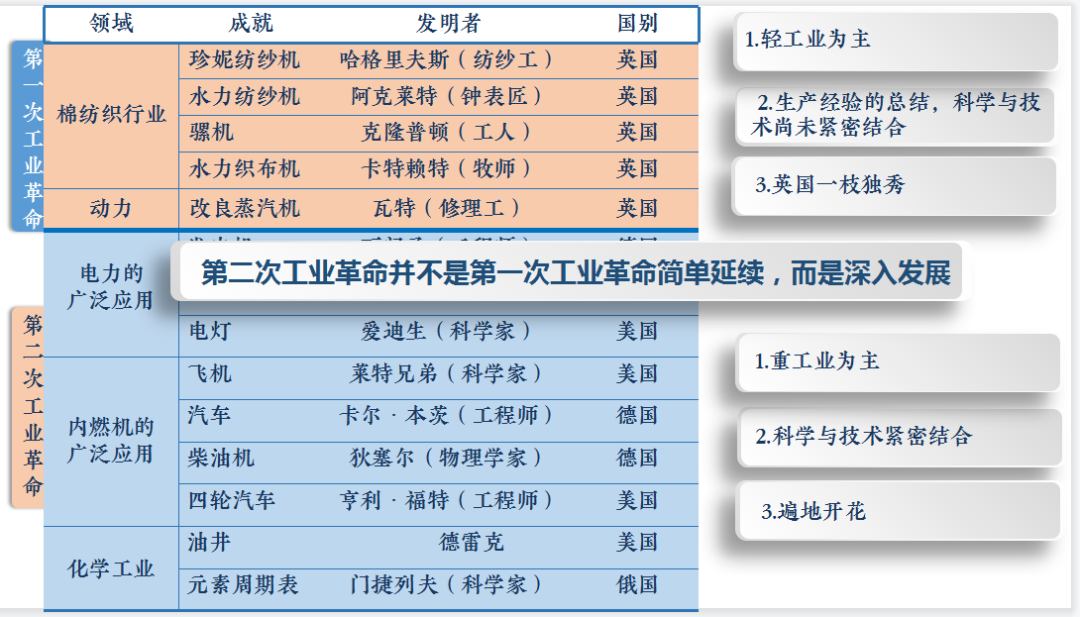

值得注意是,与以往版本教材不同的是,本课教材把两次工业革命视为工业革命发展的两个阶段,这两个阶段是一个持续发展、不断推进的整体。

第一子目“工业革命的背景”,主要从“政治、经济、文化”三个主要角度讲述了为何工业革命首先在英国发生。

第二子目“工业革命的进程”介绍了两次工业革命的经过以及主要成就,突出了两次工业革命的关系及特点。

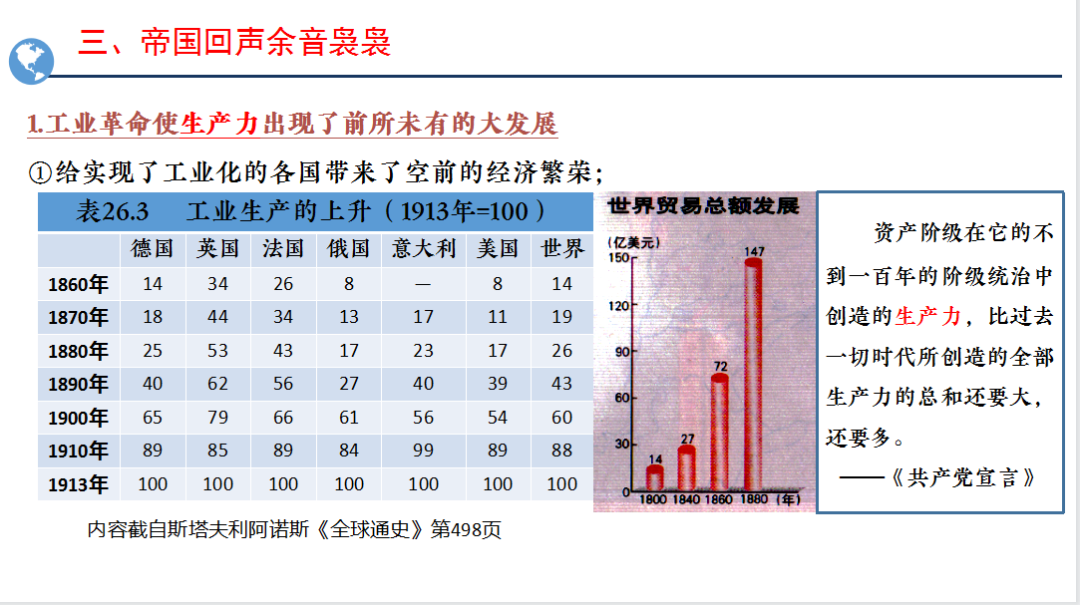

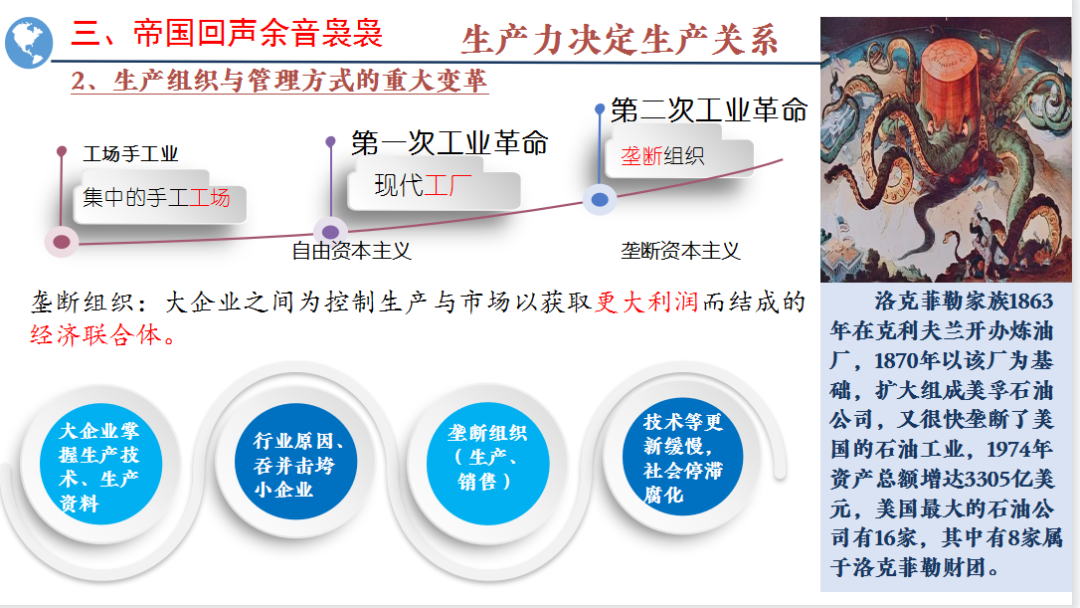

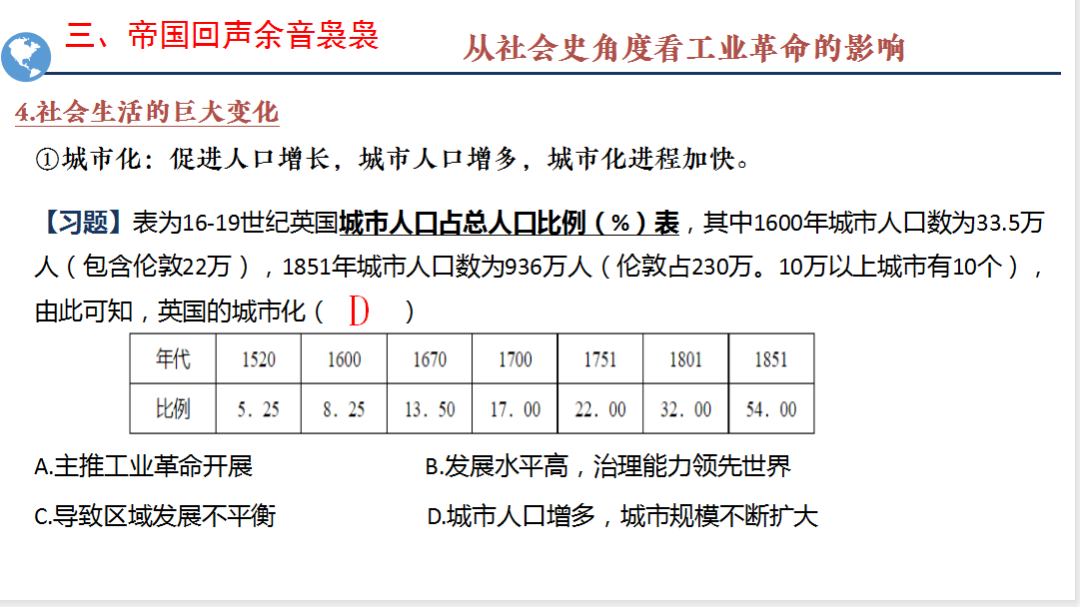

第三子目“工业革命的影响”概括性地从工业对生产力、生产组织和经营方式、社会结构、人们的生活方式和环境等方面的重大影响作了介绍,既有积极作用,也有消极影响,突出工业革命深刻地影响了世界历史的发展进程。

(二)学生情况分析

1.知识储备:

两次工业革命的基本史实在初中阶段已经基本落实,学生对工业革命的背景和历史意义已经具备初步认识,但主要是对生产关系与生产力、社会生活等方面的影响。总的来说,学生对学习本课有一定的知识储备。然而,学生对历史现象发生的原因分析的能力较为缺乏,尤其对于美国和英国在工业革命中关系和兴衰缺乏深入的思考,同时对工业革命影响的认识程度不够深入。

2.学习能力:

高一学生思维比较活跃,好奇心和求知欲较强,敢于自我表现,具有自主探究和合作学习的意识和能力,能够梳理教材的基本史实。然而,高一学生史料研读和历史解释的能力较为薄弱;感性认识较强、理性认识较弱,历史思维尚未成熟,对唯物史观的理解较为粗浅,难以运用唯物史观对工业革命的背景和影响作出较为科学合理的解释。

3.情感态度:

高一学生对工业革命的基本史实有所了解,但是对史实之间联系的认识较为不足,缺乏对世界历史的宏观认识,此外,学生对工业革命的意义及其影响理解较为表层,未能很好地结合历史与社会现实思考问题。

03

教学目标

课标要求:通过了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及人类社会生活的深远影响。。

时空观念:结合教材以及历史地图,以时间轴的形式展现两次工业革命的时间段以及发源国和在全世界的扩展。

史料实证:找到相关图片和史料论证英、美、法资产阶级革命的过程,了解资本主义在全球扩展的史实。

历史解释:工业革命、蒸汽时代、电气时代、手工工场、工厂制度 、垄断组织、自由资本主义和垄断资本主义

唯物史观:理解两次工业革命产生的原因和影响,体会生产力与生产关系的辩证关系。

家国情怀:从各项发明感受生产力的提对国家综合国力提升的重大意义,激发发明创造的兴趣。

04

教学重点和难点

(一)教学重点

工业革命对资本主义世界体系的形成及人类社会生活的深远影响

(二)教学难点

工业革命对资本主义世界体系的形成及人类社会生活的深远影响

05

教学资源和教学方法

(一)教学资源

历史图片 历史地图 文字材料 多媒体

(二)教学方法

讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合。

06

教学过程

一、导入新课(用时2min)

教师通过新闻事件引入新课:今年的2月10号,我国神舟15号飞船首次出舱任务顺利完成,这次出舱的时间长达七个小时,又创造了太空舱外活动的新纪录。提出问题:“请问同学们是如何看待新疆棉花事件的呢?为什么说这是对我国的污蔑呢?”学生情绪高涨,对产业链和工业革命的关系产生了浓厚的兴趣。

设计意图:通过时事导入,吸引学生的注意力,提升听课效果;通过点明宇航服与三次科技革命的关系,强调产业链的重要性引入本课主题,做好课程铺垫。新闻事件的导入有利于激发学生的爱国主义情感,增强对国家的认同感,渗透家国情怀的学科核心素养。

二、英国产业的兴衰(用时9min)

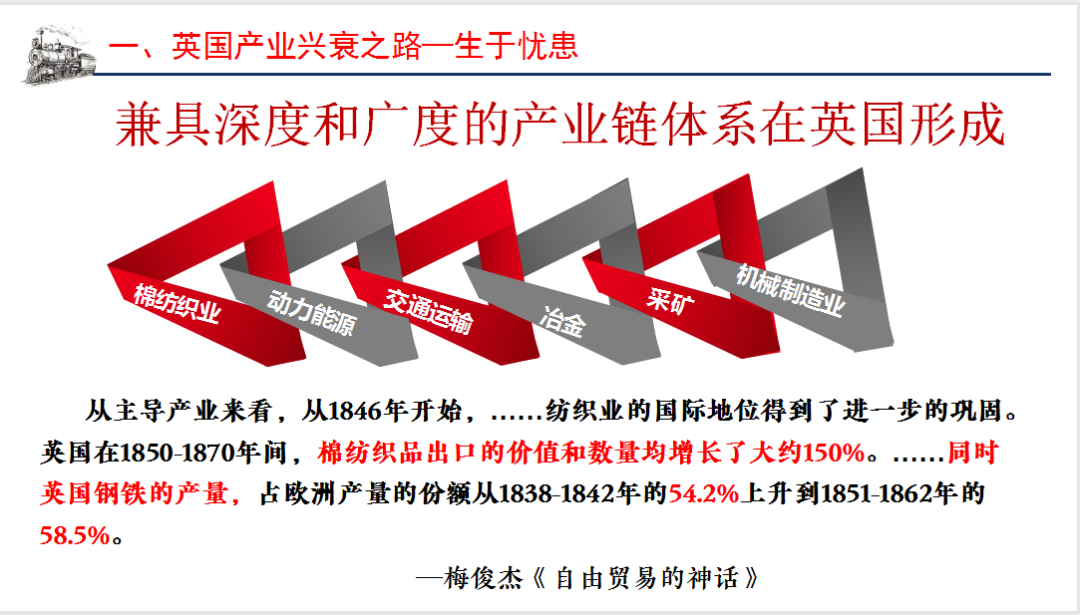

1.教师提出问题:“分组讨论,对发到手里的材料进行信息串联,总结英国的产业链体系是如何建立的?”

2.设置任务:请同学们阅读课本内容,尝试结合史料景,自主分析英国产业链形成的过程。需求是发明之母,从珍妮纺纱机的发明开始,一系列与之相关的新的机器,在市场不断扩张的需求刺激下被发明出来。他不仅仅在纺织行业形成了一条向上和向下完整的产业链体系,而且从纺织行业也拓展到了别的行业,形成了一系列不仅优势突出,而且结构完整的产业链体系。

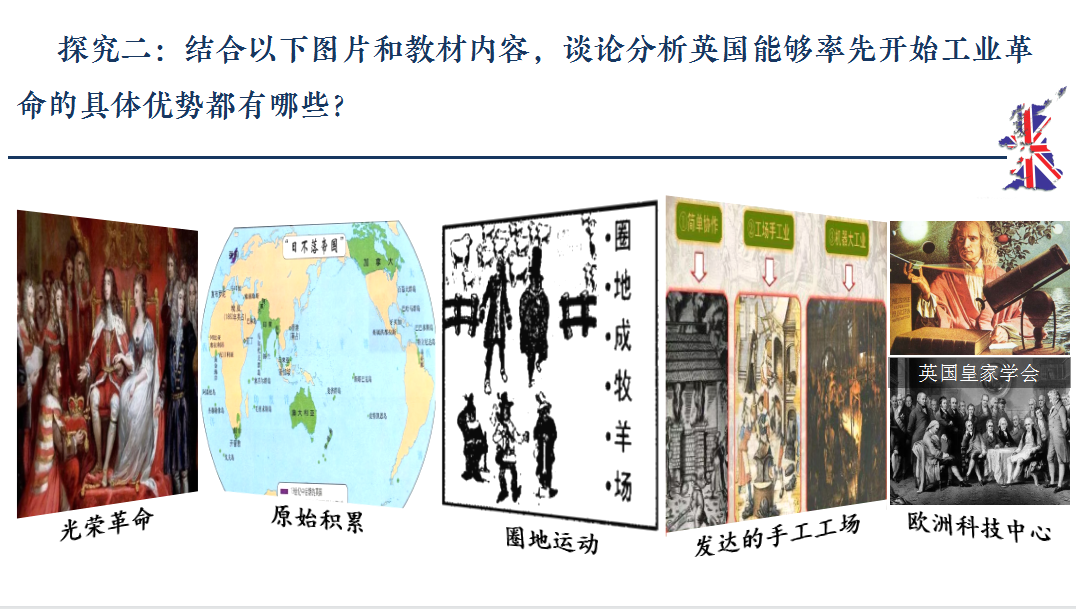

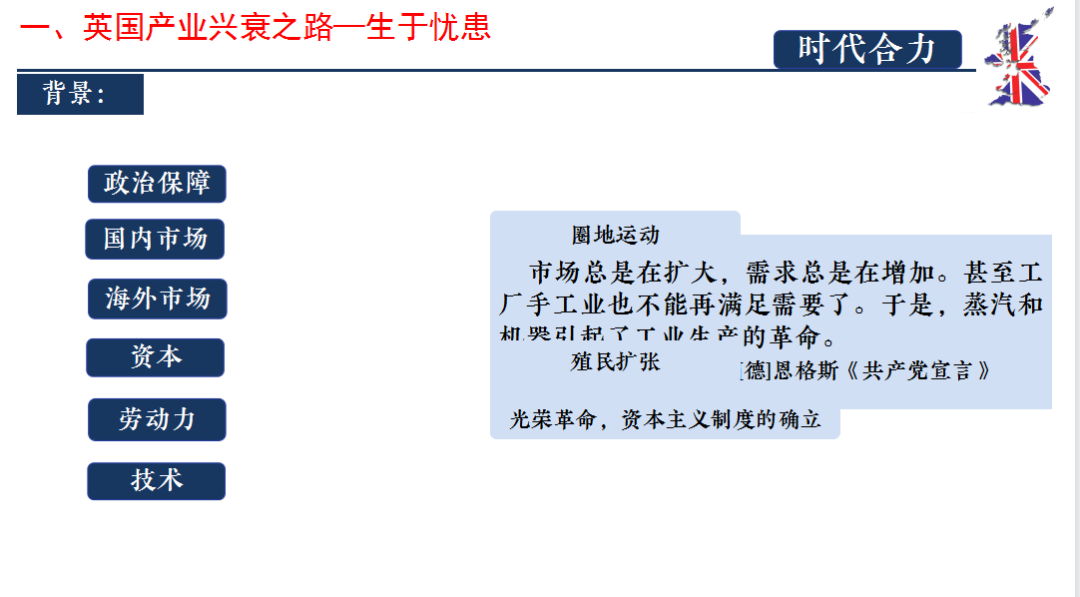

3.设置任务:请同学们阅读课本内容,提出问题:英国为什么是第一个开始工业革命的国家?

4.【教师总结】帮助学生归纳工业革命的背景。

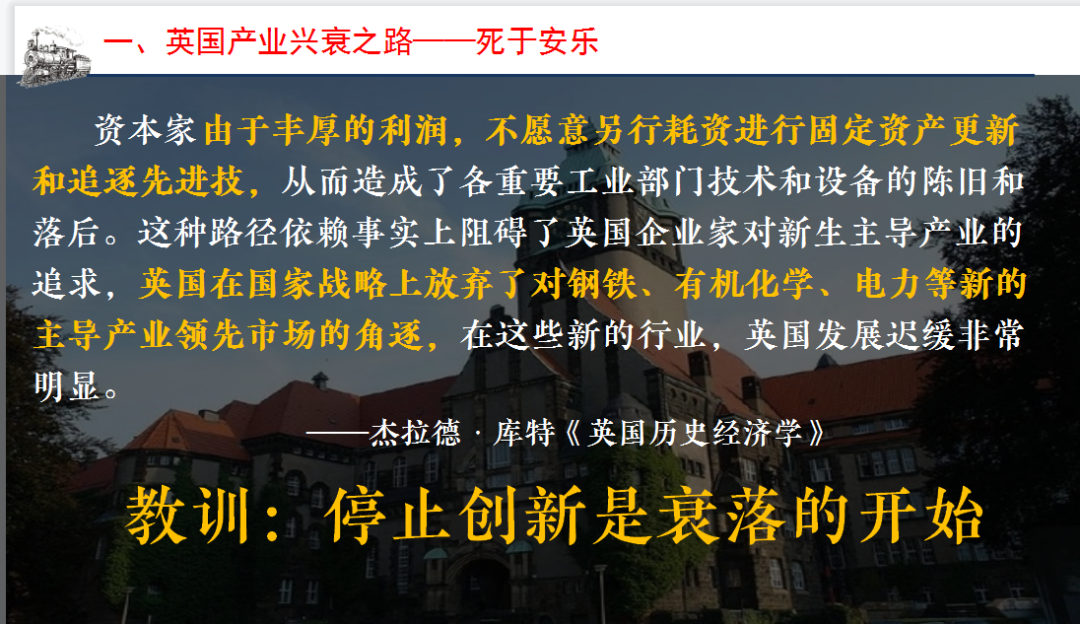

英国对此是什么表现呢?因为从殖民地市场就能获得丰厚的回报,所以无论是英国的企业家还是英国的政府都不愿意在新技术和新机器上面进行投入。英国对新生技术表现出来的漠视和短视让他们付出了惨重的代价。英国人用百年的产业兴衰历史告诉我们一个真理,一个国家一旦停止了创新,那么就意味着他失去了未来。

学生带着问题认真研读史料,提炼关键词,得出结论。并感慨一个帝国衰落的如此迅速,而创新才是一个国家发展的不竭动力。

设计意图:提供多则史料,提高学生史料阅读和分析的能力,渗透历史解释和唯物史观的核心素养,让学生从史料中理解生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系。通过任务驱动,提高学生的课堂参与度,激励学生回答问题,突破本课的第一个重点。通过补充史料,让学生直观判断英国的兴起和衰落的对比。

三、美国产业的升级(用时9min)

(一)美国对创新的投入

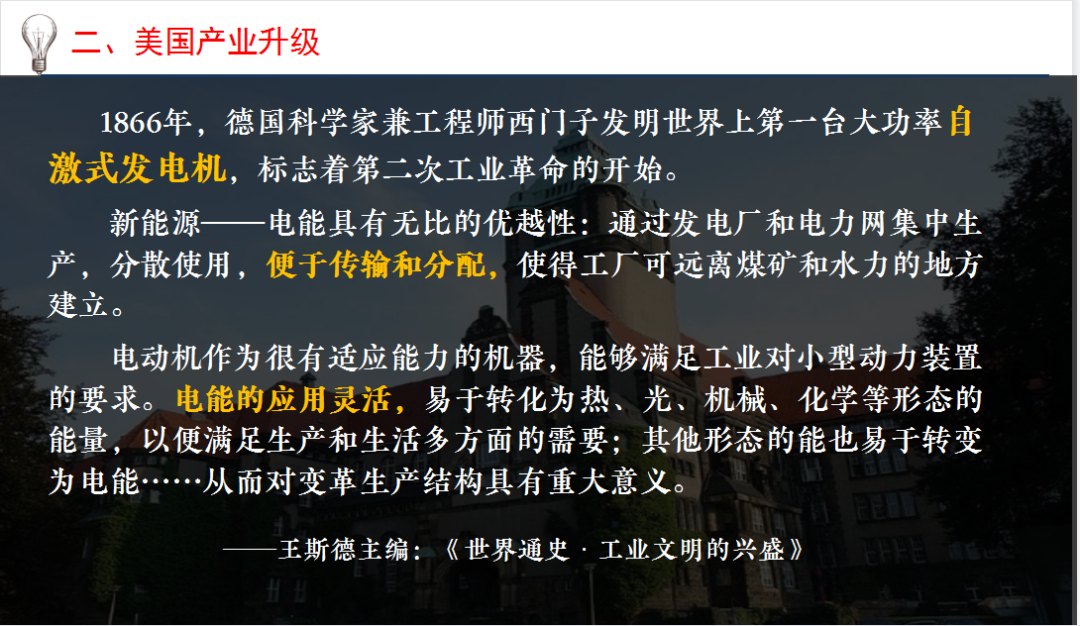

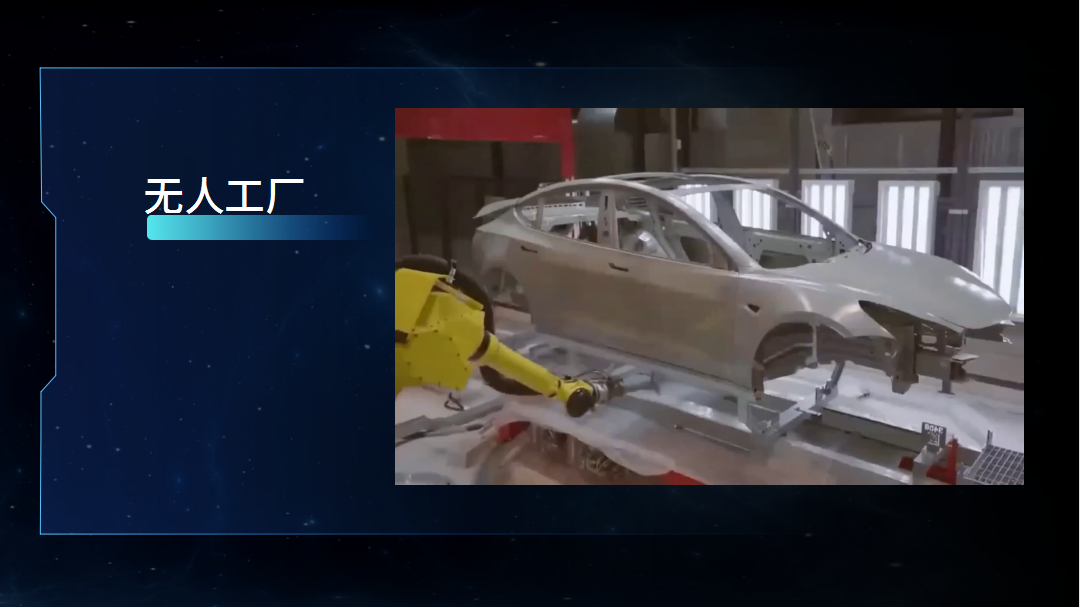

1.展示图片,分析工业革命中能源动力的缺陷,引导出未来产业发展的契机。

2.接着,引导分析美国和德国大学培养人才的巨大成就。

(二)美国优于德国的创新

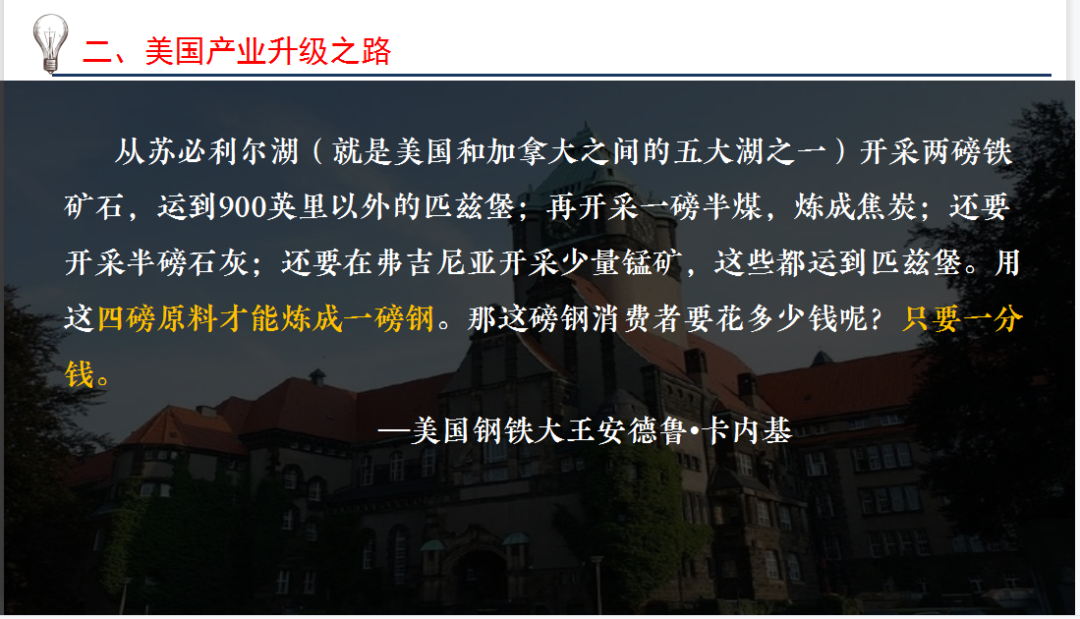

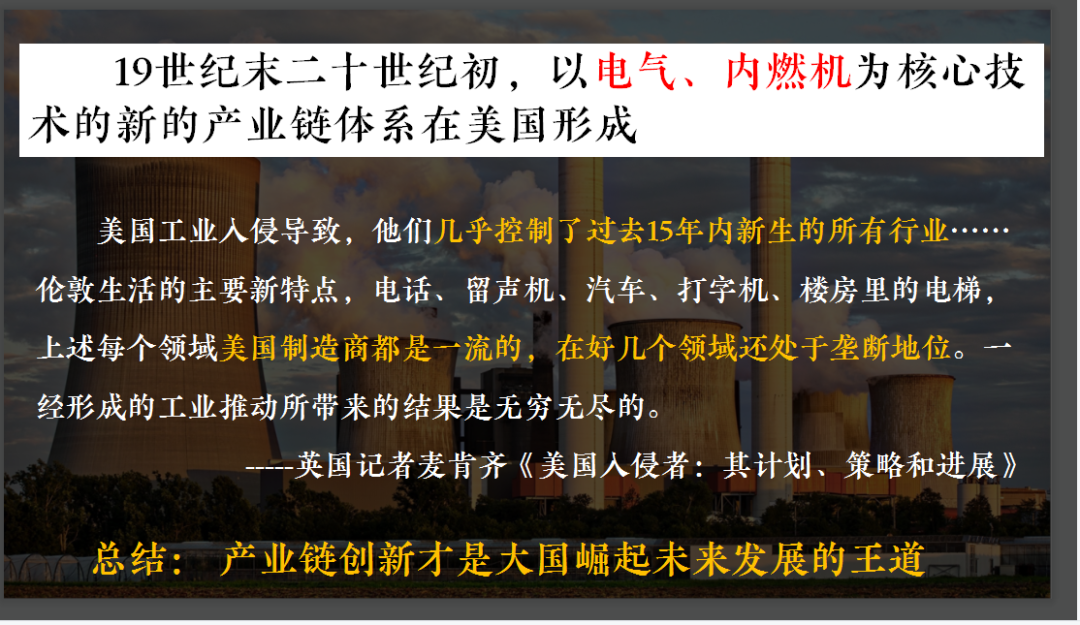

1.首先简单讲述工业革命深化的原因,指出美国不仅仅技术创新,还注重产业链的建设。这是美国比德国走得更远的原因。

2.引导学生阅读教材P59的“学思之窗”,结合下列表格,展开小组讨论,总结归纳工业革命的特点。

学生认真听讲,带着问题仔细阅读史料,归纳信息,得出结论,并分析出美国注重科技创新的同时还特别加强产业链的建设。

设计意图:通过任务驱动回归教材,运用表格梳理归纳工业革命的进程,清晰明了,便于学生理解与记忆。选用内容较为丰富的史料,结合教材内容,概括第二次工业革命的进程,帮助学生从时间和空间上了解第二次工业革命时期的成果,渗透时空观念的核心素养。通过任务驱动,归纳工业革命的进程,直观形象,对比鲜明,便于加深学生对美国崛起的必然性。尤其从英国总结美国崛起的史实时,对于创新决定国家命运这一结论的理解更加深刻。

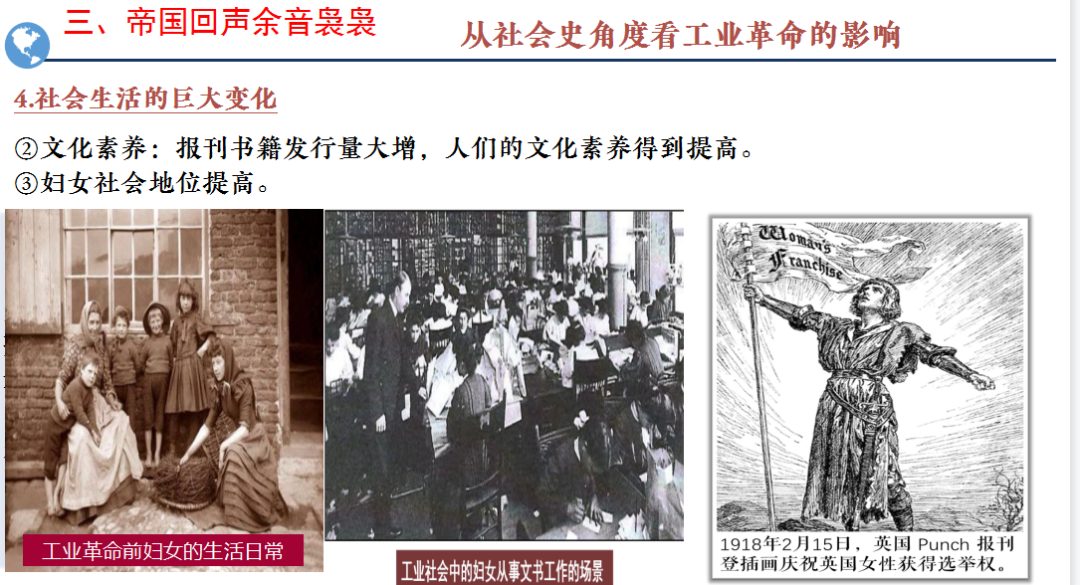

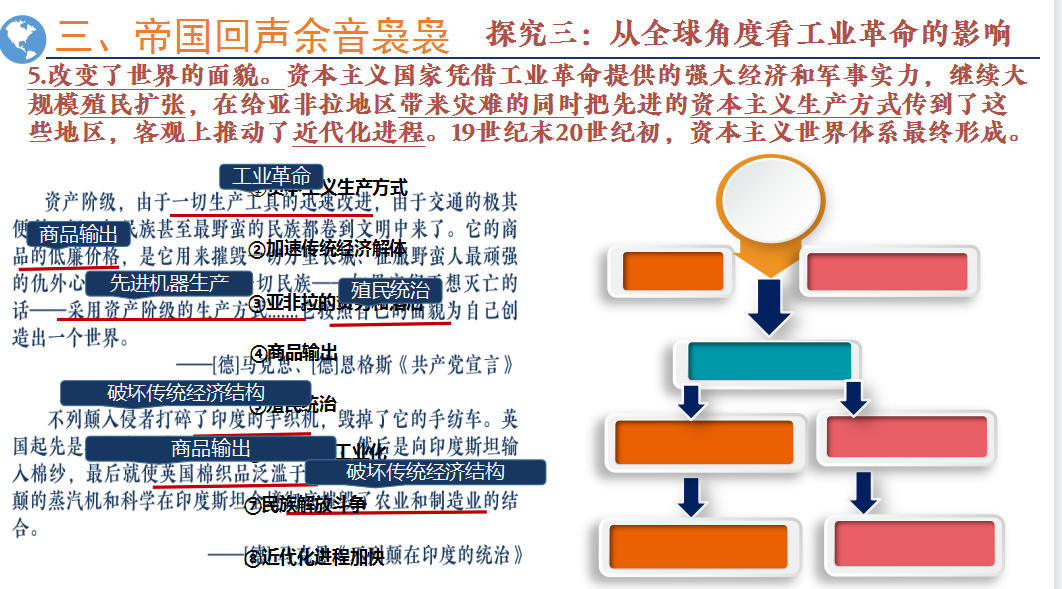

四、影响:两次飞跃改变世界(用时10min)

1.提出问题“工业革命开展后是如何改变世界的?”

2.展示大量相关史料与图片,让学生通过自主学习,思考工业革命的影响。

学生认真研读史料,自主思考,紧跟教师授课的思路,回答问题很热烈。并在引领下完成对材料的分析,然后自主对重要的信息进行归纳总结,概括出工业革命对于世界的深远影响。

【学生总结】归纳工业革命对资本主义世界体系的形成及人类社会生活的深远影响。

设计意图:图文结合,直观形象,提高学生阅读分析史料的能力;通过创设情境,提高学习积极性,在视觉冲击下对工业革命时期的童工生活有更深刻的体会。通过独立思考,提高课堂参与度,突破本课的难点。多元分析工业革命的影响,培养学生辩证思考的能力和批判性思维,同时渗透唯物史观和历史解释的核心素养。

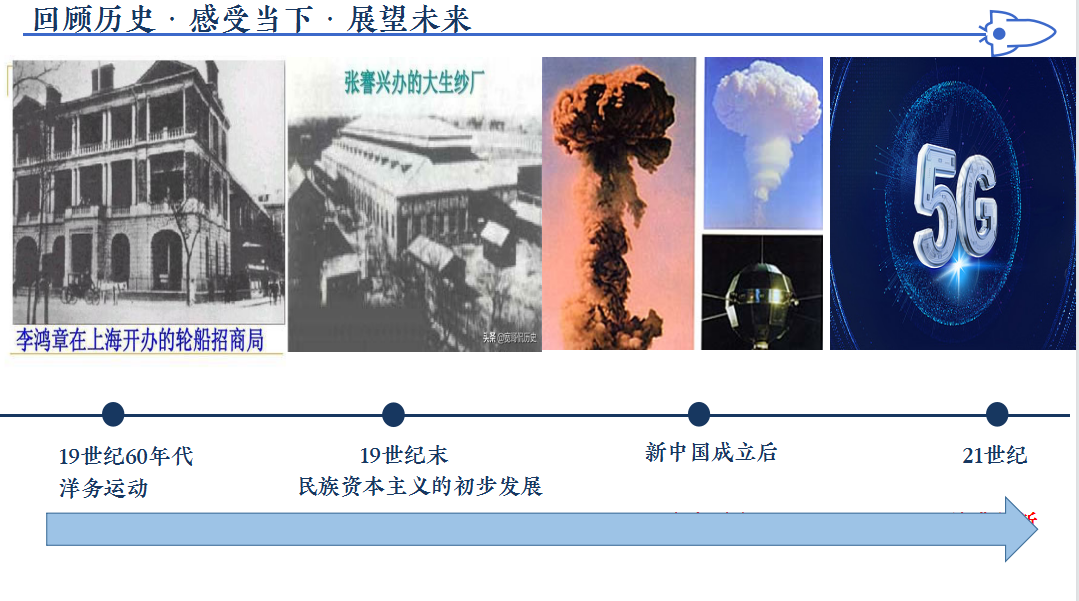

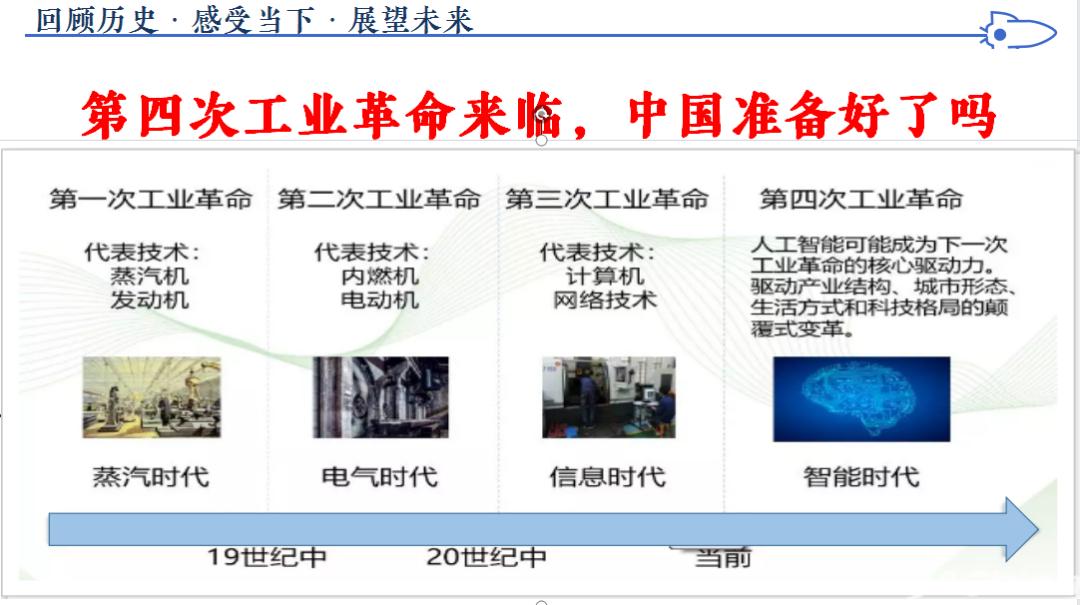

五、课堂小结(用时10min)

1.用历史回顾来思考中国的过去和未来的变化

2.引用光明日报的标题。向学生提出问题,在21世纪的今天,在第四次工业革命的时代背景下,中国准备好了吗?

学生们认真思考,以史为鉴。感慨科技的进步让生活发生了巨变,也对自己提出了新的更高的要求。思考自己的未来和命运。

设计意图:通过任务驱动鼓励学生将课本知识与现实联系起来,引导学生与历史对话,与当下对话;思考过去与现实,培养学生的发散性思维和家国情怀。

六、课后作业

作业:人工智能时代,想一想十年后,你会在哪里?你会在做什么?

设计意图:引导学生创设情境,增强于未来于国于己的责任和使命感,同时加强学生的时空观念。

END

编辑|郝少杰

审核|赵磊

排版丨高若彤

发表评论