南建筑

入选国家非物质文化遗产名录

泉州古民居“南派建筑”的简称,是泉州古建筑中最具地方特色的建筑风格,历史上泉州官贵宅第规模可观,形式讲究,其造型、格局、技艺、用材等都蕴含着某个特定时代的文化气质。在建筑形制上,最具代表性的是三开间或五开间红砖白石双坡曲燕尾脊的汉式古大厝,及“手巾寮”、骑楼式的建筑,还有一种是中西合璧的住宅“洋楼、番仔楼”。

在装饰构造艺术上,其木雕、彩绘、石刻、透雕、泥塑、剪贴等民间手工艺精品和屋檐上的“水车堵”、屋檐下的“鸟踏”、墙上的“出砖入石”、屋脊上的“翘脊”随处可见,曲线清秀优雅,精美绝伦。如此民风民俗的传承衍化,使泉州民居建筑自成一派天然风韵。

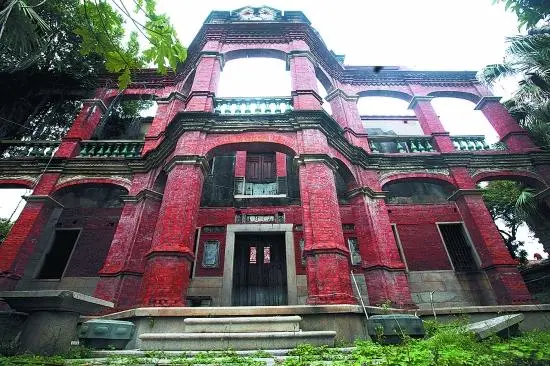

宋文圃古大厝

1912年由菲律宾华侨宋文圃购买改建,1915年完工,为一座典型的中西合璧的洋楼大厝。临街大厝为三开间双护厝,有大小房间40间,厝外有石埕百余平方米,具有典型的闽南传统建筑风格。整座大厝雕梁画栋,内外随处可见有瓷雕、木雕、砖雕等,即便大多破损也依然可见其精美之至。

古大厝后是私家花园,双层洋楼古老又美丽,四周有围廊,典型的骑楼造型,外观为西式洋楼,内部结构为中式古厝,与前面的古大厝形成鲜明的对比。古大厝和洋楼虽略显破旧,却已历经九十余载的沧桑岁月,散发出的古朴韵味依然袭人。

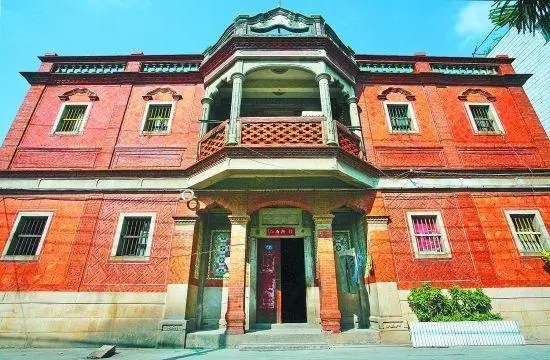

李妙森故居

位于古城泉州南部的青龙巷,由旅菲华侨李妙森建于1927年,为一座带单护厝、两层内院式中西合璧式带风楼洋楼的近现代优秀建筑。其西式建筑的柱子配上闽南建筑的外墙,传统的砖雕配上南洋的特色瓷砖,挺拔开阔的罗马柱回廊,色泽鲜艳的象头神瓷画,红砖白石、雕饰精美的墙面……精致的红色外墙砖雕和天花板倒莲花雕饰,独特的西式窗棂,使得这座建筑别具特色。

而故居最特别的是,那些进口外墙上瓷砖浮雕画的印度教“象头人身”图案,至今鲜艳如新。因此,像这样富有文化色彩的建筑能够得到进一步保护,不仅是泉州历史上多元文化并存的最好见证,更是这座城市重要的历史文化遗产。

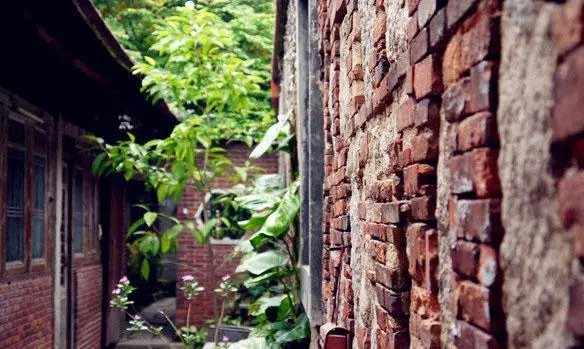

蟳埔蚵壳厝民居群

蟳埔是位于泉州湾内晋江出海口的一个小渔村,宋元时期,这里就是被称为“东方第一大港——刺桐港”的所在地,村子里随处可见蚵壳墙、红砖墙的闽南古民居,具有保护价值的传统建筑60多栋。蚵壳厝曾是蟳埔人生命中不可分割的一部分,据说蚵壳并非本地所产,它是宋元时期古商船从非洲东海岸运过来的,被当地人使用在建筑材料上而变成这样;住在这样的蚵壳厝里面通透舒适、冬暖夏凉,外墙美观粗犷。

这里祖辈生活着因独特服饰与头饰被人们亲切称为“蟳埔阿姨”的蟳埔女,千百年来造就了别具风格的蟳埔女习俗,保留了蟳埔渔村原生态的闽南民居特色,形成了典型的蟳埔传统民俗文化村落。

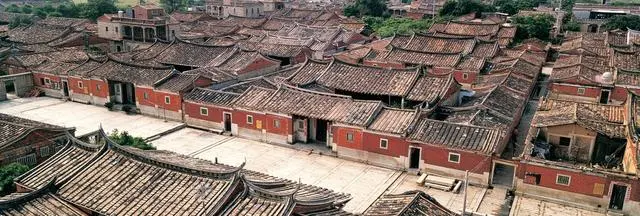

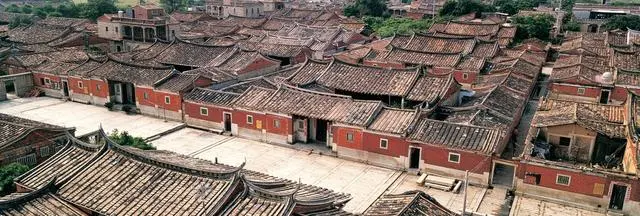

刘氏古民居群

福建省历史文化名村 “泉州十大古民居”之一

坐落于群山环拱中的平原,自明永乐至清乾隆时期,村中共建有40多座古大厝,形成一处宏伟壮观、气势非凡的古民居群。目前保存有27座明清时期二开进、三开进的大厝,占地面积26860平方米,其中南侧的清朝刘瑞弘古厝最大,是一座三进五开间、外加双护厝、共有100个门、99个窗、11个天井包括围墙在内的大宅院;北侧一座三落的刘开泰提督府第,庄严威武。

古民居群体规划颇具慧识卓见,排列井然有序,布局精巧,建筑多为穿斗式结构、硬山式或卷棚屋顶,座座屋脊高翘,壮观辉煌。这片保存至今的古民居群,建筑十分坚固,代表了那个时期地方建筑的最高水平。

老范志古大厝

福建省重点文物保护单位

大厝由三座五进三开间格局几乎完全相同的大庭院组成,各院落之间以防火墙相隔,侧面墙设门,与各院落相连通;大庭院两侧均建有护厝两排,组成一栋规模宏大、且富有层次和建筑结构特色的大型宅院。

大厝系清乾隆年间泉州名医吴亦飞所创建,其经营中成药“范志万应神粬”因清朝左宗棠征服回疆被应用显功效,于是购服者大增,竟成巨富,遂营建此大厝。其大厝宏大的规格,建筑的风格特色,是研究清代闽南石宅群的重要实物资料。

林廉平民居

泉州传统民居建筑富含闽南文化内涵。林廉平民居建于民国期间,三落五开间格式,硬山式屋顶,中轴线起依次为:大门、天井、双厢房、大厅、天井、后双厢房、后落,“出砖入石”和海蛎壳墙体,规模宏大,富有地方特色

发表评论