民以食为天,中国饮食文化的演变过程,其实也是中国传统文化的发展史。

见微知著,中国餐具的使用和发展,充分地体现着中国人的智慧与文化。而筷子,便是其中最典型的代表。

筷子,一头圆、一头方,圆象征天,方象征地,对应天圆地方,这是中国人对世界基本原则的理解,也是中国人关于“阴阳两和”的人生哲学体现。

筷子,具有深厚的历史文化内涵,具有丰富的华夏智慧凝聚。回望历史,筷子早在文字出现之前就已存在,虽无法查考其来源,但必然是由饮食结构与烹饪方式决定的。

中国自古便是谷物大国,自新石器时期以来,中原大地均以米豆用水煮成粥或米饭作为主食,副食菜肉加水烧成多汁的羹,食粥用上匕,从羹中捞取菜肉用餐匙极不方便,而以筷子挟取菜叶食之却得心应手。

这种由地理特性形成的长期蔬谷类饮食结构和肉类羹调的烹饪习惯,使得“筷子”得以发扬光大。

《礼记·曲礼》中说:“羹之有菜用挟,其无菜者不用挟。”挟就是筷子。

中国古代农耕社会期间,主要作物从谷子小麦,水稻,虽然一路变化,但是农耕的社会性质是未变的,中国作为一个农业国,面和米饭一直作为主食,虽然各种名目繁多的菜系菜品与时俱变,花样不断翻新。

食材的主体特性一直保持未变。而餐具中的筷子因为方便,适用性广,作为中国饮食结构的匹配产物一直流传至今。

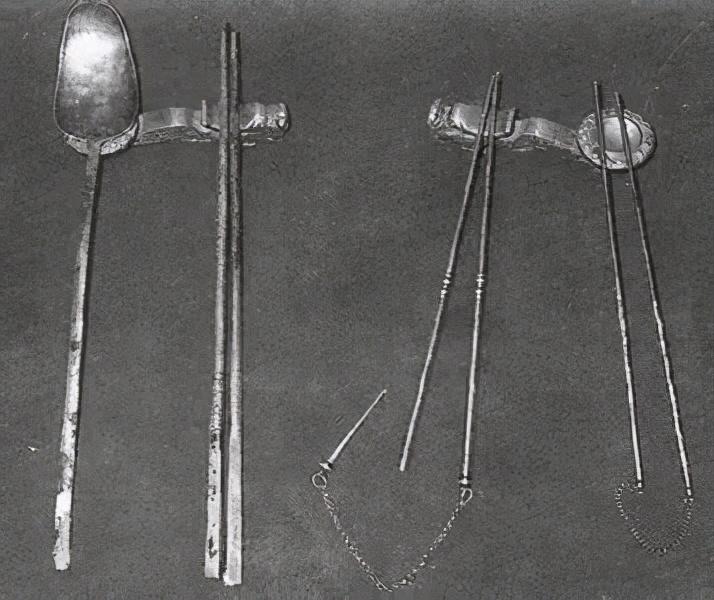

历史是进化的,筷子也是进化的,中国餐具从盘庚鼎馔,锅碗瓢盆一路走来,多少时代灿烂的大器名器都渐渐消失在历史的烟云中。

唯独那两个平平无奇的小木棍,就像两条奇特的射线,贯穿了中国的文化与历史,而中国饮食的千百年传承,也在此之间徐徐展开。

殷商

殷商时期,人们已经开始使用筷子了,当时称作“著”,《史记·宋微子世家》上便有相关记载:“纣为象箸而箕子怖。”

两汉

到了国力空前强盛的汉代,筷子已经在民间被普遍地使用了,当时流行竹木材质的筷子,常以漆涂之,非常精美。

汉代时甚至还有用铁筷或者铜筷的,《汉书·王莽传》中就提到了一个用铁筷子吃饭的壮士。但是,金属筷子只是个别武夫奇士或者王公贵族所用的餐具,并非主流。

隋唐

隋唐时期,出现了金银制作的筷箸,并一直沿用到明清,金筷子也称作“金筯”。

据闻唐玄宗就很喜欢用金筯,他不但自己用,还会送给臣子用,以此分享用金筷子吃饭带来的快乐。

到了宋代,无论庙堂之上还是市井之间,对于筷子的运用已经趋于化境。

宋代著作《梦梁录》中有个有趣记载,南宋临安的面食店有个规矩,客人进店坐定,服务员必须马上过来拿着筷子遍问坐客,冷热随叫,服务态度没得说。

明代

明代时,由于“箸”与“住”谐音,而“住”有停止之意,有些人觉得不吉利,所以改“箸”为“筷儿”,筷子的名称就这样传播开来。

这个时期,筷子在形状上有很明显的发展,出现了“天圆地方”的款式,上部分为方形,下半部为圆形。这样的造型与设计,不仅让筷子放在桌上不易滚动,夹菜时也不易打滑,真是太机智了!

清代

清代的筷子,制作工艺更为精巧,别具匠心。那时候的筷子,已经不仅是餐具,称之为高雅的艺术品也不为过。

御甫林记

中华民族的历史足够悠久,悠久得让每一个有关美食,有关文化的故事,几乎都曾经历千百年的时光洗涤。

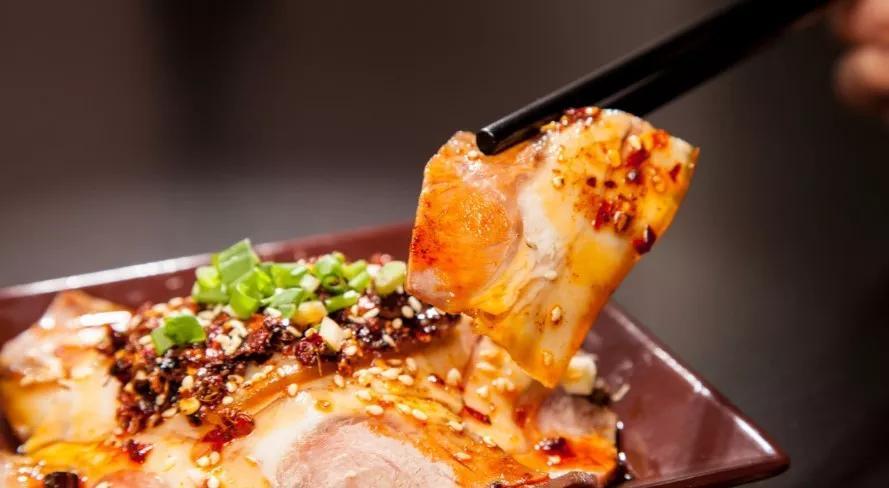

一如御甫林记,它传承自百年前的清朝宫廷卤汁秘方,融合了南方潮汕卤味与北方鲁式老汤的精髓。

一锅均衡各地域饮食习惯熬制而成的老汤,严苛甄选的健康食材,配上去芜存菁的独特配料,以及精益求精的工艺,制作出了如今这个风味极佳,口感醇厚的御甫林记卤味。

经过三代人的传承与发展,御甫林记在林岩先生的锐意创新下,以一个开放的姿态面对现代人的口味转变,不断求知探索,不断推陈出新,演化出卤味中的极致美味!

发表评论