《姜义华口述历史》由姜义华口述、熊月之撰稿,上海书店出版社2015年出版。

姜义华教授和熊月之教授都是资深历史学者,被年轻一辈尊称为历史学家。熊月之教授2000年发表《口述史的价值》一文,被个别学者视为新世纪口述历史研究的代表作之一。我们完全有理由期待,两位历史学家的强强联合,将为口述史领域增添一部力作:口述者将以历史学家的视野和睿智,反思七十年家国历程;执笔人在口述文本的整理、注释和编辑方面推陈出新,于理论和操作规范上同时为学界留下榜样,将大陆口述史的发展推向新高度。

可是,阅罢全书,一切期待皆成泡影,让人遗憾万分。

除了口述者的风发意气,书中鲜见历史学家对于个体、群体和国家命运的省思。全书无前言、无注释、无附录,只有短短一页又五行的撰稿人后记。记录者完稿仓促,既没有创新,亦未能体现大陆目前口述历史作品的发展水平,只能说这是一部未经整理的粗糙的口述史料,属于低水平的口述史成果。

通观全书,有六大失误。

第一,主客职责不分,既侵犯了口述者的独立性,又损害了撰稿人的客观性。

《后记》中提到,撰稿人进行了“部分史实核对与文献补充”。由于缺乏注释说明,现在读者不知道哪些史实经过核对,哪些是口述者的原始口述,哪些文献又是撰稿人补充添加的。将口述者和撰稿人的工作混为一谈,甚至越俎代庖,不利于口述史的健康发展,更损害了口述史参与双方的独立性和客观性。今天,略有经验的口述史从业者都会用注释等手段清晰地划定各自的文责。

第二,与他人现有记载不符之处,未能并列异说,以供读者参考研究。

第61页,“因为我从1959年起一直在做章太炎研究,当时受命注释章太炎的两篇文章。”第168页《姜义华教授学术活动年表》又言:“遵照毛泽东关于注释章太炎《秦献记》与《秦政记》的指示,注出初稿,由谭其骧修改审定。”

这一说法,与现存记载有异。

1972年至1975年参与为毛泽东注释大字本古籍的刘修明等先生,于1993年整理出版《毛泽东晚年过眼诗文录》(花山文艺出版社)一书,详细介绍了注释往事、注释篇目及时间。刘修明在前言中清楚回忆,复旦大学历史系的王守稼、许道勋、董进泉和上海社会科学院历史研究所的吴乾兑、刘修明五人被借调参与点校注释工作。“此外,参预部分注释工作的,还有复旦大学历史系的谭其骧、杨宽、邹逸麟、王文楚先生,中文系的王运熙、顾易生、章培恒先生等人。”同书版权页“参加本书部分注释工作的”人员名单,除上面七位,又增添“李霞芬、潘咸芳”两位。也就是说,参加长期注释工作的正式借调人员有五人,短期或部分参加的有九人或更多。在十四位有名有姓的参与者中,没有姜义华的名字。

刘修明又介绍:“一九七三年八月上旬,布置注释章太炎著的《秦献记》、《秦政记》二文。太炎二记已有北京注释的简注本,我们见到过这个本子,看来是叫我们重注的。八月中旬注释印制完毕,上送五份。”

这段话有时间有细节,显然刘修明等人确实有着注释太炎二记的经历。

朱永嘉先生《晚年毛泽东重读古文内幕》(2012年,星克尔出版[香港]有限公司)第1、286页两度谈及参与注释人员:“在复旦是谭其骧作最后校订的,王守稼与历史组的刘修明、许道勋、董进泉、李霞芬、吴乾兑等来往于写作组与复旦及中华印刷厂之间具体完成这项任务。在复旦参加过这些工作的有谭其骧、陈守实、杨宽、王运熙、章培恒、胡裕树、顾易生、邹逸麟、王文楚、徐连达等老师。”

和刘文相比,朱文增加了陈守实、胡裕树、徐连达三位老师。但在一长串注释者名单中,依然没有姜义华的姓名。那么,姜义华为什么说自己注释了太炎二记呢?是刘修明等人遮蔽了姜义华的功劳,还是姜义华将他人的经历挪到了自己身上?

《悠悠长水:谭其骧后传》第54页出现了姜义华的名字。朱永嘉希望谭其骧为青年教师和其他人的注释初稿把关。1973年“8月11日下午,章太炎《秦政记》的注释稿送到,谭其骧改至次日凌晨2时”,“13日早上姜义华(历史系教师)来家取走稿子”。“下午3时又开始校改章太炎《秦献记》,也是到次日凌晨2时”,“5点多周维衍(历史地理研究室教师)、邹逸麟来拿走一部分稿子。6点完稿,晚饭后又修改,7点20分由周维衍取走。”

在谭其骧日记中,姜义华的功能为取稿。而且太炎二记取稿人不止一人,除姜义华外,还有周维衍、邹逸麟。当时,为胜利完成大字本注释任务,动员了大量教师力量,有人负责行政组织,有人查找资料,有人跑腿,有人做初稿,有人最后把关,有人跑印刷厂。姜义华时为复旦大学历史系资料员,在职责范围内,也参与注释的辅助工作,比如提供资料文本、跑腿取件。善意推测,在取送《秦政记》之时,姜义华可能提出了自己的注释意见。

但取稿、提出个人注释意见,只能说参与了注释工作。四十年后,将辅助工作笼统、模糊地描绘为“受命注释章太炎的两篇文章”,“遵照毛泽东关于注释章太炎《秦献记》与《秦政记》的指示,注出初稿,由谭其骧修改审定”,绝口不提王守稼、刘修明等五位正式借调从事初释工作的年青教师姓名,不提当时已成建制的工作班子,显然不符合事实全貌。

谭其骧

为防遗漏,笔者继续爬梳,在朱永嘉先生回忆中又找到数条姜义华和章太炎相关活动,不过都发生在太炎二记之后。《姜义华口述历史》未提这些经历,本文尊重口述者意愿亦保持缄默。也许口述者犹记当年汗水,但现下不便多谈,于是就把这份汗水往前挪到校注太炎二记上,以为壮岁的纪念。当口述人的回忆和现有史料发生冲突,甚至口述人过于拔高自己时,口述史的通行作法是在注释中陈列其他史料和说法,纠正口述人的偏差,向读者呈现历史全貌。可惜,《姜义华口述历史》未能以注纠偏,导致书中史实频出差错,降低了整部口述史的史料价值。

再如,119页,“谭先生(指谭其骧)是在院系调整后从浙江大学来到复旦的”。这句对谭先生履历的描述,亦与现存传记不符。该节文字曾以《复旦历史系的那些名师们》为题刊登在2015年第5期《世纪》,甫一发表,金冲及先生等人立即提出纠正意见:谭其骧先生在上海解放后、1952年院系调整之前已调入复旦;《悠悠长水:谭其骧前传》对此有过准确记载。口述者遂于第6期《世纪》发布《关于〈复旦历史系的那些名师们〉的补正》,承认记忆有误。

第三,对于口述中的明显错误,未能做到质疑纠误。

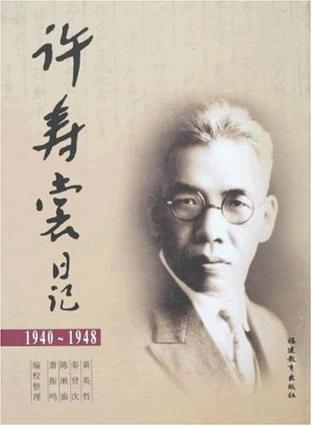

第62页口述者自述1970年代在北京图书馆发现了《许寿裳日记》:“在北图,我还找到《许寿裳日记》和严复的一些手稿,《许寿裳日记》中有他和鲁迅等人在东京听章太炎讲学的记录。”

事实是,北京图书馆无《许寿裳日记》,口述者不可能在北图发现这部日记。

参见姜鹏《姜义华先生发现〈许寿裳日记〉了吗》考证,第一,许氏长子回忆,许氏自民国元年以后才开始撰写日记。第二,许氏大部分日记在1937年烧毁。第三,现存许氏日记两种,(1)1928年至1933年日记(缺1929年)保存在鲁迅博物馆。(2)1940年至1948年日记已由东京大学东洋文化研究所和福建教育出版社分别在日本(1993年)和大陆(2008年)出版,日记原稿现藏福建闽台缘博物馆。

也就是说,迄今为止,学界无人看到过许氏1906年至1908年的日记。那么,姜义华在北图看到的到底是谁的日记?姜鹏根据北图藏书和章门弟子情况,推测是朱希祖日记。

这个推测是正确的。姜义华在1985年出版的《章太炎思想研究》中引用了朱希祖1908年3月20日聆听太炎演讲的日记。该书240页注1写道:“《朱希祖日记》,北京图书馆藏,共二册,记录了他在日本的留学生活。第二册系一九〇八年日记。一九七四年在一偶然的机会中发现,蒙北京图书馆慨然允许作了摘录。这里应对北京图书馆特别表示感谢。”

查《章太炎思想研究》全书,再无感谢北京图书馆之处,亦无提及许寿裳日记之处,倒是引用过许寿裳的《章炳麟》(页223)。可以肯定,在2015年的口述回忆中,口述者将朱希祖记成了许寿裳,而撰稿人亦没有核对口述者的其他著述,造成明显失误。撰稿人不是章太炎研究专家,不了解章太炎及其弟子情况,可以理解,没有一位历史学家能够掌握所有历史细节。但是,俗话说“勤能补拙”,撰稿人既然为口述者做口述史,就应该查阅口述者的相关材料,包括口述者的主要著述,这是口述史前期的必须准备。显然,撰稿人的案头工作不够充分、认真。

又如,《姜义华口述历史》第67页“搞一套中国文化史丛书,请周谷老担任主编,下面有四个常务编委,北京两个,庞朴、包遵信,上海两个,朱维铮和我。”

这里有两处明显失实的错误。第一,中国文化史丛书只设编委会常务联系人,不称常务编委;第二,中国文化史丛书的编委会常务联系人印在每本著作的扉页,从1985年至1992年只有两人,为庞朴和朱维铮。1994年增加出版社代表巢峰,共三人。1996年陈昕取代巢峰任出版社代表,依然三人。关于中国文化史丛书的编辑出版和编委详情,还可参见姜鹏《〈中国文化史丛书〉出版的台前幕后》(2016年3月13日《东方早报·上海书评》)。

从1985年至1996年,上海人民出版社共出版26种中国文化史丛书,这套丛书影响很大,各大图书馆都有收藏,很多学人个人也收齐全套,只要在书架上抽出一本丛书,就可以看到正确的编委会名单,举手之劳,不费吹灰之力。

不知为何,于编委、书、出版社都在的情况下,口述者居然大胆虚构出一个想象的编委会,虚构出一段想象的历史。而撰稿人居然未加求证,照录不误,把这段虚构的历史放到阳光下与读者见面。可惜,朝露虽美,遇日则遁。

我们无法理解口述者的心理,可能愈回忆愈兴奋,想象与真实混杂,在高亢的情绪中步入幻觉世界。采访人事先未做好案头准备,事中未果断打断幻觉式回忆,事后未做好文本整理,导致书中类似虚构不胜枚举。

第四,与口述者本人其他作品说法不一之处,未加校对核查,结果出现记忆混乱,一事两说。

比如前引口述者1970年代前往北京图书馆发现资料一事,口述者2015年回忆在1975年(第169页);但口述者1985年出版的《章太炎思想研究》则言1974年。到底哪个正确呢?口述者对自己亲身经历尚有两说,涉及他人的回忆又有多少准确性呢?

可能有读者提出疑议,也许口述者1974年、1975年两赴北京图书馆,因而两种说法都对。笔者查阅同为章太炎著作编注组成员朱维铮教授的遗稿,找到否定的佐证。口述者以章太炎著作编注组成员身份赴京查找资料,“原来说要去两个月,后来我大概去了两个多星期就回来了”(页62)。为何提早回沪?原来,1974年下半年,张春桥在《文汇情况》上批示,“不要影响上海和外地的关系”,不准出沪收集资料。口述者应该在张春桥批示之后,被半途召回。此后编注组出沪申请全部被驳,口述者未能再赴北京。因而,口述者在章太炎编注组期间,只去过一次北京,至于到底是1974年还是1975年,已是一笔糊涂账。

又如,口述者口述在《历史研究》上以“宋斌”笔名发表《评齐赫文斯基之〈中国近代史〉》(页59),查1975年第5期《历史研究》,准确篇名为《大俄罗斯沙文主义的活标本——评齐赫文斯基主编的〈中国近代史〉》。这样一文两名的失误,撰稿人顺手查一下期刊网就可避免。

第五,口述涉侵他人权益,或损害他人名誉时,撰稿人未对口述进行材料补充,包括在注释中补充其他支持或否定的文献,做到多角度反映历史面貌,不给第三方造成无辜伤害。尊重口述者的独立性,并不是指口述者可以借助口述话语权,获得贬低或诽谤他人的权力。

涉侵他人权益主要指口述者对他人现有的著述版权提出质疑,意图收为己有。

59页“胡绳武在北京,《历史研究》复刊,他在负责,要写一篇文章,驳斥苏联在边疆问题上的谬论。有一篇文章是用谭其骧、田汝康的名义发表的,其实是我写的。但是,那时不能用我的名字发表,所以用了他们两个的名字发表。”

64页口述者谈及与朱维铮教授合编《章太炎选集》,“书完成后,他(指朱维铮教授)突然提出要将他的名字署在前面,我想我刚刚平反,便说,你是学长,比我高两年,你就署在前面吧!我这个人,人们都知道,从来不会去争这个东西。这样,他的名字就放在了我前面”。

75页“‘文革’结束以后”,“以我自己的名义最初发表的三篇文章,都是关于五四运动的。”“三篇都是我写的,《解放日报》的那篇,用的是李华兴和我两个人的名义,其实那文章真的是我写的,李华兴加了几句话吧。”

谭、田、朱、李四位教授都已故去,无法回应口述者。

谭其骧教授(1911-1992)是历史地理领域的泰斗,长期主持编绘《中国历史地图集》,田汝康教授(1916-2006)是社会学、人类学、中外交流史、新文化史专家,两位都是口述者的师长级人物,绝非素餐尸位之流。谭、田论文题为《“新土地的开发者”,还是入侵中国的强盗?》,虽为中苏论战而作,但其关于东北边疆的许多学术观点,如明代已在库页岛、乌第河流域设立卫所、古肃慎的居住地等等,今天仍为学者广泛引用。口述者与谭其骧教授的联系,据自述,1962年底调回资料室后,“一度被安排到历史地理研究室,誊抄各人所写的‘校记’”,“谭先生所写的校记,文字之精炼,考证之精准,抄写中学到很多”(页118)。史学是积累的学科,读者很难想象,在多年深耕的领域,两位大师需要一位年轻的资料誊抄员捉刀撰文。以他们的学问和自尊,又如何愿做小辈傀儡?如果口述者不能以本名发表论文,完全可以用笔名发表,口述者自述次年即在《历史研究》上以笔名发文,可见用笔名发表是可行的。善意推测,口述者可能为这篇论文的写作提供过资料,甚至提过建议,进而誊抄全文,但是“誊抄”与“写作”有着天壤之别。

朱维铮教授在《章太炎选集》的选目、编辑、注释、撰写题解等方面贡献良多,朱姜争议之处,最后都按照朱维铮教授的意见定稿,口述者至今谈及选集篇目时错误连连,若说选集主要由口述者编定难以服人。可参看姜鹏《〈姜义华口述历史〉质正(下):〈章太炎选集〉的校注与署名》(《澎湃·私家历史》2015年12月17日)。

李华兴教授多次与口述者合作撰文,除口述者提到的1979年5月2日《解放日报》的文章,知网上还有两篇合作论文,分别发表在《复旦学报》1979年第5期和1981年第1期,第一作者皆为李华兴,后一篇口述者使用笔名“刘翚”。即1979年至1981年口述者与李华兴两人的三次合著,均由李华兴署名在前,这似乎已成为两人合作的固定模式。

如果口述者对三十多年前的署名不满,可在发表文章时与署名者协商,或于署名者健在时提出修正。现在,四位教授都已去世,口述者要想确认自己才是真正作者或第一编者,必须拿出更多证据,否则任何生人都可以利用言说便利,随意侵夺逝者的署名权。

口述中还有一处谈及著述权问题,涉及其他三位已故学者,亦无任何旁证。口述者的信口开河严重损害了前辈学者的名誉。

49页“周予同的《中国历史文选》,各篇著作的那个题解提示的那些观点,可以说全部是守老(指陈守实教授)中国史学史课堂上的东西。朱维铮做周予同的助教,在协助编历史文选时,就把这一部分移去给周予老了,周予老原来是没有这些理论概括的。”

这一说法如果属实,不啻揭出一桩惊天大案。概括而言,口述者提出三项指责:1,周予同的《中国历史文选》抄袭陈守实的观点。2,周予同的《中国历史文选》实际编选者为朱维铮,周予同攮夺学生成果。3,周予同学术水平较低,既无理论高度,又不了解同事的研究,更辨不出学生的抄袭。

周予同先生(1896-1981)是比谭其骧先生更年长的老一辈学者,火烧赵家楼的参与者,著名历史学家、经学史家。1949年以后,他首次在大陆大学开设经学史课程,是中国经学史学科的奠基人。这样一位德高望重、温润和蔼的学者大概永远都想不到,去世三十多年之后,竟然祸从天降,被年轻四十余岁的后生扣上一顶抄袭的黑锅。

周予同先生到底有没有抄袭陈守实先生?希望口述者拿出更多材料,言必有据,考而后信,而不是如泼皮小孩扔下一颗炸弹就撒腿跑开。

每个人都要为自己的言论负责。非专业的口述者不能编造史实,作为历史学家的口述者更应该遵循学术规范和学术道德,信手编织固然能逞一时之快,吐胸中之闷气,却玷污了自身形象,破坏口述史学科的正常发展。

第六,未对口述文本认真校对编辑,出现前后两说等硬伤。

如果说口述者在本书中的叙述与其他著作不符,源于撰稿人无暇查证,那么在本书不同章节中,对同一对象的陈述各不相同,就纯属校对不精的硬伤了。

如66页,口述者谈到1979年请蔡尚思先生主编一套《中国现代思想史资料简编》,“我负责的是第二卷、第三卷;第四卷、第五卷是李华兴。第一卷后来给了朱维铮。”而170页《姜义华教授学术活动年表》则说:“第一卷朱维铮,第二卷李华兴,第三卷姜义华,第四卷姜义华,第五卷李华兴。”

口述者对三十五年前做过的事情,已经记忆模糊。记忆模糊不可怕,可以翻书查一下。不愿翻书,整理成文时亦可核查。成文时没有发现,通读校样也有机会统一文字,将第一种错误的说法改正。但是,一关又一关,关关放大水,最终呈现给读者的是抵牾的记录。

再如,70页口述者言“1985年开始酝酿《中国文化史丛书》”,170页《姜义华教授学术活动年表》则将“决定联合筹备编辑大型学术丛书‘中国文化史丛书’”系于1983年之下。且不说同一书中未对“中国文化史丛书”的标点符号统一处理,这是小事。口述者曾经虚构自己是中国文化史丛书的常务编委,那么就应该记得丛书发起经过,事实却是口述者记忆混乱,似乎对丛书不甚了了。查朱维铮教授等人的回忆,应是1983年正式对外公布了丛书计划。

2008年6月10日,上海复旦大学历史系教授朱维铮在家中。澎湃新闻资料 高剑平 图

《姜义华口述历史》口述者的整体风格可谓激情澎湃、信口开河、一泻千里、虚实参半,很多细节不可深究,深究必误;而撰稿人也没有履行历史学家的职责,以规范的整理注释来提升全书的客观性。结果,最终面世的文本只能算是一部粗糙的口述史料。

有学者道,竞争性口述为史家提供理解人性与历史的丰富材料。《姜义华口述历史》的史实错误太多,读者引用需要再做核查。笔者认为,该书不具备史实史料的价值,无法为读者和史家提供理解历史的准确材料。但是,该书具有观念史料的价值,如果有人想研究口述者,那么该书可以提供理解口述者思想与品性的丰富材料。

该书的实践告诉读者,尽管口述者和撰稿人身为知名历史学者,但若对口述史学科缺乏敬畏之心,无视口述史现有的学术规范,把口述史当作私人工具,那么老学者也可能写出小作品。学界应该尽快形成行业认可的口述史整理注释规范,减少口述史作品良莠不齐的现象,推动口述史学科的健康发展。

发表评论