汇文楼一隅的负一层,

有一排古色古香的房间——

报告厅、古琴室、书画室、教室办公室一应俱全

学生课室与教师办公室只隔着一扇门

文人墨客,作画吟诗

偶遇困惑,只需几步便能执经叩问

从现下困惑聊到人生规划,从学习谈及生活

这般近趋于“书院式”的教育模式

成为国学班学生的集体记忆

01

踵事增华:从国学研究所到国学精英班

1984年,刚刚建校一年的深圳大学在汤一介先生的主持下成立国学研究所。自此,深圳大学扛起了改革开放后国内高校的第一面“国学”大旗,来自北大、复旦、华东师大等院校的学者响应汤一介先生号召纷纷南下。

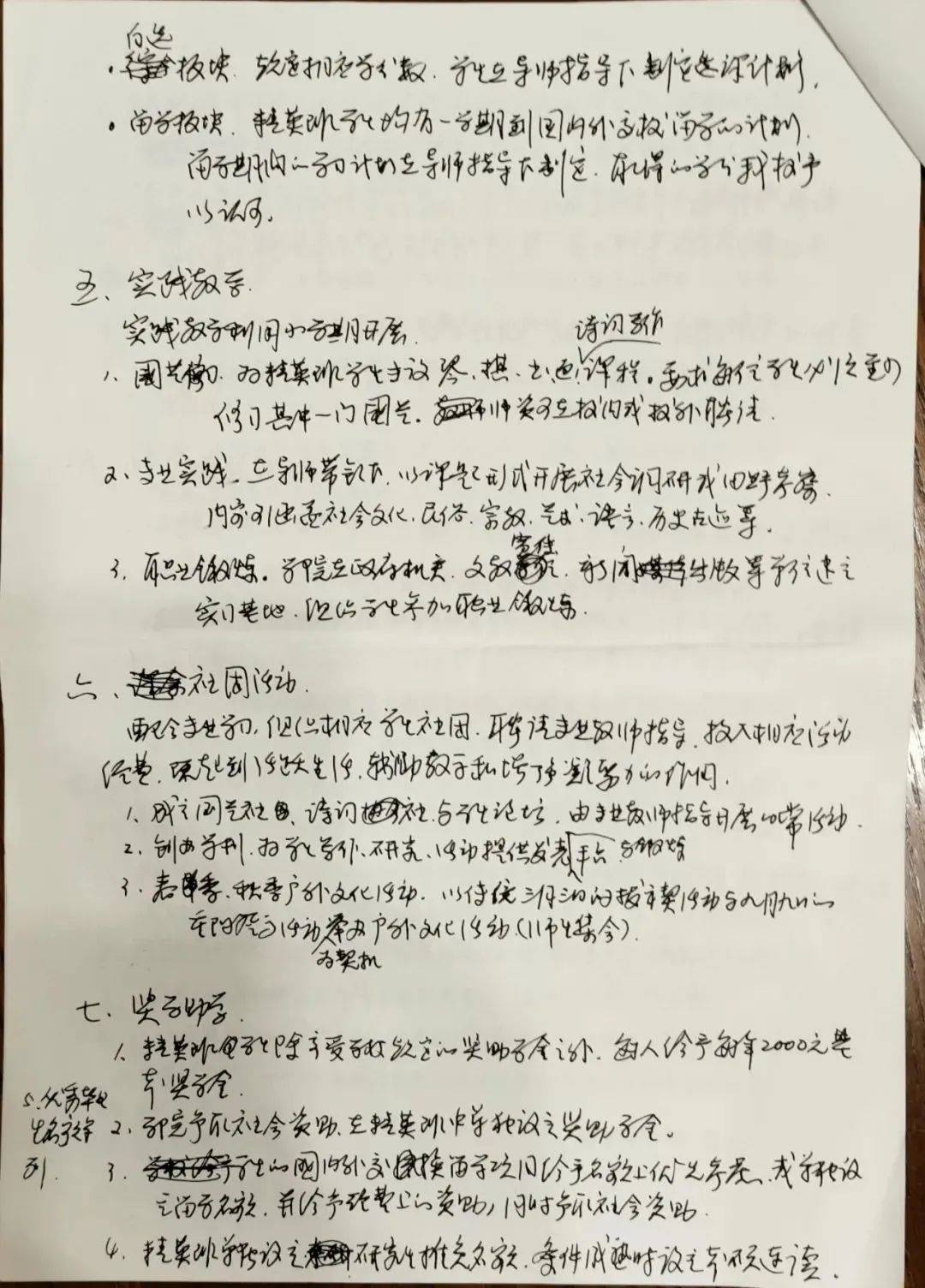

2012年,文学院依托国学研究所创办了“深圳大学国学精英班”,在全校二次招生选拔优秀学生进行国学精英教育,开始进行国学方向的本科培养,这也是深圳大学首个批准开设的全校性文科实验班。

国学班建立以来,除了开设原典修读课程、古琴书画等选修课之外,历年来还开展了诸多特色活动,建立留学、访学机制,并专设基金给予资助。如国学班特色的研学活动:每年暑期,一年级同学赴山东曲阜及周边进行访学考察活动;二年级由专业教师与同学共同商议确定考察项目,赴北京、洛阳、敦煌、长沙等地实习考察;三年级将赴台湾、马来西亚等地进行为期一学期的访学交流。

国学精英班研学及访学项目

2013级国学精英班的余蔚萱赴山东研学后有感而发:“与老师和同仁们‘周游列国,四处游学’,是本次研学对我来说最珍贵的回忆,我们一同来到儒家文化的发源地,去体会孔子的一言一行。参观孔府、孔庙、孔林,让我感悟圣贤之志,更能理解这个心怀仁义的教育者。”国学班所开展的特色活动,寄予了对国学班学子们不止埋头于书海求知,更落地于实践,在求知路上走得更远的期望。

国学班的活动、设施、课程设置在这十年中不断发展、完善,但在这个过程中也曾遇到困难与挑战。国学班开设之初办公和教学场地相对有限,据国学班古琴课马骁老师回忆,之前古琴课并没有固定课室,只是借用学院资料室作为学生们上课、练琴的地点,而在国学所更名为国学院并拓宽场地后,国学班书画、琴艺的课程以及学术研讨都有专门的教室。

国学班古琴课

课程设置是另一道难关。国学班的课程并不能只是文、史、哲课程的简单拼凑,而应该是具有实质性的改革。但具体应如何设置课程,又该怎样突破现有学科壁垒便成为难题。

为此,学院专门向武汉大学、中山大学、湖南大学、中国人民大学“取经”,据国学院副院长杨东林回忆,当时为了设计课程内容,许多学院老师都受邀参与研讨,发表意见,最终敲定通史课程、原典课程以及中国传统的“小学”科目三大类核心课程。在此基础上,学院结合学校的师资条件形成了国学精英班独特的跨学科培养方案。

自2012年建立以来,国学班的课程设置在前几年变动较小,仅涉及少部分课程的增删,培养方案基本上维持动态平衡。但从2021级学生开始,学校统一实行大一不分专业的“大类培养”模式,以人文学院为例,大一需要修习文史哲三个方向的通识课程,直到大二才能继续深入学习所分流专业的核心课程。

核心课程的学时不足导致原有的专业核心课程被压缩,总学分数大幅减少,如2020级的专业核心课最低学分要求为61分,到2021级则缩减为44分。在学院统一修订培养方案的时候,部分“小学”类课程和专书类课程(研读经、史、子、集里的一些基本典籍)都有所删减。

为了应对这个挑战,国学院以增加选修课或是举办读书会的形式,来帮助学生们了解更多的原典。据新咏国学学会会长李汉聪介绍,读书会由新咏国学学会组织,以老师领读为主,而读书会时间的长短和内容,原则上都由报名参加的同学共同商议决定。读书会的成员除国学班同学外,还经常有哲学、中文、历史等外班同学,甚至经管、土木、交通等外院同学加入。

金文读书会

国学班无法面面俱到的经典论著往往有望在读书会亮相,而国学鸿儒也常常成为读书会的“座上客”。在一期研读《老子》的读书会上,学会就邀请到了在老庄思想研究领域著作等身的李大华教授为领读教师,研读成果也结集出版为《国学论丛》第二期,入藏深圳大学图书馆。人文学院副院长梁立勇在采访中表示: “我们把必修环节变成选修和读书会,虽然形式变了,但对核心内容的学习和掌握是没有变的。”

02

气息相染:书院式的教与学

《白鹿洞书院学规》有载:“古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理,以修其身,然后推以及人,非徒欲其务记览,为词章,以钓声名,取利禄而已也。”朱熹笔下,这个以人格教育、教学相辅、传授知识为培养模式的书院教育在当时蔚然成风。

“我也希望国学班能够变成书院式的,学术学问与生命生活结合在一起,师生像师傅带徒弟一样打成一片、融洽亲密。”杨东林憧憬道。

国学班的小班制、导师制以及独立的教学环境为培养亲近融洽的师生关系创造了良好的条件。

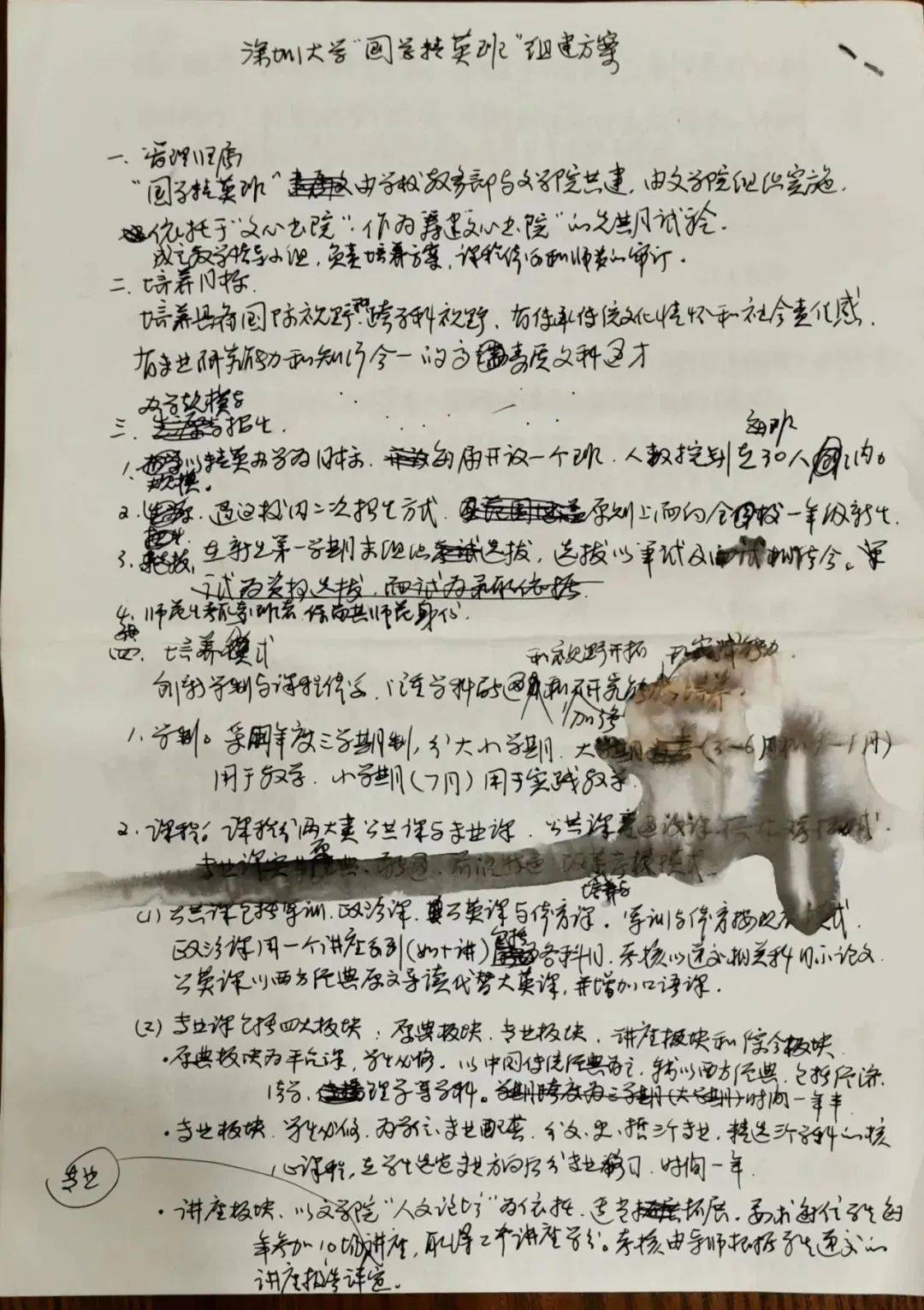

原文学院党委副书记、现任艺术学部党委书记的张剑滨老师参与了国学精英班的创建。他向我们出示了创办国学精英班时起草组建方案的珍贵手稿,并谈到“我们为什么开始就下这么大力气的去跟学校争取这一块空间,那也是希望学生和老师共处在同一空间中,他们能随时交流。”

深圳大学国学精英班组建方案手稿

在他看来,老师与学生之间可以构成一种很好的互通、问学关系,一个老师名下就带一两个学生,没事儿的时候就聚在一块面对面谈论问题,在这样师生都能沉浸投入的学习氛围里,不仅有助于知识层面的传授,更促进了言传身教的情感沟通。

“彼此能够成长,老师有问题,学生比较积极地去回应,发现问题之后,老师就可以调整他的一些教授内容”,梁立勇眼中理想的师生关系莫过于此。在这种师生互动的状态中,“教学相长”才得以成为可能。相比较之下,梁立勇深知大班的局限性——若是在五十多人的班级里,想要实现师生间的更深入的交流就变得困难。

首届国学班毕业生罗启权喜欢这种教学氛围。他对老师们倾囊相授、尽心尽力的教育深有体会,“课上课下我们的互动都很多,老师也基本了解每一个学生的资质、思想及生活动态,我们也经常一起在食堂吃饭交流。”

郭晨晖老师在博物馆为国学班学生讲解

就是在一次师生的简单聚餐上,人文学院哲学系教授王立新的一句:“我们要做一个有心肝有感情的人,不能脱离现实,要将国学内化。”对罗启权影响深远。将国学之行始于足下,罗启权游历过祖国最具人文特色的地方,于其中瞻仰古圣先贤之风,畅游思想之界。

“学国学,并不是抱残守缺,而是更好地走向未来。” 杨东林坦言,培养书呆子、老学究并不是国学班的教学初衷,国学班学子应该在能够适应现代社会的同时,又能拥有传统文化的根基。

可是,将国学精神“内化于心,外化于行”并不是一件简单的事情,它要求我们在继承传统的同时兼备开放的心态。古之书院便有邀请不同学派、不同思想观点的学者同堂讲学、互相论辩以及面向社会公众开放的会讲制度,使书院以一种兼容开放的崭新姿态崛起于当时社会。

国学班也保持了这种“开放性”,补充了西学的研习部分,张剑滨更是有让国学班的学子“走出去”的想法, 不限于中国文化的背景,去国外的学校交流访学,既可以拓宽国际视野,也能为传统国学注入新的灵魂。此外,国学班还聘请熟悉西方经典的老师进行英文授课,学子们藉此得以在柏拉图的《理想国》、亚里士多德《诗学》等经典名著中畅游,于西方哲学史的学习中增长见识。

国学院藏书

浩如烟海的经典并未压弯学生的腰,相反,对国学研究葆有热情的学生不乏其人。“每当白天或者晚上上完课,经常会有我指导的那组五六个学生过来找我讨论问题。”国学班负责人牛鹏涛常会因为学生的“纠缠”而接近深夜十二点回家,第二天早上六点多又要爬起来赶回学校上课,疲于奔命之余,他并没有为此感到苦恼,反而是为国学班学生如潮水般的求知欲和探索精神深感欣慰。

求学之路不止于此,以一位“过来人”的角度看国学班学子的“学”,现于人文学院读博的曾子适给予了更高的期待,“现在大家越来越卷,意味着他们要投入更多的精力、更多的力量去学习。我更希望大家不要局限于国学班的学习,而是站在国学班这个平台,去做感兴趣的东西”。

刻苦认真的学风也使学子之间建立了深厚的情谊。罗启权回忆起无数个与同窗的促膝长谈的日子,这个“谈”,同时也是“弹”。罗启权时常与2012级国学精英班的赵书至在文学院资料室交流学习,这样互相切磋的状态一直持续了三个学期。“我很欣赏他的琴艺,也从中想明白了学琴的功夫也可以是在听、在思上面,自己瞎捉摸不如去体会一场好的演奏。”在国学班修身养性的环境中、在老师的包容和帮助下,他们就像彼此的知音,如同伯牙子期般在无忧无虑中得到熏陶和成长。

现今的国学院于外红砖白墙、朱栏花窗,于内书香满屋、琴声时响,颇有古代书院的风气。秉持修身齐家治国的行为要义,追求广纳包容、和而不同的君子之风,已是国学班坚持十年的教育初心。王立新坚定地说: “我们平凡而崇高的培养目标不会变,师生间亲密热切的感情不会变,同学们努力的程度也没有变。”

国学院古琴室藏琴

学生书画展

03

百花齐放:国学滋养的多彩人生

谈及国学教育,梁立勇曾设想过国学班可以以两种培养模式开办,一种培养学术研究人才,另一种培养国学教育人才,但现在在他看来,“国学师范”的名头似乎并不重要,让学生在专业上精进才是重中之重。国学班学子在日后的发展,似乎暗含着师长的殷切期待。

回忆起在国学班就读期间的论文写作,曾子适表示受益匪浅。在李立教授的《诗经》课上,他选择《关雎》作为自己的研究对象,“当时安大简刚刚公布整理概况,恰好发布了《关雎》的部分异文,这为我的论文提供了新的佐证材料”。

在国学班的必修课中,学术论文的写作是关键一环,名物训诂、源流考辨则是必备的基本功。 正在这一字一句的考证中,曾子适不断完善自己的知识体系,带着对国学的热忱,在学术研究的道路上行稳致远。

“将‘教诗’转换为‘诗教’”,这是2017级国学班学子钟芷嫣在准备《敕勒歌》这一课的过程中,感悟最深的教学思想。从国学班毕业后,钟芷嫣怀揣对语文学科的热爱,成为了深圳市福田区一名小学语文教师,延续着传统的国学教育。在教授《敕勒歌》的课堂上,她扮演着敕勒川旅游宣传大使,带领学生寻找敕勒川中的山川、天空、四野、牧草、牛羊,感受自然之美。

在课堂中,钟芷嫣实践着她认同的白皛老师的诗教理念:正确诵读、调动感官、品鉴语言、同情共振、生命感发。这也正是梁立勇对国学传播的希望:“将国学融入中小学的语文、思想品德、历史教育中,把我们文化精华背后的逻辑和发展脉络以生动有趣、启发性强的形式跟孩子们去讲。 不要把国学知识变成一个个记诵式的知识点,而要让它变成我们对自己文化的一种认知和理解。”

在教学的“形”背后,国学班的原典课程同样为钟芷嫣提供了知识储备,让她在古文教学中更有自信。在国学教育上,梁立勇也认为,老师最重要的是对专业知识认知的深度和理解,在学校对中小学语文老师要求高、传统文化越来越被重视的背景下,国学班出身的学生在专业性上会更强。

国学支教

而罗启权在博士毕业后留在高校,将学术研究与国学教育在个人发展中实现了结合。“我当时认为大学本科阶段,学比思更加重要。”在国学班学习期间,罗启权更愿意埋首经书,尽可能吸收作为学术研究基础的知识,广博地扩充自己的知识面。

毕业后,罗启权先后在华中科技大学和中国社会科学院大学读研、读博,在深造期间,他凭借着在国学班打下的基础,积极参与校内国学社和诗社的学术研讨,深入分析具体的学术问题,博士毕业后入职暨南大学文学院哲学研究所,继续深耕中国哲学热土。在高校研究岗位缩招的背景下,在梁立勇看来,热爱与坚持方为求学之道,“如果你特别热爱学术研究,你放心,在高校一定会有你的一席之地。研究岗位缩招不是问题,问题在于你要问问自己能不能坚持下去,这个很重要”。

“说到为什么就业,我其实是被学术的困难劝退的。”2012级国学班学子张迪轩感慨道。走出国学班后,张迪轩怀着对佛教哲学的热情,进入中国人民大学宗教学继续深造。读研打开了他的学术视野,也使他看到了自己的局限。了解到在人大博士毕业后留校做研究需要掌握中文、英文、日文、梵文、巴利文、藏文六门语言,张迪轩在尝试了除巴利文和藏文之外的语言后,就发现自己“失败了”。

发表评论