29年前的今天,1990年8月30日,台北风雨交加。

一个老人在台北杭州南路的一所房子里去世,享年95岁。

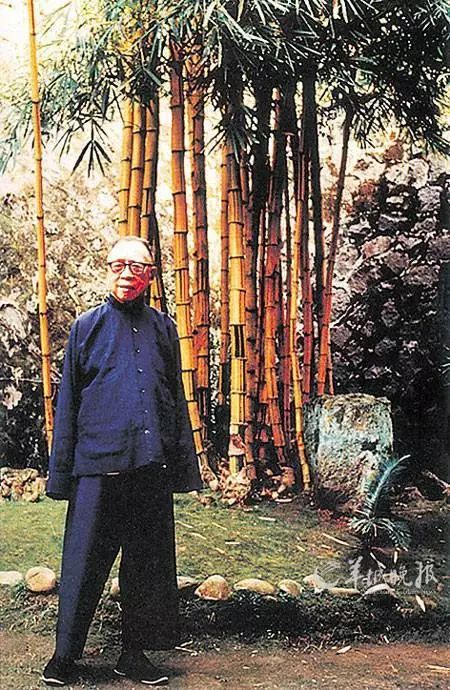

这所房子,他只住了两个月。在这两个月里,本来已目不能视的他几乎一句话也说不出来,在生命的最后,他偶尔会迷惑地望向窗外。只有妻子知道,他在找窗外的南竹——那是他之前最熟悉的风景。

南竹是故乡也有的植物,他细心地选择了那些花木,种植在之前的家里。而那个家,他永远回不去了。

他被赶出了那栋房子。

这个老人,叫钱穆。

到外双溪参观的游客,绝大多数是奔着台北故宫去的。但其实,这附近有许多值得拜访的名人故居。

比起蓝得特别醒目的林语堂故居需要开车盘山而上,

比起每天限量15名参观者的张大千故居,

我总喜欢安利东吴大学西南角的“素书楼”——钱穆故居。

沿着学校的主干道一直往里,穿过大片小区,沿着右侧小山坡慢慢走上去,隐约可见的是一幢红砖外墙的小楼。其他的景色都忘了,就记得许多如巨伞撑开的榕树下,门是大红色的,在阳光下特别醒目,据说这是钱穆指定颜色——所谓“朱门”也。

朱门上有黑色三字,曰“素书楼”,正是钱穆遗墨。

《八十忆双亲》里曾经讲过,他少时得伤寒,误用了药,是母亲日夜精心照料,他才从鬼门关里逃脱。起这个名,为的是纪念母亲,也是怀乡:

五世同堂之大门,悬有“五世同堂”一立匾。第二进大厅为鸿议堂,为七房各宅中最大一厅,淮军讨洪杨驻此,集官绅共议防守事宜,因名。第三进为素书堂,后四进堂小无名。西弄堂五叔祖分得素书堂之西偏三间为其家屋。不知为何,一人亲自登屋拆除,惟素书堂,及堂匾尚保留。拆下砖瓦木石,尽以出卖。——《八十忆双亲·师友杂忆》

《八十忆双亲·师友杂忆》是把我看哭的一本书,而在素书楼,你可以处处感受到这种来自钱穆的家国情怀。

客厅里供着朱熹像,我记得还有“静神养气”“读圣贤书,立修齐志”,都是朱熹的话。这些都是钱穆夫人胡美琦捐出来的原物。

图片来自新华网

钱穆的名字是哥哥钱挚改的,这个名字和他的字“宾四”都出自《尚书・舜典》:“宾于四门,四门穆穆。”

有意思的是,钱挚的长子出生,取名字的是钱穆。建安七子里,有一位徐干,“轻官忽禄,不耽世荣”,但擅长辞赋,其五言诗妙绝当时,徐干字“伟长”,钱穆给侄子取名钱伟长。

对,这就是著名科学家钱伟长名字的由来。

钱穆送别侄子钱伟长(右一)留学美国时,在上海与钱伟长等人合影

钱穆的学历,不过是高中——而且没毕业。

写学术类文章,投稿屡屡不中,后来打听了才知道——他投稿的时候说自己是乡村小学老师,编辑一看,立刻弃之不用。

还好人间尚有伯乐。在燕京大学教书的顾颉刚,看了钱穆的文章,立刻写信:“君似不宜长在中学中教国文,宜去大学中教历史。”乡村教师钱穆在顾颉刚的推荐下,成为燕京大学国文讲师。一年后,顾颉刚给胡适写信,推荐钱穆到北京大学任教,说“我想他如到北大,则我即可不来,因我所能教之功课他无不能教也,且他为学比我笃实,我们虽方向有些不同,但我尊重他,希望他常对我补偏救弊。”这里的“他”,说的就是钱穆。

年轻时的钱穆在讲课

因为这个原因,我一直对于迅哥儿叫顾老师“红鼻子”耿耿于怀。

胡适和钱穆的学术见解颇不同,但这并不妨碍胡适吹钱穆的彩虹屁——他对学生说:“有关先秦诸子事,可向宾四先生请教,不必再问我。”

两个人曾经争论老子和孔子的地位,胡适觉得老子在孔子之前;钱穆不同意,两个人在课堂上吵架。于是学生以为两个老师闹崩了,胡适说:

“在大学里,各位教授将各种学说介绍给大家,同学应当自己去选择,看哪一个更合乎真理。”

钱穆在燕大还建了奇功——园中一湖未名,大家集思广益,起了各种名字,钱穆说,不如就叫“未名湖”。

对,这就是北大未名湖的由来。

我们应该叫钱穆老师“起名专家”。

钱穆讲课特别好,西南联大诸位学生的回忆录里,一说到钱穆,都说座无虚席,盼望他讲课:

我们在昆明西南联大一年级时,钱师在昆华中学大课堂里讲中国通史的情景,虽时隔近五十年而我们至今记忆犹新。那时一般是晚上上课,吾师精神饱满,疾步按时来到课堂,从未点过名,但同学们都自动踊跃参加,还有一些人旁听。讲课前,课堂里早已挤满了二百多人,座无虚席,迟到的人只得挤在室外窗台旁或大门口听讲。钱师当年正在四十多岁壮年时期,讲课声音洪亮,结构性、逻辑性严谨,趣味性浓,哲理性强,节节有独到之处,引人思考入胜。课堂内除老师的声音外(间或有记笔记的微音),大家都全神贯注,鸦雀无声。

——姚渠芳《怀念在台湾的钱穆老师》

当时教中国通史的是钱穆先生,《国史大纲》就是他的讲稿。和其他大多数老师不同,钱先生讲课总是充满了感情,往往慷慨激越,听者为之动容。据说上个世纪末特赖齐克(Thlchke)在柏林大学讲授历史,经常吸引大量的听众,对德国民族主义热情的高涨,起了很大的鼓舞作用。我的想象里,或许钱先生讲课庶几近之。据说抗战前,钱先生和胡适、陶希圣在北大讲课都是吸引了大批听众的,虽然这个盛况我因尚是个中学生,未能目睹。钱先生讲史有他自己的一套理论体系,加之以他所特有的激情,常常确实是很动人的。

——何兆武《上学记》

讲课时的钱穆

在西南联大期间,钱穆每周五、周六去昆明给学生讲“中国通史”,上完课之后,从昆明坐小火车返回宜良的岩泉寺。在寺庙里,钱穆完全用一种隐士的生活态度研究学问,单枪匹马完成了《国史大纲》。我至今还能背出这本书开头里,钱穆先生写的几段话:

凡读本书请先具下列诸信念:

一、当信任何一国之国民,尤其是自称知识在水平线以上之国民,对其本国已往历史,应该略有所知。

二、所谓对其本国已往历史略有所知者,尤必附随一种对其本国已往历史之温情与敬意。

三、所谓对其本国已往历史有一种温情与敬意者,至少不会对其本国已往历史抱一种偏激的虚无主义,亦至少不会感到现在我们是站在已往历史最高之顶点,而将我们自身种种罪恶与弱点,一切诿卸于古人。

这几段话,是我做学问至今时刻铭记的座右铭。

1949年的南渡北归,钱穆和胡适一样,被点名为“反动文人”,他没有退路,去了香港,创建了新亚学院。

钱穆在新亚书院的活动中行拱手礼

初创时期,经费不足,钱穆为了钱,总是要去台湾找经费。有一年暑假,钱穆得了严重的胃溃疡,余英时去看他,发现他孤零零躺在一间空教室的地上养病。余英时问:“有什么事要我帮您做吗?”钱穆说:“我想读王阳明的文集。”

钱穆和他的两大弟子严耕望、余英时

1952年,钱穆到台湾淡江文理学院演讲,屋顶掉下的大水泥块一下子把他击晕,他被送到医院急救,新亚学院的学生、在台中师范学院图书馆工作的胡美琦听闻消息,立刻赶去照顾。四年之后,钱穆与胡美琦在香港结婚——钱穆一生婚姻有三,原配夫人和新生婴儿同一年去世;续弦张一贯1949年留在家乡,夫妇再也没有见到面。钱穆的四子两女都是和张夫人所生。

1967年,钱穆打算前往台湾安居。胡美琦卖掉了他们在香港汇丰银行的股票,打算用这笔钱在台北盖房子。一个朋友推荐了外双溪,胡美琦后来回忆,那个朋友说,这个房子很便宜,手续也简单,但之前是坟地,问钱穆是不是忌讳。两个人去看了实地之后,钱穆很喜欢,于是马上订下,由胡美琦的哥哥胡美璜介绍工程师来负责一切。

钱穆搬家之前,和妻子的合影

安排妥当之后,钱穆和妻子回到香港,打算搬家。就在这时,蒋经国来访。

蒋经国当时对钱穆呼之以老师,胡美琦后来回忆,蒋经国登门拜访,直接就提了房子的事情:

就在我们动身前两天,经国先生衔命来访,表示老总统得知宾四准备在台建造家宅,认为应由公家负责。宾四告以一切已准备妥当,请代报告并致谢。临别时,经国先生再三说,总统是很有诚意的,也是政府应该做的,当时宾四并没有接受。我们返港整装,于十月正式迁台。抵台后,方知就在返台几天前,经国先生直接命家兄将屋子设计图呈上,并嘱他不要过问,此外什么也没说。事已至此,也就无从推辞,素书楼就由政府兴建完成。——钱胡美琦,《钱穆逝世20周年》,《联合报》

在蒋经国的督办下,小楼很快建成,这便是素书楼。

钱穆在素书楼

钱穆在这里住了二十三年,可以说,这二十三年,是平静的。胡美琦把钱穆照顾得无微不至,据说,每逢有月亮的晚上,夫人喜欢关掉家中所有的灯,让月光照进整条的长廊,盘膝坐在廊上,静听钱穆在月光下吹箫。

直到1988年。

1988年,台湾当局开放了大陆民众赴台探亲。不过,虽然开放,手续超级复杂。

得到消息的钱穆仍旧欣喜若狂——他和自己留在大陆的子女,终于可以在台北见面了。

钱穆晚年终于和子女团聚

当时钱穆的长女钱易在荷兰阿姆斯特丹进行学术访问,于是从“第三地”前往台湾探亲——钱易也成为两岸分隔40年来第一位赴台探亲的大陆人士。

已过耄耋之年的钱穆得到了最大的幸福,他让女儿就睡在自己旁边的床上。女儿给他搓澡,他特别高兴的说:“哎呀,这是第一次我的女儿给我洗澡,给我擦。”

但很快,民进党中常委陈水扁率先发难,称钱易在入台的时候,没有说自己曾经是共青团员,而后又进一步“揭发”,称钱易是中共党员,曾经在大陆的“叛乱组织”(其实就是政协)任职。这样一来,连带着钱穆也有罪名—— “知匪不报”。

那段日子,素书楼每天都会聚集着大批的媒体记者。

1988年底,虽然台湾“高检署”决定不起诉对钱穆的控告,但长女钱易只能马上离开台湾。

钱易后来回忆,钱穆当时生气地说:“这些人都忘记了中国人的这个道德、情谊,他们不知道家庭的亲情是多么重要,他们不能想像这个女儿会从那么远的地方来看我。”

而这不过是一个开始。

1989年5月13日,时担任台北市议员的周伯伦掀起“钱穆霸占公产之素书楼房舍风波”。周伯伦在台北市议会中提出,钱穆所住的素书楼属于公共财产。素书楼是当年蒋经国委托阳明山管理局所建,产权当属阳明山管理局,现在属于台北市政府的“市产”。钱穆不应该依仗国民党的权势“非法霸占公共财产”,必须迁出素书楼。

周伯伦

“立法委员”陈水扁马上跟进,以书面质询方式强烈要求台北市府收回素书楼。

同时,国民党领袖和“总统”李登辉对这一事件保持了全程沉默和不作为。而钱穆说,当时国民党政府曾经有契约,但“总统府”依旧保持沉默,死活不拿出契约来。

更可笑的是,民进党方提出,钱穆搬出素书楼之后,可以把素书楼改为“钱穆纪念馆”——“钉子户”钱穆,对这个建议觉得哭笑不得。

胡美琦回忆了夫妇俩就搬不搬家的问题进行了谈话:

搬家前,宾四当时正在病中,我不敢详告,有天夜里,我独自坐在廊上,宾四忽然起床走来对我说:“要是我再年轻几岁,宁可到国外去流浪。唉!可惜我现在已经太老了。”紧接着一声长叹。停了一下,他又说:“我有一句话要交代你,将来千万不要把我留在这里。”又是一声长叹。我的泪水随着他的长叹而长流,我为他感到无限辛酸。我对宾四说:“我们自己该要辨明的是民国72年以前没有契约时的两点理由,一是为两位去世的蒋总统争清名。我们认定素书楼是国家宾馆,不是台北市政府的宿舍。当年两位蒋总统是公开兴建素书楼的,二十年来不是没有民意代表,但从没有异议,这一段时期自属合法。时代变了,这表示礼贤下士的时期,在台湾已经结束。所以我们只有搬出素书楼,才能替两位去世的蒋总统表明当年建宾馆并不为私。一是为你,人活着必该要有尊严。借用契约于81年一月到期,报上说某议员表示到期还要再议论。那时你九十八岁了,难道还要再受一次他们呼名唤姓的羞辱吗?素书楼再好,也不值得了。”那天我们夫妇谈到半夜,宾四称赞我所说的话是得道之言。——《联合报》钱穆逝世20周年,钱胡美琦

钱穆与夫人钱胡美琦

1990年5月,这位已经接近全盲的国学大师搬出了素书楼,临走前,他把素书楼内的藏书捐献给各学术单位,只说了一句:

“活的不许住,还没死就要做纪念馆。”

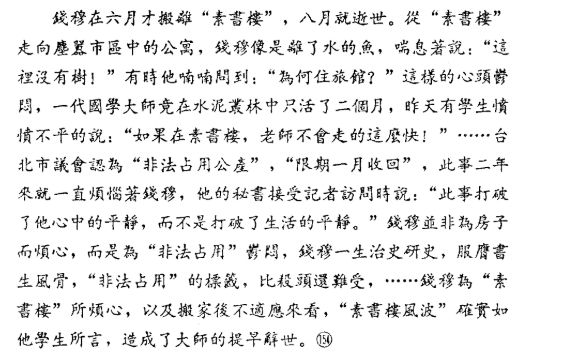

两个月之后,钱穆去世。对于他的死,当时的媒体是这样报道的:

余英时先生给他写的挽联,是这样的:

一生为故国招魂,当时捣麝成尘,未学斋中香不散。

万里曾家山入梦,此日骑鲸渡海,素书楼外月初寒。

在他去世前一年,即使他已经深陷素书楼事件中,钱穆还是将自己的著作稿费,全部捐献出来,创立了素书楼文教基金会。

1994年,当“钱穆纪念馆”在素书楼开幕时,时任台北市长的陈水扁到场讲了这样一番话:

今天我特别指定要来钱穆宾老纪念馆素书楼,以吊唁这一位“一代儒宗”,我觉得我有这个义务和责任来向我们宾老说一声:“宾老不死,不是隐入历史,而是活在历史。”所以向他献花、致意,在心里我是这样来默祷,我是亲自来向宾老表达歉意和说声“对不起”。政府,特别是台北市政府,在过去做得不够,也许是由于一些杂音和压力,忽略了对一代儒宗所应该要有的特别的礼遇,我一直觉得当初让我们的宾老迁出素书楼搬到杭州南路的住宅,不到三个月的时间就离开我们,并且在八十一年(即1992年)归葬中国大陆的江苏太湖之滨,是我们最不愿意看到的事宜,但是这样的事实终究还是发生了。现在我有机会担任台北市行政首长的工作,我唯一能做的、应该做的、最想做的就是今天特地来宾老的铜像面前来跟他致歉,来跟他说一声“对不起”,我希望未来类似事情的处理一定要非常审慎。

胡美琦说,人死了,道歉还有什么用呢?

又过十几年,在钱穆去世二十周年的2010年,时任国民党主席 “总统”马英九也来到素书楼参加追思会,他说素书楼风波是对文化的暴力,希望台湾再也不发生这样的事情。

在追思会上,82岁的胡美琦这样回答了当局的道歉:

每一想到搬家前两年的种种经过,真如噩梦一场,至今我尚无法从噩梦中完全清醒过来。今天「台湾式的民主」,很像台北市的交通,你虽守法,也难保自身的安全。所谓的「民主政治」,成了无轨的车,可以任意横行。在经历了一连串椎心的痛苦后,我不得不加倍地谨慎小心,再不能让死去的丈夫受到另一次伤害了。对于今天的我来说,余生的意义也仅在此。

今年春节,参加台北书展的我站在素书楼的客厅里,看着钱穆在家授课的照片——这里就是他讲课的讲堂。1986年6月9日下午,91岁的钱穆在素书楼讲了最后一课,他穿白色的中国褂子,脸色微黑,眼睛虽然不好,却炯炯有神。来听课的人,和从前西南联大时期一样多。他讲完课,忽然站起来,对学生们说,送给你们最后一句话——

“你是中国人,不要忘记了中国!”

钱穆在素书楼中授课

1.叶永烈,我在台湾寻访国学大师钱穆,《名人传记(上半月)》 2011年04期

2.龙应台,《青春迷惘后发现的十三件事》,端传媒2017年9月23日

3.师永刚,移居台湾的九大师,百花洲文艺出版社

▼

发表评论