随着国学课程的接踵开设,读经诵典和古装服饰的普遍流行,我们似乎正在见证并推动着“国学热”的持续升温。

2009年11月1日,清华大学国学院正式成立。在此之前,几所重点大学已先后开设了国学院或者国学班。

有人不禁会问:中国的高等学府,也开始了“国学热”?

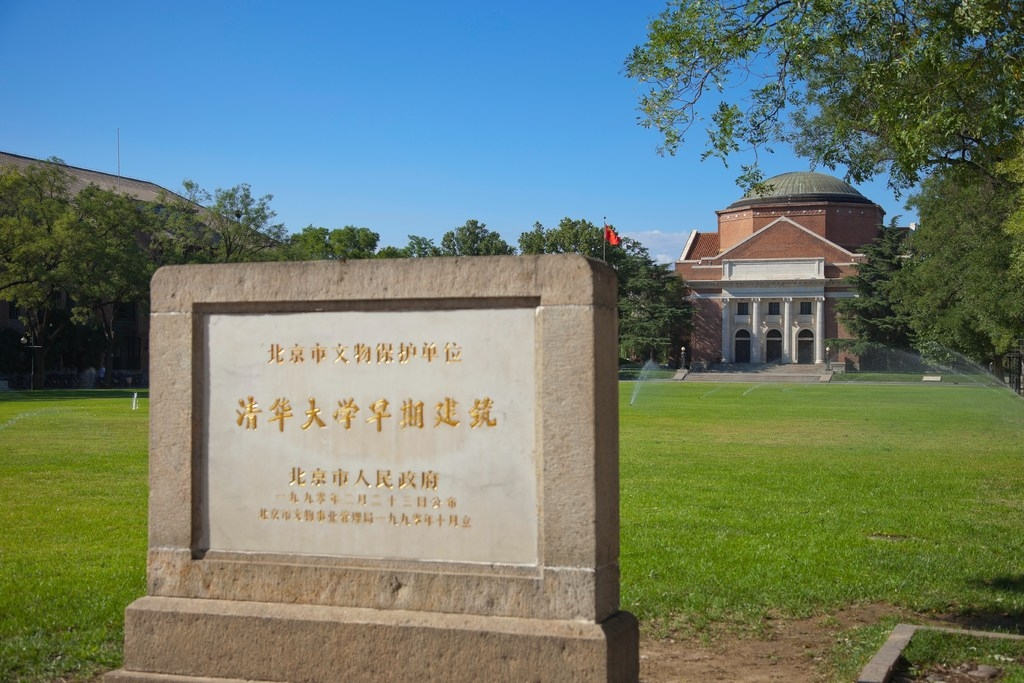

其实早在1925年,清华大学就成立了国学研究院,后因为各种原因,在1929年停办。

但在这短短4年中,清华国学院培养了70余位学有专长的国学学者,其中多数在后来成为我国人文学界的著名学者或国学大师。

2022年,复建的清华国学研究院组织出版《清华国学人物小传》,讲述了6位清华国学大师的生平、学术特点,特别是其与清华的渊源,并以“小传”的形式展现出来。

“小传”不求“全”,而是期待能起普及、宣传之效用,让清华国学研究的特点呈现在世人面前,并期待越来越多的人加入到清华国学研究的传统当中。

梁启超:自强不息,厚德载物

《周易》有云:“天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。”

其中的“自强不息,厚德载物”,正是清华大学的校训,沿用至今。

而这个校训来自梁启超在清华大学的一次演讲。

1914年,梁启超给学生讲怎样培养“君子”人格。

演讲过程中,他引用《周易》中的这两句话,勉励学生要树立远大理想,培养“完全人格”,做“真君子”。

所谓君子,应志愿宏大,具有坚忍强毅的精神,于逆境中不屈不挠,见义勇为;于顺境中宽以待人,气度雍容。

不仅如此,梁启超还告诫留学生们要以本国学问为根柢,才有能力学习西方知识和文明,进而对国家社会做出贡献。

只有这样,他们才能在那个动荡的年代中,“挽既倒之狂澜,作中流之砥柱”。

纵观梁启超的一生,从维新变法、逋日刊报,到参与立宪,再到讨伐洪宪及复辟,再造共和。

每一桩事件都格外精彩,引人入胜。

即使到了晚年,梁启超也总担心自己“志气消磨了”,不断告诉自己“要拿自己做青年的人格模范”。唯有不断地警醒鞭策,才使其具有自强不息的源源动力。

正如他在《饮冰室文集》中所写:“十年饮冰,难凉热血。”

只要一个人志向远大,不管什么困难挫折,都不会将其打败。

王国维:独立之精神,自由之思想

梁启超曾赞叹王国维:“不独为中国所有而为全世界之所有之学人。”

之所以有此赞叹,是因为王国维通晓日、英、德文,对康德、尼采哲学素有研究,在历史、考古、文学、戏曲、音韵、古文字和西北地理等多种学科中,均有不凡贡献,国内外影响颇大。

1925年,49岁的王国维被聘为清华国学院导师。

此时的他正处于学术巅峰时期,其《观堂集林》在海内外广受赞誉。

在教学上,擅长史学理论的梁启超,与以古史考证驰名学界的王国维,彼此相得益彰,配合默契,尤被传为佳话。

更重要的是,王国维从不做空头“名家”,不吃“学术老本”,不在学术以外渔猎名利;而是名愈盛则愈专注于学,在讲学之外,不断开拓新的研究领域。

然而在1927年6月2日,面对长子的离世、好友的断交以及时局形势的变幻,嗜好悲观主义哲学的王国维越发悲观。

他留下“五十之年,只欠一死。经此世变,义无再辱”的遗书,自沉于颐和园昆明湖。

陈寅恪在其纪念碑上撰写道:“惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”

一代国学大师所追求的“独立之精神,自由之思想”,至今仍然鼓舞着后人。

陈寅恪:教授中的教授,为学术的一生

历史学家傅斯年曾评价陈寅恪:“陈先生的学问,近三百年来一人而已。”

从12岁起,陈寅恪先后到日本、德国、瑞士、法国、美国等学校就读。

留学与刻苦学习的经历,使他具备了阅读梵、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德八种语言的能力,尤以梵文和巴利文最为精通。

即使出国游学二十余年,他也未获得任何一张高级学位证书。

因为陈寅恪完全是为了求学而读书。

学位对于他而言,只不过是一张纸而已,唯有把知识装进脑子里,才是真切所学。

陈寅恪在给学生上课时,就曾说道:“前人讲过的,近人讲过的,外国人讲过的,自己过去讲过的,我都不讲。只讲未曾有人讲过的。”

因此,他在任教清华国学院时,被师生冠以“教授中的教授”。

凡接触过陈寅恪的人,都对他惊人的记忆力钦佩不已。

“留心处处皆学问”,陈寅恪从小爱看书,许多典籍皆能背诵。

即使在双目失明的晚年,他备课、著文、著书时,依然能准确地指导助手查阅数十数百种资料,达到胸藏万卷之境界。

正如历史学家周一良对陈寅恪的评价,“儒生思想、诗人气质、史家学术”。

这十二个字,正是陈寅恪一生的写照。

赵元任:“好玩儿”的“中国语言学之父”

语言学家陈原曾说:“赵元任不止是一个杰出的语言学家,还是一个最能接受新科学新工具新观念的博学多才的学人。”

赵元任从小随祖父、父母一家三代人生活。

几经迁徙,十多岁的他就已经会了近十种方言。

15岁在南京上学时,赵元任遇到了天南海北的同学,同学是哪里人,他就用哪里的方言聊天,一时间惊艳四座。

1920年,英国哲学家罗素受邀来华讲学,由赵元任全程陪同翻译。

每到一个地方,他都用当地的方言来翻译。

他在途中向湖南人学长沙话,等到了长沙,已经能用当地话进行翻译了。

讲学结束后,竟有人跑来和他攀老乡。

这位被称为“中国语言学之父”的奇才,会说33种汉语方言,并精通多国语言。

1925年,清华国学院成立,年仅26岁的赵元任与梁启超、王国维、陈寅恪一同被聘为清华国学导师。

赵元任曾告诉女儿,自己研究语言学是为了“好玩儿”。

在今人看来,淡淡一句“好玩儿”背后藏着颇多深意。

赵元任则认为:“好玩者,不是功利主义,不是沽名钓誉,更不是哗众取宠,不是一本万利。”

这种“好玩”其实就是学习时的兴趣。

当一个人打心眼里喜欢一样东西时,自然就有动力去弄懂它。

梁漱溟:中国最后一位大儒家

美国五星上将马歇尔曾说:“在梁漱溟身上看见了甘地。”

1916年,23岁的梁漱溟,在蔡元培的引荐下任教于北京大学哲学系,讲授“印度哲学”和“儒家哲学”。

在讲“儒家哲学”时,听者十分踊跃,除一般学生外,还有许多前辈,甚至是当时以及后来的风云人物。

四年后,《东西文化及其哲学》的出版,更使他享有新儒学先驱者的盛名。

因此,世人皆以“知名学者”来看待梁漱溟。

但他本人却一向不自视为学者,也一向不为了学问而做学问。

梁漱溟表示自己只是好发现问题而已。

有问题,就要用心思;用心思,就有自己的主见;有主见,就会从行动上表现出来。

美国芝加哥大学教授艾恺曾与梁漱溟有过十余次长谈,称梁漱溟为“最后一个儒者”。

1928年之后,他先后赴广东、河南、山东考察并从事农村建设运动,做得有声有色。

他也曾两度借居清华园从事思考和写作,并为清华学子发表讲演。他所关注的,依然是人生问题与中国社会问题,这一点在他一生中从未改变。

多年后,他在写给侄子的信中说:“我这里没有旁的念头,只有一个:责任。我处处皆有责任,而我总是把最大的问题摆在心上。所谓最大的问题即所谓中国问题”。

在这样的信念驱动下,梁漱溟南来而北往,数十年如一日,奔波于他的“人生实践”之路。

李济:中国考古学之父

教育学家吴大猷说:“在李先生之前,作中国考古的都是外国人,李先生确是国人中第一个作中国考古的人,深受我的景仰。”

清华国学院成立时,梁启超担任中国考古学会会长,他希望清华能开设现代考古学的课程。

时任清华大学筹备处顾问、地质学家丁文江听到消息后,推荐在南开大学任教的好友李济前往清华。

其实李济并非严格意义上的考古科班出身。

在留美预备学堂时代的清华毕业后,他前往美国克拉克大学学习心理学,一年以后又转念人口学与社会学研究生,随后转学到哈佛大学攻读人类学博士。

李济对考古研究的兴趣,主要还是在1923年回国以后,特别是在清华国学院时期确立的。

当时没有多少学生真正理解,掘一个坟墓,寻一块骨头,里面就会有学问。

李济曾在课堂上论述考古学之于中国学术发展的意义:“中国的地方,如果在考古学上讲,遍地是黄金,不过没有去捡罢了。如果有人去捡,则中国的历史,现在虽说五千年,将来或许比十二万五千年还要长呢!”

自始至终,李济都力倡“科学思想”,旨在为中国建立起“现代学术”。

随着考古发掘工作的不断展开,第一代考古学人的黄金时代也徐徐拉开了大幕。

写在最后:赓续传统,再现辉煌

二十世纪二十年代,清华大学国学院始终坚持着“学术第一、讲学自由、兼容并包”的精神,开创了清华大学早期人文学研究的黄金年代。

各位导师言传身教,弟子奉行不渝,精神一脉相承。

80年后,清华大学第二次成立国学研究院。

尽管“四大导师”和梁漱溟、李济已不能重现,其学术神话无法复制,但老清华国学院的精神和宗旨在今天仍然有不可磨灭的价值。

正如陈来院长所言,今天的清华大学国学研究院,依然承续老清华国学研究院对国学概念的理解和使用,也将以“中国主体、世界眼光”为宗旨传承老清华国学研究院的学术精神。

我们相信清华国学研究院能够赓续传统,再现辉煌。

阅读推荐

《清华国学人物小传:四大导师及梁漱溟、李济》

1925年,清华大学成立国学研究院,在四年的历程中,大师汇聚,成果瞩目;同时以国学研院为平台,培养了一批优秀的国学研究人才,为中国文化的持续发展做出了独特贡献。清华的国学成就,成为近现代国学研究的一面旗帜。本书以清华国学研究院四大导师及梁漱溟、李济为传主,以简明扼要的文字,介绍他们的生平、贡献以及与清华的关系。本书的研究建立在翔实的材料与扎实的研究基础之上,是国学爱好者、清华校史研究者、清华校友和在校师生了解清华国学传统的一扇窗。

作者简介

《清华国学人物小传:四大导师及梁漱溟、李济》

发表评论