“国学”二字,有明确文献记载始于西周,《礼记·学记》有云:“古之教者,家有塾,党有庠,术有序,国有学。”

在漫长的历史发展中,国学被不断赋予新的定义,对此,袁行霈先生说:“历史悠久的国学只有不断以新的形态代替旧的形态,才能永葆青春。”

如今,有人问,我们学习国学、学习传统文化有什么用,它既不能做导弹大炮,亦不能做坦克航母?

这种想法无疑是肤浅并且荒诞的。

无论是在哪一个时代,民族文化都被赋予了无可替代的意义。世界上没有两片完全相同的树叶,一个民族、一个国家,必须知道自己是谁,从哪里来,到哪里去,才能不断的进步、不断强大。

强大的背后必然是民族精神和民族自信,那这些要从哪里来?只能是传统文化。

经济的快速发展使我们的生活也在加速,钢笔代替毛笔、圆珠笔又代替了钢笔,简便、快捷、效率是这个时代的代名词。

我们在遗忘,遗忘“挥毫落纸如云烟”的笔墨书香,遗忘“我自横刀向天笑”的铮铮铁骨,遗忘“天子呼来不上船”的文人气节... ...

所以国学被需要,传统文化被需要,民族精神被需要,民族自信被需要!

京博国学,始终以“做最有价值的国学微刊”为使命,打造一流传统文化平台,不丢传统,不忘来路,不失本心。

云浮千秋,江山万古,这一方天地,有平天下的圣贤,有治家国的良图,有李白的如弦大道,有屈原的漫漫征途... ...秉承文化匠人理念,我们希望,在这里,您终能找寻文化之魂,回归传统之根。

——京博国学

诸子百家,众妙之门——儒释道文化的聚集地

“儒释道,是中国文化的三大支柱。儒家的真精神是入世,佛家的真精神是出世,道家的真精神是超世。跟儒家学入世,学的是拿得起、有正气;跟佛家学出世,学的是放得下、有静气;跟道家学超世,学的是想得开、有大气。'

合之,便是以出世之心,凭超世眼界,做入世之事。这便是儒释道带给我们最好的人生启迪。”

儒释道文化是中国文化的发祥地,也是京博国学的第一站,我们坚信民族精神的根源在这里,民族智慧的起源地同样在这里。

“解读传统文化的玄妙,让每个传统文化爱好者都能读懂经典、探讨经典。”这是我们的初心,也是我们的宗旨。京博国学自创办至今,始终坚持这一观点,将儒释道文化中晦涩而深刻的智慧融入到历史人物或故事中,一一剖析,全面深刻地解读了儒释道文化经典。

南怀瑾先生说:“佛为心,道为骨,儒为表,大度看世界;技在手,能在身,思在脑,从容过生活。”在儒释道文化上,京博国学给出了异曲同工之妙的解读:“跟儒家学入世,跟佛家学出世,跟道家学超世”。

在这里,有“齐家治国平天下”的儒家圣贤,有“青山白云常自在”的佛家禅意,有“大象无声,上善若水”的道家玄妙。

这里是华夏文明最为厚重并且神秘的一笔——儒释道文化。

数风流人物:熠熠生辉的大师风范

从帝王将相到文人墨客,从治世贤良到科学巨匠,这里有数千载的风流人物,这里有熠熠生辉的大师风范。

这里是京博国学的第二站,讲述那些被历史铭记或遗忘的千古风流。

梁启超曾说:“ 读名人传记,最能激发人志气,且于应事接物之智慧增长不少,古人所以贵读史者以此。”

读名人故事,相当于跨越历史时空与他们对话,无论是春秋鼎盛的王朝,还是风雨飘摇的时代,总有那么一些杰出的人物呐喊出一个时代的声音,还有那么一些人,他们虽然默默无闻,却在人类文明史的进程中做出不可磨灭的贡献。

我们做的,便是充当历史的拾遗者,将那些或深或浅的惊鸿一瞥纳入文字,与读者共品。

“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,这一方天地,既有世事变幻,亦有人情冷暖,我们,便是中间最好的诠释者。

千载家风,教育为先

一个家族的传承,就像是一件上好的古董。它历经许多人的呵护与打磨,在漫长时光中悄无声息地积淀,几代人地坚持,虽未给孩子留下万倾家产,但却为孩子留下了最宝贵的精神命脉。

好门风能教我们做人的涵养。好门风一代一代地传承,能让我们在这个迅疾变化的时代里,找到内心不变的温暖,找到属于自己的真正的人生价值和秩序。家风好,就能家道兴盛、和顺美满;家风差,难免殃及子孙、贻害无穷。《周易》云:积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃。

从孟母三迁到曾子杀彘,从《颜氏家训》到曾国藩《家书》,我国传统向来重视家风、重视教育。我们也知道,随着时代的进步与发展,传统家教中许多认知也需要变革,需要推陈出新,需要反思。

好的教育从来都不是刻板的,也不是一成不变的。我们做的是在立足传统文化的基础上,秉承“传统但不过时,新锐但不跟风”的理念,将华夏传承的家风文化传递下去,也把世界优秀的教育案例与您分享。

这里是京博国学的第三站,是家风与教育的传承地。

在这里,您可以品读到《易经》智慧中的家风解读;你可以阅览曾国藩留下的千古家风家训,也可以看到同时期的国外,教育是怎么一回事。

教育是一堂没有老师的课,需要您与我一同学习探讨。

不忘初心,回归传统的生活美学

“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”这是诗经带给我们的美学,也是诗经带给我们的生活。

从诗经楚辞到唐诗宋词元曲,无不透着古人的生活志趣。如今的快生活节奏使我们越来越向往古人的慢生活。

这里是京博国学的最后一站,回归中式生活美学。

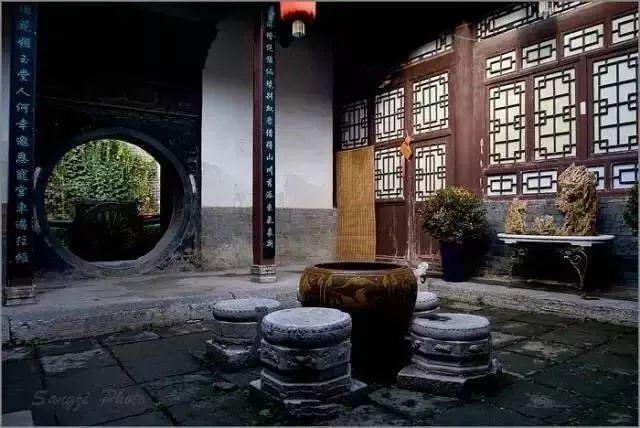

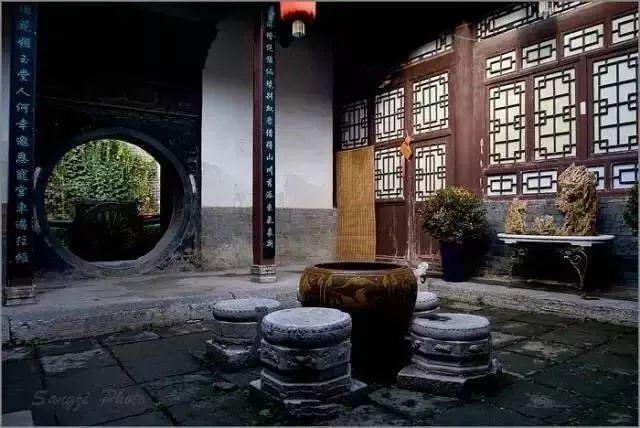

刺绣、瓷器、中式建筑,这些在生活中越来越少接触到的东西,却对我们的吸引力越来越大。我们从故纸堆里找出这些旧身影,把当年的美一点点还原,为您的生活点缀最纯粹的中国色彩。

在这里,您可以从诗经里找到那些唯美的名字来源;你可以在简约的瓷器中发现宋代的极简艺术;您还可以从秦砖汉瓦的光影中领略古建筑之美。

对于生活,这里保留了华夏民族抱朴求真的精神根源,无论是水墨丹青还是雕梁画栋,我们还原生活美学最本真的一面,历久弥新而不流于表面。

生活有很多种方式,

我们选择最富有民族底色的生活。

它要有诸子百家的智慧,

它要有流传千古的大家风度,

它要有观点,

它也要不失态度。

在这里,

它叫京博国学,

发表评论