他从海宁走向世界

鲁迅评价他说

“要谈国学,

他才可以算一个研究国学的人物。”

他就是海宁人

一

旧闻一则说王氏

一九二七年六月二日,农历五月初三日上午十一时左右,北京颐和园的昆明湖上,传出“扑通”的一声钝响,湖水激起,打破了无声的中国。

一位留辫子、穿马褂的先生投湖自尽了。

中国文化史上惊心动魄的一刻,没有丝毫预兆,就这么发生了。

湖上园丁回视,见有人落水,急喊救人。群集赴援,不到一两分钟,投水的先生即被救上,但五官为淤泥所塞,加上先生呼吸本来就不强,竟是早已气绝。

先生赴死之处在鱼藻轩前,那里的湖水其实很浅,上为细泥浮藻,先生纵身一跃,投入时整个身子倒插水中,捞起时,下身尚未湿透,可见先生投湖,是义无反顾、抱定了必死的决心的。

两天后,《顺天时报》对王国维的投水自裁,作出了如下的报道:

继屈平投江之王国维投昆明湖自杀

为胜国逊帝抱悲观无愧于忠

赴颐和园以死自了伤心千古

北京清华学校研究院历史教授王国维前(一日)日下午一人独赴颐和园,因悲观时局,跃赴昆明湖自杀。当晚该校同人见王未回,情知有异,因王平时,常抱悲观,疑王生命有危,翌晨即派四出寻找,二日上午十一时,果在颐和园昆明湖发现王氏尸体,该校同事及学生闻讯,皆异常恸悼,特于昨日停课一日以致哀。闻当一日下午,王氏曾向学校会计课支洋三元,会计课不知其何用,遂即照与,王氏独赴颐和园,入门径至昆明湖,适无游人,王遂投水,因无人知。王为浙江海宁人,年已五十余岁,家有妻一,及子女七人,治经史词曲极精到,前清曾充宣统师傅,为保皇党之一人,入民国后,仍留发辫不肯去,平常对时局,多抱悲观,近南军势张,王颇虑将来于宣统有何不利,故愤而自戕云。……

报章将先生投水与屈原自沉汨罗相提并论,一下子将此一事件提高到了中国文化最高级别的悲剧层面。北京的各大报纸对于著名学者的自杀报道更是不遗余力,《晨报》以《我国之世界的学者——王国维投昆明湖自杀》为标题作了更为详尽的报道。一时之间,一个独坐书斋,埋首学问、性格有点孤僻、不为大众所知的学者,因采取了激进的死亡方式,破天荒地取代了军阀混战的时事报道,成了报刊的头条消息——中国文化界绵绵无尽的悲伤、痛惜、追念,从此揭开了序幕。

王国维(1877—1927),字静安,号观堂,海宁人,我国近现代之交最杰出的学者之一,享有很大国际影响的学界巨擘。他短短二十多年的学术生涯,在文学、史学、考古学、古文字学、音韵学、版本目录学、敦煌学、西北边疆地理和哲学等多种领域的研究中取得了划时代或开创性的卓越成就。

我们来读读当时的文化界对王氏的评介——

王国维是嘉兴走向全国,走向世界的伟大学者。他的国学成就,高山仰止。他死时,只有五十一岁,正处于学术生涯的鼎盛时期。他去世迄今八十二年,单就学术的成就,未必有人超过了他——八十二年前,先生赴死的那一刻,似乎也带走了中国传统文化最后的一抹夕光。

八十二年后,新一轮的国学热,在全国范围悄然兴起,嘉兴当然也不例外,各种“国学大师”的称号,时见报端,听到、见到这样或那样的“大师”,笔者的耳朵边总是要回荡一下鲁迅先生的提醒:

“要谈国学,他才可以算一个研究国学的人物。”

不愧是大先生说的话。

二

他是文言老“愤青”

八十多年后,王国维留给后世的背影还是相当鲜明的:天冷时,一袭长袍,外罩灰色或深蓝色罩衫,腰上是黑色汗巾式腰带,上穿黑色马褂,夏天呢,是夏布长衫。着布鞋,头上一顶瓜皮小帽。一副圆而大大的近视眼镜。黒髭,牙齿有点獠在外面,样子不大好看。最招人耳目的,是一根辫子,“猪尾巴似的在腰带上摇来摇去。”有幸观瞻的日本作家青木正儿告诉我们说。

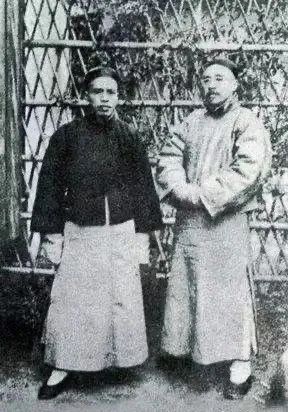

王国维、罗振玉合影

当年的北京城里,辜鸿铭和王国维,结成了两根最著名的辫子党。辜汤生张扬,王国维内敛;辜的咏辫奇句“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”,尽人皆知;王的辫子,默默地摇晃着。奇怪,最容易滋生左翼激进分子的大学,竟没人敢一步上前把它给剪了。倒是有一次,夫人问他:人家的辫子全都剪了,你留着做什么?他淡淡地回答:既然留了,又何必剪呢?

王国维是接触过西洋文明的,康德叔本华尼采的学说,如数家珍,哪会不明一根辫子的含义?还是青木正儿说得妙:“(那小辫儿)正是先生的主义的标志……先生的头发是先生把信念、节义、幽愤一起编成的,很结实。”

这里说到了“幽愤”。

与辜汤生的张目的激烈不同,王国维外表平静,内心却滋味百集,“幽愤”一词,点到先生的穴位了。他之“愤”,不是白话,是文言,正好与辜汤生倒了一个个儿。

王国维早年论文学与教育,劈头就是一句愤激的文言:“生百政治家,不如生一大文学家。”原因呢?“政治家与国民以物质上之利益,而文学家与以精神上之利益。”“夫物质的文明,取诸他国,不数十年而具矣,独至精神上之趣味,非千百年之培养,与一二天才之出,不及此。”王先生最重精神文明,其实每一个真正的读书人都有这样的认识。这“百”与“一”的比例,难道不也隐含着他内心的孤愤?

他论哲学家与美术家之天职,竟论出了最神圣、最尊贵的哲学与美术的无用,“以功用论哲学,则哲学之价值失。”世人重功用实利,要这哲学何干?王国维未尝不明白,不过,“天下之人嚣然谓之曰无用,无损于哲学美术之价值也。”这又是王国维行文的机变了。

王国维木讷,不善言辞,连末代皇帝溥仪开口闭口也是“这个老实人”的,看来王国维的老实是出了名了。鲁迅干脆说他“老实到像一条火腿”。亏鲁夫子想得出这样的妙譬——他对他是赞佩的。那年头,能够让他赞佩的人实在不多。王国维的学问,实在太好了,举世无匹,鲁迅佩服。

但老实人也有老实人的一根筋,当年的胡适之——还是毛头小伙子的时候——来约他的稿。听说了胡适之他们要将他的文章横排发表,他的牛脾气上来了,横竖不肯。他哪儿瞧得起新文学。

王国维不会客气,不会应酬人,一门心思做他的学问。如果有人拿来一件古铜器,要他鉴定,假使他说一句海宁话“靠不住的”,无论那人找来那样的证据证明此件的真,他看了以后,总还是那句话:“靠不住的。”他不附和你,也不驳难你。他声音低低的,带着浓重的浙江海宁口音,却是那样地让人无可辩驳。

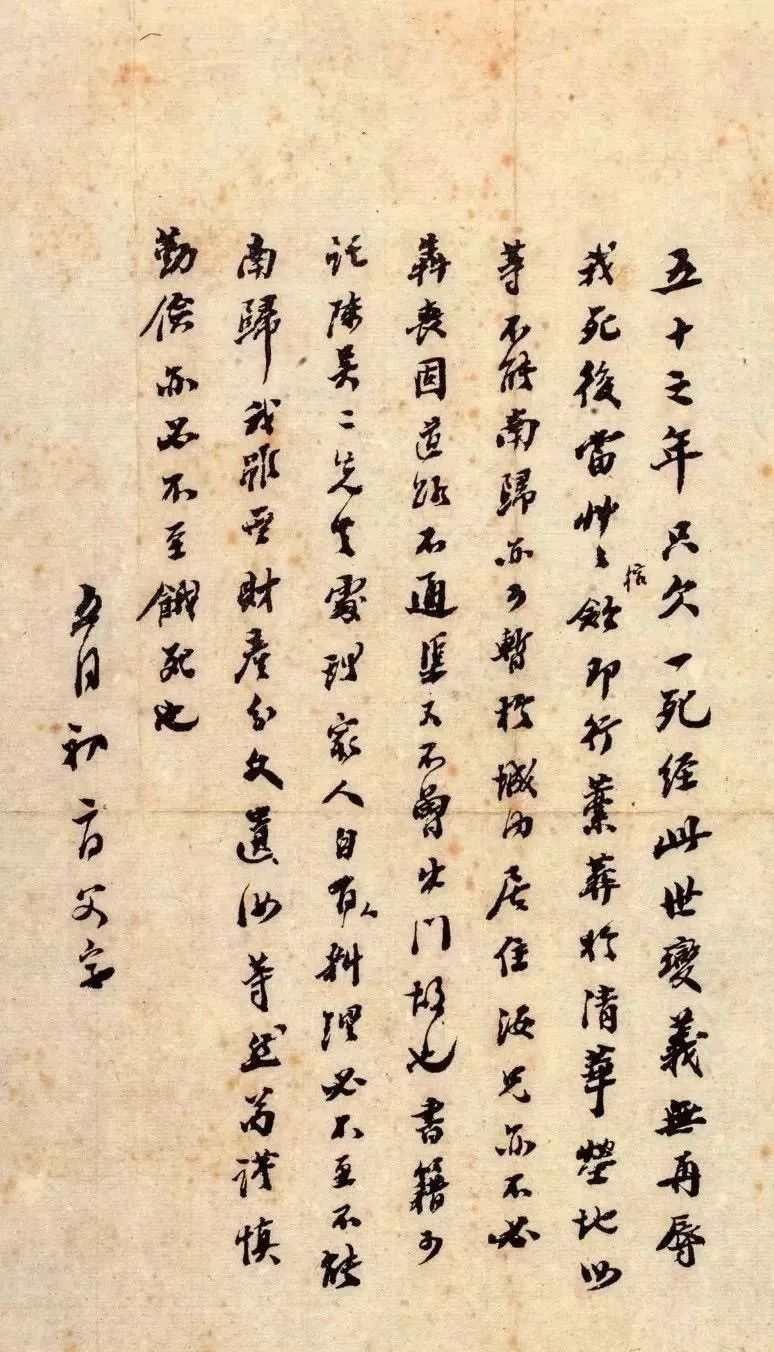

王国维平淡一生,最难费解的却是他的死。他的死把他推举到了公众的位置上,殉清?殉文化?还是另有隐情?历来多有猜测。“五十之年,只欠一死。经此世变,义无再辱。”王国维最后的绝笔——他的遗嘱,话中有话,充满了愤激之言。老实人的心,其实愤愤不平,对一个剧变的时代他是不适应的。他还真有点害怕。

怕什么呢?

怕他的长袍马褂,瓜皮小帽,辫子……以及文言文,都将无存?王国维一定意识到了这一些,他是那么敏感的一个人。好吧,那就干脆一点,连这用了五十年的臭皮囊一块儿早一点灭去了行迹吧。木讷的、不善言辞的人往往下得了这样的决心。

这其实是一个那么孤愤的老“愤青”。

不得不说,他是忠实于他自己的内心的。他内心激越,外表平静。他不说,他行动。他的那一声“扑通”,溅起的水花太大了,太远了。那水花,注定了要溅湿以后不知道多少个世纪。

我们的时代,文化的愤青,实在太少。先生是极其稀有的一个。

三

蓦然回首,那人却在灯火阑珊处

国学,自从白话文开始的时候,就有人开始寻找了,如此说来,我们已经寻找好多年了。一九二七年,王国维的那一声“扑通”,是白话文,大家都听到,但是,大家都听懂了吗?

未必!

国学的大师,近年来,大家都是那么迫切地在寻找。但是,找来找去,最后找到的还是王国维——我们身边一个长衫马褂的人物。

这正应了王国维宋词中拈出论述做学问的三种境界的最后一种:

蓦然回首,那人却在灯火阑珊处

王国维是嘉兴的,中国的,更是世界的。

看看那个成就他国学大师的时代吧,看看他的乡党:

更不必说谈迁、张履祥、吕留良、朱彝尊等等更为久远的人物。以学术为业,嘉兴是有它的传统的。这样的传统,什么时候重续辉煌呢?

作者简介:邹汉明,诗人、作家、批评家。1966年生,浙江桐乡人。1987年开始写作,诗歌创作为主,兼散文、文论等,主要作品有《在光线上奔跑》《江南词典》《塔鱼浜自然史》《北冰洋的礼物》《论灵魂及其他》《穆旦传》等。现居嘉兴。

《悦读·潮文》栏目征稿啦!

凡是能够展现海宁历史进程、人文精神、名人事迹、自然风貌、文学艺术作品、古籍著述、文物档案、民俗风情、名胜古迹、非物质文化遗产、地名历史典故以及好书荐读等相关内容,在回望和呈现历史文化的同时,充分展现新时代潮城海宁的新故事、新变化、新成就。

投稿方式:

发表评论