没错这是我一年前写的。。

没错写这篇的主要原因是从入学以来我就很期待的三年级选修课《韩国学概论》它无了...(允悲)

需要学习区域国别研究的人应该都知道,这种研究的关键就是要对某个地区或国家的社会有着非常深入的全方位了解。由于从初中时期就开始断断续续看韩剧了(划掉),我对韩国社会的兴趣也是很高的。本来想着大三通过这门课对韩国有一个更加彻底的了解,但现在这个愿望落空了,只好自己随便写一些对韩国社会状况的观察。这篇文章所涉及的一部剧和一部纪录片揭示了韩国社会中非常重要的侧面--教育。在东亚“内卷”文化的大环境中,我认为韩国是中日韩三国中当之无愧的“卷王”。

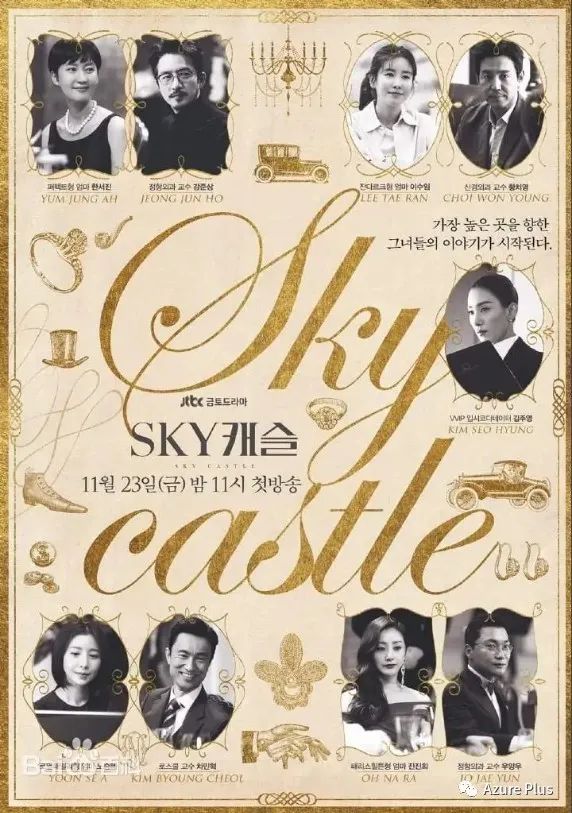

《SKY Castle》(中文译名:天空之城)是2018年播出的韩剧。这部剧以高端小区“天空之城”中的几户人家为背景,展现了韩国中上层社会家庭为了孩子的升学考试所付出的令人瞋目结舌的努力。这个小区的名字是别有深意的。SKY是韩国三所顶尖名牌大学的首字母缩写,S代表首尔大学,K代表高丽大学,Y代表延世大学。

这些家庭的父亲都是医学或法学相关行业的顶尖从业者,母亲则多是全职主妇--专门负责家务事和孩子们的教育。韩国的大学入学方式非常复杂,并不是单纯靠分数。参与社团、志愿活动、当选学生干部等被认为是体现综合素质的重要方式。课外补习盛行,学生之间也存在着信息情报的无形而快速的战争。除了学生个人的努力之外,父母的财力、人脉和精力都是非常重要的竞争砝码。在剧中可以看到,需要花重金聘请的高考协调专员连考生的食谱、所用灯光的亮度、房间的设计、心理压力的调节等方面都全部包揽,会收买同学为生活记录簿添色,也会读一些很困难的书拔苗助长。甚至少女心事和男女关系的萌芽都需要在掌控范围之内。

剧中的很多观点也是“内卷型”社会中很有代表性的。比如说,学校如战场,同学如敌人,不是你死就是他死,应该在朋友因为各种原因无法集中竞争时迅速提升自己的位次;再比如,坚强才能获得成功,要放弃一切懦弱的想法。

父母们打造医生世家或法律官员世家的野心折磨着孩子们。怀着“总有一天会感激我”的心情,给孩子们灌输社会金字塔理论,试图把所谓的“优秀的遗传因子”传承下去。大人和小孩之间的激烈碰撞无时无刻不在发生。“没读过书就是虫子吗”、“考上医大就能保障幸福成功吗”。不管孩子的心理有多难受,重要的是拿到首尔医大的录取通知书。偷盗不是大问题,只是释放压力的一种方式。对别人没礼貌、处理不好人际关系、尖酸刻薄的性格、藐视他人的习惯也不是问题,只要成绩好。孩子成为上流社会中产阶级炫耀的资本,“没有养育出成功的孩子那么人生也是失败的”。

基于这种背景,无法忍受女儿从天才变成傻子的金珠英(本剧核心人物之一)抓住了空子,利用父母对孩子的欲望来捞钱和破坏家庭。她利用艺瑞对慧娜的仇恨心理激发其竞争动力,利用英才被父母控制的憋屈来激发其好好学习向父母复仇的愿望。

我认为这部剧属于黑色幽默轻喜剧的类型,剧中很多表现手法都比较荒诞夸张(观看的时候比较费耳朵嗯),各户人家、甚至每个人都有着自己隐藏的秘密,人性在城堡里是被压抑着的,各怀鬼胎逐步揭穿的时候非!常!带!感!华丽的外表下是早就已经腐烂的道德,优雅的谈吐背后是蛇蝎心肠,人人羡慕的家庭背后却是千疮百孔。这种伤痕并不会因为考上了顶尖医科大学而消失。

很多人物的塑造都是有血有肉的。比如说韩书珍,虽然狠毒,但是对慧娜还是抱有一丝怜悯。但是,(以下仅代表我个人观点)本st人真的非常非常非常讨厌多管闲事、一股清流、拯救世界的童话作家设定。刚开始看时觉得承慧是一个很懦弱的女子,但后面发现她其实骨子里很有反叛精神。车教授的反差萌堪称全剧最大!最后老婆孩子都走了自己在那吃泡面真的很可怜,还发了超级肉麻的短信还哭卿卿哈哈哈哈哈哈。慧娜是一个很有手段的很优秀的孩子,但是她最终也输给了和大人的博弈之中(想和大人进行利益交换的交易未免有点太低估对方了)。

最后电视剧给的结局我感觉也比较耐人寻味。虽然是一个大团圆结局,凸显了邻里情,但是最后金珠英老师的“招牌笑容”又回来了,仿佛这样的历史又会重演。许多阴差阳错推动着故事的发展,欲望真的会吞噬人。为了不把考卷泄露的事情揭发,于是选择让无辜的孩子去顶罪。没有同情心的城堡世界里,大人不像大人。

整部作品最终的落脚点还是在于对韩国教育系统的批判。“无法改变现状的情况下只能父母多给点爱了”。

(小声:其实中国也一样哦)

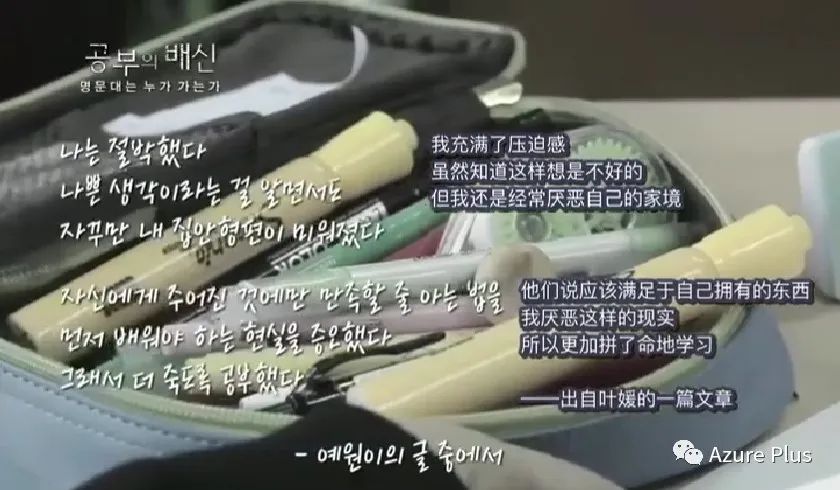

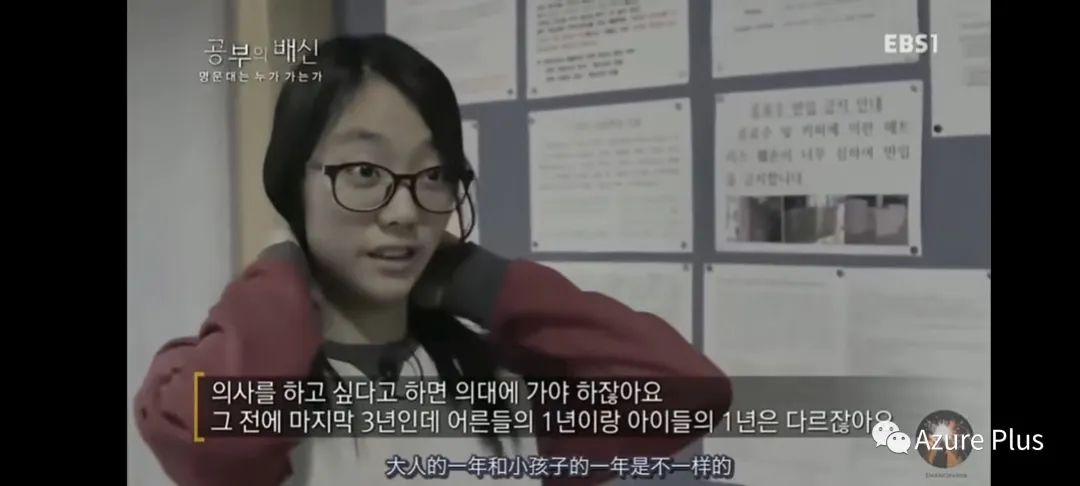

EBS的纪录片《学习的背叛》则更加现实一些。我只看了前两集。握笔到长老茧手痛,每天腰酸背痛坐在课桌前几十个小时,熬夜,咖啡,计划表限制了吃饭上厕所时间,提前学习完高中课程…第一集聚焦的点是,到底要多么努力才能考上名牌大学。纪录片指出,教育存在严重的区域不均,首尔地区的入学率显然高于地方。科学高中、外国语高中等特殊目的高中的名校入学率又显然高于其他学校。这是众所周知的秘密。

小孩们的思想真的好成熟))

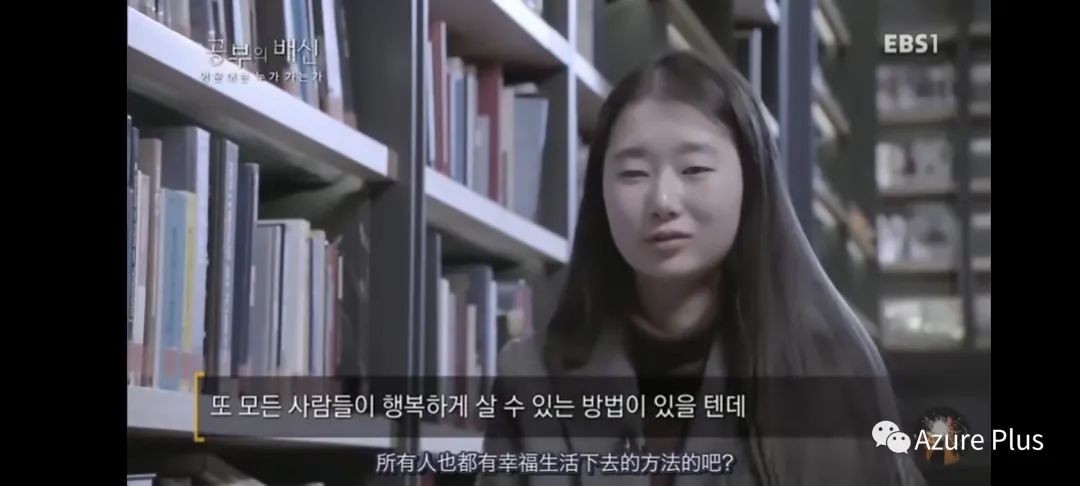

第二集对于这种竞争在大学的延伸刻画则更加深入,很多地方都让人感觉特别有共鸣。

例如,韩国的大学里会组织高中校友团体,外国语高中、科学高中等特殊高中进入名牌大学的学生往往会抱团,他们更容易获取资源、适应大学生活,成绩通常也会更好。普高出身的学生则很容易感到迷茫,在庆幸自己考入名牌大学的同时又怀疑人生是否跌落谷底。

在竞争极度激烈的社会,人们好像更容易被标签所吸引,用标签来判断一个人更为快捷,校名就是这样一种标签。

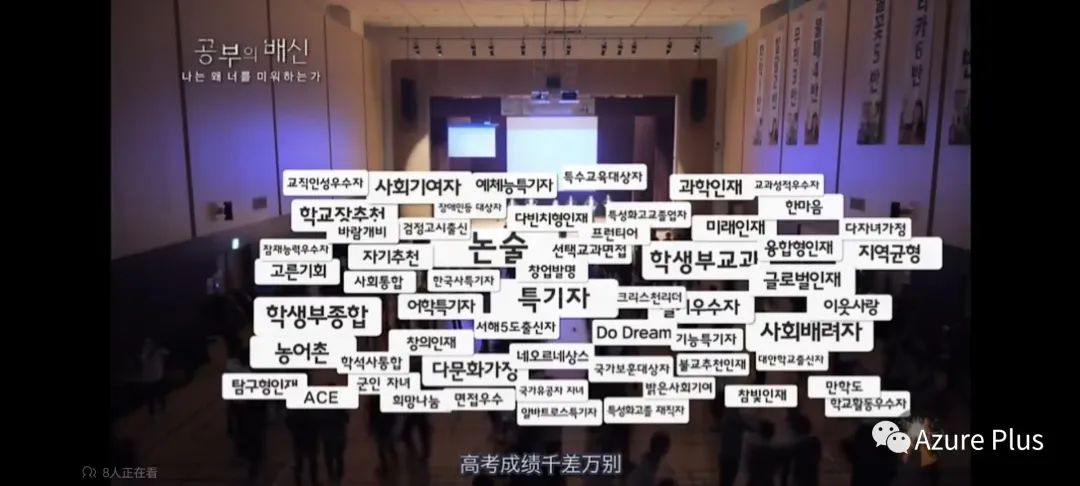

不同的入学途径也是形成歧视链的一个重要方面。

(千差万别的高考入学途径)

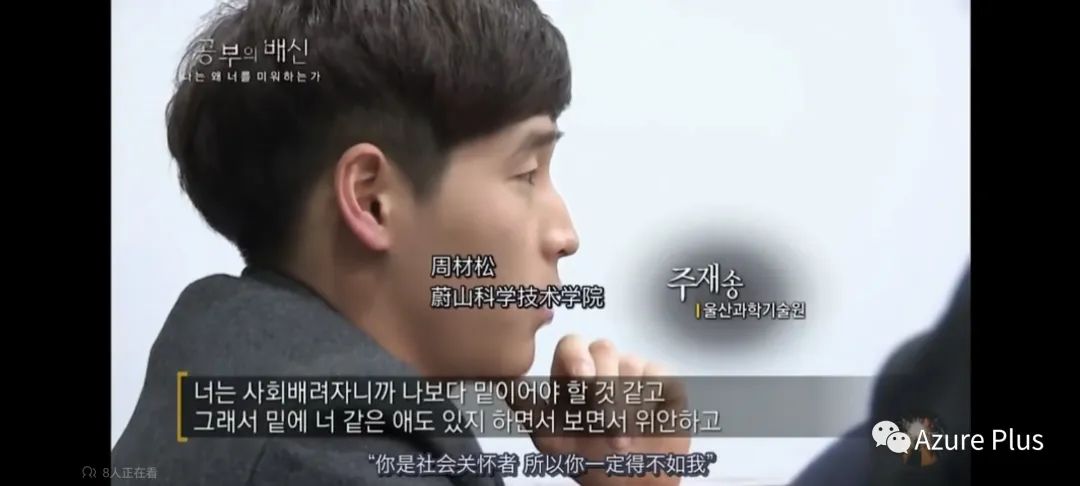

“没有我努力,却还是轻松地和我上了同一所大学”据纪录片,这样的心理在韩国名牌大学的学生里面非常常见。不同的入学途径是阶级妥协的结果,却日益引发了对公平性的不满,也符合这一集的标题“我为什么讨厌你”。

这是对努力的一种心理补偿。在竞争激烈的社会里,哪怕在心理上占据一个更有利的位置,也能对拼命的学生们起到安慰作用。

与此同时还有对通过“机会均等”制进入名牌大学的家境贫寒的学生的歧视。

不只是大学,成绩换优待在中学也是一条通用法则。韩国也存在着深化班,和我们的重点班是类似概念。

“本以为上了大学是结束,没想到是竞争的开始”在优秀的洪流里面,各种尖子生开始频繁地产生自我怀疑。

在就业市场里没有优势的专业面临着毕业即失业的风险,选修金融双学位的比例大增。

(文科生现状x)

在不断的比较中,学生们获得安慰,“虽然知道以学校、专业区分人不好”,但竞争已经是根深蒂固的内在观念。

看完之后反而不知道说什么了

不知道为什么

东亚模式的弊端在研究中很少见

感觉学界的认识

包括父母辈的认识

还停留在七十年代

但能怎么办呢

从体系来看 我也不过是一枚棋子罢了

———

发表评论