第6课:玉

这一课的内容承接上一课,来讲“玉”字的书写要点。

带玉的字(带玉的字有哪些)

图1—4是我从经典碑帖中选出的“玉”字。

单从字形上来讲,这个字的笔画和“主”字是一样的,都是在“王”字上加了一个点,只是点的位置不同罢了。

所以横画竖画的书写要点和第4课的“王”字、第5课的“主”字是一致的,主要的差别在于结构。

1.柳公权《大唐回元观钟楼铭》

图1出自柳公权《大唐回元观钟楼铭》,从结构上来说,如红、绿、紫三色线所示,大体上可以说是“四平八稳”的,只有两点例外。

第一,横画仍旧是微微有些倾斜的,如黄线所示。

第二,上两横的距离较近,下两横的距离较远(如蓝色线所示,上面的A线较短,下面的B线较长),也就是上密下疏,上紧下松。

图2—图5,是晋人和唐人典型的处理手法,请留意每个字下部红色的三角形标记。

2.王羲之《黄庭经》

这个三角形标示出的,是最下面一横和一点之间形成的负空间,也就是说,点的位置和方向都是往右下角重重压下的,实际上也就是在为往右上方倾斜的横画重新找回平衡。

我们甚至可以把“玉”字中的那个点,看做“王”字中最下横画的重重顿笔。

第3课中图4的“王”字,就很像这种情况。

3.欧阳询《皇甫诞碑》

4.颜真卿《多宝塔碑》

5.钟绍京《灵飞经》

上小下大的三角形是所有几何图形中最稳固的图形,所以,这样的结构,是由整体外廓的稳定,到横画倾斜的不稳定,又到哪一点重新找回平衡的稳定的,很精妙。

掌握了这两个要点,写好这个字就不难了,你可以拿起笔来试一试。

再延伸一点点。

请重新观察图2和图3—图5,有没有发现不同?

因为做了标记,应该很容易看出来。

图1上部的紫色圆圈,标示了第一横画和竖画是断开的,下部的绿色圆圈,标示了第三横画和点是连接在一起的。

图3—图5,第一横画和竖画全是连接的,没有画圈;下部的第三横画和点,是分开的。

图1的第一横画和竖画,可以接起来吗?不可以。

图3—图5的第三横画和点,可以接起来吗?不可以。

为什么?

因为跟虚实节奏有关。

请看图1,如果第一横画和竖画接起来,那么第三横画和点就不可以再接了。

其它几个例字也是一样的道理。这两个位置,如果全接,整个字的结构会过紧;如果全断,整个字的结构会过松。

像图上这样分别处理,是符合松紧和虚实对比的规律的。

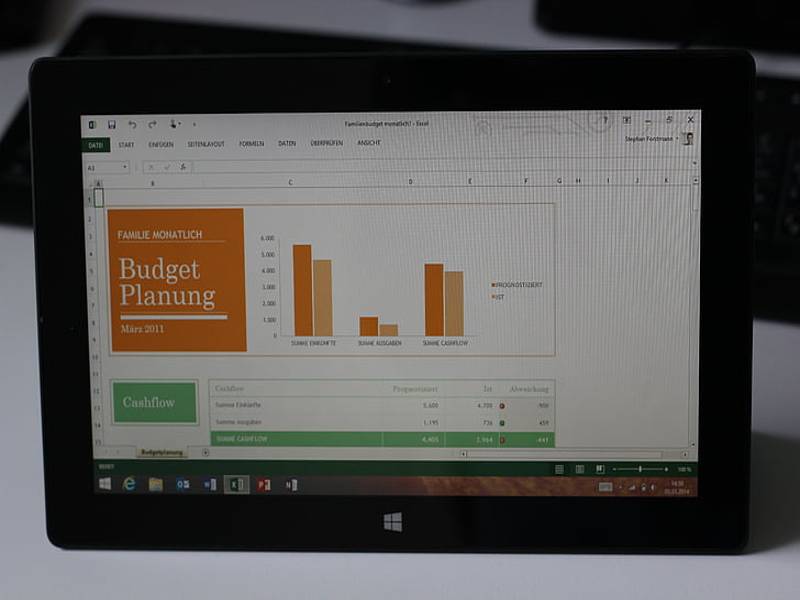

图6是我按照这一课分析过的几个要点,用手写板在电脑上写的几个示范字,供参考。

6.示范

A是取法于图1的基本款,B是取法于图2—图5的进阶款。C取法于其它经典碑帖,因为篇幅所限,没有在这里都列出来,实际上也可以看做前两者的结合。

这一课就讲到这里,下一课会进一步引出新的汉字。

非常感谢各位的大力支持!!

发表评论