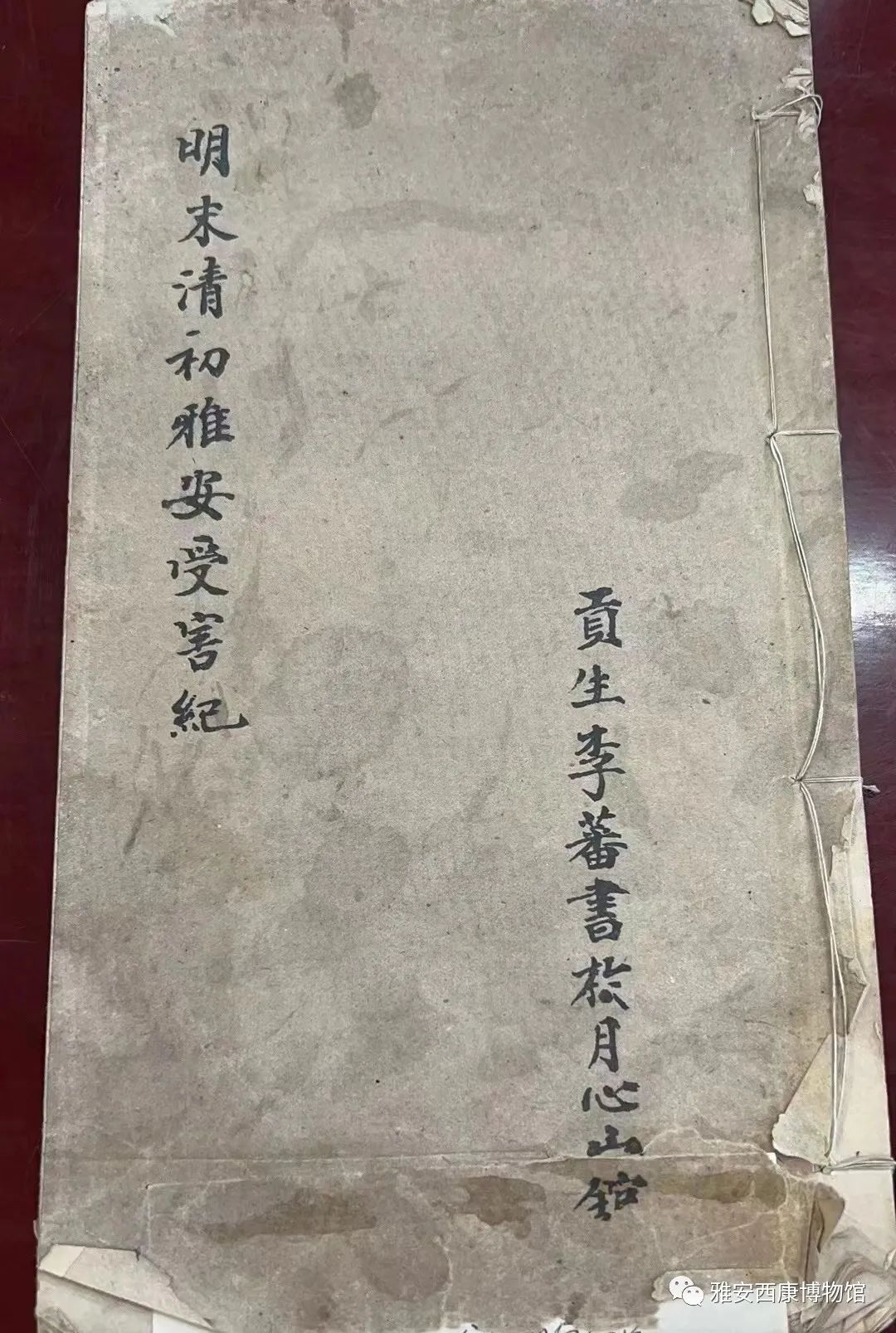

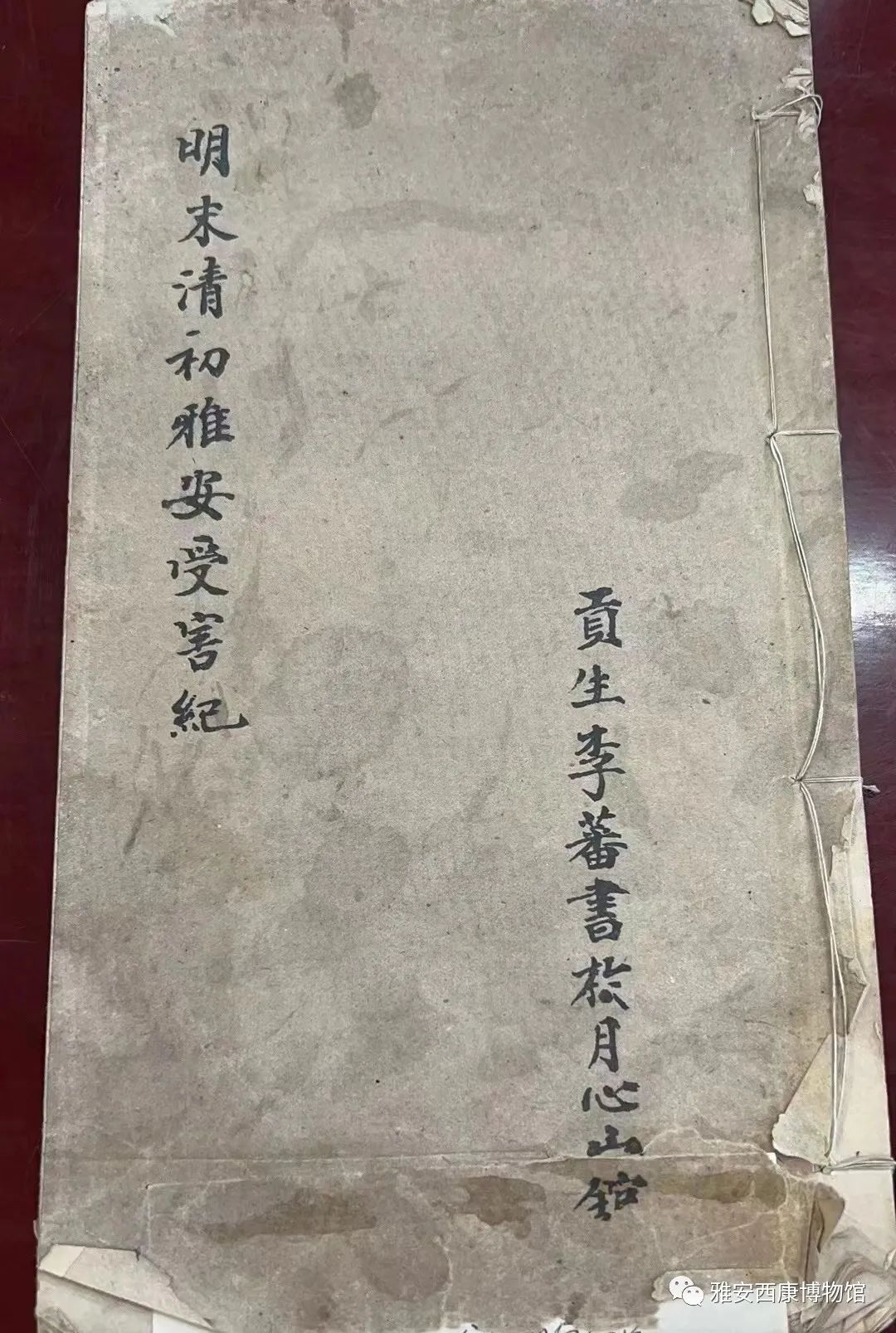

国有史,地有志,族有谱。雅安西康博物馆微信公众号雅安古代文献栏目,推出笔者来雅五世祖李蕃公《明末清初雅安受害记》以飨读者,作为蕃公十二世孙,将有关缘起记叙。

清康熙四十年后,乱世初定,本族来雅第六代首次撰谱,录有五世祖李蕃公《明末清初雅安安受害记》及《家太父李公传》等相关文章,后将谱本伏藏。二次续谱,缘起光绪二十年,位于雨城区草坝镇凤鸣村(原雅安县凤鸣乡龙船村)祖屋拆旧建新,发现伏藏于堂屋樑木内的族谱;公元1990年三次续谱;2020年四次续谱。历次修谱重实录,实事求是,坚定传信不传疑。

始祖安庸公大明正德自金堂(现成都市青白江区城厢镇泉龙村)游雅,投雅州府台为幕僚,迄今伍佰载,年份已经难以考确。祖训忠和孝,孙谋耕与读,家族素以宗风仁厚称善乡梓。家族代有名士出,《雅州府志》《名山县志》载雅安历代文士,五世祖蕃公为清康熙岁进士,号梅先生,著《明末清初雅安受害记》,为雅安现存世最早历史文献,是研究明末清初四川治乱重点史料,原稿现存四川大学图书馆。当代明清史权威、北师大顾诚教授推崇《明末清初雅安受害记》,言李蕃家谱为其太父立传,摒弃溢美祖先陋习,不存否臧,史料性很强。家族族谱录入的该书内容,体例、人称和族事详略和其他流传藏本微异。

2011年,我偶然会到来雅安研究茶马古道的中山大学学者陈志刚博士,现为兰州大学教授,拟撰写论文《川藏茶道的市场与社会---以明清四川雅安水东乡为中心》。博士问:“兄姓李,是《明末清初雅安受害记》作者李蕃的后人吧?”我茫然大窘,事后借来族谱对照《明末清初雅安受害记》研究,查确《受害记》为李蕃公所立族谱之部份。古谚话说“老人不讲古,儿孙会失谱。”作为家族子弟,祖先荣光而茫然不知,汗颜羞愧难以言表!

2015年后,家族开启了第四次修谱。根据族谱记载,家族老人口述多年来家族赴泉龙村祭祖情况,考确家族源流于原金堂县(现成都市青白江区)城厢镇泉龙村明正德进士李佶家族。时逢成都新修五环路,李佶墓地群被征占,正进行考古发掘。家族派人到访青白江区文体局、成都市文物考古工作队,拜谒泉龙村文物考古现场李佶墓,出土文物有墓房及陪葬品、墓志铭、买地券。李佶墓志铭载,家族源于陇西堂,宋季迁居陕西岐县五丈原,元季至金堂为官教职,越五代至李佶辈。墓志记录和本家族族谱记载,老辈口传家族源流一致,只因当年安庸公“荡费绮裘,为宗族父兄所弃”(语出李蕃公《家太父李公传》),根据现有资料已经无法考确安庸公和李佶公的关系为父子,还是兄弟。

《雅州府志》《雅安县志》《名山县志》涉及《明末清初雅安受害记》的内容颇多。民国余良选撰《雅安县志》载科第:李蕃,自号梅元吉,门生尊梅先生,崇祯时人,著《明末清初雅安受害记》,入清后以教育,终七十。文献篇收入公《纪岁五言歌》《杨氏女贤赞》诗歌两篇,个别字句与我族谱原文略异。清光绪赵懿撰《名山县志》载,李蕃,明岁贡,避难客居名山,墓庐在大同乡松树坪;县志关于名山崇祯、康熙段史,明显摘录于《明末清初雅安受害记》;志文艺篇,收录了蕃公文《寡欲箴》,诗《纪岁五言歌》《临难感言》等。

笔者对照雨城区清江街道办事处《姚氏族谱》录明清处士姚公邦才《汉嘉遇难记》。姚公邦才生于天启二年,卒于康熙四十七年,寿八十八。李蕃公生于崇祯二年,卒于康熙四十年,寿七十。两人同时代生活,居住地距离很近,《汉嘉遇难记》《明末清初雅安受害记》记叙时间节点从崇祯元年至康熙四十年,与李蕃公生卒年一致,内容大体一样,《明末清初雅安受害记》更为详细一些。推测两书为同一记录为了流传下来,不同人的不同抄本,伏藏不同地点。

感恩陈志刚教授为《明末清初雅安受害记》导言按语,启迪我们溯本理源雅安历史,不断为我们排疑解惑;钦佩教授严谨治学的精神,亲自深入一线考据考古,为厘清雅安历史严谨治学。感谢雅安西康博物馆为雅安文物保护、历史传承的不懈努力付出!

李蕃十二世孙 李文洪

2023年4月20日

发表评论