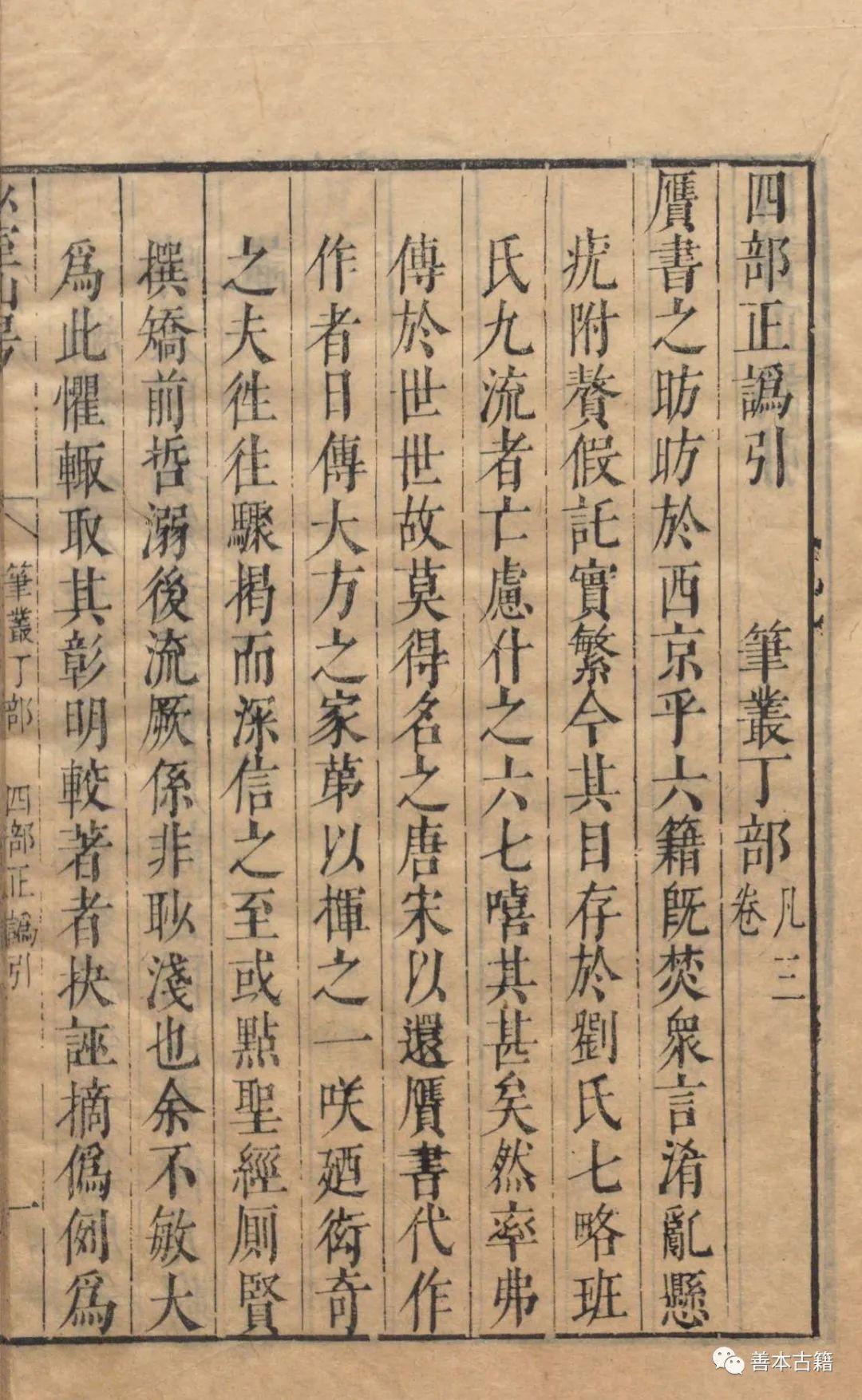

宋代统治者强调以法治国、刑狱清明,由此塑造出了一批具有法律素养的士大夫,诞生了一部民间婚田诉讼判例集——《名公书判清明集》。其中收录的《继绝子孙止得财产四分之一》案正是一个以立嗣为导火索引发的家产纠纷案,在该案中,法官刘克庄既严守律条,又体恤弱者,给后人呈现出一个兼具人文道德、法律素养与正义精神的士大夫形象。

本案的起因是田县丞过世后,其养子田世光在家产未分割的情况下去世,田县丞之弟田通仕趁着世光身死而无子,欲将自己的儿子田世德过继给田世光作嗣子,以谋取田县丞的一半遗产。这一举动引起了田县丞的侧室刘氏的不满,刘氏以田县丞妻子的身份自居,反对立继,并欲将田县丞的遗产全归于其亲子珍郎,为此她提起诉讼。案件第一次审理时,法官蔡提刑尚不知刘氏的侧室身份以及刘氏两女和世光两女的存在,遂依照户绝之家财产尽听尊长为主的规定,判决不准立继,家产仍归刘氏掌管。田通仕对判决结果不服,再兴词讼,法官刘克庄为此对案件进行了第二次审理。随着案件事实的深入挖掘,被隐瞒的当事人的出现使得刘克庄的审判思路也有了转变。

在第一阶段,田世光两女的存在证实了世光一房财产并非无人可继,尽管《丧葬令》中规定户绝之家,财产变卖后,除去安葬等费用,余财并与女,肯定了在室女享有的财产继承权,但出于对世光一脉免于户绝的考量,刘克庄仍是选择为世光一房立嗣。那么何人有入继的资格呢?根据法律所规定的,继绝之家由妻、父母、祖父母、近亲尊长的顺序行使立嗣权,侍女秋菊与侧室刘氏均无资格为世光立嗣,该情况下,田通仕以近亲尊长身份为世光立嗣本无可厚非,但其以亲子为嗣,侵吞世光家产之私心甚重,且《户令》规定,立嗣需在同宗昭穆相当之人中挑选,世德乃世光之堂弟,以弟为子,原不符伦理,然而查阅田氏尊长的供词,族中并无昭穆相当之人。此种困境下,刘克庄认为民间并非全无以弟为子的传统,只要获得了族内同意即可,况且与其立疏族,不若立近亲,乃于妥协之中,立世德为世光之嗣。

刘克庄(刘克庄贺新郎)

立嗣纠纷解决后,随之而来便是如何析产的问题。由于刘氏二女的存在尚未被发现,因此有资格参与财产分割的有世光二女、嗣子世德以及珍郎。根据“田宅财物兄弟均分”“继绝子孙止得财产四分之一”的法律规定,田县丞的全部家产一分为二,世光与珍郎各得一半,世德可分得世光四分之一的财产,剩下的部分由世光二女均分。同时刘克庄要求刘氏母子与秋菊母女各拿出自己所得份额的四分之一,作为世光的葬礼香火钱,且由于世光二女与珍郎年幼,因此所得财产由秋菊与刘氏暂为掌管,并不许二人典卖。

而在第二阶段,刘氏两女的出现使得原本均分的方式产生了变化。《户令》规定在室女可得男娉财之半,虽然世光与珍郎都未曾娶妻,娉财数无可参照,但刘克庄提出“女合得男之半”的解决方法,如此一来,刘氏二女即可各获得兄弟所得家产之半,世光的份额仍按照三比一的比例划分给二女与世德。

但是这样一种分割方法只适于世光生前,并不适用于世光身亡后,世光作为家里唯一的劳动力,若其未亡故,即使他的份额少于寡妇刘氏,他也能承担起抚养家人的重担。但在世光身亡后,若仍是采用三分均分的方法,那么同为抚养三个幼儿的寡妇,秋菊的份额要比刘氏少三分之一,其权益得不到保障。此外,不动产有文书记载,其数量难以作假,而动产全部由刘氏掌管,若刘氏隐瞒或克扣动产的数量,日后必定会再兴诉讼,不利于家宅和谐。出于以上考虑,刘克庄弃三分均分法,只用诸子均分之法。为了避免刘氏抵触该决定,也为了补偿她减少的份额,分割的只是田宅等不动产,动产则由刘氏自行处理。这样一来,将不动产分为八等份,世德拥有一份,秋菊两女平分三份,珍郎可分得两份,其两个幼妹均分最后两份。这样划分又产生了一个新的问题,即秋菊二女所拥有的份额较两姑要多,出于伦理的考虑,法官刘克庄提出秋菊二女所得份额比照其二姑,多出的一份则充作世光的香火及安葬费。

在地方长官兼理司法的时代,法官在审判时还需考虑案件对社会秩序及地方治理的影响,平息争讼,维持社会秩序是国家赋予地方官员的职责,追求公平正义则是法官个人的品德修养,两者并不必然冲突。南宋法官在审判的过程中逐渐形成了一种独特的正义观,它对司法活动及社会教化产生了很大的影响,其主要体现在以下方面。

第一,强调事实与证据的务实观。在处理一般州县自理的案件时,法官大多是以阅读文书为中心进行审查的,仅凭阅读诉讼文书是无法全面了解案件事实的,证据才是查清案件事实的关键,因此法官还需要深入田间调查取证,并通过听讼这一程序,对证据与供词进行反复推敲以求其真实性。宋代证据制度发达,证据形式多样,物证的地位有所提高,书证制度独立成型,并在宋代发展到了鼎盛,是断决田宅诉讼最直接的根据。田通仕伪造遗嘱,欲以书证的证明效力为其诉讼请求背书。刘克庄在分家析产时只对田产进行分割,因为官方的土地登记册以及田契等书证能保障田产分割的公平性与准确性。这种重视事实与证据的务实观,是法官把握案件、公正审判的基础。

第二,恪守规范的法律观。仅仅根据刘克庄恩威并施的说理方式,就将其对案件的审判说作是教谕式的调解或是卡迪司法,是片面且不准确的。劝谕只是法官平衡双方利益的手段,而法律规范则是法官审理案件的底线。无论是在立嗣还是析分家产时,刘克庄首先考虑的就是法律如何规定。他指出,若是两造通晓法条,争端便会熄灭于萌芽阶段,法律在诉讼兴起前就起到了定分止争的作用,因此法官同时肩负着普法的责任。但恪守法律并不代表拘泥于法律,在法条所不及之处,法的目的也是法官说理的依据。面对无昭穆相当之人可立的窘境,刘克庄考虑到了立法者不欲绝人之嗣的目的,为世光立嗣。此外,刘克庄同样重视法律与判决的执行,在析分家产时,为避免执行难的状况,刘克庄弃三分法而用二分法,以房为单位对不动产进行均分,这正是司法实践对于立法疏漏之处的合理填补。法律规范贯穿案件的每一阶段,为法官的审判提供合法性与权威性的支撑。

第三,天理、国法、人情平衡的正义观。达到情理法的平衡,是南宋法官追求正义的应有之义,无论向哪一方侧重,都会导致审判的不公与秩序的失调。当天理不仅仅被视为三纲五常的伦理道德观念,而是被内化为老百姓日常生活中所要遵守的准则时,它实际上发挥着和法律类似的规制作用,但与具备强制性效力的法律不同的是,它与人情交叠的部分也体现出柔性的一面。人情是人与人之间情感的体现,它与法律并非是永恒矛盾的,当国家推行德治时,矜孤恤寡则不仅是儒家道德对法官自身的要求,也是国家意志在审判官身上的体现。正如该案中,刘克庄在尊重法律的基础上揆诸情理,如此作出的判决才能令各方满意并甘服。因此,法官的审判智慧就在于,通过寻求情理法三者的共通之处,消弭其矛盾,从而达到一种均衡状态,实现司法秩序的公正与和谐。

南宋法官所追求的正义,并非讲求齐头式的权利义务对等,而是基于礼的伦理等差秩序下的公平、正义,其既兼顾了天理与国法,又实现了对人情最大程度的满足。在近八百年前的时代背景下,这种正义的观念有其必要性与先进性,它既不跳脱出法律与礼制等官方意识形态的规制,又散发着人性道德的光辉,体现出恰到好处的平衡。在全面依法治国的今天,这种独特的正义观亦是传统法治文明为当下法治建设所提供的历史镜鉴。

(作者单位:中南财经政法大学法学院)

来源:中国社会科学网-中国社会科学报作者:陈景良欧阳紫荆

发表评论