第二阶段的领军人物,是有“熊猫教父”之称的胡锦矗教授和中国科学院动物研究所的高耀亭、郭郛研究员。胡教授在《追踪大熊猫的岁月》中说:“早在1963年我参加四川省志有关动物编写和以后1974年组建珍稀动物调查队、考察前培训讲课时,我就开始追踪书海中的大熊猫。”高先生在1973年发表的文章中判断,古时所说的“貘”就是今天的大熊猫。郭郛在1999年同李约瑟(英)合著的《中国古代动物学史》中认为貘是大熊猫的古名称。

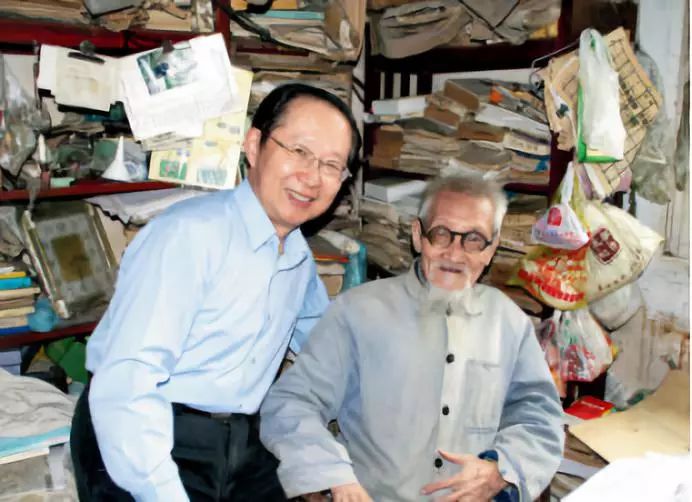

1983年胡锦矗教授工作照(西华师范大学党委宣传部 供图)

第三阶段是近二十年来,新生代的大熊猫科研人员和文艺爱好者、影视工作者的投入,但多是对周、胡、高先生见解的转录和添补。

笔者现将几十年来一些研究人员对典籍中大熊猫古名研究的观点列表说明。

由此看出,熊猫古名称主要有三说:驺虞说、貘说、貔貅说。

所涉时代

名 称

典 籍

夏·商·周

貔貅、貘、驺虞

《诗经》《尚书》《史记》

春秋 战国

貔貅、挚兽、文罴(pi)、猛豹、貊、玄豹、貘、膜

《礼记》《庄子》《山海经》《尔雅》

《东周列国志》《逸周书·王会篇》《毛诗》

汉

驺虞、白狐、豰(hu)、执夷、貘

林云、白豹、啮(nie)铁、猛豹 貔貅

《淮南子·道应训》《上林赋》《说文解字》

《神异经》《子虚赋》《封禅书》

三国

白罴、貊、白豹、貘、貔貅、驺虞

《毛诗广要》《广雅》《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》

晋·南北朝

驺虞、貊、貘、玄貘、食铁兽 狡兔

《广志》《南中志》《旧唐书》《玉篇》

《后汉书·西南夷传》《拾遗记》《蜀都赋》

唐

貘、貊、食铁兽、熊罴、白熊

《貘屏赞并序》《酉阳杂俎(zu)》

《日本皇家年鉴》

宋

貔貅、干将、莫邪(ye)、啮铁

貘

《尔雅翼》《埤(pi)雅》《图经本草》《尔雅疏》

明

貔貅、皮裘、食铁兽、貘、貊 猛豹、猛氏兽

《本草纲目》《蜀中广记》《正字通》

《北川县志》《译峨籁》

清

貔貅、貘、貊、食铁兽、皮裘 角端

《康熙字典》《古今图书集成》《峨眉山志》

《陇蜀馀闻》《香祖笔记》《长阳县志》

《经义述闻》《直隶澧州志林》《巴东县志》

《清稗类钞》《雷波县志》《竹山县志》《洪雅县志

近现代

貔貅、貘、白熊、花熊、竹熊 银狗、大浣熊、大熊猫、猫熊 荡或杜洞尕(ga)(藏族) 峨曲(彝族)

《辞源》(北京1983、1987年版)

《宝兴县志》《峨眉山志》《阿坝州志》

《中国古代动物学史》《大熊猫历史文化》

大熊猫古名一览表

这三说能成立吗?我们依然用文献资料,辅以现代的考古、科研新成果予以解析。

驺虞与熊猫

古典籍中,有关驺虞的文献记载,主要有以下描述。

《诗经•召南•驺虞》:“彼茁者葭(jia),壹发五豝(ba),于嗟乎驺(zou)虞!彼茁者蓬,壹发五豵(zong),于嗟乎驺虞!”

此处的驺虞,是当时兽官的名称,这里借指猎人,说他的箭技高超,一箭就射中五只母猪(豝)或小猪。

《山海经•海内北经》:“林氏国有珍兽,大若虎,五采毕具,尾长于身,名曰驺吾,乘之日行千里。”驺吾同驺虞是古时异名,此指珍兽。《周礼•春官》中的驺虞作乐曲名。《淮南子•道应训》(刘安撰,前179—前122)记载“商纣王拘文王于羑(you)里。”于是文王的大臣购买了奇兽驺虞和美玉等很多珍宝去打通关节,最后文王获释。《封禅书》(司马相如撰,前179—前118)“囿驺虞之珍群,激麋(mi)鹿之怪兽。”说在周天子的御兽苑中,饲养着驺虞等珍异奇兽。《史记•东方朔传》记载汉武帝(前141—前87年)时建章宫后苑出了一种“其状似麋”的怪兽,东方朔说,世现驺牙(驺虞),必有匈奴来归顺,果然应验。

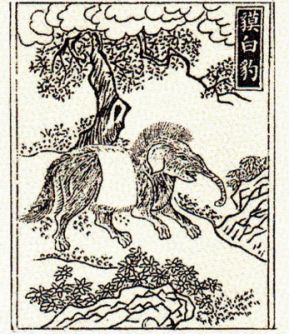

明万历年间驺虞图

《资治通鉴》(宋•司马光,1084年)记载西晋元康元年(291),为争权夺势,宫闱滋扰。贾后听了太子少傅张华的建议,“遣殿中将军王宫持驺虞幡出麾”平息。永宁元年(301),齐王司马冏(jiong)起兵,朝廷大臣群起杀死擅权扰宫的奸党,然后“传诏以驺虞幡敕将士解兵”,使京城平定。对“驺虞幡”的作用,《资论通鉴•卷六》说,按“晋制,有白虎幡、驺虞幡。白虎威猛主杀,故以督战;驺虞仁兽,故以解兵”。

这段文献被广为引用,作为大熊猫是仁兽,是化解战争的友好使者的例证。但均是在被以讹传讹的曲解后使用的。其一,《康熙字典》解释驺虞时说:“《埤雅》驺虞尾长于身,西方之兽也,不履生草,食自死之肉。”今人使用时添加了“只吃竹子”之说。《埤雅》是宋代陆佃解释《尔雅》中鸟兽鱼虫花木等生物的专著。其二,清代赵翼《廿二史劄(zha)记》载:“晋制最重驺虞幡,每至危险时,或用以传旨,或用以止兵,见之者辄慴(she)伏而不敢动,亦一朝之令甲也。”把一朝一代的特指,演绎为历朝历代的泛指,不妥。

概述以上文献,得出以下认识:

(1)“驺虞”曾是官名、职业名、乐曲名、地名、方位名和信符。

(2)作动物名时,是以传说中祥瑞、珍奇之兽的品格出现。形象、品性特征是:“五采毕具”“白质黑章”,“尾长于身”“日行千里”,“不食生物”“食(同类)自死之肉”,“义兽”“仁兽”。

(3)驺虞见之于典籍,主要是先秦至隋唐之间。明朝永乐、宣德年间,曾出现三次“驺虞献瑞”热, 但展示的驺虞皆是虎躯狮首、体魄伟岸,动作敏捷、奔跑如飞,白毛黑纹、尾巴修长。

(4)古文献中记载的驺虞,不是大熊猫的形象。

貘是熊猫吗

“貘”在古文献中出现较多,《康熙字典》的提炼较为集中:“貘:《尔雅•释兽》,貘,白豹似熊,小头痹脚,黑白驳,能舐食铜铁及竹骨。骨节强直,中实少髓,皮辟湿。《说文》,似熊而黄色,出蜀中。《正字通》,貘齿最坚,以铁锤之,铁皆碎落,火不能烧,惟羚羊角能碎之。《神异经》,南方有兽,毛黑如漆,食铁饮水,名啮铁。《拾遗记》,昆吾山狡兔,形如兔,雄黄雌白,食丹石铜铁。

清《古今图书集成》貘图

昔吴王武库兵器悉尽。掘地得二兔,一白一黄,腹内皆铁,取铸为剑,切玉如泥,皆貘类也。又苏颂曰:唐世画貘为屏。《白居易•貘屏赞序》,生南方山泽中,图其形辟邪。《韵会》,貘,狼属,通作貊。”《康熙字典》中,将貘、貊、貃、貉(he)作古今之异体字。

“貘”条目筛选了上至战国讲评词义的《尔雅》等九种文献,下至康熙时众多精英的见解,应该说对“貘”的认识不会产生太大歧义。但是今人在引用这些文献时,各取所需,延伸附会,勾画出一只活灵活现的现代大熊猫。

此外,其它文献中涉及貘的较典型的资料有:汉代大辞赋家司马相如《子虚赋》中,楚王云梦泽游猎,“其下则有白虎玄豹”。《上林赋》说“上林苑”这座皇家园林里,喂养的“其兽则旄(mao)貘犛(mao)”。《神异经》记载:“西荒之中,有兽焉,名貘豹,欲食人脑。”晋代左思《蜀都赋》中有“戟食铁之兽”。《逸周书• 王会篇》“不令支,玄貘”。《山海经•中山经》中国古代文献中称大熊猫为貔貅和貘。“邛崃山出貊”。 把貘作为熊猫、食铁兽被广为引用的范文是唐代白居易写的《貘屏赞并序》,但使用时均被掐头留尾。

宋代博物学家罗愿在《尔雅翼•释兽》说:“貘,今出建宁郡,毛黑白,臆似熊而小,能食蛇,以舌舐铁,可顿进数十斤,溺能消铁为水。有误食针铁在腹者,服其溺者化……今蜀人云峨眉山多有之。”明代冯梦龙在《东周列国志》第35回中,杜撰了一个公子重耳的勇士当着楚王的面搏杀貘的场景,对貘的刻画是“秉天地之金气而生,头小足卑,好食铜铁”等,此描述被时人广为引用,但是有意回避了一段文字,勇士取得胜利后,“将那兽的象鼻,一手捻定,如牵犬羊一般,直至二君之前”。明代曹学佺(1574—1647)著《蜀中广记》,清代徐珂(1869—1928)著《清稗类钞• 动物类》,涉及貘、貊、猛豹、啮铁兽的相关记载全录自前述《山海经》《蜀都赋》和《尔雅翼• 释兽》的注释。

如何看待貘即大熊猫的古籍凭据?

(1)《山海经》(约两千五百年前)是华夏民族开天辟地至战国时期一部时代久远的百科全书,作者不可考。《女娲补天》《大禹治水》《黄帝擒蚩尤》都是其中的神话传说。有人引用《中山经》讲邛崃山严道县(今荥经县)有食铁兽,查证不实,且严道设县晚于《山海经》,为误证。司马迁在《史记•大宛传》中说,“至《禹本经》《山海经》所有怪物,余不敢言之也。”

(2)三学社今人广引司马相如的《子虚赋》《上林赋》,证明在汉代的皇家园林中就已人工饲养貘即大熊猫。司马迁评论说:“相如虽多虚辞滥说,然其要归引之节俭,此与《诗》之风谏何异。”这是说相如极尽夸张的“虚辞滥说”是讽刺时弊,同《诗经》辑民谣以刺时弊是一样的。以二赋所述为史料依据,不慎。

(3)《逸周书•王会篇》和晋代郭璞作注,是迄今影响最为广泛的貘即大熊猫的文献根据,因这里有“似熊”“黑白驳、能舐食铜铁及竹骨”,是最早出现的食竹记载。细琢郭注“貘,白豹”“或曰豹,白色者别名貘”,似应理解为白色的豹叫貘,多处文献指出“貘,豹属”。

(4)白居易的《貘屏赞并序》是当今注家必引的文献。“貘者,象鼻、犀目、牛尾、虎足”,这个模样同大熊猫有哪点近似之处?高耀亭先生引证貘能避邪的传说影响到日本,以至在唐以后一个相当长的时期,日本船出海,要在帆上大书“貘”字,用以驱邪保平安。

貘是中国曾有的动物,有两件出土的西周青铜器,经中国青铜器专家马承源先生鉴定为貘形尊。1975年陕西省宝鸡市茹家村出土的西周中期青铜器“貘形尊”现藏宝鸡市博物馆。另一件存于美国东亚美术馆。在河南安阳殷墟中出土过商代晚期貘的残骨。在贵州、安徽都出土过大量的貘化石。

夏勒在《最后的熊猫》中说:“中国东部很多大型动物,从很久以前就流离失所,如果还存活,也只能在过去活动范围的边缘上苟延残喘。诸如苏门答腊犀牛、马来貘、大象、长臂猿等,十世纪以前分布远至黄河以北。现在犀牛和貘在中国境内已绝迹。”

胡锦矗和夏勒在卧龙四年合作的研究成果《卧龙的大熊猫》一书,于1985年以中英文本同时在中美发行。其中对《貘屏赞并序》有一段评论:“在白居易心目中‘貘’这个名字可能确指我们今天的貘,肯定不是指熊猫。”

(5)《康熙字典》中《拾遗记》载“昆吾山狡兔”中删了原著最后一段文字,指用雌雄二狡兔腹内的铁胆肾所铸的剑“雄号干将,雌号莫邪”,这是春秋战国时的宝剑名。最近出版的一本关于大熊猫的书中说:“在《尔雅翼》中,还把雄的貘叫干将,雌性的叫莫邪。”以此说明大熊猫在古代就很受珍视。有研究者据此推论,春秋战国时的苏州一带就有大熊猫。

(6)明代李时珍《本草纲目》中对貘及药用价值的描述,是引用者津津乐道、以为铁证的文献。出于对李时珍的景仰,大家臣服于大熊猫之“貘”说。现把《本草纲目》对“貘”的集解作摘评。

“集解”中先引晋郭璞的注释,前已录不赘。“唐世多画貘作屏,白乐天(白居易)有赞序之。今黔蜀及峨眉山中时有。貘,象鼻犀目,牛尾虎足,土人鼎釜多为所食,颇为山居之患,亦捕以为药。其齿骨极坚,以刀斧椎锻,皆碎落。火亦不能烧。人得之诈充佛牙佛骨,以诳俚俗。”“名曰啮铁。唐史云,吐火罗献大兽,高七尺,饮铜铁,日行三百里。”

文献说明两点事实:在明代贵州、四川和峨眉山中吃老百姓铁罐铁锅、造成危害的貘,同白居易写的啮铁兽同为一物;唐史记载吐火罗,即今中亚一带给朝廷献过高达7尺的啮铁兽,日行300里,这会是大熊猫吗? 解析古今说貘的文献资料,判断如下。

(1)中国古代就有貘这种动物。文献称“貊”“貘”“貃”是同一动物的别称。貘在古文献和考古发现的形象特征基本一致:象鼻、犀目、牛尾、虎足。啮铁兽是神化动物。

(2)四川、贵州、峨眉山的貘,与“貘屏赞”2006 年10月18日,孙前先生请教国学大师杜道生教授2008年7月6日,孙前先生在河北涿鹿县阪泉镇考察描绘的形象是同一动物,但添加了食铁、粪可为兵器、尿可化腹内之铁的神话传说。

(3)古文献记载的“貘”,不是今天的大熊猫。古注“貘”的别名“白豹”“豹”“玄豹”“貊”“貃”“貘”“貉”“执夷”等称呼,也不应是大熊猫的别名。

貔貅是不是熊猫

周建人先生的貔貅说,引领大熊猫古名论半个世纪,少有疑者,由此蔓延至貘、驺虞、食铁兽……在中国,除龙图腾外,可能要算熊猫古名牵扯最广了吧?让我们帮助来不及做此项研究的周建人先生,认识一下貔貅与大熊猫的关系。

(1)典籍中最早记述“貔貅”的是司马迁《史记•五帝本纪》,讲轩辕黄帝为同炎帝作战,“教熊罴貔貅貙虎,以与炎帝战於阪泉之野。三战,然后得其志。”(约前2698—前2598)。这条来自《史记》的史料被广为引用。

对这段话的理解,《史记》本身就出现了矛盾的两种注脚。唐代司马贞的“索隐”注“此六者猛兽,可以教战”。即训练这六种猛兽帮黄帝打仗,今人多持此说。同是唐代的张守节对《史记》“正义”注为“言教士卒习战,以猛兽之名名之,用威敌也”。黄帝陵所在地出版的《千古圣地黄帝陵》一书说:“这是我国古代战争史上的第一战。黄帝率领以熊罴貔貅貙虎等为图腾的部落,经过多次战争,打败了炎帝部落。”这里印证了不是训练六种猛兽去打仗。从古今评述来看,张守节的“正义”注释较为客观,今人片面理解教貔貅(熊猫)去帮助打仗,情理不通。

(2)《尚书•周书•牧誓》,收录周武王(前1122)在商郊牧野与商纣王决战前夕的誓师演讲:“如虎如貔,如熊如罴,于商郊。”唐代大儒孔颖达(574—648)在《尚书正义》中说:“貔,执夷,虎属也。四兽皆猛健,欲使士众法之,奋击于牧野。”这里再次佐证,貔为猛兽,军队借其名而鼓士气。

中国古代文献中称大熊猫为貔貅和貘。图为《尚书》对貔貅的记载

《诗经•荡之什•韩奕》记载:“王锡韩侯:其追其貊,奄受北国,因以其伯。”“献其貔皮,赤豹黄罴。”译义是,周宣王(前827—前782)赐予韩侯很大的权力,追国、貊国和北方的诸侯归韩侯掌管。韩侯要向周宣王贡献貔皮和赤豹黄罴这些珍稀物兽。当今很多注家以“追、貊”之国有“貔皮”“赤豹”为据,认为三千年前北方有大熊猫。这种误注,引人缘木求鱼,造成气象学、生物学的误导。

(3)《尔雅•释兽》载“貔,白狐”。汉代扬雄(前53—公元18)著《方言•卷八》中说:“貔,陈楚江淮之间谓之,北燕朝鲜之间谓之豾,关西谓之貍。”

三国时(220—280)吴国人陆玑所著《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》注:“貔似虎或曰似熊,辽东人谓之白熊。又旌旗名。”胡锦矗研究,此处“辽东”,指汉水东北一带,即今之山西、河南等地。这部分文献的记载是:①貔,出于中国北方和南方;②属豹、也属虎、也像熊;③单以“辽东人谓之白熊”即论定北方有熊猫,有一叶障目之惑。

(4)唐代大诗人韩愈《永贞行》有“北军百万虎与貔,天子自将非他师”句。宋朝诗人唐庚的《富乐山怀古》道:“富乐之名谁所留,建安年中刘豫州。拥兵入蜀万貔貅,孱璋送国来迎投。”元代王实甫的《西厢记》有“羡威统百万貔貅,坐安边境”的叙述。在道教的《王灵官宝诰》中说王灵官“统百万貔貅神将”负责天上人间的巡察之责。

2007 年 1 月 10日,孙前先生请教文史学家曹宏

除上述典籍文献,还有一实证。在四川泸州市尧坝古镇老街的南端,有一座清代嘉庆十五年(1810)皇帝嘉奖当地武进士李跃龙功绩而立的牌坊,石柱上镌有一副对联,是按察使王正常题赠:“对天仗以逞能勇冠貔貅之队;戴宫花而焕彩荣耀桑梓之邦”。

以上引典说明,古往今来“貔”“貔貅”是一个常用词汇,绵延数千年特指一种勇猛异常的猛兽,无论天上人间,它都是以威猛、骁勇善战的形象出现。

(5)现代工具书的记载。北京商务印书馆《辞源》(1983、1987版),在“貔貅”条目下,引用清代王士祯《陇蜀馀闻》:“貔貅产峨眉,自木皮殿以上林木间有之。……或谓即熊猫”。在同一页“貘”条目下,引用《尔雅•释兽》郭璞对貘的注解和罗愿《尔雅翼•释兽》的注:“貘,今出建宁郡,……今蜀人云峨眉山多有之。”编辑者对此注,“据所描述有似大熊猫。”这是当代把“貔貅”“貘”作为大熊猫的工具书的孤证。

《辞源》(1989年版),在“貔貅”“貘”的条目内,没有王士祯和罗愿的文摘,也没有关于熊猫的记述。

由四川、湖北两省于1990年出版的《汉语大字典》、上海汉语大词典出版社1992年12月发行的《汉语大词典》、北京商务印书馆的《新华字典》(2000年版)在“貘”“貔貅”条目,均没有采信熊猫说。科学出版社1999年出版《中国古代动物学史》认为貔貅指当今雪豹,不支持熊猫说。

2006年10月18日,孙前先生请教国学大师杜道生教授

纵横捭阖,引经据典,辑录了数千年来对貔貅的主要注解,我作如下判断:

(1)貔貅在中国传统文化、诗词歌赋、神怪异说中是一种有深远影响的动物。

(2)貔貅是一种威猛、迅疾的猛兽。在很多场合,是以神化猛兽的面目出现,如食铜铁、尿能化铁等。

(3)从文献分析,在清康熙以前,貔貅与熊猫完全不是一回事。

误区在哪里

从上述引证、分析来看,所谓大熊猫的驺虞说、貘说、貔貅说是不能成立的!造成误解、误导的原因有四个方面。

(1)古今辞典的编辑,有其基本特点,那就是“以词语为主,兼收百科;以常见为主,强调实用;结合书证,重在溯源”,并强调对“形”(怎么写)、“音”(怎么读)、“义”(怎么解释)的注释。“结合书证,重在溯源”,中华数千年的文人,坐读者多、走读者寡。面临“兼收百科”的编典要求,就必然出现学不敷用的窘迫,只有以传抄转录为主,历代编者,陈陈相袭。

(2)旁征博引之误。从源头看,最早论及这三种动物的典籍,主要出于以下几人:汉代司马迁的《史记•五帝本纪》《史记•司马相如传》《史记•东方朔传》,汉代许慎的《说文解字》,晋代郭璞的《尔雅》注,唐代白居易的《貘屏赞并序》,宋代罗愿的《尔雅翼》注,明代李时珍的《本草纲目》。其中有原创版权的是司马迁、许慎、郭璞、白居易。而罗愿、李时珍的“貘说”则是郭璞、白居易著述的抄版。

(3)古字形音义数千年来变化多端,历史上一些专家对某篇文章句逗分止,意见相歧,可争论几辈人。单以史籍为唯一凭据考证史实,其难度可想而知。

(4)资料占有量的缺陷,造成“三说”误区。

新论——前、后貔貅说“三说”来自古文献,但确凿的古文献证明,驺虞、貘不是大熊猫的古名,传说中的这两种动物也不是大熊猫。

经过认真的校勘考核,我把貔貅分为“前、后貔貅说”,其时间断代为清康熙。此说能否成立,抛砖引玉,求教于方家。

康熙时代以前的貔貅,是典籍公认的猛兽,猛兽貔貅为“前貔貅说”,不是大熊猫的古名。

“后貔貅说”,是非猛兽貔貅,特指大熊猫,有《陇蜀馀闻》和《峨眉山志》为证。

《陇蜀馀闻》中关于貔貅的记述是:“貔貅产峨眉,自木皮殿以上,林木间有之。

形类犬,黄质白章,厐赘迟钝,见人不惊,群犬常侮之。其声似念陀佛,非猛兽也。予按《毛诗》陆疏云,貔似虎或曰似熊,一名执夷,一名白狐,辽东人谓之白罴,与此差异。”

今人引典时,常以此为铁证,但是只引了一半,“予按”以后未予采用,因而遗失重要信息,作出误判。

这段记载十分明确地作出两个判断:①峨眉山产的貔貅,“非猛兽也”;②隋唐时陆德明注《毛诗》时讲的:“似虎或曰似熊……辽东人谓之白罴”的貔貅是猛兽,同峨眉山的貔貅不是一回事,“与此差异”!这里指的貔貅,有地点,有形态特征,有性格生理描述,无神异传说色彩,给人以可信感。这也是关于貔貅是非猛兽的重要记载,出自名家之手。

同样,清康熙版《峨眉山志》在记载所产兽类时曰:

“貔貅,自木皮殿以上,林间有之。形类犬,黄质白章,厐赘迟钝,见人不惊,群犬常侮之。声訇訇,似念陀佛陀佛。能援树,食杉松颠并实。夜卧高篱上。古老传:名皮裘,纪游者易以貔貅。此兽却不猛。两存以备考。”

同实体熊猫相比,志中除食物有差异外,其它基本一致。不排除古人见熊猫爬在杉松树上休息,就误以为它在吃树尖或果实,而它在竹丛中觅食时,掩蔽之中反而观察不到。此志和王氏所闻,互为印证,珠联璧和,堪称绝对。

2008 年 7 月 6日,孙前先生在河北涿鹿县阪泉镇考察(从左至右为:何芬奇教授、李升恒教授、孙前先生)

今研究者还广为引用王士祯《香祖笔记》中“峨眉瓦屋山出貔貅,常诵佛号。予《陇蜀馀闻》载之。雅州傅良选进士云,其乡蔡山多貔貅,其状如黄牛犊,性食虎豹而驯于人,常至僧舍索食。”这里论及的貔貅,远非《陇蜀馀闻》严谨客观,不予采信。

后貔貅说的谜底

大熊猫古名之谜,是名符其实的千古之谜。“欲为一代经纶手,须读数遍要紧书”。在研究了汗牛充栋的相关文献之后,从历史中走出一个人物——胡世安。他万万没有想到,三百年前,他的一段76字(无句逗)记述,解开了数以亿计的熊猫喜爱者的千古之谜。

胡世安(1593—1663),四川井研县人,号菊潭。明崇祯元年(1628)进士,官至少詹事。清顺治初,授原官职,曾任礼部尚书。清顺治十五年(1658),授武英殿大学士、兼兵部尚书。康熙初,授秘书院大学士兼太子太傅。

他的家乡离峨眉山百余里。此人神思敏捷、文采飞扬,又好登奇山寻异物。他曾在明朝万历四十七年(1619)、天启四年(1624)、崇祯十二年(1639)三次登峨眉山,寻奇揽胜,探微访著,写下《译峨籁》一书,记述峨眉山的历史文化、风土人情、神秘异趣。

清初大学士陈之遴(1605—1667)为《译峨籁》作的序中有一句话十分重要,“下而虫兽草木之殊怪,而莫能名者,无不书”。那些当地特有的无名字的“殊怪”,得取名字才能记载下来熊猫。《译峨籁•方物纪》载“貔貅”条目,仅比康熙版《峨眉山志》的“貔貅”条目少“陀佛”二字,其余一字不错,可谓天衣无缝。

凭什么判断是胡世安命名?关键在后面这句话,“古老传:名皮裘,纪游者易以貔貅”。峨眉山高大险峻,人去得很少。熊猫畏人,闻声远遁,要见其尊容很难。古已有之的俚称“皮裘”是一种不为外人所知的地方“殊怪”,“声訇訇(hong),似念陀佛陀佛”,于是“纪游者”就给它另外取了个名字,叫貔貅。

“纪游者”是谁?分析有两种,一是来旅游的有文化修养的游客,但依当时的条件,偶尔来此,他们很难看到皮裘。另一种,那就是胡世安本人。

为什么偏偏要取名“貔貅”?因为它“黄质白章”同古籍中貔貅的外貌相似。这种黑白相间同道家阴阳和谐的色彩基本一致,很有神秘感,峨眉山也是佛道共存的仙山。“厐赘迟钝”可以理解成肥肥胖胖、憨态可掬,逗人喜欢。来取个什么名呢?那就叫大家都熟悉的“貔貅”吧!因为“皮裘”同“貔貅”读音相近。为不让读者产生误解,特地注明“此兽却不猛”。舞文弄墨的胡先生还留下一个悬念“两存以备考”,看你是喜欢叫“皮裘”,还是愿意喊“貔貅”。

我据上分析认为,胡世安这位纪游者,给“莫能名”的皮裘,换了个貔貅的美名。在这里,他甩掉吃铁、糞为兵器、日行数百里的神话色彩,给人以一个真实可信的貔貅。

胡先生在《译峨籁•卷七•方物纪》中写道:“按峨眉物产,尚不止此,别纪互见及他山所同者,不具录。”这句话,充分体现了他的独具慧眼和与众不同的大气。在其他人的纪游文章中已有介绍的,一概不收录;其他名胜大山有相同者,也不予收录。这也证明,非猛兽貔貅在当时的著述中均无记载。

要证实此貔貅即大熊猫,文中还有特定生存环境为证。“自木皮殿以上,林间有之”。查《峨眉山图说》清光绪版和新旧峨眉山志书,木皮殿是因为殿舍覆木皮而得名。在清初期称大乘寺,也称化成寺,乾隆年间毁于火灾。

木皮殿比洗象池高,与雷洞坪差不多在同一海拔高度,即2300米左右,距金顶700米。殿周围茂林丰竹。胡世安专有一文“志竹变”,记载“峨眉山竹品甚繁”。“木皮殿以上”,绵延开去,就是瓦屋山和雅安蒙顶山、夹金山了,这些地方,是现代公认的大熊猫栖息地。而古文献记载的驺虞、貘和前貔貅,从未出现在海拔2300米以上,且竹类丰盛的地方。胡先生关于木皮殿地名的特指,为一般研究者所忽略,他就把罗愿《尔雅翼• 释兽》中的“貘,今蜀人云峨眉山多有之”巧妙地区别开来,再加上“此兽却不猛”的品性描述,前、后貔貅说,泾渭分明。

后貔貅说的谜底是:胡世安写的《译峨籁》,使非猛兽貔貅观首次进入中国的知识界;曹熙衡在清康熙版《峨眉山志》采信后貔貅说;王士祯的《陇蜀馀闻》吸纳了《峨眉山志》的记述;傅运森先生吸收曹熙衡、王士祯著作中的非猛兽貔貅观,因此在他参与修编的《辞源》中,独家使用貔貅、貘可能是大熊猫的判断。由于今人没有研究前、后貔貅的差异,于是把浩如烟海典籍中的猛兽貔貅,全部以非猛兽貔貅即熊猫视之,从而导致谬误流传。

(原载《巴蜀史志》2019年第2期,总第222期)

发表评论