“从冬山河畔开始,走一条人迹罕至的路。”

台湾作家简媜是为数不多的坚持在散文领域躬耕的作家。从宜兰县冬山河畔农家,“如行云流水的田园古谣,隐喻着哀歌”,简媜幼年丧父,老阿嬷和母亲苦苦维持着生计,命运早早写好悲凉的底色。到十五岁,简媜背井离乡去台北,落下阿嬷、母亲、村头小河、篱笆院和旧厝。之后她的写作从原乡与少女心事逐渐拓展到写城乡变异、社会观察、家国历史,乃至和当下最密切的教育与养老等。

简媜

简媜三十余年间不断地变换着散文书写的主题也拓宽着散文书写的范畴,她在散文这个常常被认做是充斥着空泛的抒情、优美词句的拼贴而绝少能关怀到深刻的社会现实的文体中靠自己日复一日的写作不断翻覆出新的可能。作家钟怡雯说:“不少的散文创作者身兼诗人或小说家的身份……除此之外,亦有专攻散文, 或可称之为‘散文专业户’的创作者,出于本身对散文自觉和要求,以诗和小说的技巧来丰富散文的面貌……简媜的散文便属此类。”

1985年出版的第一本散文集《水问》,虽题材仍局囿于大学中的少女心绪、简媜已经尝试以“并不考虑章法,主词、动词的位置,只要能造成一种意象、一种情境,我便大胆去用”的措辞用句方式来形成自己的风格。到之后的《只缘身在此山中》《空灵》中,简媜把生活上悟出的一些禅机描绘成人生哲学的一个空灵的境界,写自己关于禅等较虚空难解的人生境况的理解。

《月娘照眠床》、《浮在空中的鱼群》、《梦游书》和《胭脂盆地》穿插着写故乡与城市,在对乡村的写作部分常融入闽南语方言,真切动人。收录了后来认为体现出鲜明的简媜风格的《四月裂帛》的《女儿红》是简媜从女性视角出发的写作。《天涯海角》,简媜开始把自己的身世同台湾地区的命运联系在一起。到近些年的《老师的十二样见面礼》和《谁在银闪闪的地方,等你》中,简媜逐渐关注到更现实的孩子的教育问题以及社会老龄化等问题。

简媜的散文写作笔法也经历了几次转变。早期写作注重散文的诗意和意境,也有很多是直接化用古典诗歌,如《水问》中的“那年的杜鹃已化成次年的春泥,为何,为何你的湖水碧绿依然如今?”就是化用龚自珍“落红不是无情物,化作春泥更护花”。在用古典文学意象营造文章的氛围之余,简媜也在散文的“小说化”方面持续推进,如在散文创作中自由切换人称、时空、融入虚构和想象,乃至直接模仿小说的写作,这在被称为是“散文与小说的混血体”——《女儿红》中尤其明显。

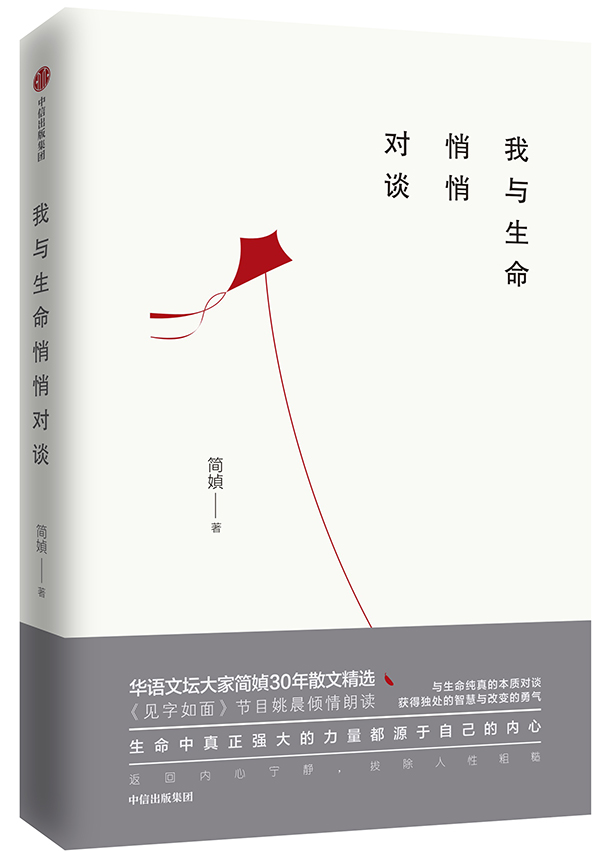

《我与生命悄悄对谈》立体封

最近,中信出版社出版了简媜散文精选集《我与生命悄悄对谈》,书中收录简媜于不同阶段写作的四十五篇文章,包括《哀歌的屋檐》《渔父》《水问》《四月裂帛》等。

这本书中收入了最具代表性的作品《四月裂帛》,这篇散文将中国古典诗词在现在写作中所能承担的功用拓展到极致,此外散文的主体一直跳脱,抒情桥段像蒙太奇一样随意插入,有小说的情节,也加入了戏剧化的对话。《四月裂帛》从各层面突显“我”不屑借助婚姻外壳,对人格独立的理想爱情的执着,并透过意象的铺陈将“我”对已逝爱人的深深追忆与无限怀念揉进诗一样的氛围中。就写作的整体气质看,也如一位评论家所谈的“简媜以平静的、冷寂的、客观化的叙述和抒情基调替代了热情的、主观的一览无余的情感宣泄的散文套路。”

简媜

以《四月裂帛》中的句子来看:

“三月的驼云倾倒的是二月的水谷,正如薄薄的诗舟盛载着积年的乱麻。”

“原谅我把冷寂的清官朝服剪成合身的寻日布衣,把你的一品丝绣裁成放心事的暗袋,你娴熟的三行连韵与商簌体,到我手上变为缝缝补补的百衲图。安静些,三月的鬼雨,我要翻箱倒箧,再裂一条无汗则拭泪的巾帕。”

“也许,不再有什么诘屈聱牙的经卷难得了你我。当你恒常以诗的悲哀征服生命的悲哀,我试图以小说的悬崖瓦解宿命的悬崖;当我无法安慰你,或你不再关怀我,请千万记住,在我们菲薄的流年,曾有十二只白鹭鸶飞过秋天的湖泊。”

对于自己的散文写作,简媜自述:“我对于文类的态度是比较自由的,基本上不会受到束缚。我的脑海里并没有存着一个念头说:散文就应该要写几千字,写到几千字就好了;或者说散文里不能写对话,散文里不能有情节;或是散文里面就应该明白晓畅,不能用诗意的语言……我没有这种观念。

简媜在前言中写:“我们置身人生火宅内,焉能避免乱石崩云情节;路塌了,事破了,人怒了,一牵动就是半身伤。疗伤的法子千百种,差别是疗出了再难修复的嗔怨之心,还是疗得两字释怀。”

最近,澎湃新闻专访了简媜。

用过的稿纸与秃笔

【对话简媜】

“散文内部的肌理是作家对‘理想我’的追求”

澎湃新闻:《我与生命悄悄对谈》中有很多经典作品收入,这种“与生命的对谈”对你而言的意义是怎样的?

简媜︰我们每天睁开眼睛第一件事就是“对话”,梦境与现实、自己与家人、家与公司……甚至出门前查看今天下不下雨,也是一种对话。广泛地说,我们活在复杂且庞大的“对话”场域里。然而,每天都在做的事不代表都能做好,多少苦恼来自“无法对话”,这提醒我们必须省思这个潜在的课题。这本书以“对话”为关键词,用意也在此。而所有对话最核心的那个就是跟自己对话,如果一个人不愿意诚实地跟自己“无话不谈”,直视自己表层与潜藏的欲望,那么,几乎不可能期待他能真诚地善待他人。对话,是用来寻找和谐与温暖的,而真诚,是指南针。

澎湃新闻:《我与生命悄悄对谈》提到了童年有很多不安定的成分,包括父亲的早逝、被宗亲欺负以及很小就独自一人去外地读书,你怎样回看这些带着悲伤色彩的往事?再看《荒野之鹰》这个选篇,以你当时的年纪怎么能做出“自己没出息,这个家就完了”这种可以说是英勇的决心?

简媜︰每个人都是时代与社会的产物,现代长于大都会的孩子,过的生活太优渥了,夸张地说,是两千多年来过得最好的一群小孩。环境让他们欠缺忧患意识与刻苦精神,如果把他们“丢”到我的童年环境,交给他们我的命运,我相信生存本能也会鞭策他们自我改造的。我一直相信“知识就是力量”,取得知识实力方能打造更宽广的未来。

澎湃新闻:你出版了几十部散文集,大家最好奇的可能还是你为什么会一直坚持在散文这个题材,以及你认为好的散文应具备哪些素质?

简媜:我自称是“不可救药的散文工作者”。我一直待在散文领域,从三十四年前出版第一本散文集开始没离开过。

大学时我有两个秘恋情人,一个让我从生往死里走,另一个带着我从死往生里爬,第二个情人赢了,他叫文学。那时也写小说,但写得较酣畅的仍是散文,我猜测跟长于雨神眷顾的兰阳平原有关,地理风土、气候特色影响情感基调,讴歌、咏叹与倾诉的欲望自然流淌,最宜承载的文类就是散文。我常说,人生是散文之母,然而烟火人生的情节只是散文表层,其内部肌理是作家的“理想我”追求。无论是以知性博深见长、藉冷墨演绎理智,或是以庞盛的遭遇、翻腾之世情作证,或者推敲文辞之美、钻研悟境之深,散文岂是一本起居注而已?所谓“理想我”,乃作者邀集读者一起启程,穿过人生丛林,于文字原野中修炼出一个理想的自己。

虽说热爱散文,但也计划出版小说,有些故事用小说来表现较灵活。

澎湃新闻:有评论将你的写作笼统分为“内省性写作”与“直面社会的写作”两个部分,你是否赞同这种大的划分,以及你可否回顾一下自己的散文创作历程,比如最开始写《水问》是充满了青春的惆怅的,而之后是否有某些节点上让你决定去改变创作的方向或者是对散文写作有新的思考?

简媜︰大抵上可以这么分,有的作品较关注个人经验,有的关注社会面,但彼此之间并非全然分得清。因为,散文是作者自我意识投注得最深的一种文类,即使直面社会,也会糅合我的经验。我是一个不耐烦重复的人,求新求变与计划性写作似乎已成为我的本能,把每本书的写作当成唯一的一次爱恋,一生仅此一回酣醉,故能全心全意求其完美。每本书出现的时间点,应该跟阅历与年龄相关吧,时间是个魔术师,不只给我们白发与皱纹,也给我们沧桑。一个人只要尝过沧桑,舌尖上的酸甜苦辣都能辨别了,他就懂人生。笔下的文字,再也不会只有青春惆怅而已。我期许自己是埋伏在人生十字路口的捕梦人,与我的读者一起沉浸在真善美的共鸣里。

澎湃新闻:散文中的人物则是在真人真事的基础上,进行某些剪裁加工,注重对人物进行写意式的描绘,且注重在文章中灌注丰沛的情感。那么你觉得散文在介入社会问题上是否有足够的力量?

简媜:当然有,我曾写过《老师的十二样见面礼》谈教育、《谁在银闪闪的地方等你》谈老年,引起的关注与讨论之热烈,出乎我意料。这两本书影响了学校,也激励社会上某些组织、团体更进一步重视高龄问题。

比如《老师的十二样见面礼》后记中写:“浸泡于他人社会借以检查自己社会之有所不足,或许就是这趟旅行渐渐跨过私体验界线进入公众思维之后不得不负起的任务。我希望这一趟旅行中关于小学教育的种种见闻实录,能展现异于教育理论的亲和力与临场感,让小学部队同胞们从中获取活力与热能,即使是一点惊讶一丝迟疑也比麻木沮丧好。遇事我总想,为什么别人做得到我做不到?这种想法意味着还有改革的热情与学习潜力。”

澎湃新闻:你在接受采访时坦言“过去那么多年所写的书,确实是处理积累在内心很深厚的某些缺憾或是问题”,这次《我与生命悄悄对谈》也收入很多直面童年时的经历、创伤的写作,散文对于你是否也有很大程度是疗愈的作用?那么是否会存在通过一次次的写作去修改、重新塑造记忆,让记忆变得更容易接受?

简媜:文学是关于时光与记忆的一门艺术,散文尤其如此。文学确实有疗愈作用,那是因为文学是一场心灵深戏,必然要沉入内心深处挖掘。我们记得的事,不见得就是真相,而当我们再次复述所记忆之事,那必定是隔了一段或短或长的时间,在叙述的当下,有可能加入新的观点、感受,使原先储存的那段记忆调了味变成“创忆”。创造成什么样的新记忆,是个值得深思的课题,不见得是为了让记忆更容易接受——更容易让谁接受?自己?他人?也有可能为了把自己囚入更悲情的牢笼里。

澎湃新闻:之前你的《谁在银闪闪的地方,等你》以养老的话题进入,最后写作而成那样一本内容极丰沛的、从多角度去讨论养老的作品,那么如何让散文走出其一贯被认为是“空泛的抒情”,你是否有可以分享的?比如在写作养老这个话题之前你做了怎样的准备以及写作中怎样去避免落入空泛的抒情的窠臼?

简媜︰如果真是一个“散文专业户”的话,就会保持“问题意识”,挖掘“问题矿脉”,不会轻易放过题材。同样写“老”,可以轻飘飘写十来篇短文,版面宽宽的、字大大的、图美美地出一本书,也可以读书、做笔记、构思、自我推翻把自己搞得死去活来写一本对得起文学良心的书,端看个人选择啊!我是念中文系的,掷地有声这四个字,对我有吸引力。

“童年在哪里过,那地方就是乡愁”

澎湃新闻:原乡意识一直被认为是你写作中非常重要的。你写“仿佛过去的桃源小村是一场梦,眼前的鸽笼铁壁才是真的,那群亲切的村妇渔郎都是梦中人,城市的冷脸才是本貌。” 《谁在银闪闪的地方,等你》中也写到比较理想的养老场所就是鸡犬相闻的乡村巷陌,乡土是否一直是你写作中、乃至生命的养分与根源?

简媜︰童年在哪里过,那地方就是乡愁。我成长的兰阳平原一年下二百天的雨,雨雾迷蒙的稻田、熟识的乡亲、一起长大的同伴,仍是我记忆里最美好的部分。我们都会走在离乡背井的那一天,这一走,可能再也回不了家。是的,现实上,我再也回不了原乡,职是之故,文学是我返家的方式。

澎湃新闻:在《哀歌的屋檐》中其实也讲到乡土不全是温柔敦厚,仍然有欺凌弱者、不乏蛮横无理之人,似乎是只有远离的人隔着一段距离看,才有朦胧又美好的乡愁,那么我们在构建文学的乡村中,怎样去处理“乡村中并不全是美好”的这种现实,而当我们曾领会到乡村的落后、颓败、失序,它还是否还能很好地作为我们在城市中所患的空虚、焦虑等症候的解药?

简媜︰这几乎是无法处理的深沉痛苦,你记得的那个山明水秀的“原乡”,彷佛被恶霸土匪打劫,变得满目疮痍,昔时纯朴的笑颜怎么露出贪婪的神色!为了开发而破坏自然景致,为了经济发展而牺牲生活品质,这是永远的困局。只有涵藏文学文化艺术底蕴的主政者,能睁开历史的鹰眼看得高望得远,为一波波离乡背井的游子保存原乡之美,让漂泊的心有靠岸的地方。

澎湃新闻:当然上面的问题只针对有乡村经验的人,而一直生活在城市中的人、从小在同质化的城市、物质条件、教育条件中成长的人,没有乡村经验的人将怎样构建他们的“精神原乡”?

简媜︰都市原乡,虽然少了田园但仍有城市生活可供驻足缅怀。若有机会听一个田园人与一个都市人讲述各自的童年成长、原乡生活,会觉得非常有趣,好像地球人与外星人对话一般。

澎湃新闻:在标新立异的、反叛与出新被认为是颇有张力的时代,你的写作中如《哀歌的屋檐》《第二个爸爸》中盛赞如大地之母一样的温厚、忍耐、坚实的母亲的品格以及节俭、儒雅、自我恪守的父亲的形象,他们说着许多老生常谈的道理,你认为这种传统的、苛求自己的,甚至在很多现代化的家庭模式中已经不再被推崇的品质仍然值得书的原因是什么?

简媜︰商业性强的社会,翻脸比翻书还快,高速旋转的生活节奏中,人被逼着长于掠夺、易于焦躁,这个走法会走到哪里去?我不知道,但总觉得不妙。我所赞叹的人的品质,显然不是社会所推崇的,但是,我们扪心自问,你要跟一个事业成功把你当附庸品的人过日子,还是选一个有敬有爱的人一起奋斗?你要一个家暴你的富爸爸将来留一笔财产给你做补偿,还是穷一点的、爱你疼你,他这辈子最大的快乐就是当你的爸爸?你选谁呢?

我成长的家够穷够惨了,但因为阿嬷、妈妈爱我们,所有昔日吃过的苦如今都变成了甜。

澎湃新闻:现在你的生活状态和写作状态是怎样的?最关心的事情是什么呢?

简媜︰写下去、写下去、写下去。

发表评论