映像PICS

中国梦想 文化阐释 山西故事 艺术呈现

导语

关于神武镇的记载,元好问《三岗四镇》的诗句之外,亦见于明清各种志、类之书。其地应在应州境内。李克用与吐浑部赫连铎争夺云朔之际(大约从唐僖宗中和元年到唐昭宗大顺二年,即公元881年到891年,先后十年),又对其进行了增筑,并以神武川之“神武”二字命名“神武镇”,成为沙陀部与吐浑部作战中的军事要塞。

唐末神武川及神武镇

南北东西俱有名,三冈四镇护金城。

古来险阻边陲地,威镇羌胡万里惊。

公元1241年春天,五十二岁的元好问游历于应、云之间,写下了这首《三岗四镇》诗。诗中“三冈”即护驾岗(今应县城东南护驾岗村所在地)、赵霸岗(今应县城东龙首山下浑河北岸)、黄花岗(现称黄花梁)。“四镇”为安边镇、司马镇、神武镇、大罗镇。其中安边、司马、大罗三镇位置均已确定,唯神武镇的具体位置尚有争议。有说在今应县义井乡一带,也有说在今应县三门城附近。马良先生在《定襄神武川新城究竟在哪里》一文中提出:“神武镇可能是今天怀仁县境的高镇子。”笔者曾经以马良先生的意见为是。但经文献考证和实地考察,对前边的认知给予了否定,并将神武镇的具体方位大致确定为在今应县三门城附近。

一、史籍中的神武镇

关于神武镇的记载,元好问《三岗四镇》的诗句之外,亦见于明清各种志、类之书。

明李贤《明一统志》——

三冈四镇,俱在应州。赵霸冈在城东,黄花冈在城西,护驾冈在城南。安边镇在城东,大罗镇在城南,司马镇在城西,神武镇在城北。元好问诗:南北东西俱有名,三冈四镇护金城,古来险阻边陲地,威镇羌胡万里惊。

明彭大翼《山堂肆考》——

三冈,三冈在山西大同府应州。赵霸冈在城东,黄花冈在城西,护驾冈在城南。又有四镇,安边镇在城东,大罗镇在城南,司马镇在城西,神武镇在城北。

明万历《应州志•地理》——

神武镇,在城北四十里。

明末清初顾炎武《天下郡国利病书》——

三冈四镇,在应州。东赵霸冈,去城二十五里。西黄花冈,去城二十里。南护驾冈,去城三十里。东(安)边镇,去城二十里。西司马镇,去城一十五里。南大罗镇,去城四十里。(北)神武镇,去城四十里。

清和珅《大清一统志》——

安边镇,在应州东二十里。又大罗镇在州南四十里,司马镇在州西五十里(“五十里”疑为“十五里”之讹——笔者注),神武镇在州北四十里。金元好问诗:三冈四镇护金城。旧以赵霸、黄花、护驾为三冈,以安边、大罗、司马、神武为四镇。

清觉罗石麟《山西通志》——

黄花冈,西四十里。赵武灵王略地,北至无穷之门,登黄花之冈,其势与城相低昂。后魏天兴六年九月,行幸南平城,规度灅南,面夏屋山,背黄花堆,将建新邑。护驾冈,南三十里。相传魏孝文帝驻跸于此。茹越里有护驾冈村。赵霸冈,东二十五里,南北横卧,右腋下即浑河。安边镇,东二十里。司马镇,西一十五里。大罗镇,南四十里。神武镇,北四十里。元好问诗:南北东西俱有名,三冈四镇护金城。

清齐召南《水道提纲》——

(桑乾河)又东北,怀仁县水自西来注之。水出县西山中,东流至神武镇东北,合一水,经县南又东入桑乾。

另外,清康熙年间所编的《古今图书集成》在“方舆汇编•大同府古迹考”中亦有“三冈四镇,赵霸冈在州城东,黄花冈在州城西,护驾冈在州城南,安边镇在州城东,大罗镇在州城南,司马镇在州城西,神武镇在州城北。四镇,相传李晋王驻扎本州建筑”的记载。

综上所列,《明一统志》、明万历《应州志》和《天下郡国利病书》均言“三冈四镇”在应州。《山堂肆考》《大清一统志》《山西通志》虽未明确神武镇所在的州属,但从上下文语义考察,其地应在应州境内。唯《水道提纲》所载其方位,似在今怀仁市境内。且以其“水出县西山中,东流至神武镇东北,合一水,经县南又东入桑乾”来看,其地也不可能在高镇子,而应该在今怀仁市下湿庄村西至赵马寨一带。前不久,笔者曾沿着路庄河和大峪河,对附近村庄进行了实地走访,未发现这一带曾有 “神武镇”存在的可能。同时,《水道提纲》所载为孤证,且其书虽“早用经纬度定位”,却也被人指摘“错误颇多”,故而不可取纳。

二、神武镇的由来

关于神武镇,明万历《应州志》和清康熙年间所编的《古今图书集成》均言“四镇(含神武镇),相传李晋王驻扎本州建筑”。李晋王即晚唐晋王李克用,五代后唐立国后,被尊为“武皇帝”。据《旧五代史•(唐书)武皇纪》:“武皇即献祖之第三子也。母秦氏,以大中十年丙子岁九月二十二日,生于神武川之新城。”另据《隋书•地理志》:“马邑郡,统县四……善阳、神武(后魏置神武郡,后齐改曰太平,后周罢郡。有桑乾水)、云内、开阳”。可知神武镇名于神武川,神武川又名于后魏神武郡和隋神武县。同时,根据隋神武县(治所在今山阴县东、应县西)之所辖范围,以及《旧五代史•周密传》所载的“周密,字德峰。应州神武川人也”,亦可知唐代神武川大致为今山阴县和应县范围内的桑干河沿线川地。

讲神武镇的设置,绕不开唐末五代雄起于今山西北部的“代北沙陀集团”。

沙陀,本西部突厥的一个部落,号“处月”。并以为氏,汉译“朱邪”。唐贞观年间居金莎山(今尼赤金山)之南,蒲类海(今新疆巴里坤湖)之东。因境内有大碛(今古尔班通古特沙漠),故又以“沙陀”为名。述其历史,大致可以两个“三”来概括。

其一,即沙陀部落足代北之前的三次长途迁徙。第一次是唐德宗贞元(公元785年正月~805年八月)年间,沙陀降附吐蕃,并与吐蕃军联合,攻陷唐西北重镇北庭。其后,由故地(北庭附近)东迁甘州。这次东迁,《新唐书•沙陀传》的记述比较简略:“贞元中,沙陀部七千帐附吐蕃,与共寇北庭,陷之。吐蕃徙其部甘州,以尽忠为军大论(‘大论’为吐蕃官号,可译为‘大臣’。‘军大论’不同版本又作‘统军大论’,即统军大臣——笔者注)。吐蕃寇边,常以沙陀为前锋。”第二次东迁发生在唐宪宗元和三年,因吐蕃怀疑沙陀部在吐蕃与唐王朝之间首鼠两端,准备将沙陀整族迁往河外之地。得到这一消息后,沙陀首领朱邪尽忠与儿子朱邪执宜商量对策,最后决定举族向东,投奔唐王朝。遂于元和三年(公元808年),向东进入唐灵州地界,被灵州节度使范希朝安置于盐州之地。这一次迁徙,道途艰险,加之吐蕃沿途追杀,首领朱邪尽忠战死途中,所带部族十不存二。按照《新唐书•沙陀传》的记载:“元和三年,悉众三万落循乌德鞬山(应为祁连山——笔者注)而东。吐蕃追之。行且战,旁洮水,奏石门,转斗不解,部众略尽,尽忠死之。执宜裒瘢伤,士裁二千,骑七百,杂畜橐它千计,款灵州塞。节度使范希朝以闻。诏处其部盐州,置阴山府,以执宜为府兵马使。”第三次东迁发生在沙陀部驻留盐州后不久,迁徙过程比较顺利。《新唐书•沙陀传》的记述是:“顷之,希朝镇太原,因诏沙陀举军从之。希朝乃料其劲骑千二百,号沙陀军,置军使,而处馀众于定襄川。执宜乃保神武川之黄花堆,更号阴山北沙陀。”

其二,即沙陀部东迁代北之后,经过朱邪执宜、朱邪赤心(李国昌)和李克用三代经略,最终形成以沙陀族为主的代北军事集团的三个历史阶段。第一阶段,即朱邪执宜时期。时间大约从元和四年(公元809年)朱邪执宜率部屯守神武川之黄花堆之后,到朱邪执宜去世的唐文宗开成年间(公元836年~840年)。这一时期,先后经历了“天子伐镇州,执宜以军七百为前锋”,“回鹘过碛南取西城、柳谷,诏执宜屯天德”,“伐吴元济,又诏执宜隶李光颜,破蔡人时曲,拔凌云栅”,“长庆初,伐镇州,悉发沙陀,与易定军掎角,破贼深州”和“大和中,柳公绰领河东……请委执宜治云、朔塞下废府十一,料部人三千御北边,号代北行营,授执宜阴山府都督、代北行营招抚使,隶河东节度”等历史事件。其间,最重要的是通过与六胡州昭武九姓胡人的密切结合,形成了所谓“沙陀三部落”。第二阶段,即朱邪赤心(李国昌)时期。对于沙陀族而言,这一时期最重要的事件是朱邪赤心因镇压庞勋有功被赐予“李国昌”之名,并列籍于唐王朝宗室“郑王”支下。这在讲究“华夷之辨”和“门第之论”的时代,对提高沙陀族的社会地位和地域影响力起到了关键作用。以至于当时整个河东地区“夷狄贵沙陀,故常自言沙陀种也”(《新五代史•康福传》)。

第三阶段,即李克用时期。这一时期,沙陀经过了一番曲折后东山再起。前期是唐懿宗咸通十三年(公元872年)李国昌拒绝接受朝廷云州刺史和大同军防御使的任命和李克用杀掉大同军防御使段文楚之后,唐王朝先后发动河东、幽州、昭义诸镇及吐谷浑赫连铎进讨沙陀部。到广明元年(公元880年)六月,沙陀酋长李友金及萨葛都督米海万、安庆都督史敬存等率沙陀三部落降唐。七月,李国昌、李克用父子又接连大败,部众溃散,李氏父子及宗族向北逃入鞑靼。后期是黄巢起义军攻占长安后,唐庭于中和元年(公元881年)二月诏李克用的族父李友金奉命率沙陀、萨葛、安庆三部落及吐谷浑诸部5000人入援京师。李友金行至绛州,时任绛州刺史的沙陀人瞿稹以“贼势方盛,未可轻进”为由,劝监军陈景思返回代北募兵。其后半月间,募得北边五部之众3万。在李友金的撺掇下,陈景思先斩后奏,“乃丐赦国昌,使讨贼赎罪。有诏拜克用代州刺史、忻代兵马留后,促本军讨贼。”东山再起的李克用,在剿灭黄巢起义军的同时,着力控制代北,并与盘踞云州一带的吐浑部发生剧烈冲突。直到大顺二年(公元891年)四月,李克用击破幽州、关中、吐谷浑的围攻,并攻灭盘踞云州的赫连铎残部,结束了两部之间长达十余年的征战。至此,晋北云、朔、蔚三州之地,完全落入李克用之手,并成为其经略河东、争取中原的大后方和根据地。

根据不同史籍“相传李晋王时,驻扎本州建筑”的记载,神武镇,最有可能是在这一时期所立。

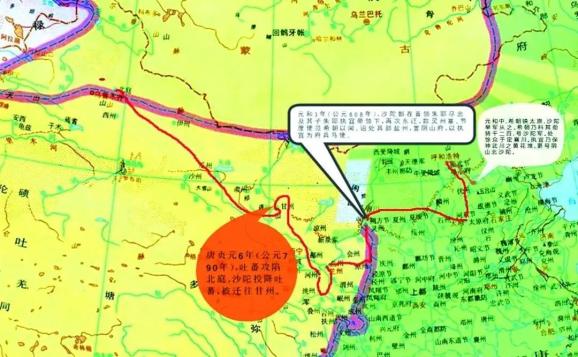

沙陀东迁

三、神武镇与三门城

之所以将神武镇定位于今应县三门城附近,主要出于三个方面的考虑。

其一,从地缘上分析,三门城所处位置,正好位于晚唐云、朔两州分界的朔州一侧。从朱邪执宜帅部族“保神武川之黄花堆”,到李克用“生于神武川之新城”,神武川可谓晚唐时期沙陀部朱邪氏族人的大本营,也应是李克用经营代北最初的根据地。由三门城向北,跨过桑干河,就进入了云州地界。其时,主政云州的正是李克用的死敌吐谷浑部赫连铎(时任云州刺史)。无论如何,李克用是不可能将自己的军事重垒设置在敌方界内的。同时,由三门城向西向南,沿桑干河来向,至今仍存有“北沙城”和“南沙城”两个村落。在不到15华里的距离内,布列着三个叫“城”的村落,这在晋北地区是极为罕见的。以至于笔者不得不怀疑,所谓的“沙城”,极可能是后世对“沙陀城”的简称。而且,从地图上看,三门城、北沙城和南沙城,依桑干河略呈圆弧状排开,弧心所指,正是今天的义井镇,其防、护之势一目了然。自古流传,义井村原名“溢井”。其地名所得,有言因李克用出生时,井水暴溢(也有说是李存勖出生时,井水暴溢)。《旧五代史•(唐书) 武皇纪上》明确记载:“武皇即献祖之第三子也。母秦氏,以大中十年丙子岁九月二十二日,生于神武川之新城。……是时,虹光烛室,白气充庭,井水暴溢。”在这里,正史和传说形成了完美的契合。很可能其时的义井,是沙陀朱邪氏安置家眷和族人的重要聚落之一。如此,呈圆弧排开的三门、北沙和南沙三 “城”的设置,其重要性不言而喻。

其二,从方位距离上分析,顾炎武的《天下郡国利病书》、和珅的《大清一统志》、觉罗石麟的《山西通志》和明万历《应州志》均言神武镇的方位是“应州(城)北四十里”。需要说明的是,古今里制不同。商代的里制已不可考。周代以300步为一里,八尺为一步。古代一尺相当于现代的0.231米,一“周里”约合现在的554.4米。秦汉以后,以六尺为一步。一里约合现在的415.8米。该里制一直延续到晚清。尽管期间(北魏和隋唐时期)出现过营造尺(世称“大尺”),但仅限于宫室和陵墓的营造,涉及地与地之间的距离,则一直沿用秦汉以来的里制。到清光绪年间,清廷制定度量衡,以五尺为一步,两步为一丈,180丈为一里,一尺相当于现代的0.32米,一里就等于576米。其后,1929年,国民政府重新厘定度量衡,规定一里等于500米,一直沿用至今。因此,从秦汉到清光绪年间一直沿用的“古里”,约等于现在的416米。以此计算,应州(城)北四十里(约合现在33里)的神武镇,应该就在今应县三门城一带。

九世纪末期的代北形势

其三,言神武镇即今三门城,有音韵学音理支撑。史传三门城,最初叫“莫含壁”,又称“莫回城”。莫含为西晋末年代北巨商。据《魏书•莫含传》:“莫含,雁门繁畤人也。家世货殖,赀累巨万。刘琨为并州,辟含从事。含居近塞下,常往来国中。穆帝(指拓跋猗卢)爱其才器,善待之。及为代王,备置官属,求含于琨。……其故宅在桑乾川南,世称莫含壁,或音讹,谓之莫回城云。”这里的“壁”,即“坞壁”。它是东汉以后出现的一种民间防卫性营堡。其时北方地区社会动荡,富豪之家纷纷构筑坞堡营壁,并驻有大批的部曲和家兵,以求自保。既然是私人的坞壁,其规模一般不会太大。且经南北朝和隋、唐,进入晚唐后,历时已近600年,相当于明代初期的古堡存留到今天,其残破之状是可想而知的。沙陀族落足神武川之后,在朱邪执宜时期,就曾对这一带残存的旧城旧堡进行过修治,并用来驻兵。对此,《新唐书•沙陀传》的记载是“大和中,柳公绰领河东……请委执宜治云、朔塞下废府十一,料部人三千御北边,号代北行营”。《旧唐书•柳公绰传》的记载是“公绰至镇,召其酋朱耶执宜,直抵云、朔塞下,治废栅十一所,募兵三千付之,留屯塞上”。这里的“栅”,作“营寨”讲。从两种文献既称“废府”又称“废栅”的情形来看,朱邪执宜所修治的十一座“废府”,应该既有汉代以后的郡县废城,也有像莫含壁一类的民间坞壁。而对于莫含壁(莫回城)后称三门城,应县一带民间有着不同的解释。其中最有代表性的说法是:可能这个城原来就只有三座门,年深日久,莫含的故事不为人知,人们就俗称其为三门城了。

民间传说,往往将人置于半信半疑的境地。前不久,笔者曾去三门城考察,发现原城堡早已荡然,除了仅存的三截断垣,再无其他遗存。从残留的断垣来看,为素土(夹杂细沙)夯筑,夯层约25厘米左右。夯土内无任何陶片之类的生活遗物。倒是在与村民交谈的过程中,发现了其中不为人知的隐秘。

一是据村民讲,20世纪80年代,在与三门城临近的南沙城、义井等村的耕地里,挖出过许多陶罐,罐子里装的却都是骨灰。村民的话,很容易使人想到古代突厥人的葬俗来。突厥人的丧葬,按《周书•突厥传》的记载:“死者,停尸于帐,子孙及诸亲属男女,各杀羊马,陈于帐前,祭之。绕帐走马七匝,一诣帐门,以刀剺面,且哭,血泪俱流,如此者七度,乃止。择日,取亡者所乘马及经服用之物,并尸俱焚之,收其余灰,待时而葬。春夏死者,候草木黄落,秋冬死者,候华叶荣茂,然始坎而瘗之。”《隋书•突厥传》亦载:“于是择日置尸马上而焚之,取灰而葬。”唐贞观八年(公元634年),颉利可汗卒,唐太宗“诏其国人葬之,从其俗礼,焚尸于灞水之东”;贞观十九年,阿史那思摩去世,“任依蕃法烧讫,然后葬”;开元七年(公元719年),突厥番将延陀磨览去世,“依蕃法烧讫,然后葬”。这些,都是唐代突厥仍盛行火葬的实例。作为突厥别部的沙陀部,其葬俗应该与突厥有相似之处。笔者认为,当年陶罐出土的地方,应该就是沙陀人的墓地。也说明这一带曾经存在过沙陀族人的大型聚落。

二是在三门城村内,村民讲“三门城”这一村名时,其中的“门”皆不发舒声“men”或“meng”(本地鼻音前后不分,但“门”这个字本地皆读为舒声),而是念作入声“mo?”或“mou?”,猛听像是怀仁话里的“三沫”或“三没”。另据一起考察的文友赵平讲,在她老家边耀一带,三门城的“门”,又发入声“ma?”,读音像本地方言“三莫城”。据此,大可认定三门城,即唐末五代时期的神武镇。我们看“神武”二字的古今读音演化。“神”,汉代以前上古音读作“hlin”,唐宋时期广韵音“zjen”。失介后主韵低化,很容易转为方言音“san”。现代广东话(粤语)“神”就读作“san1”或“san4”音。而“武”字,汉代以前上古音为入声“ma?”,唐宋时期广韵音“myox”,元代以后才逐渐转为今音“vu”(普通话作“wu”)。不难看出,所谓的“三门”(san-ma?/san-mo?),正是唐末五代时期方言的“神武”。

如此,今天位于应县义井乡北部的三门城,西晋末年到北魏前期,曾是代北巨商莫含的私家坞壁。经南北朝到晚唐,成为神武川上、桑干河畔的一座废堡。可能在唐文宗大和年间(827年~835年),落脚代北地区的沙陀部朱邪执宜对其进行过简单的修治,并用来驻兵。其后,到李克用与吐谷浑部赫连铎争夺云朔之际(大约从唐僖宗中和元年到唐昭宗大顺二年,即公元881年到891年,先后十年),又对其进行了增筑,并以神武川之“神武”二字命名“神武镇”,成为沙陀部与吐谷浑部作战中的一座重要军事堡垒。元代以后,随着汉字读音的演变,汉字“神武”的读音发生了很大的变化。遗留在人们口中的读音“san-ma?”或“san-mo?”与“神武”二字已不能对应。经年累月,“神武”之名便渐渐淡出了人们的视线。但表达其地名的语音“san-ma?”或“san-mo?”却一直保留至今。也许是后世的人们随心臆测,也许曾经的城堡恰恰真的洞开三门,音意相符,便以“三门城”记之。

发表评论