《夷坚志》是南宋洪迈创作的文言志怪集,反映了当时广阔的现实生活,是宋代志怪小说发展到顶峰的产物,也是中国小说发展史上的又一座高峰,对后世产生了极大的影响。

马 晓 东

字祥宏,北京人,1990年北大社会学系本科毕业。曾从事编导、编辑和编剧等工作,现志业于宋代笔记小说《夷坚志》的学习、解读和传播。

夷

坚

志

我

讲

今年是我讲《夷坚志》的第八个年头。似乎这八年一晃就过去了,总的来说,它是我生命中平静而幸福的一段时光,回顾下来,好像没有太多精彩有趣的故事,只能说,拉拉家常。

2016年11月23日的晚上,百无聊赖中,我正躺沙发上,忽然有个想法:讲讲《夷坚志》吧。我是1990年写大学毕业论文那年知道的《夷坚志》,这是我毕业论文《中国的扶乩迷信》最重要的参考书之一,主要因为《夷坚志》有大量宋代扶乩事件的记录。毕业后的这些年,我经常翻看此书。其实它成了我最佳的“厕所闲书”,只要上厕所,就会翻看它,反复看,从来没看烦过,但有一点时常令我惊异:看了这么多年,我发现能记住的故事极少。当然我并没有刻意去记,但这也违反常识。也许这是我讲《夷坚志》最开始的动因:用白话讲出某个宋代事件,用音频记录,放在网络上,忘了的话可以反复听。

一开始,音频文件是放在“荔枝”(音频平台)上,几个月后才开始同步到“喜马拉雅”(音频平台),这段时间属于自娱自乐,主要放给自己听,也在各个微信群随缘传播,听着听着,自己就有要求了,一些哼啊哈的小碎语、一些重复的话在剪辑中自然就被删除了。我做过电视台的编导,自己剪过片子,所以剪辑音频是小菜一碟(非专业要求);我又做过杂志的编辑,对文字的啰嗦重复也很敏感,这些能力和经历塑造了《祥宏讲夷坚》这个音频专辑作品的成型,但直到2017年中,这些《夷坚志》故事讲的才算能听了,以至于我想起当时某些听友的反馈,现在说起来还好笑,比如有人说过:“这是几个菜啊,喝成这样……”(说的是因为语速过慢,感觉像是喝醉了),还有人说过:“刚开始说实话根本听不下去,想打人,说话停停顿顿,有时停的时间特别长……讲的不严谨,不懂的自动忽略跳过。但是!但是!后面可是渐入佳境了……”。

很多事似乎是自然而然的,到了2017年4月,有听友建议创建微信公众号,当时也是个潮流,于是做起。一开始,我只是把音频故事与原文融合起来,想着还是以传播音频故事为主,每篇公号文章并没有白话文的翻译,直到当年10月,读者听友建议增加白话文的翻译,这样看的清楚明白,才有了现在公号文章的基本样貌:原文+音频+白话文+点评。后来的要求自然也有了:音频故事力求简洁、清楚、准确;白话文力求信息准确、丰富、忠于原作。随着时间的推移,依照这样的要求,我发现提升的空间还很大。

到了2019年年末,中华书局版的《夷坚志》2700多个故事终于都讲完了,当时心情愉悦,想到一句话:万里长征走完了第一步。我觉得这是对生命的一个交待,人一辈子总归要干点正事儿,这个音频专辑尽管很不完美,但它把宋代社会史很多丰富而不为人知的信息用音频的方式,用大众便于收听的方式保留下来。我做了一件前无古人的事情,沾沾自喜,情有可原。

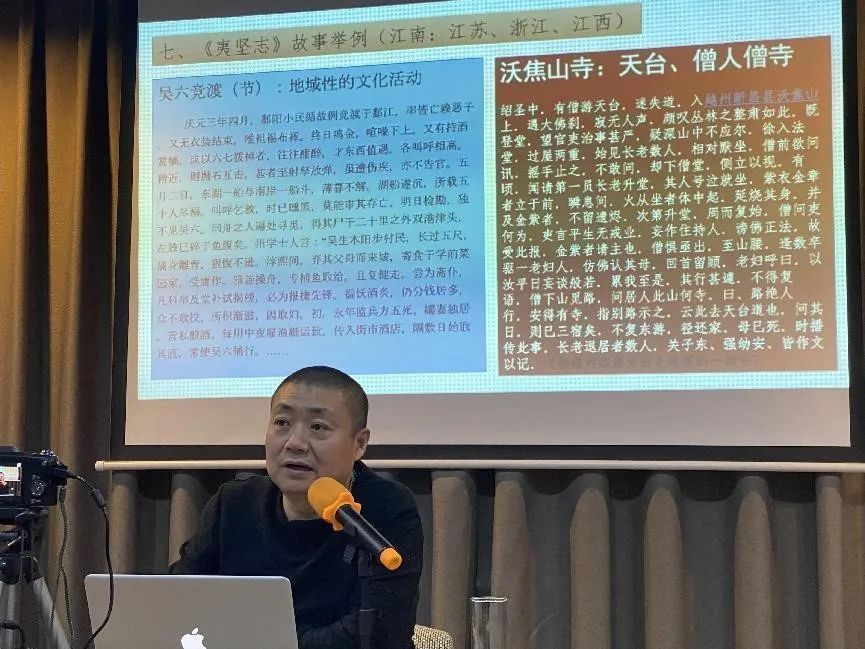

在讲《夷坚志》的前几年,我一直自诩为《夷坚志》的传播和解读者,很骄傲的感觉到站在了珠穆朗玛的顶峰,脚下是如此巨大的宝藏,虽略感孤寂,却被无尚的荣耀充满,幸福感自然是爆棚的。2018年2月,我开始在公众场合解读谈论《夷坚志》,每一次讲谈都有确定主题,到2022年2月,这样的讲谈会举办了55次,场地包括北京的惠量小院、善导书屋、御武堂太极拳馆以及某些企业;从2020年4月开始,我在喜马拉雅平台上又开始了一个线上解读《夷坚志》的音频直播节目《宋朝一小时》(周播),总共谈了195期内容(2023年9月结束)。这两个线上线下的解读节目使我逐渐认识到:面对这座如此巨大、神秘的宝藏,我首先应是《夷坚志》的学习者。这几年传播《夷坚志》,我常听到读者、听友的反馈是:“如此坚持,真不容易……”在一般的认知中,坚持是需要克服种种障碍,似乎容易联想到“头悬梁锥刺股”的镜头,但我是真没有,好像一切自然而然,不费劲。为什么呢,主要原因还是学习,我从《夷坚志》这座宝藏中得到了新收获,这样的探索很有价值,使我传播起这本书也乐此不疲。在学习的过程中,这些“新收获”是支持我不断传播它的动力。

线下讲谈《夷坚志》

首先是发现中国文化之高妙。由于历史的原因,我们这代人的成长是远离中国传统的,或者更直白的说,我们的成长是全盘西化的。从好的方面看,学习西方的科学技术,改革开放,融入国际社会,这是好的;但另一方面,我们实际背离了传统中国的文化观、世界观和生命观。从长远看,这种背离是弊大于利的。比如通过对《夷坚志》故事的解读和传播,我意识到,我们经常谈论的“经络”确实存在,但它是看不见的。不存在一个具体可见的“经络”,我们学习的所谓的“科学”要求实证和量化,似乎所说的“经络”必须看得见摸得着,否则就不存在。我在一次讲谈现场,忽然意识到,所说的“经络”仿佛是过山隧道,它看起来是空的,但它因为山的“有”而存在,你要是把山炸开,这隧道就没用了;说到人体,经络是基于五脏六腑的这种“有”而存在的,它是除了这些“有”的全部。当然,我们再深入观察五脏六腑的“有”,发现里面还是“空”的。“有”是有层级的,同样的,“空”也是有层级的。“空”和“有”是互依而存的,其实这也是《易经》的道理:所有外在的变化,都是由内在的变化提供动力,而这种内在的变化,你是看不到的,但它自有规律,这就是老子所谓的“道”。这是对世界的一种根本性认知,中国文化早已如此,但我们的正规教育从来不讲,因为我们已经背弃它了,我们自我矮化,从一种高认知被迫转到低认知,整日追逐所见之有,却不去研究所见之有背后的动因。

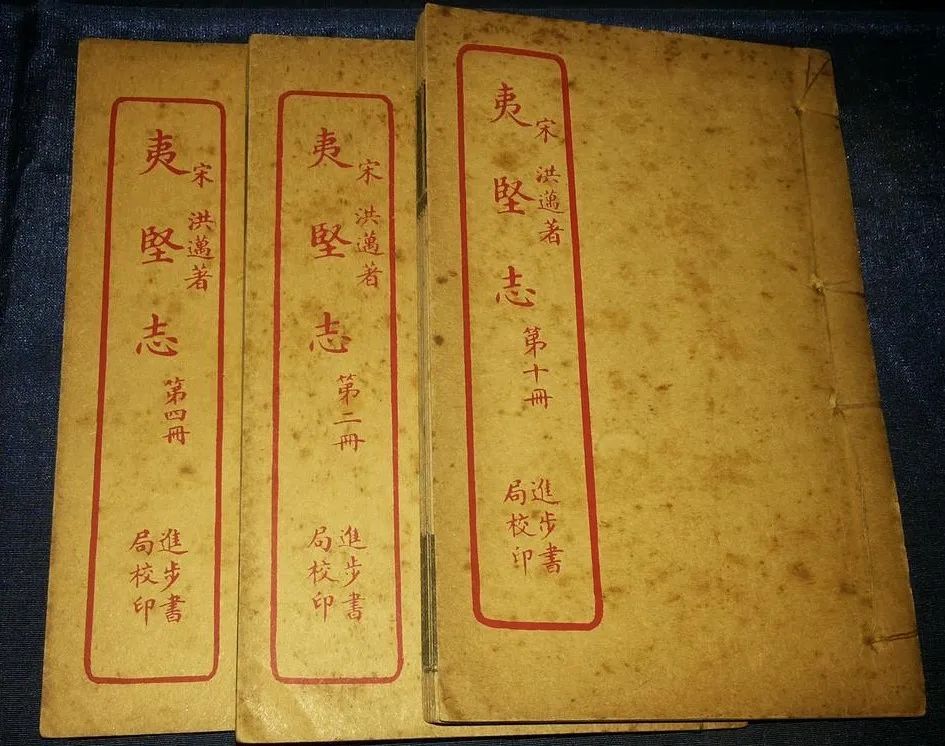

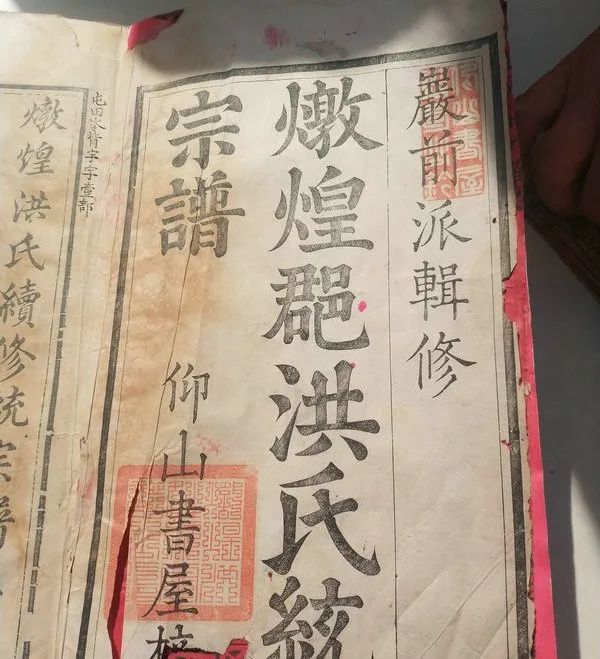

《夷坚志》的版本

其次,我发现《夷坚志》是一本历史书,这让我想起探索真相要保持独立性这样的话题,而不是人云亦云。我们后天承受的教育听起来都是“自成其理”的,但这些信息都是经过了巧妙的“编辑”灌输给人们的。就像是《夷坚志》得“伪装”成志怪小说才能留存,比如,人们通常认为《夷坚志》是志怪小说,是类似于《聊斋志异》的文学作品,但是经过学习,我发现《夷坚志》完全不同于聊斋,它是伪装成志怪小说的历史书,甚至蒲松龄也是想把聊斋写成《夷坚志》那样的历史书,只因为条件不具备,才不得不被人们冠以“文学作品”的标签。但真实情况是:人们毫不客气的把《夷坚志》当做历史书,很多研究宋代社会的学术论文都直接从《夷坚志》里寻找论据,所以这世界看起来是荒诞的。

第三,我发现《夷坚志》是保存了宋代时空的“冰箱”,它把鲜活的宋代直接呈现给现代的人们,事无巨细,这些是原封不动的第一手资料。所以我常说《夷坚志》是宋代人民用生命演绎的“天地大戏”,它保留了传统文化在宋代生动的样子:儒释道医巫在每个人身上都活起来了,这些可参照的样本使现代的人们能够去对接古人,使去继承还是去革新都有了依据。现在社会上有很多传统文化的课程,很多老师讲的清楚明白,但是讲明白道理不如看到鲜活的例子。知道不等于做到。

2019年参加蓬莱文旅局举办的“八仙文化论坛”

以上三个方面,只是择其要而简述,更多的收获不一而足。从2023年9月开始,我讲《夷坚志》进入到一个新阶段:以视频直播的方式讲书。以前讲音频,选择故事都是随机的,而且我开始也没想过讲到什么程度,讲着讲着就讲完了,后来我还把散落在其他古籍中的夷坚志佚文也讲完了。“视频直播”就是在这个背景下展开的,有两个想法:随着对《夷坚志》学习的加深,很多历史信息和观念不断在更新,我想把这种更新融入到新的讲述中;另外,“视频”也是个与时俱进的传播手段,《夷坚志》这么好,我也希望跟上时代,让更多的人有更新的方式去接触到这本书。目前,按照中华书局版《夷坚志》的目录顺序,我已经讲到了180多个故事。到了这阶段,我已把讲述《夷坚志》看做是修行了,“知行合一”本来就是个修行的题目。这过程中有两点:一是与古人对接,因为古今一理,这一理就是人心,它能够穿透历史;二是与生活对接,更直白的说法是“理论与实践相结合”,我每天在生活,吃喝拉撒,一念一作,跟讲述《夷坚志》也没有差别,都是生活中的一部分,生活需要坚持吗?不需要,就像是日子,你不得每天过吗?

2023年底拜谒洪迈陵墓

讲述《夷坚志》,尽管听起来不过是说古人书,但在现实中确有实在的回响。我想说两件事,在我看来还是有点神秘的。一个是2019年8月,山东蓬莱市文旅部门举办了一场“八仙文化研讨会”,有位网友建议我参加,会议要求是提交一篇相关论文,通常这种活动邀请的专家学者是来自于大专院校和相关研究机构,我作为一个自媒体人,从来没想过能被邀请,所以之前并不看好,结果不仅获邀,还另有际遇。其中过程,诸般顺利,整个事情细想起来,颇有“夷坚志”故事的味道;另一件事,是去年年底,我受到江西鄱阳文旅集团的邀请参加洪迈诞辰900周年纪念大会,与会的专家学者唯有我是自媒体人。表面看来,确实是我传播洪迈的《夷坚志》有了一定程度的社会影响力,但身处其中,百般滋味,各种心中所念,无不在现实中有所响应,好像这一切事情都有背后看不见的神秘力量在安排,这种现实的“教育”一直在告诉我为什么会讲述《夷坚志》,因为历史与现实、真实与虚幻本没有区隔。

深入乡村,探访洪氏族谱

对《夷坚志》的新发现还在增加中,比如“转世轮回”这件事儿,我发现真的靠谱,更有甚者,我发现很多人的轮回,每一次基本相同,可能会略有偏差,往往轮回到一定数量,人的生命层级才会有质的飞跃。以前学政治,我们都学过“量变到质变”的说法,还真是这样,其实所有的真理都摆在表面,只不过你可能暂时不知道它讲的是什么。也许讲述《夷坚志》就是我这辈子的功课或说法门,佛法讲有八万四千法门,法法平等,无有高下,但最重要的是找到与你相应的法门,这才是获得解脱的自由之路。当你找到自己的法门时,天地会和你呼应。比如最近我喜欢说的“所有世间相,演说一切法”,这是一句清晨散步中得到的偈语,也是《夷坚志》给我的感悟。尽管这本书表面看来是在谈玄说怪,其实这些“怪”正是推动这个表象世界的变化之因。可能,我们需要做的就是搞清楚它是怎么推动的,甚或也不需要搞清,因为没到某个临界点,没人能搞清楚。尽管我们不知道何时会到那个临界点,但不妨碍我们每天去努力达到它。

2024年5月13日于山东威海

2023年底,在江西鄱阳文旅集团举办的纪念洪迈诞辰900周年纪念大会上发言。

往期回顾

石舫塔影

《石舫塔影》第297期

编委会:张明东、周剑峰、姜红、周晓剑、郭美云

刘旭东(法律顾问音乐总监)

发表评论