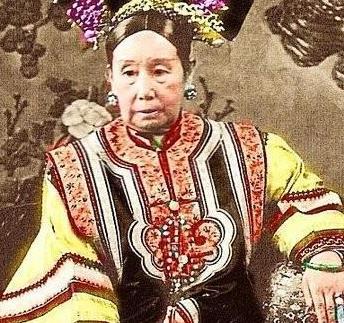

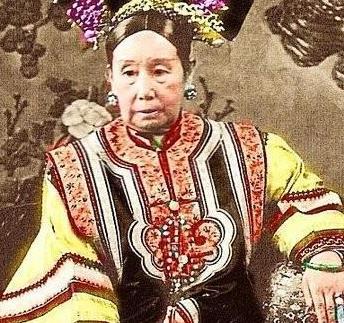

从正史上,我们知道了慈禧太后权欲畸重,政控力强;从野史上,我们风闻过她的私生活糜烂。看够了正史上慈禧的工于心计,再来听听野史中慈禧的情欲有多强。

有传闻说,僧格林沁之孙、贝勒讷尔苏是慈禧太后的情人,讷尔苏是个年仅20多岁年轻人,慈禧却是到了超过知天命的年纪。

蒙古僧王爷曾英雄一世,反洋、剿捻均为满清立过奇功。讷尔苏之父伯彦讷谟祜时领侍卫内大臣,并承袭僧王的王爷爵位,位高权重,有“伯半朝”之誉。

后来他无意偷窥到讷尔苏和慈禧的私会。出于对灭门的恐惧,为保全族的性命,“伯半朝”以回蒙古科尔沁草原祭奠祖先为名,将讷尔苏带回了草原,并令其吞金自尽。后回报托说讷尔苏病死。

听闻小情人病殁之噩耗,老娘儿们为此在内宫哀嚎好几天。她虽权似帝王,却终不方便细查此事,只得不了了之。

还有传闻说,她与李莲英等几个太监,也有说不清道不明的龌蹉。由此可见,老娘儿们饿狼扑食的劲。被她一扑而过的地上,那是寸草不生,肉没了不说,连草也被她啃个精光,是啥都不剩啊。

今天说的,不是上文提到的那几个人,而是慈禧的另一个面首,京城的某白姓商人。老娘儿们年过四旬,且还搞个身孕出来,也真是令人哭笑不得。

中国古代有重农抑商的传统。商人的地位,低至与下九流的走卒贩夫无异。堂堂的两宫皇太后之一,满清帝国的摄政者,红杏出墙,已不足与外人道,强力突破“礼制”的尊卑之序,尺度之大,令满清后宫何以母仪天下!

素来恭谨自制的慈安皇太后闻之大怒,曾召询礼部大臣,议废后之事。此事当然马上被耳目众多、大权在握的慈禧西太后所侦知,东太后慈安之暴亡,也许与之不无关系。

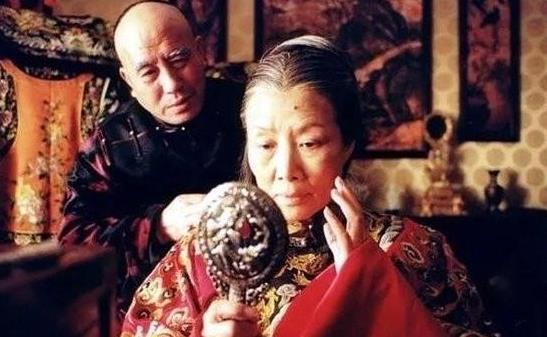

下面就据野史来八卦一下,慈禧太后荒唐的风流韵事。有了身孕之后,慈禧当时也并不知道,按常规,先叫李莲英传太医过来诊治。诊断当然是很快作出,这几个太医虽深通歧黄之术,却不谙变通之理。

按规矩宫内的医疗,看病、出药皆于宫中完成。那几个太医口风不紧、开方直白,惹得出药的药房太监也知道了内情,慈禧获知泄密的情形,当然就不会放过他们。

再说宫中历来有疑难杂症,向外医请援的例子。可这次外医不好请啊,怕泄密丢脸。最后,还是小李子鬼点子多,去请了外医薛福辰。

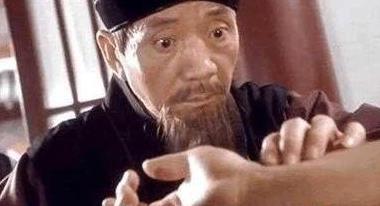

这薛福辰是无锡人氏,不仅精通医术,更重要的是,为人机敏善变通。曾在李鸿章幕下效力,并由其保荐给慈禧看过病。看什么病?疖疮。也就是炎性感染而生的脓疮,治疗方法是去脓施药。病是小病,医好不难,但脓疮生的位置很不好,在慈禧的臀部。谁敢去看太后的屁股呀。

于是,太医们就隔靴搔痒,老也医不好此病,好几个都被慈禧打了板子。后来,不得不叫宫外名医来看,李鸿章就将薛氏给推荐过去。

薛氏一来,也不多言语,让慈禧在特制的坐垫上,坐了一下。在坐垫上的出血点上,安了一枚小钉,再拿到宫里面,让慈禧再依样坐了一下,只听房内传来几声痛呼,脓算排出来了,再开个方子,病也就好了。可见薛氏的机敏与变通。

再说这次的打胎,薛氏一进宫,言语不多,直接去把脉,心里就一下子明白了。有喜脉。可他知道太后此病,是断得说不得,话若一出口,就不是慈禧中年有喜,而是薛氏一门有喜了,不过这喜,是要拉到菜市口才能办,然后,全村人到薛家去吃饭。

为啥这么玄乎,因为咸丰帝都驾崩了好久,喜从何来?可也不能拒医呀,拒医也有可能请全村来吃饭。见此情景,薛氏略为沉吟说道,“太后为国操劳,心力交瘁,气血阻滞,积于腹中,治宜行气通络,清瘀活血。气血一旦通顺,凤体自然会康健无恙。”

他更知道这药方开不得,因为外医出得方子,应由太医院先审核,再由宫内药房抓药,以防止外人假医之名,潜入大内暗害皇室。

于是,他稍做斟酌又说道,“太后,微臣有家传秘丸可冶贵恙,为保微臣家传医治之术,需屏退左右,方可医治服用,”一席话,合情合理,一般人在旁边,还根本听不出什么来。

但慈禧心里有鬼,自然听出了此话的玄机,心中暗道薛氏聪明会办事,大喜道,“准奏。”薛氏说家传秘丸,那是说给旁人听得。

遂出宫,只配了几付打胎药,借说为防祖传医法和药丸泄密,要求在宫中的医治现场,内设帷帐、外括屏风,地面设“泻淤道”,待宫内一切准备妥当后,便让慈禧服药打胎、毁灭证据。几天后,这事也就算过去了。

再说薛氏一到宫外,立刻急速回乡。不过慈禧这人,御下阴毒惯了,虽说外医对打胎之事处理的很隐秘,但事关清宫太后的清誉,不灭口,总是不放心。

于是,便让心腹侍卫飞马追向无锡。一到无锡,见薛门正在哭哭啼啼地往外出殡。就四处打探一下,採知是薛福辰在回乡途中暴毙了。既然人已死,当然就回京交差去了。

事实却是,薛福辰脑子够用,料知慈禧为人阴毒,便用诈死来躲过一劫,此后,借隐名埋姓聊度余生。唉,即使再聪明,也是伴君如伴虎呀!

这些宫闱秘史,当然皆出于野史杂说。之所以在这个世上,有诸多散秩的稗官野史,却正是由于正史因“尊讳之制”,决不会记录这类事件的原缘,稗官野史在真实性和权威性上,自然远不如正史典籍,也无多少历史参考价值。

但野史的存在,还是有它的合理性和必要性的,除了让国人天生的猎奇、窥私欲得以宣泄外,还有一种不易为人所知的辅助史评的功能,即常说的风评, 风评是对一个人的民间评价。

在封建时代,文章肯定皆出自士大夫之手,绝大部份的百姓,是无力书史著文的。就是能识文断字的乡里秀才,也因没有素材,而无从落笔写野史杂闻。

运用排除法可知,野史只能由代表着封建官场的重要力量——士绅阶层书就,从某种层面上说,野史无疑是士绅阶层,对皇权真实看法的暗中流露。

正史虽也出自士绅阶层之手,因有皇权主导和掣肘,他们决不会在正史中,表达某些对皇室的负面看法。

而且,野史在传播中,因传播方式的关系,极易造成失真和夸大其辞。只有用正史的论述,结合野史的赞损臧否。即用史评结合风评,来验证正史中历史人物评价的真实性。

此时,风评正负面的准确度和数量倒无关紧要了,只需要知道风评的倾向性就可以了。也就是,只用知道野史,对该人评价是负面的,还是是正面的就可以了。

比如对慈安、慈禧两宫皇太后的评价,在正史中是不太容易看出端倪的。一结合野史的风评,士绅阶层对她的真正态度便一目了然。

《清宫遗闻》中记载,“东宫优于德,而大诛赏大举措实主之;西宫优于才,而判阅奏章,及召对时咨访利弊。”

简单地说,正史对两宫皇太后的评价是,“东宫优于德,西宫优于才。”结合东宫在野史中的负面传言,本就不多或甚至没有,而西宫慈禧在野史中形象就太丰富了,不仅阴毒、贪权、精于政治、淫乱宫闱。

那么,与正史所记之“才”一比对,便知慈禧之才,是种什么货色的“才”了。同时,也搞清了官僚阶层在私下里,为什么那么恨慈禧,因为她是女人为帝、牝鸡司晨,极大的破坏儒家文化核心的纲常伦理;当然,也与她是满清异族,并屡屡出卖汉人江山有关。

虽然满清治国已达300年之久,外族窃夺汉人江山,又不好好经营,占绝对优势的汉士绅阶层,利用野史对慈禧表达了双重的厌恶和排斥。

而康雍二帝虽为外族,但能很好地经营汉人的江山,导致汉士绅对其抱有功过相抵、且功有余的赞赏态度,二帝的风评,事实证明还是相当不错的。

当然,雍正因为要行新政,对士绅下过狠手,但让国家强盛之目的,士绅们也看到了,故在风评上,也只比康熙爷稍差了一点点,完全与对慈禧的风评不同。而且清代野史的盛行,也是汉士绅阶层不管谁当领导,只要能让他们从中分到一杯羹,谁就是好领导,这种实用主义的国民性体现。

发表评论