三国故事早在宋代就已呈现出相当成熟体系形态,故事日益完整,但直到明代中叶被整理、润色为二百四十回章回体小说(嘉靖刻本,二十四卷二百四十回)并得到出版之前,其间近200年时间,在从口头艺术走向小说艺术的过程中,三国故事经历了怎样的发展,出现了何种变化,这些问题在中国一度是无人知晓的。

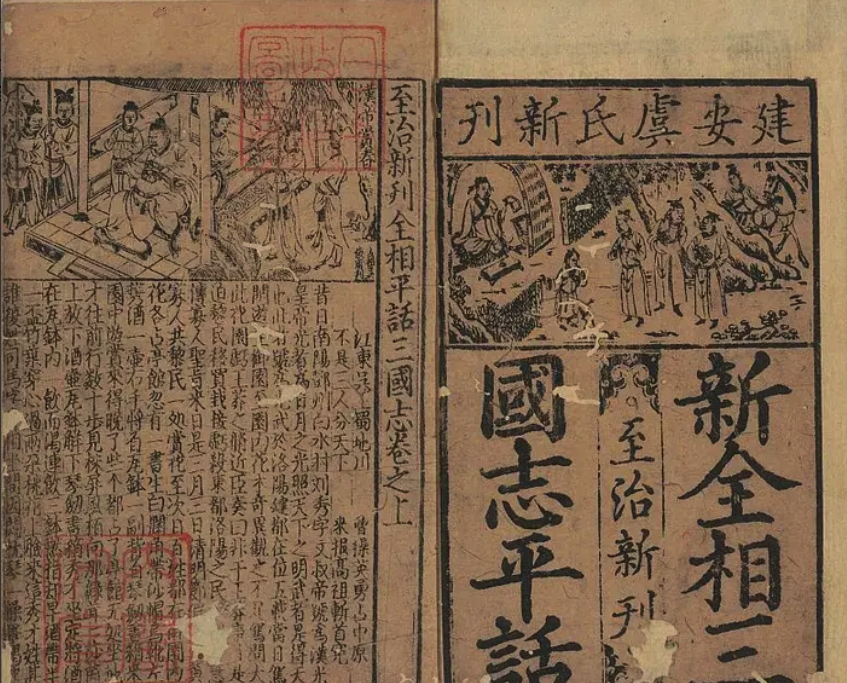

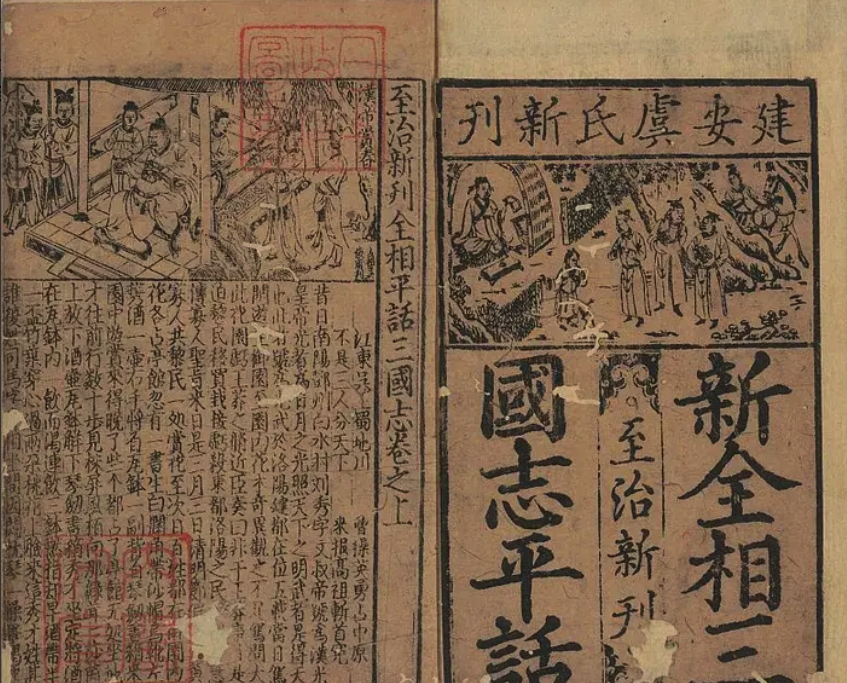

直到20世纪20年代,日本东京帝国大学(今东京大学)教授盐谷温于日本内阁文库发现了元代至治年间刊刻的《新刊全相平话三国志》。

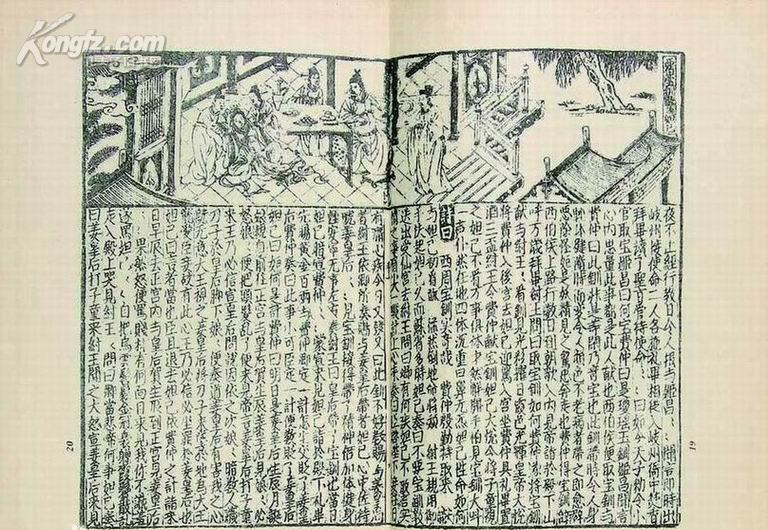

这一“三国志平话”分上下二栏,上栏为版画,下栏为文字,内容记载三国故事梗概,行文浅显粗率,让人联想到宋代说话艺人使用的底本,可谓是连接“三国演义”从宋代口头艺术走向明代章回体小说的中间产物,堪称“三国演义”成书史上的重要标本。

1926年东京帝国大学影印出版《新刊全相平话三国志》,1929年上海商务印书馆据东京帝国大学影印本翻印回国,至此国内学者才见到这一“三国演义”成书史上的重要著作,鲁迅先生在修订《中国小说史略》时就多次提到并重点介绍了这一《新刊全相平话三国志》。

日本内阁文库收藏的元《至治新刊平话三国志》《新刊全相平话三国志》发现后不久,时于京都帝国大学任教的仓石武四郎同样在内阁文库发现并影印出版了“全相平话”系列的另外四种,《新刊全相平话武王伐纣书》、《新刊全相平话乐毅图齐七国春秋后集》、《新刊全相秦并六国平话》、《新刊全相平话前汉书续集》。以上五种“全相平话”无一不是此前已在中国失传的孤本。

这些孤本小说大约在明朝初年就已经在国内失传,日本可能是从中国元朝商人、明朝时期日本遣明使者的途径搞来的这些元朝版本书籍。

每种各有上、中、下三卷,为元至治年间由建安虞氏书坊刊刻的一套讲史平话中的一部分。是当时一种独特的以真实史料与民间传说结合之后,进行演绎的故事话本,艺术形式类似后世的评书。这套话本中的语言文字、诗词及遣词造句方式等,为研究元代早期白话文提供了生动的参考。

发表评论