「觅史记」吕思勉《白话本国史》:著述累数百万言(上)韦力撰

吕思勉有多部史学名著,他在上世纪四五十年代写过四部断代史:《先秦史》《秦汉史》《两晋南北朝史》《隋唐五代史》。通史类的作品他在1940年到1944年之间完成了《中国通史》上、下册,然而就社会影响力而言,他所作的《白话本国史》最为人们所熟知。而其中的原因,乃是跟该书的查禁风波有直接的关联。

关于《白话本国史》的出版情况及史学地位,王萌在《吕思勉查禁风波探析》一文中写道:“《白话本国史》于1923年9月由商务印书馆出版,共分为4册,约60万字,上起远古时代,下至民国十一年。此书为吕思勉任教于当时的沈阳高师期间写成,出版时书名上方题有‘自修适用’字样,说明了该书的出版意图和使用对象。该书出版后长期被用作大学教本和青年自修读物,并不断再版重印,成为上世纪二三十年代发行量最大的一部中国通史。”

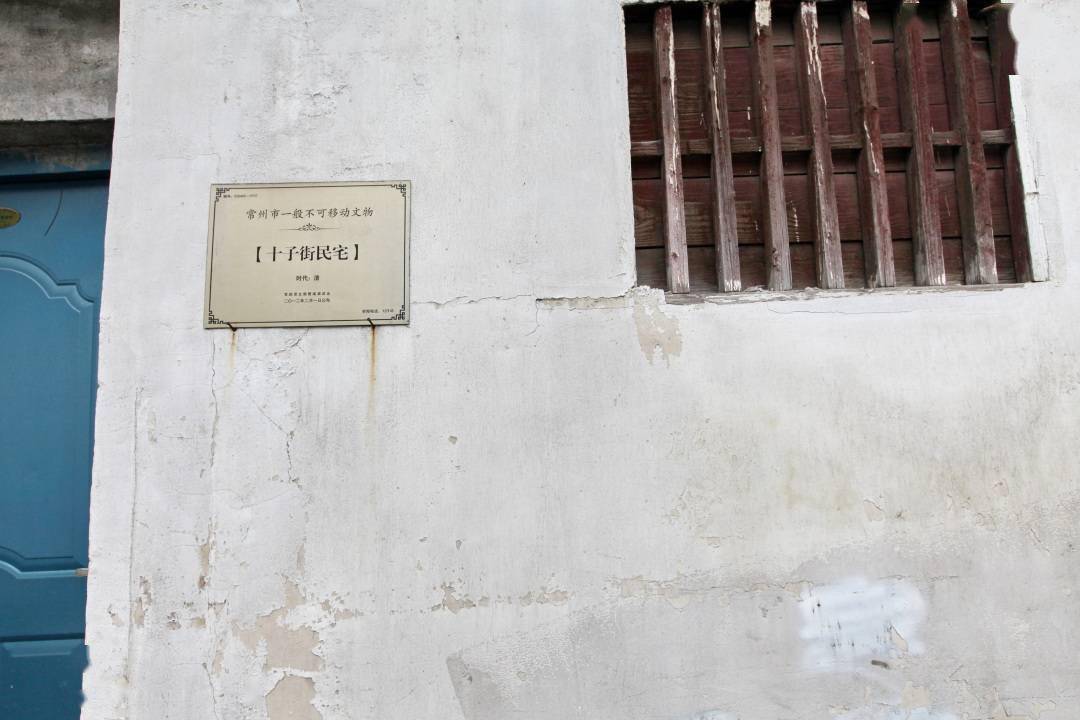

十字街入口

对于《白话本国史》为那个时代发行量最大的一部中国通史的结论,按照王萌在小注中的所言,这个结论本自张耕华所著《人类的祥瑞:吕思勉传》。查张耕华的这部专著,此书中的原话为:“《白话本国史》是当时最完整的一部通史著作,全书约60万字,分4册,上起远古时代,下至民国十一年华盛顿会议。1923年9月由商务印书馆初版发行,其后不断再版,仅1933年4月至1935年4月的两年间,《白话本国史》(国难后的修订本)就重版了4次,是二三十年代发行量最大的一部中国通史,长期以来被用作大学的教本,并作为青年‘自修适用’的读物,对当时的史学界有着广泛而深远的影响。”

其实《白话本国史》一书所创造的第一不仅仅是发行量方面,该书同样是中国第一部白话本的通史。这个结论同样出自张耕华的专著,本专著中还谈到了吕思勉撰写史书的缘由:“在沈阳期间,他在历年教学讲稿和史学研究的基础上,写成了我国第一部白话本的通史著作:《白话本国史》。本世纪初,在社会上较有影响的历史著作有日人那珂通世的《支那通史》、曾鲲化的《中国历史》、夏曾佑的《中学中国历史教科书》和刘师培的《中国历史教科书》。这几部历史著作,虽然以通史或中国历史命名,但实际上都是未完成的通史。《支那通史》原是为日本读者而写,下限只写到南宋;刘书只写到西周,实在只是上古史;夏书写到隋朝,只能说是半部通史。这既难以适合学校教学的要求,也难以满足一般读者的需要。”

旧民居保护名牌

正是因为该书的特殊性和通俗性,使得《白话本国史》风行天下,可是这部学术性的专著在畅销了12年之后突然遭到了查禁,而其被禁的主要原因,乃是此书中讲述到的南宋初年岳飞抗金与秦桧媾和的评价问题。

按照惯常的说法,岳飞主战,坚决要捣毁金人的老巢,以此迎二帝还朝。而高宗赵构担心真做到了这一点,他的皇位将不保,秦桧理解赵构的心情,故他以莫须有的罪名将岳飞杀害。由此使得岳飞成为了著名的民族英雄,而秦桧则是千年以来遭人唾弃的奸臣。然而吕思勉经过仔细的研究史料,发现事情并没有人们想象的这样简单,他认为南宋和金朝的讲和乃是出于当时形势的不得以,主要原因是宋朝没有一支有战斗力的军队:“宋朝南渡之初,情形是很危险的,其原因:……这时并无一支可靠的兵。当徽宗时候,蔡京等利用诸军缺额‘封樁其饷,以备上供’。北宋的兵力,本靠不住;这一来,便连靠不住的兵力,也没有了(靖康时入援,以陕西兵多之地,竭力搜括,只得万五千人)。南北宋之际,大将如宗泽及韩、岳、张、刘等,都是招群盗而用之,既未训练,又无纪律,全靠不住。而中央政府既无权力,诸将就自然骄横起来,其结果,反弄成将骄卒惰的样子。”(《白话本国史》)

不知里面情形

如此说来,南宋初年著名的大将包括宗泽、韩世忠、岳飞等人通过招降盗贼来扩充军队,这样的军队无组织无纪律,当然难以跟金人作战。在这种状况下,只有讲和是唯一的办法。于是吕思勉在《白话本国史》第二节《和议的成就和军阀的剪除》中写道:“我说秦桧一定要跑回来,正是他爱国之处,始终坚持和议,是他有识力、肯负责任之处,能看得出挞懒这个人,可用手段对付,是他眼力过人之处,能解除韩、岳的兵柄,是他手段过人之处,后世的人却把他唾骂到如此,中国的学术界真堪浩叹了。”

吕思勉把秦桧的讲和视之为爱国行动,并且说他有胆有识有责任心,而他解除主战派韩世忠和岳飞的兵权也正是他具有高超的管理技巧,这样一位全才式的人物,在后世却始终受到唾骂,为此吕思勉为秦桧大感不平。而对于韩世忠、岳飞的能征善战,吕思勉通过查证史料也发现了问题:

韩世忠江中之捷,是乘金人不善用水兵,而且利用大船的优势,幸而获胜;然亦终以此致败。大仪之战,只是小胜;当时金人以太宗之死,自欲引归,和世忠无涉;参看《金史》便知。岳飞只郾城打一个胜战。据他《本集》的捷状,金兵共只一万五千人;岳飞的兵,合前后的公文算起来,总在二万人左右,苦战半日,然后获胜,并不算什么稀奇。《宋史》本传,巧于造句,说“兀术有劲兵号拐子马,是役以万五千骑来”,倒像单拐于马就有一万五千,此外还有无数大兵,岳飞真能以寡击众了。以下又铺张扬厉,说什么“磁相、开德、泽潞、汾隰、晋绛,皆期曰与官军会”;“自燕以南,金人号令不行”;真是说得好听,其实只要把宋、金二《史》略一对看,就晓得全是瞎说的。十二金字牌之召,《本传》可惜他“十年之功,废于一旦”,然而据《本纪》所载,则还军未几,就“诸军皆溃”了。进兵到朱仙镇,离汴京只四十多里,更是必无之事。郾城以外的战绩,就全是莫须有的。最可笑的,宗弼渡江的时候,岳飞始终躲在江苏,眼看着高宗受金人追逐;《宋史》本传,还说他清水亭一战,金兵横尸十五里,那么,金兵倒好杀尽了——韩、岳二人,是最受人崇拜的,然而其战绩如此。至于刘光世,则《宋史》本传说他的话,就已经够了。依我看,倒还是张俊,高宗逃入海的时候,在明州,到底还背城一战。

这一户也在保护范围内

这里所说的宗弼就是世人所熟悉的金兀术,吕思勉说金兀术打过长江时岳飞躲到了他处,而宋高宗赵构东躲西藏,岳飞并不去救驾。

这样的叙述方式,当然使得岳飞的英雄形象大为受损,然而这种说法并非是吕思勉刻意立异,他在书中先引用了《文献通考·兵考六》上的说法:“建炎中兴之后,兵弱敌强,动辄败北,以致王业偏安者,将骄卒惰,军政不肃所致……张、韩、刘、岳之徒……究其勋庸,亦多是削平内寇,抚定东南耳。一遇女真,非败则遁,纵有小胜,不能补过。”而后才写出了上面那一大段话。

这段史实颠覆了人们惯有的认识,于是不断有人向当局举报这件事,《吕思勉全集·吕思勉先生编年事辑》在“民国二十四年乙亥(一九三五)五十二岁”有“三月,上海市国民党党部命令商务印书馆修改《白话本国史》”,此条先引用了《白话本国史》中有问题的原文,而后称:“按武穆之精忠与秦桧之奸邪,早为千古定论。该书上述各节摭拾浮词,妄陈瞽说,于武穆极丑诋之能,于秦桧尽推崇之致,是何居心?殊不解际此国势衰弱,外侮凭陵,凡所以鼓励精忠报国之精神、激扬不屈不挠之意志,在学术界方凿交相劝勉,一致努力。乃该书持论竟大反常理,影响所及,何堪设想。擬请贵会严饬该书著作人及商务印书馆,限期将上述各节迅即删除改正。在未改正以前,禁止该书发售,以正视听而免淆惑。除令本市社会局严禁该书在本市销售,并通饬各级学校禁止学生阅读外,相应函请查照核办见覆为荷。”而对于这段引文,王萌在文中亦有部分引用,然其小注称这段引文出自“《禁止吕思勉著白话本国史于在未删正以前在本市销售案》,《南京市政府公告》第151期,1935年3月,第50-51页。”

社区中心

为什么《白话本国史》在畅销12年后才被禁?王萌认为这跟当时的社会环境有直接的关联:“事实上,在‘九·一八’事变之后,有不少知识分子喜欢借历史上南宋抗金的故事,来表达对时局的担忧和对国民党消极御侮的不满。例如1932年又发生了日军进攻上海的‘一·二八’事变,当时思想学术界的许多著名人物,都借南宋抗金事例来批评国民党中央政府的消极抵抗政策。陈寅恪、吴必等公开致电国民政府,称今日之事‘不用岳飞,即用秦桧。若用秦桧,则请斩蔡廷锴以谢日本,万忽阳战阴和,以欺国人’。王造时甚至将国民政府比作通敌卖国的秦桧,指其只知对内,不知对外。与此同时,《清华周刊》发表了一篇署名‘西杰’的文章,将吕思勉‘贬岳称秦’的观点称为‘新秦桧论’,借此讽刺国民政府的消极抵抗态度。受当时思想界的影响,一些青年学子还将南宋抗金人物作为研究方向,例如当时考入北大史学系的邓广铭,就由此开始了自己的学术事业。”

《白话本国史》被禁之后,有人对此鸣不平,1935年3月12日,南京《朝报》主笔赵超构刊发了《从秦桧说起》一文,赵超构认为吕思勉在文中所写乃是学者研究的结果,不应当把学术研究跟政治挂起钩来,而相关部门同样不能把现在的国家形式跟南宋相提并论。赵超构在文中写道:“岳飞之主战论当然易于哗众媚俗,秦桧之有勇气主张宋金提携,打开宋金间之僵局,其忍辱负重的精神,即在目前看来,也未可厚非。作史者不说岳飞唱高调,偏说秦桧是汉奸,难怪吕思勉不服气。”

这家超市有些严肃

赵超构的这篇文章发表后不久,南京《救国日报》主编龚德柏对赵文予以驳斥,他在该报的社论中写出《汉奸世界》一文,龚指责当局对日本委曲求全,而吕思勉的《白话本国史》乃是“希图迎合意旨”,而赵超构所写该文竟然支持这样的言论。赵看到此文后,在3月20日和21日的《朝报》上连载了《辟某报之汉奸论》一文,赵在此文中强调了学术自由的观念:“一个治学者(尤其是史学家)应有的自由,和他的责任,社会上是把他分析得非常清楚的,为秦桧作曲解者,在吕思勉以前,早已有之,虽不能免于责难,然其应负的责任,也自有相当的分际,从来没有人拿汉奸一类的太苛刻的恶名硬加在一名纯粹著书人的身上的。”

到了1935年5月,龚德柏将《白话本国史》的出版方商务印书馆著作人吕思勉以及《朝报》的经理王公弢和主笔赵超构一并告到了江苏高等法院,法院经过审理,最终认定《白话本国史》中的所言“不过一种史评就古代人之减否加以论列,其以现代事实推想古代事实之说,系与研究历史之结果与见解而发,既无通谋外国,危害民国独立与领土完整之事实,既不构成刑法第一百零八条之罪。”故决定对这些人不予起诉,而对于本书是否违反了出版法,一个月后,法院再判无罪,同时要求商务印书馆收回该书旧版,撤掉书中“宋金和议”一节。于是商务按此办理,插入修改后的文字重新装订出售。之后龚德柏又拿到了该书的不同修订版,其再次告到江苏高等法院,而后法院作出终审判决,维持原判驳回龚德柏的请求。

正是因为这场风波,使得《白话本国史》更受世人瞩目,删改后的该书在社会上更加畅销,但吕思勉本人认同这样的删改吗?王萌在文中说:“在《白话本国史》的修改版删去了原版有关‘将骄卒惰’的批评,并将有关郾城大捷的评价,由原来归于金兵的‘轻敌’和岳军的‘侥幸’,转而改为肯定宋朝的胜利,且对秦桧坚持议和及杀岳飞之事提出了批评。还删去了原版个人色彩浓厚的评论性语言,而只是罗列正史中所载的一些史实。但在1944年出版的吕著《中国通史》中,作者仍然坚持了原来的观点。由此看来,此次《白话本国史》的修改很可能只是商务印书馆的行为,吕思勉本人并不认同。”

文保牌

从吕思勉的家族情况看,他也是出自书香世家,吕思勉在《中国史籍读法》中讲到过他的先祖:“我清初的祖宗吕宫,乃是明朝一个变节的士子。他入清朝便考中了状元,官做到大学士。其时年事尚轻,正可一帆风顺,大做其清朝的伪官,却忽然告病回家了。而其时实在并没有什么病。这是何缘故呢?我们族中相传有一句话:说是由于当时的皇太后要和他通奸,他知道嫪毒是做不得的,将来必遭奇祸,所以赶快托病回乡了。”

吕思勉的先祖吕宫乃是清初的状元,虽然有这样的故事在,但状元的身份还是令世人所瞩目。吕思勉的高祖吕子珊是嘉庆十五年的举人,曾祖吕佑逊是道光二年的举人,祖父吕懋先为国学生,而父亲吕德骥少有文名,曾任江清县学教谕。这样的家庭氛围当然对吕思勉有较大影响力,吕思勉对史学的偏好始自幼年,他在《少年得益于父母师友》一文中自称:“我和史学发生关系,还远在八岁的时候:我自能读书颇早,这一年,先母程夫人始取《纲鉴正史约编》为我讲解。先母无暇时,先姊颂宜亦为我讲解过。约讲到楚汉之际,我说我自己会看了,于是日读数页。约读至唐初,而从同邑魏少泉先生读书。先生命我点读《纲鉴易知录》,《约编》就没有再看下去,《易知录》是点读完毕的。”

过厅

但是,吕思勉对正史的偏爱却是受屠寄的影响,清光绪三十年左右,常州人于定一、庄俞等在常州铁市巷租房创建了“读书阅报社”,此社除了供人阅读书报之外,还时常邀请一些学者来讲课。光绪三十一年,屠寄返乡一个阶段,他被阅报社请去讲元史,吕思勉也前去听讲。吕思勉在《我学习历史的经过》一文中说道:“年二十一岁,同邑屠敬山先生在读书阅报社讲元史,我亦曾往听,先生为元史专家,考据极精细,我后来好谈民族问题,导源于此。”

其实在此吕思勉已经开始读正史:“我读正史,始于十五岁时,初取《史记》,照旧方评点,用五色笔照录一次,后又向丁桂徵先生借得前后《汉书》评本,照录一过。《三国志》则未得评本,仅自己点读一过,都是当作文章读的,于史学无甚裨益。……四史读过之后,我又读《晋书》《南史》《北史》《新唐书》《新五代史》,亦如其读正续《通鉴》及《明纪》然,仅过目一次而已。”正是受屠寄的影响,吕思勉开始读前四史,但读完之后,他又再接再厉地读其他几史:“始读辽、金、元史,并将其余诸史补读。第一次读遍,系在二十三岁时,正史是最零碎的,匆匆读过,并不能有所得,后来用到时,又不能不重读。人家说我正史读过遍数很多,其实不然,我于四史,《史记》《汉书》《三国志》读得最多,都曾读过四遍,《后汉书》《新唐书》《辽史》《金史》《元史》三遍,其余都只两遍而已。”

发表评论