孙中山三次在广东建立政权,1917—1918年的中华民国军政府大元帅府是他第一次尝试建立政权和成立自己的军队,虽然因自身实力较弱、各种势力错综复杂,最后于1918年5月辞去大元帅一职,“蛰伏”上海,此时段之重要仍毋庸置疑。笔者于2012年秋季开始参与桑兵教授主持的《孙中山史事编年》项目,负责其中1918年部分,第一次参加集众式的研究,在桑兵教授的指导下,与团队同人互相学习,与中华书局的编辑也有诸多互动,获益良多,谨就此谈一些收获和感想。

集众研究的成果

自2012年秋季团队组建,确定彼此负责时段后,主编桑兵教授与中华书局很早就定下明确的分段交稿时间,从而保证了项目的顺利进行和及时完成。具体交稿的时间点为:2013年6月交一个月的试写稿;2013年12月交全部初稿;2014年6月交修改稿;2014年12月交第一次定稿;2015年6月30日交第二次定稿;2015年12月31日交第三次定稿。这个时间是无变更余地的,一定要执行。同时,桑老师提供他尚未发表的《人物研究的取法》一文给大家参考,笔者由此一方面加深对“孙中山研究决非已经达到可以束之高阁的程度”这一判断的认识,坚定能够做出好成绩的决心;另一方面,从开始即学习利用长编考异之法,汇集、排比、考异各方面史料,“将孙中山放到历史的整体联系之中,而不仅仅以孙中山为轴串联历史”,将理解孙中山的言行与认识近代中国的各种面相结合起来,努力做出一部好的孙中山研究著作。

在三年多的时间里,团队同人及中华书局编辑利用QQ群、微信群、邮件,随时沟通,必要时召开全体会议,讨论史料、方法、体例及各自碰到的疑难问题。重新翻阅当时的邮件,从2013年1月10日起至2016年5月,桑老师一共发了数十封的邮件,其中包括重要通告二十几封,召开近十次会议,督促众人:1.要尽可能将日记、函电、文集、档案、报刊等各种类型的资料竭泽而渔,不要遗漏;2.要尽可能将近二十余年的已有相关成果吸收、参考,不要出现已经纠正或补充却仍然沿用成说的情形。这是确保超越前人的前提;3.对于长编考异的做法,要不断揣摩领会,不要仅仅罗列材料,要注意不要受后出外来观念的约束,尽力近真并得其头绪。因为是集众式的研究,作者多达十人以上,文字叙述的风格,体例的前后一致问题,也一再被强调。

2014年底,各卷初稿提交给主编审定,2015年9月将定稿提交给中华书局,2016年5月由中华书局提交有关部门备案,期间邮件往来、线上讨论不断,尤其是本人仍多次在许可的范围内修改校样,给编辑造成不少困扰,在此非常感谢中华书局编辑的耐心包容、辛苦付出和专业素养。2016年10月底审稿意见返回,同时编辑也再次提出对全稿的校改意见,团队同人开始新一轮的书稿修订。2017年3月中旬中华书局编辑团队来到中大,与所有作者一起召开统稿会。数日埋头苦战后,书局的同志北返,又立即开始对征引文献、主要人名索引进行庞大、繁琐而紧张的梳理工作,付出了巨大的劳动。《孙中山史事编年》历时整整五年,全书稿修改至六七次,直到2017年7月全书付印,众人的工作终于告一段落。

2017年3月15日中山大学永芳堂《孙中山史事编年》的统稿会上

史料考订与史事扩充

笔者第一次参加集众式研究,限于学力,桑兵教授分配给我的是1918年全年的篇幅,于是以本系先进编著的《孙中山年谱长编》《各方致孙中山函电汇编》等为基础,广泛搜集既有研究成果、出版史料,同时翻阅当时各大报纸,收集相关报导,并于2015年1月底与团队同人赴北京中国社会科学院近代史研究所,翻阅环龙路档案,最终排比校勘,“寻绎来源不一、去向各异的各种说法的发生及其衍化” (《孙中山史事编年》第一卷《提升孙中山研究的取径》第5页),根据具体问题灵活运用各种考异方法,梳理史事,将《孙中山年谱长编》中1918年时段两万多字的篇幅扩充成目前出版的约三十万字篇幅。资料的扩充,在于利用了三大块前人难以利用的丰富史料:一是中大历史学系与图书馆近十年来共建的近代报刊电子资源库,二是中大图书馆购买的各种数据库,研究者在中大历史系即可翻阅大部分所需报刊;三是中国社会科学院近代史研究所引进的台北国民党党史馆藏环龙路档案史料。可以说,《孙中山史事编年》对史料、史事的订正和扩充都做到了超越前人。以下略述本人负责部分相关情况。

(一)订正基本史料

1.各种版本的《国父全集》和《国父年谱》,可以算是研究孙中山的最基础的史料,而其来源则是最早的档案史料如党史会藏“原件”“覆信撮要”“总理函稿”等。使用者需要注意的是《国父全集》的两个版本:台北中国国民党党史会版和秦孝仪版。党史会版《国父全集》有两个版本,一个是1973年全六册版,一个是1981年全七册版;以后虽有新的印次,但版面都没有变化;1985年还出版了《国父全集补编》。秦孝仪版《国父全集》全十二册,1989年出版,收录了党史会版的《国父全集》和《国父全集补编》的内容。中华书局版《孙中山全集》收录了党史会版和秦孝仪版的《国父全集》中的资料,但注释中未加区别,统称为《国父全集》。《孙中山史事编年》撰写过程中,利用了两版《国父全集》史料的重要来源环龙路档案,在两方面有所进益:一是得以利用最原始的档案,参以前人的编撰成果,对某些史料进行进一步的考订;二是编年以时间为轴,可以考察前后历史事件及人物,对两版《国父全集》以类编而导致的一些错讹,加以更正。

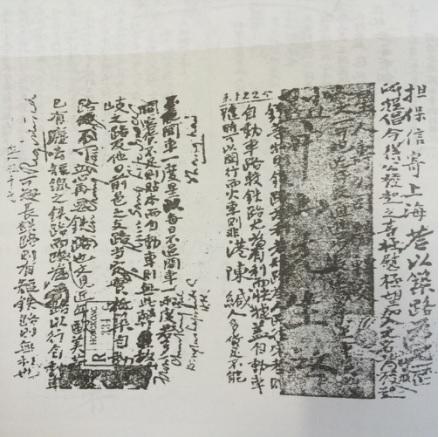

如1973年党史会版《国父全集》第四册“公牍”收录之《批陈春生函》,据《国父批牍墨迹》注释谓“陈函原件已失,仅存信封,年月不明”,认定当在1919年至1920年间,为各家文集及研究者所沿用。对“陈春生”名字向无疑意,但所谓“陈春生函”仅存署“港 陈 缄”的信封,此批示直接题写在该信封上,现未知《国父批牍墨迹》《国父墨迹》编者据何而认定是香港报人陈春生来函。此次检阅环龙路档案,即有所收获:此函当是香山籍港商陈赓如来函,环龙路档案收录1918年8月、9月23日、11月12日陈赓如三封来函(环龙路档案第03090.1号、第03090.2号、第01608号),明确提到上述《批陈春生函》中的筑路一事,故《批陈春生函》应为《批陈赓如函》。再联系秦孝仪版《国父全集》第五册收录之《致孙科告以近况及所需款项已托廖仲恺代筹函》,即可定此被误为陈春生实为陈赓如来函的时间当在1918年6月底至7月上旬之间(《孙中山史事编年》第六卷第3140页)。

1918年6月底7月上旬《批陈赓如函》(《国父批牍墨迹》,该书定为1919年《批陈春生函》)

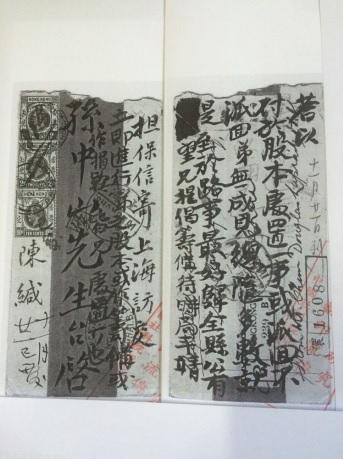

1918年11月21日《批陈赓如函》(台北国民党党史馆环龙路档案藏)

2.通过各种史料比勘、根据史实考订文本,尤其是编年体裁对时间先后的敏感,对《国父全集》《国父年谱》《革命文献》《孙中山全集》及《军政府公报》、环龙路档案等基础资料性文献里日期、人名、句读等的考订、订正不少。

如《复林祖涵函》,《孙中山全集》第四卷沿用党史会版《国父全集》第三册,定为1918年12月23日,而撰写《孙中山史事编年》时以时间为序,即可发现其事不可能发生于1918年,后得环龙路档案中林祖涵来函原件,得以更正为1919年事(《孙中山史事编年》第六卷第3521页)。《致张学济等函》,《孙中山全集》第四卷沿用《国父全集》第三册,定为1918年11月25日,该函件实际只署月日,据相关历史事件发生之时间,考订其应为1919年事(《孙中山史事编年》第六卷第3515页)。又如1918年1月19日《复唐继尧电》,《孙中山全集》第四卷据《军政府公报》定为本日,而后来的《孙中山集外集》又据上海《民国日报》登载日期误定为3月19日,本卷中亦有指出(《孙中山史事编年》第六卷第2867页)。还有用往来信函及报刊材料互证,考订某些日期不明的函件,如1918年1月26日田应诏等人来电,即用孙中山2月4日复电校订其日期(《孙中山史事编年》第六卷第2886页)。

本卷著述中诸如此类订正厘清,约有百条,兹不一一罗列。

(二)厘清史事,充实内容

用后出资料,如大量报刊及环龙路档案、日记(如《谢持日记未刊稿》)等,厘清、补正史事,丰富历史细节,充实内容。如之前研究少有提及的1918年前后张勋侄儿南下广州情况以及1919年初席正铭与段祺瑞接触之事,可补充孙中山当时与各方关系的纠葛,进而扩充当时南北各派之间的各种游说、谈判、利益勾连,体现历史现场的复杂性。又如结合西南方面的史料如《护法运动》、云南档案馆档案、《李烈钧文集》以及当时的报刊报道,按时间排比列出孙中山与程璧光、唐继尧、陆荣廷、熊克武、莫荣新等西南军人及西南各派彼此间的来往,力图澄清某些国民党人后来回忆中出现的记忆有误或有意拔高、讳饰而与史事不符的情况,不只以孙中山和国民党之是非为是非,而是力图展现当时各路势力在舆论、军事、政治方面的言论主张和实际行动,以及各自在粤、闽、湘、川、滇等护法省份的复杂斗争与彼此之间的合纵连横,对护法各省联合会及军政府改组过程中各派的主张及彼此联络斗争,都有更加详细的反映。孙中山与海军程璧光、国会吴景濂等人的关系,也利用更多各方面资料加以补充丰富,反映孙中山及国民党对后者的复杂态度及各种手段。

利用报刊、日记、档案等资料,更加丰富论述了孙中山在军政府时期为加强力量而进行的军事、外交、内政方面各种举措,以及由此一度产生的认为胜券在握的心情,如支持居正等人在广州试行的司法独立改革,争取外国承认而在美日之间斡旋的举动、言论。同时也揭示了当时日本朝野对中国事务的图谋,插手中国南北和议过程中对孙中山及其他国民党人的不同态度,以及国民党人在南北和议一事上的不同主张。本卷还用报刊及档案资料,补充了孙中山辞去大元帅职后所谓“蛰伏”上海的期间,他与部下进行的各种军事布置和活动,可见在致力于著述《实业计划》《孙文学说》的同时,亦并未中断对各地军事行动的谋划。

本卷还排列各主要报纸对某些重要事件的报道,生动展现历史现场,反映当时人对时事的不同看法,更加展现出历史的多面相,如1918年1月7日条各报对孙中山炮轰督军府的报道,里面有各种讨论和猜测,亦可见各报消息灵通程度及各自的倾向(《孙中山史事编年》第六卷第2837-2839页)。当然,由于资料的缺失或各方报道的差异,有关孙中山言行存疑之处仍有不少,如孙中山1918年六七月间入住莫利爱路二十九号住宅的具体时间以及该住宅的来历等问题,都尽量用各方史料考证,不能确定的则存疑。

(三)从一个时段考察孙中山言行的复杂性

本卷为1918—1919年,比起以往研究如《孙中山年谱长编》(1918—1919年共130页),充实了相当的篇幅(本卷共715页)。从中可见孙中山在与各方积极接洽联络后,1918年上半年一度对军政府前途乐观、对召开国会从而成立正式的南方政权颇有信心;受挫“蛰伏”上海期间,在致力著述的同时并未中断对各地军事行动的谋划和指挥;护法期间与张勋、段祺瑞等方面的接触,与美国、日本朝野的交往喊话。种种行动,表明在其革命过程中,孙中山从实际需要出发,与中外敌我多方势力发生各种联系;不管其目的是否达到,本卷将其为革命目的而做的各种努力一一客观、尽量全面体现,并将相关各方的反应、行为同时展现,从中揭示孙中山的本来地位与作用,读者可从中体会历史的复杂与丰富。

收获和不足

《孙中山史事编年》作为2013年度国家社科基金重大项目,于2017年付梓而告圆满结束。得以参加如此重大而有意义的项目,笔者深感荣幸。得益于《孙中山史事编年》的训练,本人在李吉奎老师的带领下,参加了《孙中山全集续编》的部分编撰工作,对两书的编撰互有裨益,个人也受益良多。参与两书的撰写,深刻体会到孙中山在中国近代史上的重要地位,他对中国实现民主、建设近代化国家的长远目光,不愧为近代中国的领袖人物。

《孙中山史事编年》

长编考异通过比较不同的史料以近真,并得其头绪。笔者深感本卷撰述,虽在追求近真方面着力较大,尽量扩展史料,力求反映相关各方言行,将孙中山放在一个社会的整体中考察,然而对史事背后的脉络、个人言行的社会背景乃至社会观念和体制的变化把握不够,如孙中山思想政见与同时代各种思想主义之间的关系,又如孙中山的思想言行中,哪些部分为宗旨,哪些时候又是权谋、权宜,或者不同报刊的政治背景对其报道的影响,种种“头绪”,并未做到贯通。这固是本人仅负责1918年一年时段有关,更主要是自己学识有限,有待进一步的学习与提升,这也是参与《孙中山史事编年》带来的收获。

由于学力有不逮,阅读不够全面,本卷中史实方面错误仍有存在。《孙中山史事编年》出版不久,即蒙上海孙中山故居纪念馆的朋友热情告知,该馆藏有1918年7月26日《致孙科函》(《孙中山史事编年》第六卷第3138页)中所提及的Cell Intelligence, the Cause of Evolution一书,一般的翻译是《细胞的智能——进化的动力》,作者为Quevli Nels(圭哇里)。《孙中山史事编年》作为集众式研究,各位同人负责不同时段,虽然尽量彼此沟通,还是会有重复或错置。如《国父全集》第三册“函电”收录有1918年12月23日《复陈炯明奖勉在闽措施函》,虽然当时已有疑问,因陈炯明本人1918年12月9日亲自到上海(《孙中山史事编年》第六卷第3237页),完全可以自行上门拜会而无需托人转交信函及礼物;但无法确定,因函中有“此时专期实业计画有所著述”,此与孙中山当时在撰述《实业计划》相符,提及与李厚基议和事亦符合当时陈炯明粤军动态,故虽该函落款仅有月日,仍照《国父全集》所定年份予以引用(《孙中山史事编年》第六卷第3254页);然而后来才发现《国父全集》第四册“公牍”1919年12月5日《批陈炯明来函》,《革命文献》第五十一辑收录落款时间为1919年12月5日的《陈炯明报告李厚基变卦不足与谋上国父函》(《孙中山史事编年》第六卷第3525页),排比三者,即一目了然:先是陈炯明1919年12月5日来函,接函后孙中山在其上批示(1919年12月5日的《批陈炯明来函》),然后是12月23日由秘书照批示拟复的《复陈炯明奖勉在闽措施函》。其他不足、错漏应仍有不少,愿读者不吝指正,待有改正之时。

发表评论