《史记》是西汉史学家司马迁所著,也是我国历史上第一部纪传体通史,位列二十四史之首。《史记》的记载上至传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年(前101年),共三千多年的历史画卷。

然而《史记》一书时间、空间都跨度太大,难免会有纰漏,后世很多学者发现《史记》存在的错误据不完全统计高达上千处。

错误的类型有以下几种:叙述过于夸张,难以置信、同一件事情在史记中记载互相矛盾、与其它史书记载不同、与现代考古结论不一致。

叙述过于夸张,难以置信

叙述过于夸张难以置信的情节,如姜嫄生弃的故事:“姜嫄出野,见巨人迹,心忻然说,欲践之,践之而身动如孕者。”简狄生契的故事也与此类似,《史记·殷本纪》记载:“殷契,母曰简狄,有娀氏之女,为帝喾次妃。三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。”

《史记》中这种类似的情节很多,大多都是出现在上古时期,由于年代非常久远,司马迁没有亲历,所以只能以传说的方式加以记录。这些记录在今天看来都是神话传说,但毕竟司马迁是二千年前的人,不会具备现代科学知识,再加上当时君权神授的观念比较严重。他所看到的第一手资料是这样记载,所以写入《史记》也无可厚非。

《史记》

同一件事情在《史记》中记载互相矛盾

《史记》前后记载互相矛盾的情况,举几个例子:《吕不韦列传》中记载,秦始皇母亲赵姬是怀孕然后才嫁给秦始皇父亲子楚,“姬自匿有身,至大期时,生子政”,所以秦始皇生父是吕不韦。而同样是在《史记·秦始皇本纪》中,又有相反记载,明确记录的是秦始皇是庄襄王之子:“秦始皇者,秦庄襄王子也。庄襄王为秦质子于赵,见吕不韦姬,悦而取之,生始皇。以秦昭王四十八年正月生于邯郸。”

还有《史记·匈奴列传》中记载大将蒙恬领兵击退匈奴三十万,而在《秦始皇本纪》中记载蒙恬领兵击退匈奴仅十万,两处自相矛盾。《史记·赵世家》和《史记·晋世家》记录的是接近同一个时期的事情,但也有很多互相矛盾之处,令人不解。

这种互相矛盾的记载,很有可能是司马迁在撰写《史记》的时候,手中不同来源的史料互相矛盾,他无法确认分辨,于是都作了记录。

与其它史书记载不同

历代文献很多,许多记载和《史记》不同,这里举两例:

1、与《竹书纪年》记载差异

西晋咸宁年间,出土的战国时期魏襄王《竹书纪年》,其内容与《史记》差别非常大,完全颠覆了人们之前的认知。

例如在《史记》尧舜禹时代的禅让传承家喻户晓,但在《竹书纪年》中,没有禅让而是血腥的阴谋冲突。舜是先囚禁尧,后来杀了尧而夺取帝位。禹又据夏地对抗舜,最终将舜击败,取得帝位,并将舜流放到苍梧,最后死于苍梧。

伊尹

再比如据《史记》记载,商朝前期的伊尹是忠臣,国君太甲荒淫无道,伊尹将太甲囚禁,代为管理国家。三年之后,太甲痛改前非,伊尹又将国家还给了他。而《竹书纪年》中伊尹却是篡位的权臣,他打败了太甲并自立为王。而后来太甲卧薪尝胆回到首都杀了篡位的伊尹重新掌权。

2、与《左传》记载差异

如果说《竹书纪年》还是孤证,那么同样是经典历史文献的《左传》有许多记载也和《史记》不同。

例如,在中国妇孺皆知“赵氏孤儿”的故事,两部典籍记载就完全不一样,《史记》中,记载的是晋国的权臣屠岸贾杀掉了赵氏一族,程婴、公孙杵两位义士救下了赵氏孤儿赵武,后来赵武成年后在韩厥帮助下,杀屠岸贾复仇并重建赵氏一族。

而《左传》晋国没有权臣屠岸贾,也没有赵武长大复仇的情节,程婴、公孙杵臼义薄云天的作为也没有。有的是当年赵朔的叔叔赵婴齐与赵朔妻子——晋国公主私通,致使赵婴齐被流放,而公主找到国君告状,晋国国君晋景公便诛杀了赵氏一族,因感念赵氏一族对于晋国的贡献,单单留下赵武一支独苗继承家业。

《左传》

对于赵氏孤儿的故事,《左传》的记载更为可信,因为左传记录的时间更靠近春秋时期,而《史记》中关于赵家被灭过程许多地方自相矛盾。

关于《史记》与其它书籍记载虽然不同,但很多情况下只是过程不同,事件的结果是一样的,由于《史记》是纪传体史书,作者对书中的传记有的时候会按照自己的理解进行补充以及改编。因此传记中的情节虚构有一定的必然性。

与现代考古结论不一致

这里也举两个案例:

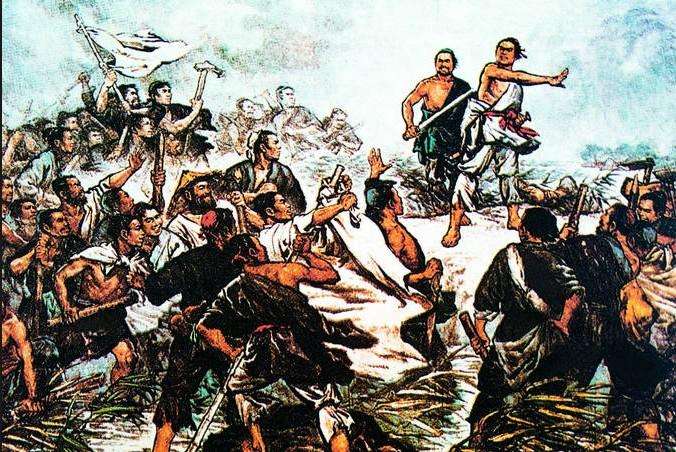

1、陈胜吴广起义的原因

《史记》中记载了人们耳熟能详的陈胜吴广起义事迹。秦二世元年(前209年)七月,朝廷大举征兵去戍守渔阳(今北京市密云西南),陈胜和其他900名穷苦农民也在受征发的行伍中,半路天降大雨,道路被洪水阻断,无法通行。按照秦的法律规定,他们不按时到达指定地点要被处斩。于是陈胜联合吴广率领戍卒发动起义,占据陈郡称王,建立政权。中国历史上第一次农民大起义爆发了,秦朝法律中“戍兵误期当斩”也成为史学家的共识。

但是在1975年11月,在湖北省孝感地区云梦县出土了一批秦竹简,包括:《秦律十八种》、《徭律》、《秦律杂抄》等秦代的法律条文,记载了秦代施行六百多条法令。

其中《徭律》有不同的记载:“御中发征,乏弗行,赀二甲。失期三日到五日,谇;六日到旬,赀一盾;过旬,赀一甲。水雨,除兴。”也就是说,出土秦简法条的记载,国家征发徭役,对迟到者最高处罚仅仅是“罚一甲”,而且因为大雨导致的迟到和误工,是不会被斩首的,而且征发的命令也会被取消。

陈胜吴广起义

这一记录和陈胜吴广起义时声称“会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”截然相反。

2、秦始皇传位之谜

又例如,《史记》中记载秦始皇本来要将皇位传给长子扶苏,但是后因赵高、李斯篡改诏书而胡亥成功上位。

但是到了2009年,北京大学收购了一批流失海外的珍贵西汉竹简——《赵正书》。赵正,其实就是秦始皇,因为秦国国君与战国时候的赵国国君都是同一祖先,都是嬴姓赵氏。《赵正书》载:“丞相臣斯、御史臣去疾昧死顿首言曰:‘今道远而诏期群臣,恐大臣之有谋,请立子胡亥为代后。’王曰:‘可。’王死,胡亥立,即杀其兄夫胥、中尉恬、大赦罪人,而免隶臣高以为郎中令。”也就是说,在秦始皇在世的时候,明确的继承人就是胡亥。而不是《史记》中记载的扶苏。

相对《史记》记载,考古结论的准确性更高。

为什么《史记》会出现这么多错误?

那么《史记》为什么会有这么多错误出现呢?总结如下:

1、增补修订过程中出现的错误

其实《史记》虽然是司马迁所著,今天看到的《史记》,其实是经过历朝历代许多史学家二次编撰增补修订的版本,原版的《史记》早有遗失。所以有可能在修订中出现了错误。

2、抄录过程中的错误

毕竟唐代之前没有印刷术,书籍是靠人工抄录的,人工的抄录出错几率是比较高的。现存的多个《史记》就有出现部分信息不同,很多都是抄录过程中的错误。

3、原史料错误或缺失

《史记》一书年代跨越三千年,先秦时期还出现“焚书坑儒”文化浩劫,也出现很多珍贵书籍文献毁于战火。很多情况下,太史公拿不到第一手的真实史料。只能借鉴之前的记录,如果之前记录有误,那么记载肯定是有问题的。

《史记》是一部伟大的作品,其首创的纪传体编史的体例成为后世官方修史的重要方法。文学上的成就也非常高,有“史家之绝唱,无韵之离骚”之评价。

从整体来看,《史记》算得上是一部公正的历史文献,有非常宝贵的史料价值。无论《史记》出现了多少错漏,司马迁都是我国最伟大的史学家之一。对后世史学和文学的发展都产生了深远影响。

发表评论