《夷坚志》在中国文学史上占据重要地位,更是宋代社会文化史的重要史料。作为史料,《夷坚志》的某些特点并未被充分重视。《夷坚志》不是洪迈的文学创作,而是当时社会上口耳相传的鬼怪故事与奇闻轶事的汇总。洪迈在编纂这些故事时一般会记录故事的提供者乃至故事传播的途径。《夷坚志》的这种记录特点为社会文化史的研究提供了特定的视角。本文以《夷坚志》温州故事为例,尝试分析这些故事的伦理观念与温州地域社会的对应关系,或为地域关系、社会传播视角下的《夷坚志》故事研究探索某些浅显的经验。

一、《夷坚志》故事的地域关系

《夷坚志》故事与地域社会关系涉及三个维度:一是洪迈本人的地域关系;二是故事提供者的地域关系;三是故事内容的地域关系。

洪迈与故事分布地域的关系主要呈现四种类型:(1)洪迈的家乡鄱阳,洪迈在待阙或致仕之后在家乡长期居住,除了通过官场、科场上的知交收集故事外,通过亲朋好友或者亲自从民间采集故事的机会也很多;(2)南宋的都城临安,洪迈长期在此任官,这里是南宋官僚系统的枢纽,洪迈在这里结识了大量向他提供故事的官员或士人;(3) 洪迈因为任官或者其他原因居住过的州县,如福州、饶州、吉州、赣州、建宁府、婺州等地,洪迈在这里可以直接听闻一些当地的故事,也能通过当地的同僚收集各地的故事;(4)洪迈未曾居留的地方,主要通过当地籍贯的人士、曾在当地任官者中的同僚亲友获得相关故事。第二个维度是故事提供者的地域关系,一般可以分为三种类型:(1)当地人士提供的当地故事;(2)当地游历者(比如游宦、游士、行商等)提供的当地故事;(3)外地人士(既非当地籍贯、也未曾游历当地者)提供的当地故事。第三个维度是故事人物与地域的关系,比如:(1)当地人在当地的故事;(2)当地人在外地的故事;(3)外地暂居者(比如在当地任职的官员或其他谋职者)在当地的故事;(4)途经者在当地的故事;等等。

上述只是罗列《夷坚志》故事地域关系的各种可能,通过这个复杂的分析框架可以呈现《夷坚志》故事地域关系的具体内容。就温州故事而言,洪迈未曾游历过温州,因此《夷坚志》中有他亲历的、或直接在民众中收集的温州故事,温州故事几乎都是他科场或官场上的亲友提供的。《夷坚志》中可以从地域关系视角分析的温州故事有23则,包括温州人林熙载提供的5则故事中4则、温州人木待问提供的7则故事中5则温州故事,以及温州人林亮功、戴宏中、王十朋、薛季宣、张阐、诸葛贲、叶适、徐辉仲孙女8人提供的8则温州故事。以上是总共17则温州人提供的温州故事,再加上其他6则非温州人提供的温州故事。通过故事的提供者、故事人物、故事发生地三个维度对温州故事进行反复分析,可以将温州故事中伦理观念与地域秩序的关系分为几种情况。首先无论故事的提供者是谁,报应故事都是温州地域社会流传甚广的故事,这些故事可能发生在民众、士人或吏役身上,但故事人物中几乎没有出现仕宦者。其次,无论是温州人在外地,还是外地人在温州,凡是游宦(或游学)者的故事基本上都是鬼怪故事。温州故事中还有一种类型是自述故事,即故事人物自己讲述的故事,这种类型除了最常见的科举梦占故事之外,温州故事中还有两则比较特别的待阙者故事。

二、报应故事

《夷坚志》温州故事中有10则报应故事。其中林景熙与木待问分别提供3则与佛教相关的报应故事。

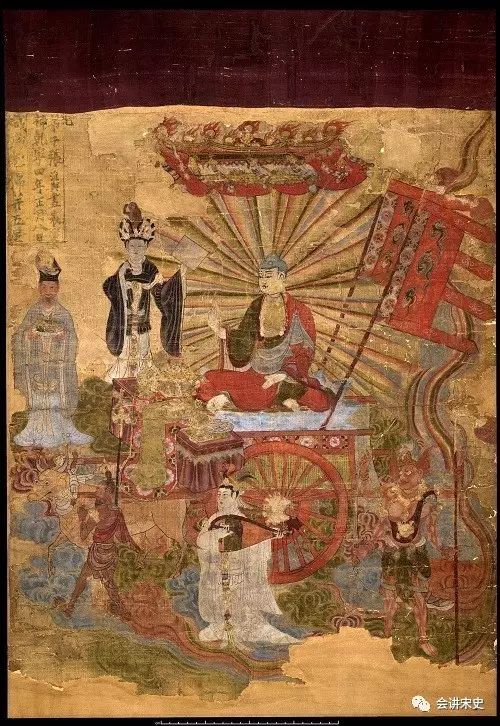

绍兴十八年(1148)十一月,洪迈赴任福州教授,并结识第一个向他提供《夷坚志》故事的温州人林熙载。林熙载于绍兴十六年(1146)自温州赴任福州侯官主簿,《江心寺震》与《义鹘》两则故事都发生在这一年。《江心寺震》的故事几乎没有情节的发展,只是描述了江心寺一场导致六人死亡的雷灾中数个惊心动魄的场面。故事中伴随着“雷电震耀”出现了两位索命之神,一神误将在厨行者作为攻击对象,在另一神的纠正下,复又攻击另一人致其殒命。另外五位死者遭到攻击时均在寺外观赏“江水极清,非复常色”,故事特别指出“观者五人死泥中,余皆不觉”。这些描写无非强调神的攻击具有精确目标,雷灾并非偶发的自然灾害,而是针对遇难六人的蓄意进攻。可以想象,这是在江心寺的一场雷灾之后,温州社会广泛流传的、包括林景熙也熟知的暗示佛教报应的故事。《义鹘》故事仍然发生在佛寺(平阳智觉寺),通过寺僧之口讲述昔日佛殿前大松上鹳巢雏鸟为巨蛇所食,次日有健鹘“直入其巢,蛇犹未去,鹘以爪击之”,为鹳报仇的故事。最后林景熙引杜甫《义鹘行》称颂鹘鸟的义行。无论这个故事中佛教与儒家的文化因素关系如何,同样是温州人讲述的与“报”相关的故事。甲志卷五的《蛇报犬》中记述同样发生在温州平阳县佛寺的动物报仇故事,称“有犬名花子,善制……前后所杀以百数”,后被大蟒“啮其颔”而“死于阶下”,林景熙因此感叹“物类报复盖如此”的故事。

木待问(1140—?)是洪迈的女婿,也是提供《夷坚志》故事最多(7则)的温州人。在5则温州故事中,丙志卷六《江心寺震》《诸天灵应》《张八削香像》都是佛教果报故事。与林熙载的《江心寺震》一样,丙志卷六的《温州风灾》也发生在江心寺。这是绍兴三十二年的风灾地震以后,温州一片惨状,将商船停靠江心寺的商人因得到佛神的预告事先将货物御船而免遭损失,虔诚奉佛的乞食妇人也预知这场灾难而躲过一劫。《诸天灵应》讲述温州人许及之的父虔诚奉祀佛教诸天神而免遭盗贼之灾的故事,许及之既是木待问同年、又同样是洪迈女婿。《张八削香像》讲温州市人张八为检验檀香观音像材料真伪“以小刀刮足底香屑爇之”,结果遭到报应而瘸足的故事。除《诸天灵应》的当事人与木待问有姻亲关系外,这些报应故事与故事提供者林景熙与木待问均无直接关系,都是在当地口耳传闻、流传较广、林景熙与木待问道听途说的故事。

《炽盛光呪》与《徐辉仲》是另外两则温州人提供的报应故事。瑞安人戴宏中绍兴十二年(1142)与林熙载同时考中进士。他提供的甲志卷七《炽盛光呪》讲述瑞安士人曹瑴通过诵“炽盛光呪”除去家传顽疾(传尸)的故事。曹瑴曾一度出家“为行者”,后为防止家中绝嗣而还俗服儒冠,他可能是戴宏中的同学。得病后曹瑴“昼夜诵炽盛光咒”,一日读“至万遍”,有“三虫自身出”,“疾遂愈”,是一则奉佛善报的故事。补卷六的《徐辉仲》是讨债鬼轮回报应的故事,温州人徐辉仲在丹阳(今属江苏镇江)向当地富商贷款千缗,因富商去世又未存契据,徐辉仲隐埋债务返回家乡。返乡后生子染病,病子在徐辉仲消耗相当于丹阳贷款的医疗费后不幸夭折,去世前病子宣告自己正是投胎讨债之丹阳人。该故事文末注明“辉仲孙女为朱亨甫子妇言之”,可能是朱亨甫向洪迈提供了这则故事,但其人无从考证。这两则故事的共同特别是故事的提供者与当事人可能比较亲密,戴宏中可能是曹瑴的同学,而徐辉仲故事的最初源头是他的孙女。

《沈纬甫》与《乐清鲍贵》是两则非温籍人士提供的温州报应故事。丁志卷十一《沈纬甫》发生在瑞安,故事由瑞安主薄陈处俊提供,当为其在瑞安任上的见闻。瑞安人沈纬甫是潦倒无成、以交结邑官为业的穷酸士人,又有遭民讼的县尉黄君,两人行为均不检点。一次狎妓泛舟时,黄君因戏言“可唱‘平地一声雷’之詞,为沈学士寿”,沈纬甫跪受之,随即“有霹雳震沈氏之堂”。邑人于是纷纷议论,认为沈纬甫这是作恶遭报,“恶事不可为。沈氏之雷,其得不监?彼好言‘五内分裂’,斯其应乎!”由此可知这个故事在当地流传甚广。

支癸卷一的《乐清鲍贵》发生在乐清,故事提供者是台州黄岩人王居安曾知温州,时间在嘉定十六年至十七年(1223-1224),而洪迈作《夷坚支庚序》的时间为“庆元二年十二月八日”,《夷坚支癸序》为“庆元三年五月十四日”,支癸的内容是在庆元三年(1196)上半年完成的,比王居安知温州早27年。《宋史·王居安传》载,王居安“淳熙十四年举进士,授徽州推官,连遭内外艰,柄国者以居安十年不调,将径授职事官,居安自请试民事”,据此推测淳熙十四年至庆元三年(1187-1197)的十年间,王居安在居乡守制。黄岩与乐清毗邻,这则故事应该是王居安乡时从邻县听闻的。故事讲弓兵依靠迎紫姑神扶箕而成功捕获盜贼鲍贵之事。这位弓兵“能下紫姑神,著验乡社”,鲍贵等恶徒束手就擒后“悉行扭击送于官,皆论死。尉以是受赏云”。故事中在神明的帮助下盗贼获得了应有的惩罚,可以想象此事在当地曾经轰动一时,广为传播,甚至为邻县的士大夫王居安所熟知。

三、鬼怪故事

《夷坚志》温州故事中有鬼怪故事7则,这些故事的共同特点是其故事人物均为游宦或者游士。

首先是温州人在外游宦遇鬼的故事,主要有4则。林景熙提供的《项宋英》讲温州士人项宋英科举无成、四处流浪,宣和年间留宿于时任信州仪曹的同乡萧振之书馆,结果在此遇到女鬼的纠缠,女鬼的来历是“某官昔年尝殡亡女于此”。故事中项宋英与女鬼的纠葛并不激烈,第一次遭遇后“项即徙室,自是不复遇”,第二次复来时虽然彻夜长谈,但女鬼似乎比较通情达理,并没有危险的举动。故事最后称“然亦亡它,又十年方卒”。故事的核心并不是男性士人的情欲或者女鬼作祟复仇,而是渲染了科举士人游学在外的不安全处境。

叶适是永嘉学派的代表人物,他任湖北安抚使司参议官是在淳熙十六年至绍熙元年间(1189-1190),当时发生了所谓的庖婢孕育土鬼事件。此事在《夷坚志》中有两处记载,一是支乙卷四的《叶氏庖婢》,二是支庚卷十的《叶妾廿八》。《叶氏庖婢》没有说明故事的提供者是谁,但通过《叶妾廿八》可以了解这是在当时的官场上广泛流传的奇异事件,叶适本人也参与了这个传播的过程。《叶氏庖婢》讲庖婢无故怀孕生下一具土偶,掷弃之时,被一老翁持去,疑为当地土地祠中鬼物。《叶妾廿八》的故事通过陆九渊转述,故事人物变成了叶适父亲的侍妾,她与鬼怪所化美男私通,怀孕生下泥子二具,投诸江中;又说“所生儿入地缝中,遣兵持鉏掘之,闻其下曰:‘尔何人,要来寻我?’”《叶妾廿八》中提及数位故事的传播者,除了陆九渊,还有曾提点江江刑狱(治鄱阳)的临川人王厚之,曾知南康军的长乐人黄唐,黄唐曾向叶适求证此事并得到肯定的回应。这个故事的所谓“真相”或许只是叶适家内一桩丑闻,然而这些官员在津津乐道地传播这则故事时,主要是传达对遭遇鬼怪的惊骇之情。

浙江缙云鬼仙英华的故事在宋代官场中非常流行,仅《夷坚志》就收录了志卷十二《缙云鬼仙》,乙志卷二《蒋教授》,丙志卷十四《贾县丞》,丁志卷十九《英华诗词》4种。其中《蒋教授》的故事在张邦基《墨庄漫录》卷五的《英华》也有另一个版本。传说缙云英华是原形为狐或白蚓一类的精怪,变幻为才貌两全之女子,出没于缙云县(今属浙江)官署,经常色诱县主簿。《墨庄漫录》的《英华》讲述英华出没于缙云县簿厅,温州永嘉人、主簿蒋敦书(字辉远)“母妻不安之而归”,蒋敦书拒绝英华的色诱,英华则在蒋敦书为之立祠后消失。《蒋教授》则讲蒋某在缙云主簿任上时,“人语以英华事,蒋曰:‘必杀之。’”后来蒋某调任调信州教授,还乡待阙,回乡途中蒋领回一女子,为家中母亲与妻子所接受。又携该女子赴信州任,母、妻则留在家中。数月后,女子声称乃缙云英华,并作祟将蒋害死。缙云主簿蒋某不但确有其人,其仕履生卒也为新出墓志碑刻所证实。温州博物馆藏墓志中有《南宋蒋善昭墓志》:

有宋蒋从政,讳善昭,字辉远,世为永嘉人。考伸,母柯氏。生于元祐甲戌九月之己酉。擢绍兴二年进士第,初任处州缙云县主簿,次任信州州学教授。于绍兴辛酉之乙卯卒于官舍,以绍兴甲子二月己酉葬于所居建牙乡沈奥山。娶周氏。生男三人,鹏孙、鸿孙、永孙;女一人;皆幼。

《蒋教授》的故事提供者一是会稽人唐先官至国子监司业等,另一位宜兴人蒋芾官至右仆射、同中书门下平章事,两人均没有在温州或者缙云任官的记录,与洪迈在临安相遇共事的机会较多。狐仙英华常以貌美年轻女子形象示人,有诗才而出入于官署,好与县丞、主簿交往,无疑是在外任官的男性文人集体性幻想的产物。《墨庄漫录》中蒋主簿遇仙华的故事并未延展到蒋善昭信州任上,《夷坚志》中蒋教授在信州官舍为英华所害的情节,显然是好事者围绕游宦遇鬼这个官场热衷的情节敷衍而成的。

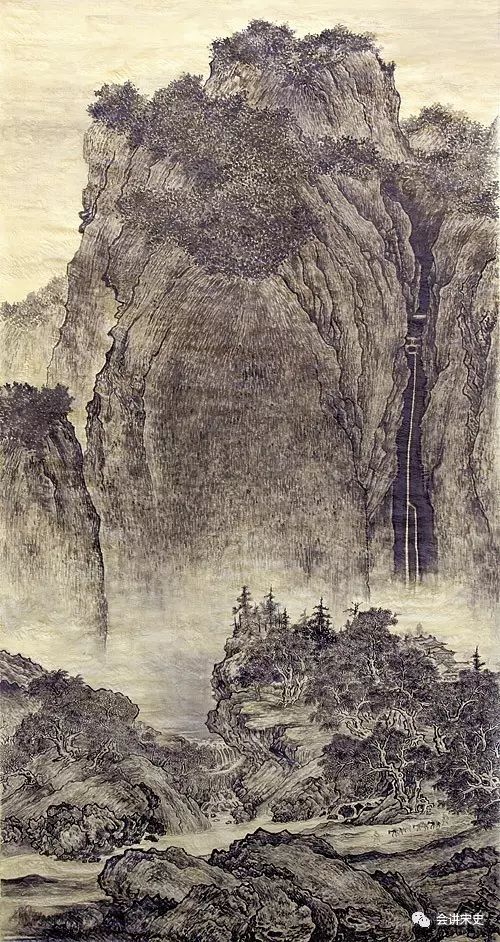

游宦遇鬼故事是宋代外任官员对陌生环境恐惧体验的一种特殊表达方式。陌生环境的遭遇也有逆境也有顺境逆境,顺境的体验可以用比较友好的鬼怪故事来表达。甲志卷六的《绛县老人》讲述温州人周公才的故事,由温州同乡林亮功转述于洪迈。周公才政和二年(1112)考中进士,即授绛州绛县县尉。绍兴十六年(1146)在临安去世之前,周公才邀请同乡林亮功共餐,诉说平生经历,包括绛县县尉任上的一次奇遇。当时周公才因公务由绛县前往晋州(治临汾),沿途路过道教胜地姑射山时,先后遇见自称为青羊的老树精以及已修道成为地仙的古绛县老人。老树精预言周公才仕途不顺,而绛县老人多次款待周公才,并赠予仙桃,“食此,当终身无病”,又相约“后八十年相会于罗浮山”。周公才在民家接受款待时,因“周连引满,颇醉,不觉坐睡”,醒时绛县老人早已离别,这时民家才告诉绛县老人的真实身份,而周公才“始悔恨”。

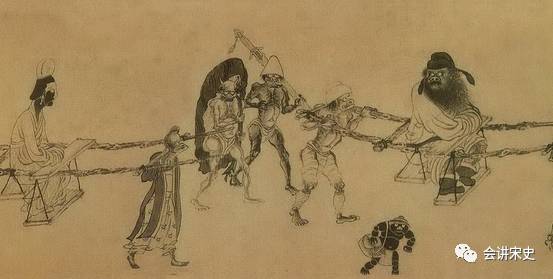

外地官员在温州遭遇鬼怪的故事有3则。乙志卷八的《牛鬼》是讲绍兴四年(1134)黄岩人高世令在温州白沙镇征税时遇牛鬼而脱险之事,情节比较曲折。当晚正要高世令正要入睡,听到已经故去的两位同僚在窗外商议如何从鬼怪手中拯救高世令,吓得躲进被子。有人鬼提醒高世令如何躲避怪物,又听到其驳斥怪物的话语。然后有虫钻入帐内绕飞十数圈,高世令想伸手去抓,被人鬼阻止。当晚有差役发现窗外有少年和老妇正在商议如何为父报仇,第二天高世令却在屋外发现卧着两头牛,调查发现为离镇五里远的农家所失。白沙镇巡检听说高世令遭遇鬼怪,请高世令喝酒以表慰问,席中高世令发现少年和老妇就在桌下,仓惶告辞。此后高世令连续遭遇鬼物,包括因流产新死的小妾,高世令以为死期将至,连夜写下八十封诀别信,又穿戴整齐准备投江,幸而为人所救。五天之后苏醒过来,家人也从台州赶来探视高世令,并告知小妾因吃牛肉而流产。从小妾的角度讲,这个故事可以算是报应故事。但故事大篇幅铺陈高世令在外任职时遇鬼的可怕恐怖遭遇,因此归为游宦的鬼怪故事更为恰当。故事提供者钱塘人吴说与洪迈兄弟多有交往,吴说为《夷坚志》提供了不少故事,散布于《夷坚志》甲、乙、丙、丁各志,时间从绍兴十二年(1142)至淳熙五年(1178)跨越36年。吴说曾于建炎二年(1128)提举两浙市舶,故事发生时可能在福建路转运司判官的任上,但似乎没有在温州任官的记录,应该是从官场中获得这个故事的。

丙志卷九《温州赁宅》讲述仲监税、吕监税租住温州城中凶宅事。宅中素有凶怪,仲监税居之而一家尽死。数年后吕监税租住,仲监税已为宅中之鬼,乃至“人鬼杂处,家之百物,震动无时,或空轿自行于厅上,举室殊以为忧”,吕监税受惊之余,搬离了凶宅。其后又有“邑胥契家来”,因其本身也是“人中鬼也”,故而“处之不疑”。这个故事情节简单,却突显了这类故事的实质,即游宦者常常在陌生居住环境中遭遇鬼怪。

丙志卷九的《应梦石人》也是一则友好的鬼怪故事。故事讲述洛阳人、知成都府席益早年曾经知温州,母亲去世后,梦见两位伤者告诉他母亲的葬地应该在温州徐家上奥,并希望迁葬后能帮他们疗伤。于是席益奉父母灵柩来到温州,转辗找到徐家上奥,果然有墓葬吉宅虚位以待,墓地所有人愿意无偿向席益提供阴宅,条件是为其儿免除差役。安葬双亲之后,席益又为自己准备寿茔,发掘两具穿孔石人,于是为其修补立祠,“榜曰‘应梦石人’云”。故事的讲述者温州永嘉人张阐(1091—1164)累官至工部尚书。故事中的席益绍兴元年(1131)知温州,绍兴五年至七年(1135-1137)知成都府,这次葬母后席益迁居温州永喜,绍兴九年(1139)卒于永嘉。这个《应梦石人》故事其实是洛阳士大夫席益在南宋时迁居永嘉而敷衍出来的,但套用了当时流行的游宦遇鬼的故事模式。

四、科举梦占故事与待阙故事

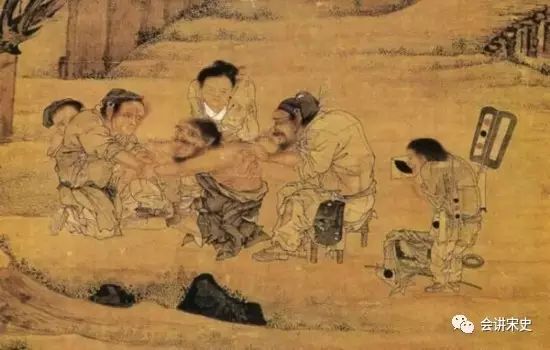

无论由谁向洪迈提供故事,科举梦占故事最初都由当事人自述。科举梦占故事无非是科举士人“得失之心颇切”的心理在梦境中的表现,无论科举成败,都用命定的观念去解释梦境与科举结果的关系,因此出现了各种牵强附会的解释。《夷坚志》中温州人的科举梦占故事主要有4则。甲志卷四有温州人林景熙提供的《胡克己梦》,胡克己乡试前梦见自己“独先人坐堂上”,以为“谁敢兹必首选”,但他的妻子认为“不然。君不忆《论语》乎?先进者,第十一也”,结果证明妻子的解释是准确的。绍兴十年胡克己可能与林景熙一起在温州参加乡试,这个故事应该由胡克己亲自向林景熙讲述。丁志卷十一的《李卫公庙》应该是木待问自述的故事,讲述木待问中举前在温州城东李卫公庙祈梦之事,显露出木待问得中进士第一名的侥幸与得意之情。乙志卷四有王十朋提供的《乐清二士》,讲述乐清贾如愚梦见解榜有“陈七”,结果被解释成为“邑东第七”;三志壬卷九的《诸葛贲致语》,诸葛贲知述梦见“金牛杂剧仍逢斗,芍药花开偶至明”,竟被解释成为“其叔祖母戴氏生辰,相招庆会,门首内用优伶杂剧。过四更,报捷者至,其日为辛丑,下直斗宿,方悟梦中上句之验。友生为言,芍药开时,正当集注,必得明州差遣,果注奉化尉”,其曲折离奇,未免滑稽。

温州故事中还有2则比较另类的待阙者故事,也由当事人自述。一则是丙志卷一的薛季宣的《九圣奇鬼》,篇幅长达三千余字,是《夷坚志》故事中罕见的超级长篇之一;另一则是丁志卷十一的《天随子》。

《九圣奇鬼》的故事发生在隆兴二年(1164)秋,当时薛季宣自武昌任期满后,调婺州司理参军,于是回乡待阙。这次待阙,“他在家住了四五年,一面著书,一面授徒,陈傅良、王楠、徐元德、戴溪等曾先后向他问学受业”,看似相当充实,但有学者指出这时的薛季宣相当痛苦,“对薛季宣而言,仕途是一种肉体和精神的折磨,而不仕又贫乏无以自存。他的仕途的大部分时间都是在待阙,尤其是隆兴元年自武昌县解任,到乾道七年八月入都第二次都堂审察,竟然连续待阙9年,不曾奉祠一次,无一钱俸禄入袋”。《九圣奇鬼》正是在这样的背景下发生的,讲述当地巫师沈安之三次驱鬼治病之事,治病的对象分别有薛季宣的邻居沈氏母、从女之夫家、以及薛季宣外甥。在为薛季宣外甥驱鬼之时,故事出现了变调,当地淫祠与薛季宣的冲突成为主线,故事最终以薛季宣毁淫祠、求助道士险胜巫鬼结尾。据洪迈的记载,这则故事并非口口相传的轶闻,而是薛季宣因为懊悔迷信巫鬼而将此事详尽记录,题为《志过》,洪迈不过是“采取其大概”,编写了这篇《九圣奇鬼》。故事中多数篇幅都在描述薛季宣之子薛沄目睹神鬼大战的复杂情形,时年十四五岁的薛沄也是巫鬼攻击薛氏时主要的受害者。在受到严重威胁的情况下,薛季宣一家开始讨论请道士来驱鬼,但薛氏提到的道士被巫鬼一一揭短,只有道士张彦华例外,结果张彦华作法才使巫鬼交待了事情的原委:

我西庙五通九圣也。沈安之所事,皆吾魈属。此郡人事我谨,唯薛氏不然,故因沈巫以绐之,欲害其子。今手足俱露,请从此别。

原来魈鬼就是当地西庙中的五通九圣,由于薛氏不愿意事奉五通九圣,魈鬼与巫师沈安之串通有预谋地加害于薛氏。此后九圣巫鬼并不罢休,威胁薛氏必须去庙中向五通九圣表达敬意,薛季宣愤而率人毁其淫祠,“宣不复问,领仆毁其庙,悉断土偶首”。然而鬼神大战还在继续,直到道士请上帝直接干预,逮捕首恶及从犯四十余名,均被处于极刑。同时这些鬼魅的原型也被揭发,其中既有“旧婢华奴”,也有似乎是朝中奸臣,“生不守正,死为邪鬼,杀人误国无所不至,而踪迹诡秘如某人者”。在故事的最后又追述了九圣庙作为淫祠的存在,“初,郡人事九圣淫祠,久为民患,及是,光响讫熄”,至此,故事由原来的巫师驱鬼正式演变为一次毁淫祠事件。然而薛季宣在家乡遭遇鬼怪的故事并没有至此结束,丁卷十二《薛士隆》记载了薛季宣去世的情形,提到“薛士隆(季宣)家既遭九圣之异,其后称神物降其居者尚连年不绝。乾道癸巳岁,自吴兴守解印归永嘉,得痔疾,为庸医以毒药攻之,遂熏烝至毙。”薛季宣最终死于家乡庸医之手,很难说不是遭到巫鬼势力报复的结果。《九圣奇鬼》的故事虽然光怪陆离,但是巫鬼治病、道士驱鬼、捣毁淫祠等情节应该是实有其事。这个故事揭示出温州待阙士大夫出人意料的一面,像薛季宣这样以仕宦为生的家庭,其乡居生活似乎极不从容愉快。除了因为在家乡缺少经济基础而陷于贫困之外,既有“此郡人事我谨,唯薛氏不然”所反映的游宦士大夫与家乡社会文化冲突的一面,可能也有仕宦生活中积累的怨恨冲突,因此鬼魅中既有“旧婢华奴”、也有“杀人误国无所不至,而踪迹诡秘如某人者”。

另一则《天随子》发生在木待问待阙在乡时,因为“火焚其庐,生事垂罄”,作诗哀叹忍贫之痛,并以陆龟蒙耕读生活自况。一日因读到唐人陆龟蒙(?-881)《甫里先生传》,不慎“田字上有二死蝇粘缀”,陆龟蒙遂托梦木待问为之驱蝇。这则比较特别的文人神交故事展现了木待问在乡待阙时牢骚满腹、顾影自怜的不愉快的生活。

五、结语

在数量众多的《夷坚志》故事中,温州故事数量少、地域关系相对简单。但正是通过复杂的地域关系的分析,才梳理出以上伦理观念与地域秩序的对应关系。就温州这个案例而言,《夷坚志》故事类型与地域社会关系的规律是,本地社会中流传着报应故事,官场上则流传着鬼怪故事,科场上流传着梦占命定的故事。这种现象可以解释为,本地社会是一个熟人社会,报应观念是熟人社会构建道德秩序的重要方式;士大夫游宦或者科举士人的游学生活是一个不断遭遇陌生环境的过程,鬼怪故事既是宣泄恐惧情绪的途径,也是解释他们与陌生地域之间关系的一种方式,同时也展示了“修齐治平”的文人儒学化表述之外的另一种官场体验;而科举其实是建立了朝廷与士人之间轴心与散点之间的关系,在这种关系中士人的命运是被支配的,梦占命定故事恰如其分地表现了这种超地域的社会秩序。此外,温州故事中还出现了2则自述的待阙者的故事,用不同的经验表现了待阙者乡居时苦闷、紧张的生活。这与一般理解的乡居士大夫从容讲学或者乡绅式生活颇有不同,至少说明明清时代获得科举功名者与家乡那种关系模式在宋代尚未稳固建立,是理解宋代士大夫与家乡关系时值得注意的现象。

本文以《夷坚志》20余则温州故事勾勒宋人志怪小说中地域秩序与伦理观念与的关系,这其中既有报应观念下的地方熟人社会,也有充斥着鬼怪幻想的游宦的陌生人社会。士人在参加科举与在外游学之时,其实已经超越了地方熟人社会。科举成功者在与朝廷建立一种被支配关系的同时,他们要面对的不但有游宦生涯中的陌生环境,还有可能已经从中脱序的、相互陌生的乡土社会。本文只是提供了地域关系视角下分析《夷坚志》故事的初步经验,至于温州故事所揭示的这种模式是为分析更复杂的模型提供了某种基础,还是为地域多元化模式提供了一个案例,则需要通过大规模的《夷坚志》故事的分析才能呈现。

本文原发表于《浙江社会科学》2015年4期,作者授权本公众号发布,注释从略。

发表评论