撰文:吴芳思

翻译:柯卉

《东方历史评论》微信公号:ohistory

东方历史评论编辑部评选出15部图书作品为“2018年度历史图书”()。我们在春节期间陆续刊登获奖作品选摘。祝各位读者新春愉快!

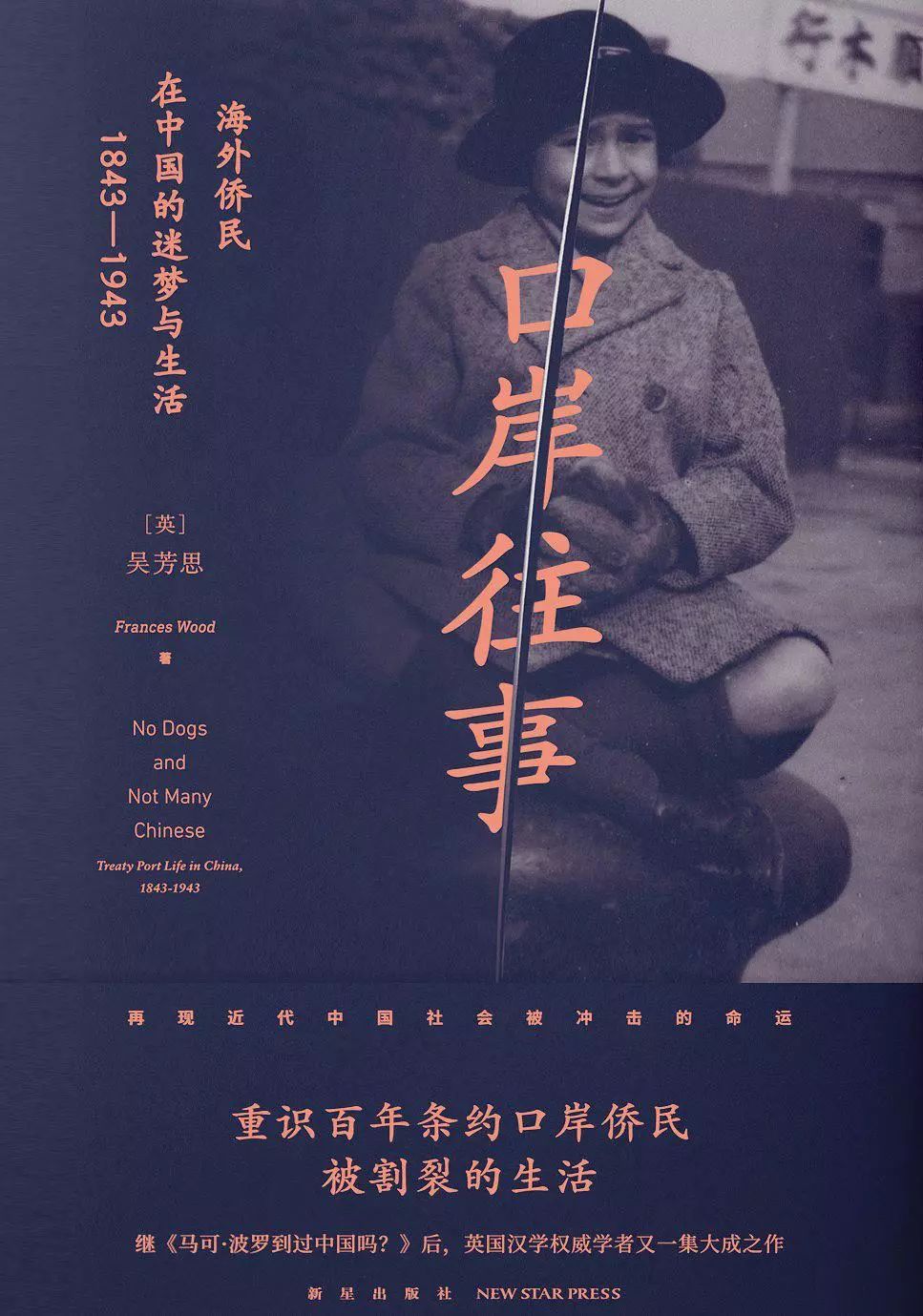

一旦拥有“半封建半殖民地”这个标签,近代中国的那一段景象,也就像被裹住了一张单色而无光的包装纸。而在《口岸往事:海外侨民在中国的迷梦与生活(1843- 1943)》(新星出版社)里,知名汉学家吴芳思恰好扮演了一位向导的角色,带领读者寻访、观览了这些“半殖民地”里的五色图景。从1843年五口通商,到1943年太平洋战争爆发后,西方大国决定撤离条约口岸,整整一百年里,海外侨民在中国的生活,不光与各种大事件难脱关系,也丰富了近代中国的城市日常光景。借助吴芳思的成果,我们可以遥想当年热闹的世界文明大融合,更能沿着她提供的大量线索,打捞品玩更多历史细节,为未来增添另一种想象。

以下文字选自该书第九章:私人生活与社交活动。注释略去。

19世纪后半叶,尽管有太平天国运动以及第二次鸦片战争带来的乱局,但在旧的口岸城市,日常秩序依然良好。对外国侨民而言,有工部局的领导,生活相对安全与舒适。随着更多的口岸以及海关的开设,中国境内发展起来许多新的侨民社区,他们经历了与早期口岸居民几乎同样的困难。也有数量众多的新居民,被指定前往新的领事机构任职,或者是《天津条约》签订带来的更大贸易空间和更多贸易自由吸引来到中国。这些新居民,远离家人和朋友,不得不和上司、生意上的熟人以及中国仆人和下属友好相处,组成志趣并不一定相投的小团体。

一名苏格兰的市政工程师,约翰·加文,最初在上海工作,因为太平军的威胁,他中断了在“船坞”的工作,在1863年初搬到了长江更上游的汉口居住。他在汉口的经历记述是不多见的文献材料,与小型口岸那些新居民的记述相比毫不逊色。汉口首任领事金杰尔到任是在1860年12月,对外国商人来说,汉口意义重大,因为它紧邻茶叶产区。加文有能力拿下新口岸需要的建设工作,他为新来的侨民、新开业的银行和公司设计和建造房子、货栈,以及加固长江外滩的堤岸。

虽然后来被形容为条约口岸中的“佳偶之乡”,但19世纪60年代中期的汉口,侨民的数量还十分稀少,加文浓烈的思乡之情不难理解。他想念远方舒适的家还有亲朋好友。来自苏格兰的物品很受欢迎,他在1863年2月27日写信给他的姐姐,“我的圆面包、短面包,诸如此类,终于收到了。它们看起来不错,保存得很好,就像新烤出来的一样。一位先生让我写信告诉家里,它们有多受欢迎,你确实应当多寄些来。”其他的东西没有这样受欢迎,因为他在1863年6月3日的信中告诉他的母亲,“迪娜寄给我一块戈登奶酪,在这样的气候下倒是没有坏掉,我宁愿要一些果酱,6先令一罐,挺便宜的。如果你要给我寄来,得把果酱放在窄口的罐子里,罐子不能太大,因为大罐装不如小罐装更耐储存”。

19世纪晚期的汉口租界

除了食品,他还从家人和朋友的照片中获得很大快乐,邮船将这些照片运送到汉口。

我刚刚花了两个小时来细细查看我的相册。我母亲的照片没有前些时候她寄给我的那张好。我最早寄回家的那张(他自己的)照片,她说如果不是因为头发,都认不出是我。如果不是因为她的头发,我都要把她看成是玛丽昂姨妈了……我父亲的照片是他迄今为止最好的一张。萨拉难看得要死。为什么她不在拍照之前把头发挽起来?玛丽和珍妮拍得非常好,但是彼得叔叔和鲍勃叔叔……这是他们能拿出来的最好的照片吗?……站在玛丽·沃克身旁的那个呆笨的家伙是怎么回事?我一直都没找到芬利医生,现在我看这就是他,我觉得这是一张好照片。我花了整个下午来辨认那位年轻女士和绅士是谁,我把相片取出来,看是不是上面写了些什么,我知道了,这是威尔士亲王和王妃;这里每个人都有她的画像……布朗小姐和凯西·默里真难看,像黄色的小鸡仔。

汉口给人的感觉是距离文明有一定差距,约翰·加文在1863年3月写给母亲的信中强调了这一点,信中他列出所需要物品的清单:

2双光面皮质高帮靴,不能高过膝盖

2双厚的系带靴

2双薄的松紧口靴

3三双薄的法国鞋,我的尺码是11/3

1套粗花呢西装,厚款

1套粗花呢西装,薄款,或同色系的法兰绒西装

1条粗花呢衬裤,或同色系法兰绒衬裤

黑色羊驼绒粗布外套1件,有装饰性穗带,口袋和普通外套一样,但是一定不能有衬里。外套不要做得太大,袖子不能太长

3到4柄牙刷,同数量的牙粉

3到4把绸布伞

6套大床单

6个枕套

6条毛巾

4刀白垩画信笺,配信封:能够认出我的字

2刀普通信笺,配信封

半刀画线宽幅纸,12×8

3打大信封

半打空白画线笔记本,八分之三英寸厚

半打绘图铅笔,标号HB

4捆羽毛笔

1打习字簿……信笺大小

1本复写纸

除了个人所需物品,因为业务需要,他还被迫索要许多大件的物品:

九窗回廊栏杆,1根

仿大理石壁炉台,8个,类似于约克道交叉口那家制造的款式,不要黑色的,东西必须仔细包装,每个部件单独包装,裹上柔软物后装进盒子,一盒里面不要放太多。我见过一个寄过来的大理石壁炉台,因为包装过程粗心大意,造成断裂

和临摹图上一样的栏杆,用于2到3个楼梯间

餐厅用炉栅,4个

卧室用炉栅(耐火砖后面)12个。不是最贵的品种,是你们会说价廉物美的那种,它们一定要很仔细地包装,否则很多会断掉

壁炉挡板,6块

壁炉用具,6套

100英尺卷尺,1把

50英尺卷尺,1把

餐厅门锁,4把

画室门锁,4把

卧室门锁,2把

餐厅榫眼锁,1把,配把手、全套螺丝

为了保持精神状态,他还要了些书,除了“《司布真①布道书》我已经有了《圣徒与他的救主》”和第三册《工程师的生活》之外,他还要了《真相》的其他册(他已有7册)。

他要购置的许多东西,包括个人需要和工作需要的物品,显然无法在中国获得,不过他要的绸伞在中国是个奢侈品,因为中国人通常使用红色油纸伞或黄色油布伞(想必,除了黑色的绸伞,绸伞总给人很女气的感觉)。尽管条约口岸因为那些快手裁缝而出名,但汉口当时仍然是一个新口岸,那里的裁缝还不习惯为外国顾客服务。

但是,假如加文的中国裁缝没办法领会他的要求,那么他在爱丁堡的家人对海外的状况也没有更多的了解。

我还没有收到全部的西装和其他物品,它们看起来都没问题,除了粗花呢西装过厚了。我现在就把它穿上(7月8日)的话,一定就像躺在火上一样。我打算把你寄来的衬衣用来做外套,衬衫也是厚的。细微的厚度差别在这样的天气下,会产生巨大的差异。你还记得我的睡衣吗?你用两种不同的棉布做的,您觉得(我指的是妈妈)它们没有区别,对吗?我穿上它们的时候,不知道说什么才好。在这样的季节,你不可能会感到冷。现在是晚上9点,温度计显示房间温度是华氏93度。昨天早上,我把温度计拿到外面,有阳光和微风,温度升到了华氏120度……你寄给我的丝绸衬衫是内衣,我要的不是这个。它们的其他名称我也不知道,一类是衬衫,其他是内裤。不过这不要紧。我现在不是很在意这些事情。我第一眼看到这些东西,就喜欢上了它们。

加文继续他的工作,接受委托建造欧洲风格的房子,他向父亲再要了“3套楼梯扶手,2个大理石壁炉台,6个仿大理石壁炉台,100对黄铜制房门铰链和螺丝,双倍量的‘大象’(elephant)绘图纸”,成卷的描图纸和描图布,索要了如此之多的五金件,作为回报,他寄回英国“6盒茶叶,2盒给妈妈,1盒给萨拉姨妈,1盒给莫顿姨妈”,并告知所运输的物品中有给某位海(Hay)先生的一副铜锣。他似乎也忍不住做了一点鸦片生意,他与合伙人某位杜利先生因为103袋“药品”互相猜疑,但却没能赚到什么钱。

工作的节奏因为节日而中断,特别是中国的农历新年。1863年3月2日,加文写信给他的姐姐:“中国新年开始到现在,2个星期过去了,几乎没有生意可做。新年第八天,是中国历书上的幸运日,在那之前什么活儿都不干。他们的历书每年由皇家印制,上面有吉日与凶日,那些傻透了的讨饭佬宁愿饿死,也不肯在凶日出去找工作。”在他写信的时日,他还听得见正在进行中的节日氛围:“昨晚和今晚是灯笼节。家家户户门前都挂了灯笼,和往常一样,通宵达旦的敲锣声。”

他与另两位苏格兰绅士一起生活,或说是“会餐”,社交活动千篇一律,每周3次的祷告会,他们还为罗伯特·威尔逊牧师的遗孀和遗孤募捐,1863年8月3名外国人死于汉口,牧师是其中一位。虽然加文与中国人的接触几乎为零,但也偶有例外。1863年12月1日,在给母亲的信件中,加文写道:

昨天我参加了一个中式婚礼。新娘穿着深红色丝绸衣裙,脸上遮盖着深红色面纱,在仪式结束后会揭开面纱。身旁有人扶着这位小脚女士,告诉她要做的事情。丈夫要完成不少技巧动作:跪在地上一分钟,接着把头低伏到脚面。用一顿正餐款待宾客。和所有其他的事情一样,中国人本末倒置,我们首先吃到了甜品,各种各样的水果、糖果和非得要用筷子来吃的麻烦食物,接着上了大量的菜肴,我们都不得不使用筷子。

肉被切成小块,摆放在桌子中央。我们围坐在桌子旁,用我们的筷子伸到中间的盘子中夹菜,再放到嘴里吃下去。如果你想显得有礼貌,打算帮助身边的人,你把筷子放到嘴里吮干净,然后再用筷子夹菜给这个人。下午,新娘坐在床边迎见宾客,表情极其忧郁。

我在下午结束操练回来后,着正装拜会了新娘。我毫不怀疑,她觉得自己无上荣耀,因为红色是他们钟爱的颜色。房间里所有的物品都是红色的:床、桌子、椅子以及所有的家具。

在他描述清洁筷子以及上菜顺序颠倒的宴席之后,汉口的中国人以同样的方式加以回应,这一点儿也不奇怪。应邀前往领事官邸共进早餐的当地官员“把餐桌上的所有东西都搞乱了。他们一开始吃早餐,他们的仆人就带着他们的烟管进来了。一个上了年纪的家伙坐在我旁边,一只手拿叉子,另一只手拿着烟管,全程都吸烟,他的仆人站在他的身后,手里有点火的捻子和一袋烟丝……他们评论桌子上放着的所有东西。他们觉得,刀和叉着实漂亮,但是用处不大,他们的手指头更好用些。他们要品尝所有食物。一名海关官员几乎把满满一瓶红辣椒粉倒在他的盘子里。在吃了第一口以后,他觉得自己玩完了。他们接着转向面包。询问是什么做的,面粉从哪里来,价格多少。他们将信将疑地掰下一块面包。在宴会结束之前,我如期看到他们喝得醉醺醺。他们喝了葡萄酒、啤酒、茶,最后是杜松子酒。”

加文记述了他与九江的“一位绅士”在中国农村的一次郊游,此次郊游展现了这位英国人为在中国游历所采取的预防措施。

旅行……十分不方便,因为这个国家的资源无法给我们提供支持,交通工具十分缓慢。我们此行的主题是登上九江与鄱阳湖中间的那座山的山顶,因为无法从九江那一侧登山,我们不得不从另一侧开始。我们的团队加上护送的人很可观;共计11个人。我们有2副轿椅,3个苦力抬一副,2个苦力背辎重和食物,还有一个监工。轿椅的样子看起来非常可笑,全是竹子做的,用绳子捆扎在一起,顶上铺块褐色的纸片,遮阳挡雨。在我们出发大约10分钟之后,我就倒霉了。轿椅散架了,我被摔在地上。看看轿椅的状况,大概我每10分钟会摔一次地上。不过,我们把它再次捆牢之后,剩下的旅程都平安无事。

下午2点,从九江出发,大约2个小时以后,他们来到了一个名叫十里铺(音译)的村庄,他们在此地歇脚,让苦力们喝杯茶,抽袋烟。下午5点,他们再次上路,来到庐山脚下的一个村庄,名为荣村庵(音译),他们从那里开始爬山。

中国所有的路基本上都是小径,蜿蜒穿行在当地人精心培育的小块田地之间……从九江出发后的最初3到4英里道路,看不到什么东西,但在我们靠近山岭之后,景色改善了很多。乡间土地精耕细作,种植的唯一作物是水稻,中国人的主食来源。山间的高地全被改造成梯田,每块地宽不过50英尺,因为水稻田要保持3到4英寸高的水位,溪水从一块地流向另一块,灌溉了整片梯田……走到山路入口,我们不再坐轿椅,因为山势非常陡峭,在一个中国人看来,自行攀山与其说是令人愉快的历程,不如说是一件丢脸的事,他从没考虑过为了保全自己的性命,或是那些苦力的性命,需要离开他的轿椅。从山隘的高处看出去,因为云层很厚,我们的视野并不好。从山的另一边往下走,才得以看到美景,田野里零星分布着成片的树林,实在赏心悦目,因为我很长时间都没看到过树林了。在这方面,中国比苏格兰差许多。

6点半,他们来到一处名为西石村(音译)的村子,他们准备在那里过夜。

这里绝不是一个迷人的地方。我们走进每一间房子,一间比一间肮脏……我们最后决定了过夜的地方:一个搭建在泥地上的木棚,大约14到15平方英尺的面积,一侧是6面门板,同时兼做窗户用;上面一半已经破损,现在天冷糊上了纸……彭特兰山山顶的小屋,放牧人冬天的庇护所,与此处中国人的房子相比就是一座豪宅……在我们找落脚地的这段时间里,全村的男女老少几乎都紧跟着我们,当我们准备进屋的时候,他们中的很多人也跟了进来,站在那里打量我们。毫无疑问,他们对于一个来自野蛮国度的人无限好奇。要做的第一件事是准备晚饭,我们随身带了食物,做这些的时候,全程都被围观,人群差点把我们闷死。

当我们取出刀、叉、匙子、杯子等物件的时候,他们一定觉得有趣极了。他们无法想到它们的用处,当随行的中国人告诉他们的时候,他们似乎并不相信。

他们认为我们吃东西的方式很可笑,当我们做任何在他们看来奇怪的事情时,人群中就爆发出一阵笑声。

吃好晚餐之后,我们想最后应该来一杯茶。在谈了很久之后,他们拿给我们一个壶,可以用来为晚会准备茶。我们不可能带牛奶,所以问他们要个鸡蛋,或者是他们口中的Ki-dan(母鸡的弹药)。交换几个鸡蛋,让他们满心欢喜。目睹茶饮制作过程之后,他们认为这是相当怪异的饮茶方式。他们但凡休息就会喝茶,但只是喝茶,什么都不加。

我们弄到了几张桌子当床睡,然后把人都轰了出去,否则他们会站到明天早晨。他们站在外面,透过门缝往里看,直到我们吹灭了灯……这是我迄今为止睡过最硬的床。

约翰·加文在长江边这座云雾缭绕的山中探险的同一年,一位年轻的海关官员穿行在光秃秃的北方平原,接受他在天津的第一份工作。他是包腊,一位发明家(可救落水妇女的充气手笼和橡胶轨枕的发明者)的儿子。包腊已经见识过冒险,他自愿参加过1860年意大利西西里的加里波第起义,而且在前来中国的旅途中,他已经忍受了半岛东方邮轮上具有威胁性的餐饮。“吃是船上最核心的工作,”他写道,随后列出了每日清单,“早餐9—10点,午餐有啤酒和葡萄酒中午1—2点,正餐下午4—6点,茶歇晚上7—8点,夜宵和掺水烈酒晚上9—10点。”

包腊与众不同,他欣赏中国北部平原的美,大部分人并不这样看,像诺伊尔·科沃德笔下的诺福克他们觉得那里过于平淡无奇。法国诗人保罗·克洛代尔在1906年出任天津领事,他描述周边农村“可怕且丑陋”,尽管他承认,那里的天空“无比澄净”。包腊在海关食堂吃饭,还雇用了6名服务人员:一位中文老师;一个佣人“包揽了贴身男仆、女佣的工作,且负责擦靴子”;两个苦力,工作是清扫庭院、服侍他洗澡、为他抬轿椅;一个马夫和一匹马(看起来,这些服务人员有不同等级)。食堂里实行共享制伙食,只需花很少的钱就可以品尝“2到3种葡萄酒,带骨头的大块肉、禽肉、野味、鱼、蔬菜和水果,就算是考文特蔬菜花卉园也很难匹敌”。日用的饮食不比半岛东方邮轮上的供应少。9点半供应早餐,工作时间从10点到下午2点,接着是午餐时间,“排骨,一杯贝斯淡色爱尔”,然后回办公室接着工作,写信以及同办事员谈话。下午4点,他会“洗澡、换衣服,在阅览室和台球室里闲逛,聊一小时天什么的,然后骑马外出,晚上8点钟之前及时返回来吃晚饭。饭后来根雪茄,闲聊几句,在屋顶上散会儿步,晚上10点或10点半上床睡觉”。

他认为天津的传教士“皆为缺乏教养、毫无特色的平庸之辈”,但是他中意宝顺洋行的代理人汉纳先生。怡和洋行的赫克托·麦克莱恩则是“昏聩之人”。沃勒先生(工部局董事会主席、租界最高监督、巡捕房探长、赛马场理事、抛球场秘书、板球俱乐部主席,“最佳枪手、最佳骑手和最佳台球手”)和密妥士先生,这两位的正餐“是这里最高标准的”。包腊在海关工作,上司是赫德,这与赫德早期的事业发展如出一辙,赫德早年在宁波的领事馆工作,是密妥士的下属。不过,密妥士在娶了一个中国妻子之后,不得不辞去领事职务,转行做了商人。

因为工作并不多,包腊有时间学中文和骑他的矮种马。这匹马被唤作“骗子”(他后来希望在上海卖掉这匹马,那里没有人会知道这匹马为什么取了这么个名字),还“猎捕随处可见的野生水鸟”。

他也喜欢骑马去郊外,以一种不再流行的散文体,吟诵着那些环绕平原的美丽远山:“当太阳隐没在山巅,山丘似与地平线相连,云朵给山峰加冕,那是童话中的宫殿,象牙白色的城堡,金色的塔林。”其他大部分侨民并不重视这些山丘,他们跑到郊区探险的唯一目的是猎捕野生动物。奥利弗·雷迪,一位汉口的居民,把他的回忆录命名为《在华生活与运动》,10章的内容中有3章是关于“打猎”“骑马”“帆船”,最后一项活动的目的主要是为了接近他们想要捕杀和食用的水鸟。对这些热衷打猎的人来说,在中国打猎最棒的一件事就是无拘无束。回到英国的话,“私闯他人院落几步远,就很可能会遭遇一场法律诉讼……感谢那些从业主的朋友手中收到的税,管理员们活得很好,越长越胖……狩猎圈养动物的运动陷入了危险境地……猎手的朋友,他的狗,实际上不允许入内。”反观在中国,“某个人可以纵览中国全境并且声称:‘这是我的地盘,这里我能带着我的枪和狗……随心所欲打猎,想待多久待多久,不必要向任何人告假,在这里,管理员和狩猎许可证是听都没听说过的事情’”。

所有人都不允许随意践踏他人的土地,但英国的有钱人,展现了在华外国侨民一种有趣的面貌。奥利弗·雷迪回国时或许已经支付过狩猎圈养动物的费用(他把书献给表兄阿尔弗雷德,即米尔纳子爵),但大多数外国侨民不属于上流人群,并不享有这样的特权。清华大学的英国文学教授王文显是研究17世纪戏剧的专家。19世纪末,他的父亲在香港、上海和天津租界担任过高级警务官员。因为父亲的缘故,他开始关注枪支,“锲而不舍地抵制”枪械,但“根本无济于事”。“作为典型的英国人,如果外派到中国的边区村落,通常会携带一个私人军火库,为的是能打到些东西。大量收藏运动枪支在这里日渐成风,如果有人回国,必须解除武器。”在19世纪末期,这样做不是因为害怕枪械法,而是因为枪支所有者的社会阶层以及财富经常意味着,在他回国之后,不得不放弃他的嗜好和他的武器。

奥利弗·雷迪喜爱的狩猎地是长江区域,虽然打猎条件不如以前,因为上海的侨民社区扩大了,已经开发出了狩猎产业。“作为一种生活方式,当地枪手们,携带外国的后膛枪在田野间认真搜寻……在长江沿途打猎的首要装备是一艘性能良好的游艇,或是吃水浅的快艇……漂浮的狩猎小屋。”那个中国仆人把所有东西都准备好了,“枪支、狗、食物还有休息室里生好的火盆……你可以待得很舒服,喝下午茶、看书、抽烟、吃饭、和朋友在火盆旁闲聊,就像在自己家里一样舒服,困了就睡觉,第二天一早醒来,发现已经到目的地了,还没起床就很可能会听到野鸡的鸣叫。”

在太平天国叛乱之后,雷迪停止了在田间地头的打猎活动,他转战山林(猎捕鹿和野鸡)、湿地沼泽(鹬鸟、丘鹬、浣熊、野猫、天鹅、鹅、秋沙鸭、水鸭、野鸭),奔走在墓地四周(兔子,“讨厌的小动物,尽是骨头和毛”)和平原之上(鹌鹑和大鸨)。有一次,他甚至打中了结冰河流中的鱼。

厦门附近还有老虎,虽然雷迪从来没有抓到过一只,但是在赫德还是年轻的领事馆官员的时候,抓获过更小、更漂亮的猎物:

今天我打中了一只鸟,叫声像一只黑鹂。如果不是因为翅膀上的一些白色羽毛的话,我会将它命名为“中国的‘英国黑鹂’”。也许是某种八哥……今天晚上打到一只鸽子。宁波人把它叫作斑鸠(音译):背部是深蓝灰色的,脖子一圈是黑色斑点羽毛;一只非常漂亮的鸟儿。

实际上,唯一阻止猎手们的,是宜昌地区的针茅草。雷迪没有使用皮质绑腿就出发打猎,结果他的短袜上挂满针茅“有如一只蜂巢”,他的狗则变得像只绵羊那样大。

最后,等我的中国仆人赶来脱下我的袜子,发现针茅草已经和我的皮肤勾连在一起,那些小小的倒刺穿透羊毛袜,像鱼钩一样,数以百计,扎在我的小腿肚上……我的腿酸痛不已,跛了很多天,而我的狗遭了几个星期的罪。我甚至都没有看到一只长尾山雉。

那些狗也是运动的牺牲品。欧洲的狗运到中国后,很少有活过3到4年的,甚至更短命,这样一来,如果你不希望自己的狩猎活动被毁掉就需要“不断有宠物狗运进来。因为如果没有狗,自己是没有办法从茂密的草丛中捡回雉鸡的。”这些狗被痢疾击倒,还有“心脏部位的蠕虫……细长、白色的蠕虫,和细面条看起来很像,缠绕住心脏,吸血为生,直到它们的数量多到最终堵塞血管动脉,狗就会暴毙。有位医生好心地为一条讨人喜欢的狗验了一次尸,这些蠕虫数量是如此之多,说实话,我根本做不到仔细端详那颗心脏。”

在19世纪的外国侨民看来,牺牲是必要的,特别是在当地出产可以获得的所有的东西看来都更为低级的情况下,包括狗也是这样:“本地狗不能用于狩猎活动,因为它们不具有我们的犬类那种出类拔萃的聪慧,并且它们的嗅觉也更为逊色”。

并不是所有为了狩猎活动引进的狗都能令人满意。记者、作家濮兰德①一度与不可靠的巴克斯②合作,共同撰写有关中国历史的系列书籍。濮兰德早年从澳大利亚弄来了一只塞特猎犬,取名赫克托,看起来受过独家训练,为的是让它追逐袋鼠:“赫克托以令人悲哀的方式在田间闲荡,完全不在意附近任何一只鸟,它会说话,就像狗真的会说话一样,它说它想念年轻时家乡熟悉的事物;眼看着抓到一只袋鼠的机会越来越渺茫,它对我们的事情也越来越失去兴趣,直至彻底放弃。”赫克托最后被公开拍卖。

1889年的圣诞节,奥利弗·雷迪在镇江附近打猎,猎获了3只鹅、14只山雉、2只鹿、3只丘鹬、7只野鸭还有1只鸽子,他的圣诞宴席摆上了它们:

鸽子汤

丘鹬

炖山雉

冷烤鹿肉

五彩缤纷的梅子蛋糕(一位挪威女士的圣诞礼物)配威士忌

奶酪

柚子(一种四川出产的大个蜜柚)

威士忌和水

茶

没有冬青树,也没有槲寄生,它们能让人想起可爱的英格兰,不过我怀着忧伤饮酒,为了“故乡的亲人们”,为了此时远离家乡的游子们,在尼古丁中陷入深深思索。

在上海,没有狐狸可以追猎,侨民将骑马的快乐与郊外猎纸游戏相结合。10在不带着一只短命狗出门打猎的时候,奥利弗·雷迪把兴趣放在骑马和赛马上,和其他人一样,他看不起本地矮种马的品质,尽管他所看的不只是普通的“中国”矮种马(来自蒙古),还有“来自突厥斯坦的形体优美的矮种马,一种来自伊犁的高大单薄的马,以及来自四川的矮种马,瘦弱,有牛样的跗关节”。中国的矮种马有着“硕大的、难看的脑袋,继而是一个楔形的脖颈,如果你骑上马,从马鞍前你实际上什么都看不到”。

与狩猎一样,中国提供给外国商人和侨民骑马的机会,或许这些人在自己国内都没有这样的机会,尽管他们都还是年轻人。

点击蓝色文字查看往期精选内容:

人物||||||||||||||时间|||||||地点|||||||||事件|||||||影像||||||学人|||||||||||||||榜单||||||

发表评论