这个人若不死,这身龙袍就跟我没关系了。

原来,赵匡胤看到的是王朴的画像。

王朴画像。图源:网络

王朴为人精明机敏,多才多艺,精通阴阳律历。柴荣继位前,王朴就充当其幕僚。柴荣继位后,君臣二人相知相得。显德二年(955),王朴献《平边策》,站在“久乱思治,久分必合”的理论高度,首先论证了柴荣开展统一天下行动的合理性,从而愈加得到重用。

史载:“王朴仕周世宗,制礼作乐,考定声律,正星历,修刑统,百废俱起。又取三关,取淮南,皆朴为谋。然事世宗才四年耳,使假之寿考,安可量也。”而明代学者崔铣更是直接将“王朴兴周”与“子产相郑”“孔明立蜀”相提并论。可以毫不夸张地说,王朴便是五代时期的诸葛亮,王朴若在,一定是柴荣托孤的最佳人选。如果这样,以王朴的能力,必然可以制约赵匡胤的野心,乃至挫败其篡位夺权的计划。赵匡胤也意识到这一点,所以才会说出“此人若在,朕不得此袍着”的话来。

可惜,王朴死在了柴荣前面。

显德六年(959)三月十五日,王朴前往拜访前任宰相李谷。二人正在交谈时,王朴突然晕倒,猝然离世,享年54岁。抛开玄幻或科幻,从现代医学的角度分析,王朴极可能死于突发心脏病或脑溢血。

下葬之日,柴荣亲往祭奠,多次大哭。

柴荣曾问王朴,你看朕能当几年皇帝?深谙玄学的王朴答道,以我所学预测,可以当30年;30年后,我就不知道了。柴荣听了很高兴,向王朴吐露了他的理想:

“若如卿所言,朕当以十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平,足矣!”

在柴荣的三个十年大计中,预留了王朴作为左臂右膀的位置,如今,他已痛失臂膀。但很快,作为这项大计的核心与灵魂,柴荣也走到了生命的尽头。

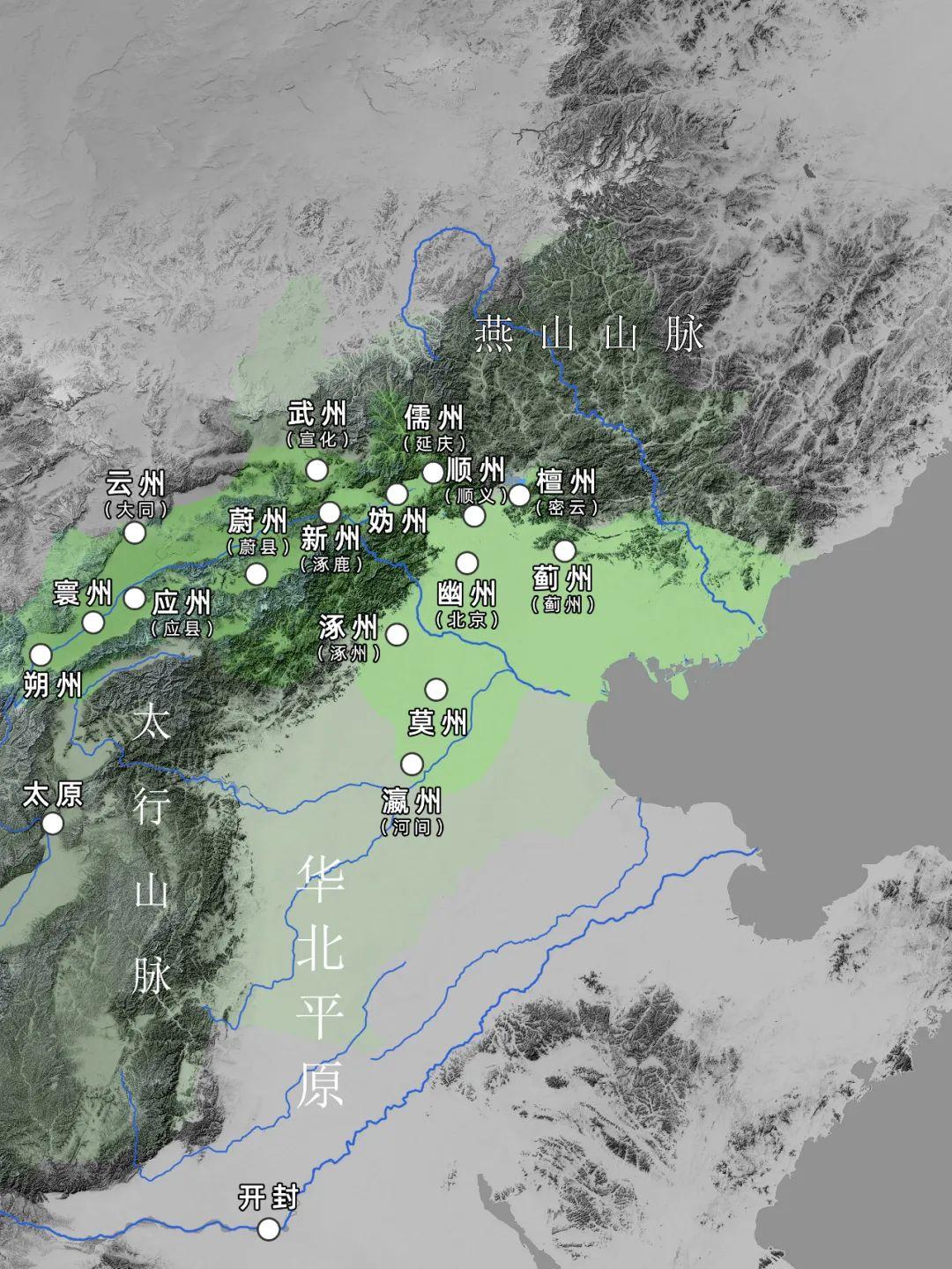

按照《新五代史》记载的时间线,显德六年(959)三月二十九日,也就是王朴病逝14天后,柴荣北征契丹。四月十七日攻取乾宁军(位于今河北青县);二十六日攻取益津关(位于今河北霸州市区),在此设置霸州;二十八日攻取瓦桥关(位于今河北雄县),在此设雄州。五月一日攻取瀛州(今河北河间市),三十日从雄州回到京城开封。

在五月一日之后,本欲继续北伐、收复幽云十六州的柴荣突然生病,且病情发展较快,只能下令撤军。

燕云十六州地理位置。图源:锦绣人文地理

根据宋人徐度的《却扫编》记载,柴荣返京途中,曾在澶州(即澶渊,今河南濮阳市)停留:

周世宗既定三关,遇疾而退,至澶渊迟留不行,虽宰辅近臣问疾者皆莫得见,中外汹惧。时张永德为澶州节度使,永德尚周太祖之女,以亲故,独得至卧内,于是群臣因永德言曰:“天下未定,根本空虚,四方诸侯惟幸京师之有变。今澶、汴相去甚迩,不速归以安人情,顾惮旦夕之劳而迟回于此,如有不可讳,奈宗庙何!”永德然之,乘间为世宗言如群臣旨,世宗问:“谁使汝为此言?”永德对以群臣之意皆愿为此,世宗熟视久之,叹曰:“吾固知汝必为人所教,独不喻吾意哉!然吾观汝之穷薄,恶足当此。”即日趣驾归京师。

这段史料明确指出柴荣撤军返京途中,在澶州停留了一段时间。这期间,只有他的妹夫、殿前都点检张永德获得召见,得以亲近柴荣,群臣便想通过张永德劝说柴荣尽快返京。他们告诉张永德说:“如今天下未定,京城空虚,四方诸侯无不希望京城有变。澶州和汴京相距甚远,如果不迅速返京稳定人心,却在澶州逗留,万一出现意外事件,可怎么办呀?”张永德觐见柴荣时,将这番话复述了出来。柴荣知道张永德一介武人,说不出这些话,便追问道:“谁教你说这些话的?”张永德回答:“这是群臣共同的愿望。”柴荣听完,也不再追问,只是自己喟叹道:“我知道你是受人指使啊,但你居然不清楚朕的意图!”

柴荣在澶州逗留的意图究竟是啥?史无记载,我们只能略加猜测。考虑到柴荣撤军之时,他还命侍卫都指挥使李重进继续出兵北汉,并未召还,可见即便在病中,他仍未完全放弃继续北征的想法。他不愿尽快返京,或许是希望在澶州待病情好转之后重新出兵。所以,当张永德代表群臣催促他尽快返京时,他才说张永德“独不喻吾意哉”。如此,我们可以推测,此时柴荣虽然患病,但至少他自己认为并不致命。

在被群臣催促后,无奈之下的柴荣终于在当年五月三十日回到开封。

随后,柴荣收回了张永德的兵权,升任赵匡胤为殿前都点检。这项重大人事变动的原因,是柴荣听到了一则传言——“点检做天子”,作为禁军大将的张永德首先遭到怀疑,因而被解除兵权。于是,在一个来路不明的传言的助攻下,赵匡胤作为最大的受益者成为了禁军的一把手,为其后来的黄袍加身埋下了伏笔。

宋太祖赵匡胤画像。图源:网络

与此同时,六月九日,柴荣封7岁的长子柴宗训为梁王;六月十五日,任范质、王溥参枢密院事,魏仁浦同中书门下平章事。这相当于是把继承人和顾命大臣都定下来了。可见回京大约十天左右,柴荣的病情进一步恶化,他自己已做好了最坏的打算。到六月十九日,也就是返京的第二十天,39岁的柴荣病逝。

从上面的叙述可以看出,柴荣之死跟王朴之死的性质完全不一样。王朴是猝死,当天发病当天去世;柴荣的病则经历了发展、加重、恶化、夺命的过程,历时长达四五十天。

由于后周的历史书写全赖继起的宋朝来完成,因此,宋朝的史官首要目的是将柴荣之死与天意挂钩,以此证明大宋开国是上天属意。其中,宋初官修的《旧五代史》记载了最多此类“天意”:

世宗志在四方,常恐运祚速而功业不就,以王朴精究术数,一旦从容问之曰:“朕当得几年?”对曰:“陛下用心,以苍生为念,天高听卑,自当蒙福。臣固陋, 辄以所学推之,三十年后非所知也。”世宗喜曰:“若如卿言,寡人当以十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平,足矣。”其后自瓦桥关回戈,未到关而晏驾,计在位止及五年余六个月。五六乃三十之成数也,盖(王)朴婉而言之。

就是说,王朴早就算出柴荣仅有五年六个月的寿命,但不忍道出真相,所以用五六相乘之数,谎称还有三十年寿命。这种说法神化了王朴的同时,也确立了天意不可违的神圣性,不管是柴荣之死还是宋周嬗变,都是天意运转的结果,人间无法干预,更无法更易。

世宗末年,大举以取幽州,契丹闻其亲征,君臣恐惧,沿边城垒皆望风而下,凡蕃部之在幽州者,亦连宵遁去。车驾至瓦桥关,探逻是实,甚喜,以为大勋必集,登高阜,因以观六师。顷之,有父老百余辈持牛酒以献,世宗问曰:“此地何名?”对曰:“历世相传, 谓之病龙台。”默然,遽上马驰去。是夜,圣体不豫,翌日病亟,有诏回戈,未到关而晏驾。

这意思更明显了,以“病龙台”的地名昭示真龙天子柴荣的病乃是天数。

先是,世宗之在民间也,常梦神人以大伞见遗,色如郁金,加道经一卷,其后遂有天下。及瓦桥不豫之际,复梦向之神人来索伞与经,梦中还之而惊起,谓近侍曰:“吾梦不祥,岂非天命将去耶!”遂召大臣,戒以后事。

用一个非常具象化的梦境来说明柴荣得天下与失天下的天命因素,老百姓最相信这种说辞了。

初,幽州闻车驾将至,父老或有窃议曰:“此不足忧。且天子姓柴,幽州为燕,燕者亦烟火之谓也,此柴入火不利之兆,安得成功?”卒如其言。

到这里,图穷匕首见,官方修史者的意图昭然若揭,连谐音梗都整出来了。“柴入火不利之兆”,何止是为了证明柴荣无法收复幽燕,更是为了论证“火德”的宋朝取代“木德”的后周实属天命使然。

《旧五代史》是薛居正于北宋初年奉旨监修的前代史书,编修成员包括卢多逊、扈蒙、张澹、李穆、李昉等人。其主导思想是强调天命与人谋共同决定政权的兴亡,并通过修史鼓吹北宋皇权源于神授,宣扬宋、周政权嬗变的合理性。

柴荣乃一代明君,人品与能力几乎无可指摘,但在其死后次年便发生了宋、周政权嬗代,这如何解释得通?史官们的做法是诉诸天命。在史书中宣扬君权神授思想,强调“大宝之位,必有冥数”,意即皇位冥冥之中自有定数,非常人所可及,以此一方面突出柴荣之死象征后周的衰亡,另一方面则用以粉饰“被天命选中”的赵匡胤代周立宋的神圣性。

薛居正画像。图源:网络

回头再看赵匡胤对着王朴画像行礼,然后说出“此人若在,朕不得此袍着”的情节,你还以为他只是在对王朴的才能表示敬重吗?显然不是,他更多的是在表达王朴的死跟他本人的开国一样,都是老天安排好的——天意注定如此,而非我使用了什么权谋,更不是我欺负什么孤儿寡母。

在这个意义上,无论是对柴荣之死的解释,还是对王朴之死的解释,都只是朝代政治的需要而已。至于他们死亡的真相是什么?不重要。

03

关于柴荣之死,宋代人讲天命,讲政治,就是不讲真相,因而在历史上留下一个巨大的疑案。现在,我们需要解决的最后一个问题便是:柴荣到底死于何种疾病?

前面我们已经根据王朴的猝死情形,推测其可能死于突发心脏病或脑溢血。同样的,我们也可以从史料记载的蛛丝马迹来寻找柴荣的死因。

先说结论:柴荣真正的死因,可能是缘于一种怪病——痈疽。

痈疽是中医学病名,也称疽疮,属于急性脓疡,皮肤组织化脓性感染。痈疽发于皮肉之间,红肿热痛,会引起畏寒、发热、食欲减退等症状。随着病变部位脓点变大、增多,还可能破溃出脓,使疮口呈蜂窝状,其内的皮肤组织坏死,呈紫褐色,很难自愈。延误治疗或治疗不当会导致病变加剧,乃至出现严重的全身反应。

稍微懂点历史的人应该对这种病不会太陌生,因为古代有好几个皇帝感染过这种病,有些还因此毙命。汉文帝刘恒“尝病痈”,宠臣邓通经常为其吸出疮上的脓血,这都下得去嘴,说明对皇帝是真爱呀。于是,汉文帝就问邓通:“这天底下谁最爱我呢?”邓通当然不会说是自己,便故作精明地回答:“没人比太子更爱您了。”到太子来探望汉文帝的病情时,汉文帝要太子为他吮吸疮上的脓血——比邓通还爱我的人,肯定吸得比邓通好。太子虽然强忍着吸了脓血,但面露难色,被汉文帝看到了,人家邓通吸得那么陶醉幸福,你咋这么不情不愿呢?此事让太子十分怨恨邓通。等汉文帝驾崩、太子继位后,邓通的下场就十分凄凉了。

这件事在历史上影响很大,以至于后来的皇帝只要生了痈疽,太子为了表示孝顺,基本都会“亲自吮脓”。比如北魏献文帝拓跋弘“患痈”,皇子拓跋宏就“亲自吮脓”;唐太宗李世民“患痈”,太子李治“亲吮之”。

唐太宗李世民画像。图源:网络

关键是,痈疽是可以致命的。汉文帝终年47岁,史书虽未记载其死因,但一些史学家推测跟其所患的痈疽恶化有关。十六国时期的蜀主李雄,史载其“生疡于头,身素多金疮,及病,旧痕皆脓溃”,他的儿子们都很嫌弃,“恶而远之”,只有被立为太子的侄子李班“昼夜侍侧,不脱衣冠,亲为吮脓”。但六天后,李雄病死。

离柴荣最近的一个因生痈疽而死的帝王,是南唐开国皇帝李昪。李昪晚年崇尚道术,服用丹药,追求长生,个性变得暴躁易怒。南唐升元七年(943)二月,李昪背上生疽疮,色红灼热,发痒作痛。李昪讳疾忌医,等到脓头溃破太医才介入用药。谁知道用药后反而加重病情,李昪不时陷入神志昏迷状态,当月就病逝,终年56岁。

可以看出,患痈疽的帝王,从得病到死亡,短则数日、一月,长则数年,都有可能,视病情的发展与治疗效果而定。柴荣从发病到病逝历经四五十天,显然在此时间范围内,那么,他有没有可能也死于这种貌似不起眼的“夺命怪病”呢?

查阅史籍发现,北宋杨亿《杨文公谈苑》、王巩《随手杂录》、慧洪《林间录》以及南宋李焘《续资治通鉴长编》等书记载柴荣死因时,用了“痈发乳间”“疽发脑间”“疽发胸间”等表述,均指向柴荣乃死于痈疽发作。这本来是很明确的证据,不过有个疑点,杨亿、王巩、慧洪等人要么是信佛士大夫,要么是僧人,他们称柴荣死于乳间/胸间痈疽发作,目的并不纯粹——跟官修史书别有用心地以柴荣之死来宣扬“五德终始说”“天命转移说”一样,这些人的记载,首先是为了证明“因果报应说”。

先看《杨文公谈苑》的相关记载:

周世宗悉毁铜佛像铸钱,曰:“佛教以为头目髓脑有利于众生,尚无所惜,宁复以铜像为爱乎?”镇州大悲铜像甚有灵应,击毁之际,以斧钁自胸镵破之……后世宗北征,病疽发胸间,咸谓其报应。

再看《随手杂录》的记载,情节大同小异:

柴世宗销天下铜像以为钱,真定像高大,不可施工,有司请免。既而北伐,命以砲击之,中佛乳,竟不能毁。未几,世宗痈发乳间而殂。

中国历史上出了几个以“毁佛”闻名的皇帝,柴荣便是其中一个。清代摊丁入亩以前,很长的历史时段内,政府都按人头征税,这导致很多人以遁入空门的方式,不事生产,躲避赋税。当僧尼的人数超过正常的比例时,一个国家(尤其是非大一统的朝代,比如南朝、五代)的正常运转就会因劳动力严重不足而被拖垮。柴荣在位时期,佛教过度兴盛,后周境内平均每个县有20多家寺院,寺院销铜钱造佛像,造成了流通钱币严重短缺。

于是,柴荣继位第二年(955),下令大废国中佛寺,规定有国家许可的寺院才能保留,其他一律废除。因为佛教信仰关乎因果报应,很多官员对毁佛心有忌惮,柴荣亲自带头,砸毁了一尊别人不敢冒犯的观音铜像。他说:

“吾闻佛说以身世为妄,而以利人为急,使其真身尚在,苟利于世,犹欲割截,况此铜像,岂有所惜哉?”

佛祖愿以真身救世人,如今牺牲铜像,造福天下,肯定更加在所不惜。柴荣的说辞确实很有论辩色彩,也很有说服力。在他的推动下,最终废除寺院3万余所,6万多名僧尼还籍。佛像被销毁后,重新用于铸造钱币,恢复经济。可见,“毁佛”是柴荣改革的重要内容,也是后周走向强盛的必经之路。

然而,正如历史上“毁佛”的帝王一样,柴荣也引起了僧人与信佛人士的不满和攻击。在他死后,宣扬因果报应无疑是最好的教育世人敬佛的素材。所以,才会出现这么多强调柴荣死于痈疽发作乃是遭受毁佛报应的史料记载。而且,柴荣痈疽发作的部位,跟他毁佛时砸中佛像的部位是一致的,从而更加说明了报应不爽。但抛开佛教的“因果报应说”,或许我们可以明确的是,先有柴荣死于痈疽发作的事实,再有士人借题发挥,将其死因与生前毁佛进行勾连的故事编排。

从探究柴荣真实死因的角度而言,这些充斥着“因果报应说”的记载无疑比官修史书中玄之又玄的“天命转移说”“五德终始说”更有价值。至少,它们保留了柴荣的病因。

到此为止,我们总算对柴荣之死有了一个相对确定的答案。可是,想起这一路爬梳史籍探求真相的过程,却也不得不感慨一声:历史上,一个人是怎么死的并不重要,重要的是怎么去解释他的死。

参考文献:

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局,1976年

[宋]欧阳修:《新五代史》,中华书局,1974年

[宋]司马光:《资治通鉴》,中华书局,2009年

[宋]李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年

[宋]杨亿、陈师道:《杨文公谈苑·后山谈丛》,上海古籍出版社,2012年

[宋]赵与时、徐度:《宾退录·却扫编》,上海古籍出版社,2012年

[宋]岳珂、王铚:《桯史·默记》,上海古籍出版社,2012年

史泠歌:《宋代皇帝的疾病、医疗与政治》,河北大学出版社,2013年

发表评论