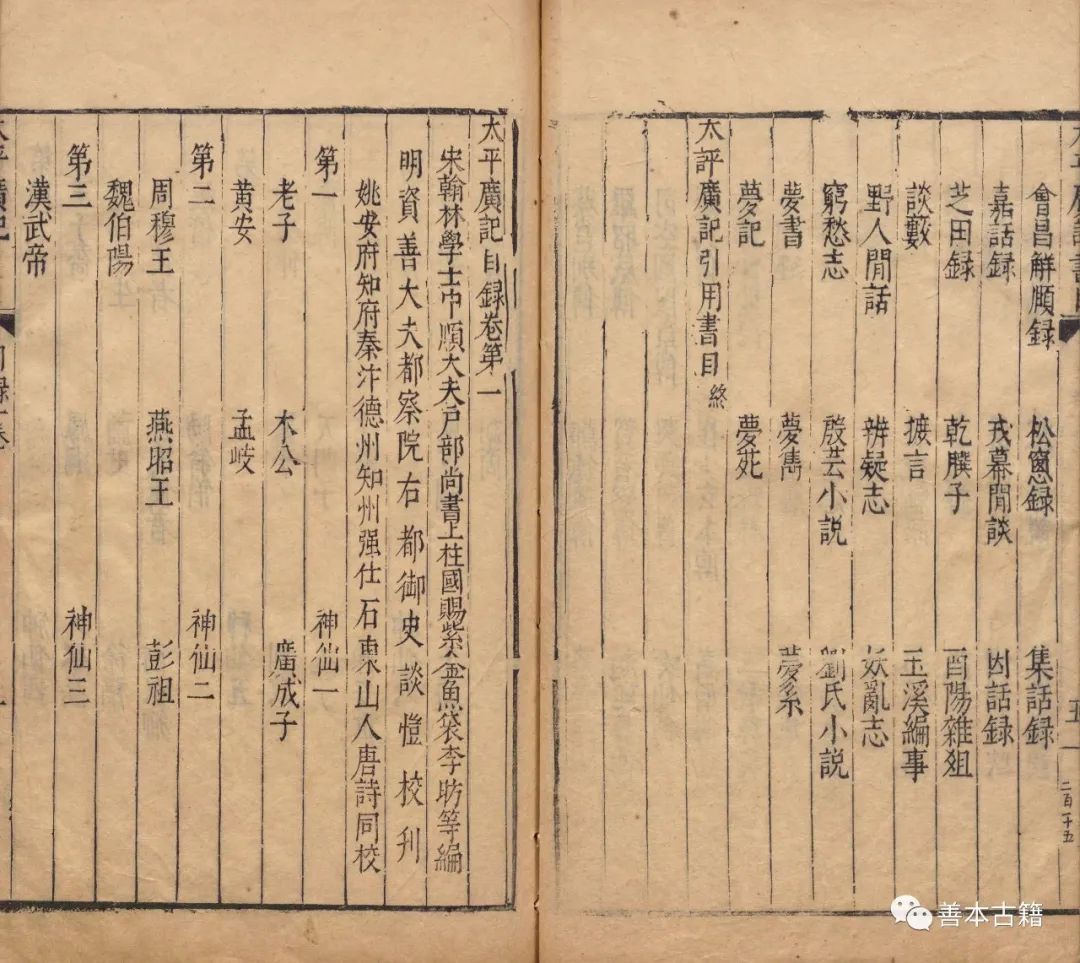

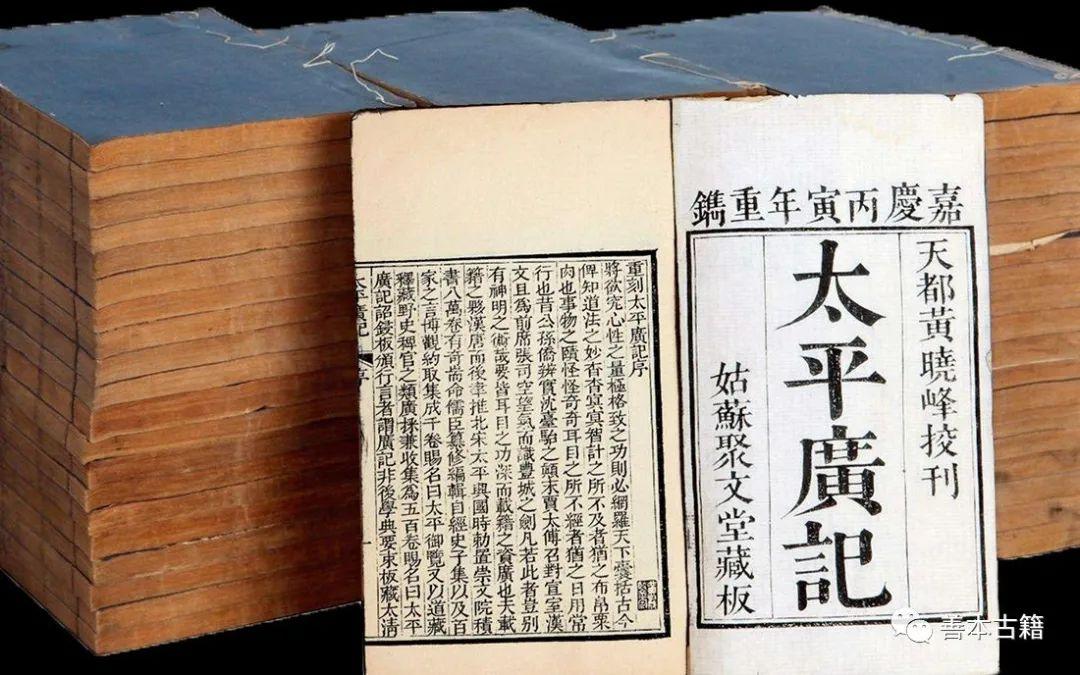

中国古代文言小说的分类自南朝宋刘义庆的《世说新语》开其端,后仿效者甚众,自唐至清的分类体小说(包括小说总集)有百余种之多,但首先扩大《世说新语》分类的范围,发展《世说新语》分类的小说观念,对后世文言小说总集的分类产生较大影响的要算宋代官修的中国第一部大型古代文言小说总集《太平广记》。《太平广记》作为文言小说总集,其小说的概念和特点基本上反映在其类别的划分上。《太平广记》将自汉至宋的各类小说分为九十二大类,一百五十余小类,从分类的层次上来看,已将《世说新语》的单层分类扩展为双层分类,这在小说分类体的历史上,《太平广记》是首次采用双层分类法,发展了《世说新语》分类的体格和构架,因此《太平广记》又是一部文言小说类书。它的分类充分体现出《太平广记》的编选者及其时代的小说观。且蕴涵着深厚的文化意义。

《太平广记》的分类是多层面的。按不同的标准来划分,则有不同的类型。如果按文化形态来划分,可分为官方宗教文化层和原始宗教文化层。官方宗教又可细分为道教、佛教、儒教三种。原始宗教亦可细分为天相、物相和鬼怪精魂三类。如果按小说的内容题材来分,可分为志怪和志人。志怪如果再细分,亦可分为道教的神仙类,佛教的因果报应类以及原始宗教的鬼神怪异类三种。志人也可分为奇异之人(如方士、异人、异僧)、贤豪之人(如名贤、将帅、骁勇、豪侠等等)和狂放之人(如嗜酒、奢侈、无赖、轻薄、酷暴等等)。总之,《太平广记》分类的涵盖面是极为宽泛的。为了更清晰地了解《太平广记》分类所体现的宋人的小说观念以及分类所蕴涵的文化的意义,下面从不同角度来阐释它。

一、《太平广记》的分类与宋人的小说观念

首先从《太平广记》九十二大类的类目名称、顺序来看,基本上是按官方宗教、魏晋玄学以及原始宗教这样三个层面的文化形态来排的。如官方宗教的类目有:神仙、女仙、道术、方士、异人,属道教文化类的故事;异僧、释证(金刚经、法华经、观音经、崇经像、阴德、异类)、报应(冤报、婢妾、杀生、宿业、畜生)、征应(帝王休征、人臣休征、邦国咎征、人臣咎征)、定数(婚姻)、感应、谶应、再生、悟前生,此属佛教文化类的故事;名贤、廉俭(吝啬)、气义、知人、精察、俊辩、(幼敏)幼敏、器量、贡举(氏族)、铨选、职官、权倖、将帅(杂谲智)、骁勇、豪侠、博物、文章、才名(好尚)、儒行(怜才、高逸)、乐(琴、瑟、歌、笛、觱篥、羯鼓、铜鼓、琵琶、五弦、箜篌)、书、画,此属儒家文化类的故事。

在魏晋玄学清谈风气影响下的类目如:算术、卜筮、医(异疾)相、伎巧(绝艺)、博戏(弹棋、藏钩、杂戏)器玩、酒(酒量、嗜酒)、食(能食、菲食)交友、奢侈、诡诈、谄佞、谬误(遗忘)、治生(贪)褊急、诙谐、嘲诮、嗤鄙、无赖、轻薄、酷暴;妇人(贤妇、才妇、美妇人、妒妇、妓女)、情感、童仆(奴婢),此为道教的变格,属魏晋清谈的产物。

属原始宗教的类目如:梦(梦休征上、梦休征下、梦咎征、鬼神上、鬼神下、梦游上、梦游下)、巫厭(厭呪)、幻术、妖妄、神、鬼、夜叉、神魂、妖怪(人妖)、精怪、灵异、冢墓、铭记、雷、雨(风、虹)、山(溪)、石(坡沙)水(井)、宝(金上、金下、水银、玉、杂宝上、杂宝下、钱、奇物)、草木(文理木、异木、藟蔓、草花、木花、菓上、菓下、菜、五谷、茶荈、芝[菌]、苔、香药、服饵、木怪、木怪下、花卉怪、花卉怪下、药怪、菌怪)龙(蛟)虎、畜兽(牛、牛拜、牛偿债、牛伤人、牛异)、马、骆驼、骡、驴、犬上、犬下、羊、豕、猫、鼠、鼠狼、狮子、犀、象、杂兽、狼、熊、狸、猬、麈、獐、鹿、兔、猿[上中下]、猕猴、猩猩、猓、狨)狐、蛇、禽鸟、(孔雀、燕、鹧鸪、鹊[鸽]、鸡、鹅[鸭]、鹭、雁、鸜鹆、雀、乌、枭[鸱])、水族(水怪、水族为人、人化水族、龟)、昆虫、蛮夷等等。还有杂传、杂录等文言小说无可归属,它们实则是后代意义上的小说概念。

从上列类目、顺序可以清楚地看出:文学是通过文化形态体现出来,而文化是按三个层次承递而来。在官方宗教中,打破了向以儒道佛(或儒释道)的传统顺序,而首列道教故事五类;次列佛教故事七类,而作为正统地位的儒学类目排在末位。尽管儒家的类目多,列了十八类,是道佛总和的两倍半,但《太平广记》的编者将它从正统的支配地位降至末位,这倒是一种非寻常且值得深思的现象。在魏晋玄学清谈风气影响下的类目,可以明显地看出《世说新语》分类的影响,透露出《太平广记》的编选者对魏晋名士的放诞风流有着浓厚的兴趣。第三层是原始宗教影响下的类目,即把自然、社会的一切人和事物正常或非正常的现象做客观的记录,并赋予它们某些原始宗教性的神秘色彩。由此可见,李昉等人把《太平广记》不是作为文化典籍来编选的,而是作为小说文献来收辑的。从其小说的体裁类型来看,不外乎志人志怪的笔记体和已基本具备现代小说意义的传奇体,且以志怪志人为主。从类目排列的先后顺序,可知宋人重笔记而轻传奇,他们竟把“一代之奇”的唐传奇排在最后。宋人为何如此重视小说,且特别重视志怪小说呢?既然小说受到重视,那么像文学性较强的人物杂传和具有现代意义的“小说” 概念的唐传奇,为何又被排在最后呢?这是与时代和小说观念有着极为密切的关系。

首先宋代是经济、科技、文化诸方面都非常发达的时代,特别是经济的繁荣,国家的安定,给君王提供了享乐的条件。君王的享乐也反促了文学艺术的发展。如清代梁章钜在谈到宋代小说兴盛的原因时说:“宋仁宗朝,太平甚久,国家闲暇,日欲进一奇怪之事以娱之,故小说兴。”①正是由于这种太平景象与君王的嗜好,所以徐铉及其女婿吴淑都创作志怪小说。宋代的小说创作是如此,其编选《太平广记》的标准就可想而知了。徐铉是《太平广记》的参编者,他还借机将自己的《稽神录》收录在内②。他那样做一来可以讨好皇帝,二来也可使自己的作品得以保存和流传。可见,小说的兴盛也是社会安定、国家太平的产物。

其次,皇帝御览,不宜长篇铺叙,大多是偏重事状,以便博览。故尊笔记而屈传奇,这种现象几乎是中国古代文言小说的主流,而在清代更甚,这说明中国的文言小说至少是在宋代还未把它作为“小说”体裁来加以重视。作为观念上的“小说”,在中国古代向来没有地位,即使是像称之为“一代之奇”的唐传奇也未能改变它的地位。

此外这里还似乎存在着一个非常矛盾的现象,即宋代是崇尚儒学,而《太平广记》却是屈儒的,竟然将儒、道倒置。为什么会出现这样儒道倒挂的现象呢?鲁迅先生对此曾作过较详细的解释。他说:“宋代虽云崇儒,并容释道,而信仰本根,夙在巫鬼,故徐铉吴淑而后,仍多变怪谶应之谈,张君房之《乘异记》(咸平元年序),张师正之《括异志》,聂田之《祖异志》(康定元年序),秦再思之《洛中记异》,毕仲询之《幕府燕闲录》(原丰初作),皆其类也。迨徽宗惑于道士林灵素,笃信神仙,自号“道君”,而天下大奉道法。至于南迁,此风未改,高宗退居南内,亦爱神仙幻诞之书,时则有知兴国军历阳郭彖字次像作《睽车志》五卷,翰林学士鄱阳洪迈字景卢作《夷坚志》四百二十卷,似皆尝呈进以供上览。诸书大都偏重事状,少所铺叙,与《稽神录》略同,故以《夷坚志》独以著者之名与卷帙之多称于世。”③《太平广记》是李昉等人奉敕编修的大型类书,他不得不顺从皇帝的意愿,因而把道教神仙、佛教鬼怪排在儒学类目之前,可见这与君王的个人嗜好有着很大关系。

从小说的观念来看。《太平广记》作为小说文献,其小说的观念还是以“探赜幽隐,可资谈暇”④为目的,小说的作用首先是作为消遣物得以重视的。以消遣而论,儒学人物故事正板正趟,古朴简明,不及道教神仙故事及佛教鬼怪故事那样新人耳目,摄人魂魄,如神仙的飘然不定、随心所欲;方士、异人、异僧的法力无边、应有尽有;女仙、女鬼的美丽动人、妩媚多情等等,无不引起人们的兴致。在小说作为“助谈资”、“以娱情”的目的之外,就是小说的社会功能,即小说对社会能产生什么样的作用。小说在中国古代一向没有地位,被视为“小道”。除了娱情来吸引读者外,更重要的是要发挥小说的社会功能,即讲究小说的“教化”作用,这可能是小说生命的根基。从教化的手段来看,有正面的,亦有侧面的。正面刻板的说教,其效果是不及将修身、齐家、治国、平天下的大道理寓诸于轻松活泼的小说故事中更易打动人心,并起着潜移默化的教育作用。儒学人物事迹的简单介绍亦不及神仙鬼怪故事以飞升成仙,逆或是天堂地狱更能激人遐想或惩创人心。从人的天性来看,人都有喜生恶死、贪生怕死、好逸恶劳、追求欲望的满足以及好报复的特点,而道教故事的长生不死、羽化登仙,方士、异人的呼风唤雨、点铁成金,仙女狐妖的乐为人间妻妾以及佛教故事中的因果报应、三世轮回都顺应了人的天性,故尔道佛故事列在儒学之前是可以理解的。

在儒学范围内的类目和魏晋清谈风气影响下的类目均属志人小说范围的类目,编选者把它们紧挨着排列在一起,形成鲜明的对照,显示出绝然不同的类别特征。如儒学范围内的类目偏重人物的品行——名贤、廉俭、贡举、铨选、器量、儒行(怜才、高逸)、禀赋——幼敏、俊辩、才干——知人、精察、博物、文章、才名、乐、书、画等,而仅仅只有“骁勇”、“豪侠”两类属人物性格方面的类目。即使是属性格方面的“骁勇”、“豪侠”也还在儒行的范围之中。魏晋名士风度则不同。他们则偏重人物的个性,其类目着重表现人物的内在性格和外在表现。其内在性格主要侧重于人物的恶行恶德,如奢侈、诡诈、谗佞、贪、褊急、诙谐、无赖、轻薄、酷暴、妒妇等等;外在表现是与内在心性一致的,即无所顾忌、放诞不羁的行为特征,如酒量、嗜酒、能食、菲食、嘲诮、嗤鄙、伎巧、博戏、器玩等等,是人物心性的自然显露。《太平广记》的编者分别出这两类绝然不同的人物类型辑录书中,这说明宋人既崇尚儒家的能臣贤相,道德文章;同时也欣赏魏晋名士的超然自得,无为而无不为的魏晋风度。《太平广记》对各种不同的文化形态,不同类型的人物形象进行兼收博采,远远超过了《世说新语》的范围,体现了《太平广记》的内容宏博,体大思精。

这和宋代经济的发达,社会的开放,思想的活跃,学术的自由的时代是一致的。但宋代作为崇儒之代,在儒学范围内的类目中,始终表现出儒学对女性排斥的封建意识,如道教的神仙故事中,在“神仙”一类后,又列“女仙”一类,突出女仙的地位;在佛教因果报应的故事中亦附列“婢妾”一类;而在魏晋玄学清谈风气下的类目里,不仅列有妇人一类,而且还在“童仆”类中附上“奴婢”;在原始宗教的类目中,女鬼、女妖、女怪更是俯拾即是,独儒学范围的类目中虽也列了“妇人”但其“妇人”下却要分别出许多等级,体现出极强的封建意识。后世论及古代小说、戏曲中的女性形象,常常以批判的锋芒指向宋明理学,这说明束缚女性,甚至窒息女性生命的理学是宋代肇始,到明清更变本加厉。宋理学首倡“饿死事小,失节事大”的灭绝人性的主张,到明清便发挥到了极至,这是无可辩驳的事实。但必须指出,尽管宋代崇儒,但它学术自由,哲学兴旺,人的思维活跃,是魏晋之后又一个思想活跃的时代,道佛与儒并行,甚至连儒学的代表人物朱熹,其思想中有许多佛老的东西。因此宋代对女性的禁锢没有明清那样严酷。像上举儒学以外的小说类目不仅单立了女性的类目,而且还是以肯定热情的笔调去写她们的。这在明清是不多见的。

二、《太平广记》的分类与中国传统文化

(一)官方宗教文化形态

从官方宗教来看,《太平广记》首列道教五类,道教以神仙为最高贵,神仙境界是道徒们终生追求的理想境界。道教的神仙境界又以“不死”“享乐”为目的,他们要长生,目的是为了最大限度的享乐。如果像佛教那样禁戒人的一切生存欲望,为修得来生的幸福,而让此生受尽艰苦,道徒们还有哪一个愿意长生成仙呢?与其说道教修炼以期飞升是一种浪漫的幻想,还不如说道徒们千方百计炼丹服药以长生是一种脚踏实地的对现实人生的关怀。南北两宋君主之所以崇奉迷恋道教,是因为道教能使他们无限的享受他们所能享受的一切。《太平广记》是李昉等奉敕编纂的,首列“神仙”不仅迎合了封建帝王,同时揭示出普通人的生存的实质。

道教像儒学一样讲究上下尊卑,但不分别男女,也不象佛教提倡禁欲,所以在道教神仙世界里,男女基本上是平等的。女仙常常以她们的美丽动人,温柔多情而引起人间男子的向慕。《太平广记》在“神仙”类里抽出“女仙”,表现了宋人对道教神仙世界男女平等、自得自乐的憧憬和向往,也从侧面表现了编选者对宋代理学歧视女性,提倡禁欲的不满和反抗。尤其是道教提出“男女相通,并力同心,共生子;三人相通,并力同心,共治一家;君臣民相通,并力同心,共成一国。”⑤的思想,既能为满足统治者的私欲提供了理论依据,也为统治者的治国提供了有益的借鉴。

道教的神仙境界事实上是无人能达到的,它只不过是树立一种理想的境界,让道徒们有所寄托,有所追求,因此在“神仙”、“女仙”之后,又列有“道术”、“方士”、“异人”。

佛教所追求的境界是成佛,进入天堂,即使成不了佛,也要苦苦修炼以求来生。佛教作为官方宗教,它需要一套系统的理论,佛教的理论就是“佛经”。佛教最看重“佛经”,尤其是《金刚经》。“佛经”中的宏论巨旨需要人去宣传它,弘扬它,这主要靠僧人,故《太平广记》佛教故事的类目就是按这样的逻辑程式编排的,即首列“异僧”,再排“释证”。在“释证”下又附了五小类,在五小类中,首排《金刚经》。无论佛经将得如何有道理,但佛教毕竟是“苦行僧”的苦苦修炼,他们舍近求远,以求来世,与人的本性相距甚远,难以让人深信于是以因果报应、三世轮回等与人有切身关碍的事来震慑民心,并拿历史上的君王大臣曾应验了事例来警世人。在佛教这样的思维逻辑影响下,《太平广记》分出了“报应”、“征应”等类目,并在“征应”下特立“帝王休征”、“人臣休征”、“帝王咎征”、“人臣咎征”等小类,这叫人不得不信。民间百姓对命由前定,善有善报,恶有恶报深信不疑,故《太平广记》又立了“定数”、(“婚姻”)、“感应”、“谶应”、“再生”、“悟前生”等等类目。

儒学是入世之学,讲的大多是为君为臣的大道理,孔子非常看重人的品行学问,讲究文行出处、道德文章,出将入相要贤豪武勇。宋代崇儒,虽然社会开放,其它学术兼行于世,但儒学必为正宗。《太平广记》的编选者本为朝廷命官,业儒修史,编书立目,当注重儒学。《太平广记》的分类亦体现出李昉等人作为儒臣的职责。“名贤”、“廉俭”是以品德而论,符合儒家为官重要目标;“气义”、“幼敏”、“俊辩”、“器量”是以先天禀赋而论,亦为人臣的重要条件;“贡举”、“铨选”、“职官”、“权倖”属典章制度,“知人”、“精察”则是用人的要求,“将帅”、“骁勇”、“豪侠”是对武将提出的标准,“儒行”(“怜才”、“高逸”)则体现儒士“穷则独善”的处世态度。可见这些类目全是按儒家上层知识分子的标准来立的。魏晋是思想极为活跃的时代,佛道兴盛,玄学崛起,并成为显学。在玄学盛行的魏晋文士好饮酒,尚清谈,任放诞,率性而为。一些大名士常常聚集在一起饮酒作诗,品评人物。《太平广记》中将人物分为“酒(酒量、嗜酒)、食(能食、菲食)交友、奢侈、诡诈、谄佞、谬误(遗忘)、治生(贪)、褊急、诙谐、嘲诮、嗤鄙、无赖、轻薄、酷暴等类目,不仅真实地反映魏晋时代的人物面貌,而且也透露了宋人对此有着特殊的兴趣。

如果把儒释道的类目作一简单的比较,不难发现:官方三教对女性有着绝然不同的态度和感情。道教无性别歧视,甚至更看重女性,他们在“神仙”中抽出“女仙”来,把女仙与男仙并列表现出解放的性别观念。佛教虽也另立“婢妾”、“婚姻”等类目,但它是作为反面材料来证明诚心奉佛应禁欲戒淫,因为佛徒们认为“万恶淫为首”,不过佛教的禁欲包括男女两性。而儒家则完全不同。儒学是以男性为中心,是男权主义。儒学提倡男尊女婢,排斥女性。《太平广记》中的儒学类目充分体现了男权中心论倾向。如单列“妇女”一类,在“妇女”下又分出“贤妇”、“才妇”、“美妇人”、“妒妇”、“妓女”五类来,前三类是以男性喜好为标准的类型,后两类则具有严重的封建性,“妒妇”是封建社会休妻的“七出”之一,“妓女”则身为下贱,供人玩乐,故附末端。

(二)原始宗教文化形态

从原始宗教来看,从“梦”以下直至“蛮夷”的三十一类,除了“再生”、“悟前生”属佛教的生死轮回观念外,其余均属原始宗教文化形态下的小说类目。原始初民认为“人死成鬼”,而使他们产生人死有鬼观念的直接因素是“梦”,他们对梦中活动的情境不可能像今人一样做出科学的解释,而是认为人睡着了,灵魂离体而去进行着各种活动,由此推导出人死之后,灵魂也就离开尸体在继续活动,于是“有鬼论”就产生了。《太平广记》的编选者首标“梦”,并在“梦”下又附上“鬼神”、“梦游”,这是沿用原始宗教“人死成鬼”的传统观念。这样以来,“梦”便成了勾通人和鬼神的“中介”。作为人和鬼神的“中介”,除了“梦”之外,还有“巫”, “巫”通过作法与鬼神相通,所以《太平广记》的编选者在“梦”之后又列有“巫厭”。有了“梦”和“巫厭”的勾通,于是“幻术”、“妖妄”、“神”、“鬼”、“神魂”、“妖怪”、“精怪”、“灵异”等等也就应运而生了。既然他们相信“人死成鬼”,于是“祖先崇拜”的观念,“祭祀祖先”的习俗也就随之形成了,《太平广记》中的“冢墓”、“铭记”两类就是这种观念下的产物。如果细心的读者可能会发现,我们平常说“鬼神”、“妖怪”或“精怪”是单独出现的,而《太平广记》却细加区分,在“鬼神” “妖怪”的同时又列出“神”、 “鬼”、“神魂” “精怪”、“灵异”等等的类目来,这说明它们的意义不尽相同,意义各别。原始初民的“有鬼论”在魏晋人的小说中,仍然是以此来证明鬼乃实有,但宋人收集这些鬼故事,就不一定是持此观点。宋代哲学兴盛,派别众多,他们常常对人做出哲学的思考,《太平广记》产生在宋代,属官修四大文化典籍之一,它把许多类似的概念细加区分,带有学术研究的性质。梦也好,鬼神也好,都是人类的活动和延伸,对梦及鬼神的研究,其实也就是对人类的关照,所以在原始宗教文化形态下的类目中仍然把人摆在第一位。

在“人死成鬼”的观念之外,还有“自然神”的意象和“万物有灵”的观念。原始初民由于生产力的极为低下,他们对自然界一无所知,认为这世界是由神来主宰着,在对各种自然灾害无力抗拒、也无法认知的情况下,便产生了“自然神”的观念,如日、月、星、辰,风、雨、雷、电,山、石、泉、水,奇物、杂宝等等的背后都有着神在撑护着,或者是神的载体。《太平广记》中的雷、雨(风、虹)、山(溪)、石(坡沙)水(井)宝(金上、金下、水银、玉、杂宝上、杂宝下、钱、奇物)等类目,就体现了原始初民的这种古老观念。“万物有灵”的观念主要反映在对动植物的分类上。如“草木”却要分辨出“异木”、“木怪”、“花卉怪”、“药怪”、“菌怪”;“畜兽”类中的“牛”,又要细分出“牛拜”、“牛偿债”、“牛伤人”、“牛异”;“水族”类又分出“水怪”、“水族为人”、“人化水族”等等,在动植物的故事中,作者和编选者都极力表现它们,尤其是飞禽走兽,犹如人一样,都有灵性,有感情。它们知恩报恩,有怨报怨。如《太平广记》中的《蛇三·檐生》《禽鸟一·鹦鹉救火》就属此类。

三、《太平广记》的分类所体现的人文精神

《太平广记》的分类如果从题材内容上来看,不外乎志人、志怪两大类。无论是志人也好,还是志怪也好,都是以“人”为核心。从《太平广记》类目的排列上,完全可以看出“人”的中心地位,如“名贤”之前是佛道故事,基本上属志怪类,自“名贤”至“童仆”全属志人,而“童仆”之后是原始宗教的“鬼神怪异”故事,亦属志怪范围。用图表表示则为:

从类别的数量上也可看出“人”的中心位置,如佛、道共14类,常人47类,原始宗教的29类,常人类目数量占绝对优势。即使是异类,同样可以看出“人”的中心地位,如道教神仙故事却分出“方士”、“异人”两类,佛教故事首列“异僧”, “异人” “异僧”都是人,方士就更不用说了。在原始宗教的类目中,梦、神鬼、妖怪都是由人产生的,是人的幻觉和想象,《太平广记》的编者将梦和由梦产生的神妖鬼怪排在前面,而将自然动植物排在后面,也是以“人”为核心。

从大旨方面来说,宗教的根本问题是对人类的终极关怀。道、佛作为正宗的宗教,毫无疑问是关心人类的彼岸世界,而作为官方正统学说的儒学,亦具有对人类终极关怀的思想。所谓终极关怀,是为人类设计一个彼岸世界,让信奉它的人终身为之奋斗。儒学要达到的彼岸世界是“大同理想”;道教的彼岸世界是“神仙世界”;而佛教的彼岸世界则是“天堂”。他们共同的特点是都要经过现世的努力。佛、道叫“修炼”或“修行”,而儒家则称之为“修养”。从儒、道所追求的彼岸世界以及要达到彼岸的过程中,他们有着许多相似之处。首先从步骤上来说,儒、道都分两步走,即儒家要在天下实现“大同理想”,首先要完成“小康之治”,即 由“小康”进入“大同”。而道教要进入神仙世界,成为仙人,首先要修炼以长寿,亦即由长寿进而成仙。其次,从达到彼岸的难度上来看,儒家的“大同理想”是要在天下实现“绝对平等”的社会,那种“绝对平等”“不是由单个人的自由协调,而只有通过存在于世界主义的类的系统之中,并走向这个系统的地球公民的进步组织,才能够有希望。”⑥正因为“大同理想”实现起来如此之难,故而儒学又提出现实的社会理想,即“小康之治”。“小康之治”是“大同理想”的初级阶段,是以“家天下”为标准的,故讲“礼”治,亦即强调孝悌和君臣父子的伦理道德。道教也是如此。他们要进入神仙世界,成为仙人,在有的道教徒看来,几乎是不可能的,只不过是树立一个理想的境界让人们(特别是道教的信徒们)有一种精神的寄托,如被道教神化了的人物“老子”,在道教人物如晋葛洪的《神仙传》中就有异议:“老子盖神灵耳,浅见道士欲以老子为神异,使后代学者从之,而不知此更使不信长生之可学也。何者?若谓老子是得道者,则人必勉力竞慕;若谓是神灵异类,则非可学也。”⑦这是说神仙有先天之神仙和后天之神仙。先天之“神仙”是可望不可即,如彭祖云:

仙人者,或竦身入云,无翅而飞;或驾龙乘云,上造天阶;或隐其身而莫之见。面生异骨,体有其毛,率好深僻,不交流俗。然此等虽有不死之寿,去人情,远荣乐,有若雀化为蛤,雉化为蜃,失其本真,更守异气。余之心也,未愿此已。入道当食甘旨,服轻丽 ,通阴阳,处官秩耳。音节坚强,颜色和泽,老而不衰,延年久视,长在人间。寒温风湿不能伤,鬼神众精莫敢犯,五兵百虫不可近,嗔喜毁誉不为累,乃可贵耳 。人之受气,虽不知方术,但养之得宜,常至百二十岁,不及此者伤也。……尽其理者,可以不死,但不成仙人耳。……(《太平广记·神仙一》引《神仙传》)

而后天之“神仙”几乎成了“长寿”的代名词。佛教则不然。佛教的彼岸世界在设计天堂的同时,又配一个与之相反的境界即“地狱”。这也是对人的关怀,但它不象儒道从物质的角度来改善人的处境,而是从心灵上醇化人的灵魂,所以有人说“儒治世,道治身,佛治心”⑧,是有道理的。

儒、道、佛虽都是对人类的终极关怀,但又各有差别。儒学是从文学主体的人来说,从起点到终点包括中间的承递过程都是人,但两端的人,包括中间承传过程的人绝对不是同一个人,因为儒学所要达到的最高境界“大同理想”,是一种没有压迫、没有剥削的绝对平等的世界。这种“大同”的理想世界是要靠世世代代的炎黄子孙不断努力才有可能实现的,所以它的人类的概念则表现为子子孙孙接替棒式的延绵不绝。而道佛则不然。道教是靠修道成仙,表现为自身的延续,不须别的什么替换物。尽管成仙后已是仙风道骨,但其躯壳没有变。佛教是靠修行来改变来生的处境,来生或为人,或为异类,虽也是对自身的延续,但已有质的变化,既不象儒学的子孙繁衍,也不象道教的自我延伸,而是一种主观意念上的轮回,是一种质变了的轮回。总之,无论是儒学的子孙繁衍,还是道教的自我延升,抑或是佛教的轮回变化,都是对人,对人类的终极关怀,尽管他们的具体步骤和方法不尽相同,但他们都为人类设计了一个美好的前景,体现出传统文化人文精神。《太平广记》的分类则充分显示出了这种精神。(秦川)

注释:

②鲁迅《中国小说史略》

③同上

④宋洪迈《夷坚志》序

⑤《太平经合校》第149页

⑥康德《实用人类学》

⑦《太平广记·神仙一》引《神仙传》

⑧刘叶秋《古典小说笔记论丛》(南开大学出版社85年版)

发表评论