今天呢,给大家说一本奇书。

说它奇,有两层含义,一是内容奇,明末著名人物兵部尚书史可法曾在明崇祯十六年(公元1643年)给这本书写过序,在序中评价书说“阐古今所必由之理,实天下所未见之书”;二是经历奇,这书的流传故事也是跌宕起伏,让人感叹。具体如何,诸君往下接着看。

背景:

温病学是中医学领域的很重要的一门学科,与伤寒相对。但与伤寒相比,同时又是一门年轻的学科,其正式形成在清代中叶,至今不过260年的时间,可以说和我一样还是个小年轻呢 。o(*≧▽≦)ツ

温病和伤寒都属于急性外感热病。但伤寒是外感寒邪所导致的外感热病,温病是外感热邪导致的外感热病。中医四大经典其中之一就是《伤寒杂病论》,可以说这是其中唯一的一本贴近临床的实用的书,《内经》《难经》更主要提供理论,《神农本草经》主要论述药物。所以,《伤寒论》在其中的地位可想而知,无可取代。张仲景也因此被后人称之为医圣。

膜拜啊 _(:3 」∠)_

可以说自汉末三国《伤寒论》的出现,几乎奠定了中医学之后一千多年的临床方向。在电影《大明劫》中也体现了这一点,由于瘟疫横行,医生们按传统的法子去治疗,结果是治一个死一个,效果非常不理想。而传统的方子和理论却还是来源于据当时已一千多年《伤寒论》。(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

可以说,到了明末,《伤寒论》已经不能满足临床出现的新的疾病了,指导中医治疗的理论也到了一个瓶颈的时刻。 (。˘•ε•˘。)

这时候,《温疫论》横空出世 ͡[๏̯͡๏] ,这可以说温病学方面的第一部专著。

相信看过电影《大明劫》的童鞋们也知道。这本书在中医学理论体系的地位比较的独特。首先,从病因上说,作者吴又可提出“温疫之为病,非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感”,在这里吴又可大胆假设,突破了传统中医认为的致病因素为外感六淫(风寒暑湿燥火),认为是“异气”致病。

异气又称“戾气”、“疠气”,这个“疠”就是形容其传染性特别强的意思。并且吴认为戾气侵犯人体的途径不是传统《伤寒论》所说的从皮毛而入,而是从口鼻进入人体。这些创新的观点都给后人以很大的启发,也给后来温病学的发展形成奠定了基础。同时,《温疫论》这本书不仅是中国的第一部温病学专著,也是世界上第一部传染病学专著。可惜,其涉及的范围较窄,也未能形成一个完整的辩证论治的体系,但它是开创性的。

————————(以下为正文滚来滚去……~(~o ̄▽ ̄)~o 。。。滚来滚去……o~(_△_o~) ~。。。)————————————————————

接下来,我们来谈另外一部书(说了这么久终于主角要出场了( ̄▽ ̄)~)

就是它 ヽ(•̀ω•́ )ゝ!!

《证治心传》(不好意思没找到图( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄皿 ̄///) )

———————————胡乱分割(~o ̄▽ ̄)~o ~。。。(~ ̄▽ ̄)~[] ——————————

这本书的作者与吴又可处于同时代,名叫袁班,字体庵。这位可算是个人物,其虽然精通医术,也给人看病,却不是职业的医生,他还是明末兵部尚书史可法的的幕宾!!

(°ο°)

本来袁班写的《证治心传》在1643年由史可法写序,应该很快就可以刻印出版了。史可法不仅给了这本书“阐古今所必由之理,实天下所未见之书”的高度评价,同时十分支持这本书的出版,还说:“俟锋焰稍息,亟付手民,以饷世之习医者”。

总之,史大人就这态度:

但是!锋焰始终不熄,这本书也就一直拖延没有出版,最终史可法在1645年镇守扬州时,扬州城破,史可法壮烈牺牲。 (´_ゝ`)

史可法殉国之后,就没有刻成出版,这本书也就慢慢变得默默无闻了。一直到公元1858年,这本书传到袁班的玄孙手里,其玄孙有一位在一起修邑志的同事,名叫赵观澜,当赵从他手里看到这本书的时候,已经是“蠹蚀过半”的残本了,赵就根据残本重新抄了一遍,留着但没出版。直到公元1924年,才由“三三医社”收入《三三医书》,这本书才得以传世,而且还不是单刻本,是收录在《三三医书-第二集-第二十五种》。

那么这本书的经历确实很奇特,内容又奇在哪里呢?

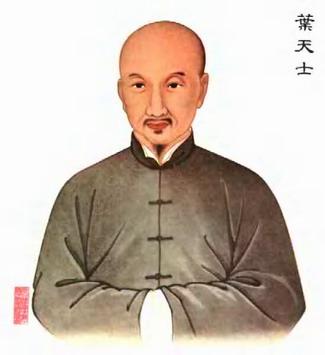

众所周知,清代中期的叶天士是温病学派的创始人。

卫气营血辩证的理论也是由叶氏首创,但在《证治心传》书中已经提出了“肺卫”、“荣分”、“逆传”、“顺传”这些名词,而且说得很明确。袁班和叶氏关于温病的论述也惊人的相似,袁班的用药思路和叶天士在《临证指南医案》的用药思路基本一致,都是用清凉的药物,叶天士的代表作《叶香岩外感温热篇》是他晚年口述给学生的,其殁于1746年,此书大概出现在1740年前后。而袁班的书却比叶氏的文章早了一百多年,这两者到底有何关系,叶天士是不是看过这本书,或者得到过袁班后人的传授,难道叶氏创立温病学派就一点传承也没有?一切都已无从考证,本身就是个不解之谜。

呜呼,假设《证治心传》能当即出版,发行于世,温病学提前一百多年形成也不是不可能,叹其命运多舛,时运艰难。

时至今日,学习温病学是绕不过作为学派创始人叶天士的,但《证治心传》却少有人知,而今学习温病学,甚至可以绕过不看,毕竟1924才出版,彼时温病学的理论体系早已有叶天士、薛雪、王孟英等人形成完善了,从1643史可法写序到1924年正式出版,中间近300年的历程可谓艰辛不易,此书至今都比较冷清,境遇不同让人深思,历史真乃不公矣。

发表评论