【文/观察者网专栏作者 潘铭基】

一、《汉书》乃难读之书

《汉书》自书成以后,诚为难读,如无专人传授,不能明白。《后汉书‧班昭传》云:“时《汉书》始出,多未能通者,同郡马融伏于阁下,从昭受读。”

班彪、班固父子共撰《汉书》,固妹班昭“博学高才”,续写未完之部。马融“博通经籍”,“才高博洽,为世通儒”,学问渊懿,著作丰硕;然其读《汉书》仍只能跟从班昭受读,则《汉书》之难读亦可见一斑。

《汉书》虽为难读,然自书成以后,甚受欢迎,《后汉书・班固传》云﹕“当世甚重其书,学者莫不讽诵焉。”时人喜读《汉书》,却不易通读,必待师传然后方明。王先谦指出《汉书》“义蕴宏深,通贯匪易”,刘知几《史通・古今正史》以其《汉书》之“专门受业”,“与《五经》相亚”。《三国志》有《汉书》师法之记载,其文如下:

权欲登读《汉书》,习知近代之事,以张昭有师法,重烦劳之,乃令休从昭受读,还以授登。

孙权为江东霸主,因欲时为太子之孙登习知近代治乱兴衰之事,乃使其学习《汉书》。在东吴大臣之中,张昭好学而博览群书,孙权遂欲使太子孙登随张昭习读《汉书》。张昭少子休为孙登僚友,便将《汉书》教授孙登。据裴松之注引《吴书》,谓张休“进授,指摘文义,分别事物,并有章条”,大抵即为张休授予孙登之读《汉书》法。

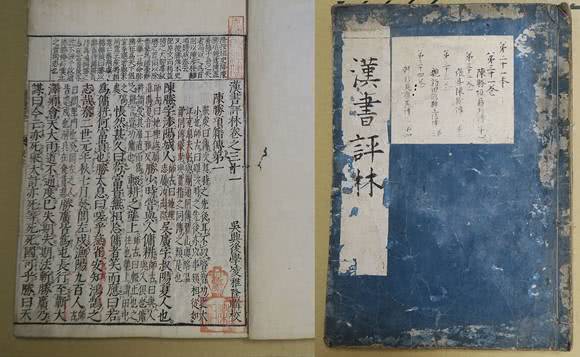

明代代表的《汉书》刊本之一,凌稚隆《汉书评林》

《汉书》之难读,并非文字释义上之困难。唐人颜师古注释《汉书》,每多指出《汉书》某字即为古字,明代凌稚隆《汉书评林》卷首有“《汉书评林》字例”,其中载有若干古字。

此外,相较《史记》而言,《汉书》时代虽后,却用上更多古字,刘知几《史通》以为史书每多“勇效昔言”之作,班固撰史自不例外,书中多用古字,文风渊懿。但是,文字之难,绝非《汉书》难读之因由。《汉书》难读之处,自当超出文字以外,乃涉乎全书撰史之精神。

二、《汉书》在六朝之传授

《汉书》无人教授,不可通读,义蕴宏深,难以明白。《汉书》注释者众,自汉代起已经出现专门传授的情况。如上文所引,马融已从班昭受读;延笃为后汉桓帝时人,本传言其“从马融受业,博通经传及百家之言”,陈直据今《汉书・天文志》昭帝部分颜注所引延笃注解,以为“延笃所注,别有《汉书音义》”。实为最早注释《汉书》之人。

本传又谓“笃论解经传,多所驳正,后儒服虔等以为折中”,可见服虔尝参考延笃著述。准此,《汉书》在汉代之师承可得一脉落:“班昭马融延笃服虔”。这是有师传授的明证。

及至两晋,左思亦《汉书》名家,据本传所载,“秘书监贾谧请讲《汉书》,谧诛,退居宜春里,专意典籍”。

意谓当时贾谧尝请左思讲授《汉书》,惜因贾谧被诛,事遂不成。又,石勒乃后赵之开国君主,其人“雅好文学”,亦使人专门讲授《汉书》,及至读郦食其、留侯张良事而有所感,事见《晋书・石勒载记》。又刘宣乃十六国时前赵之开国功臣,其人好学深思,师事孙炎,读《两汉书》,虽未言其《汉书》师承,亦必所学有自,事见《晋书.刘宣载记》。

又,《晋书‧刘殷传》谓刘殷“有七子,五子各授一经,一子授《太史公》,一子授《汉书》”,据此可见刘殷以《史》《汉》与五经并论,地位与经书相同,必待传授然后方明。

在南北朝时期,南北两地皆有传授《汉书》。《南史・臧严传》谓臧严能讽诵《汉书》,则必学有所承。又〈陆云公传〉言其“九岁读《汉书》,略能记忆”,亦必师承有自。《北史・崔宏传》云:“帝曾引宏讲论《汉书》 ,至娄敬说汉祖,欲以鲁元公主妻匈奴,善之,嗟叹者良久。”

崔宏尝任北魏道武帝之吏部尚书,道武帝尝邀崔宏讲论《汉书》,则崔氏亦为深于《汉书》者也。且其子崔浩,撰有《汉纪音义》,乃唐代颜师古所征引前代《汉书》注解之一;崔浩之《汉书》学,盖亦受于其父崔宏。《李密传》谓李密“师事国子助教包恺,受《史记》、《汉书》”。

《包恺传》谓包恺“从王仲通受《史记》、《汉书》,尤称精究。大业中,为国子助教。于时《汉书》学者以萧、包二人为宗匠,聚徒教授者数千人”。准此,可见《汉书》在北方有“王仲通包恺李密”之传授过程。

至于隋代,《汉书》之学更是大盛。《隋书》载杨汪“受《汉书》于刘臻”,阎毗“受《汉书》于萧该”。刘臻当时号为“汉圣”,以《汉书》名家;萧该则是《汉书》学之宗匠,聚徒教授数千人。可知唐代以前,《汉书》之流传仿如经籍,必须师法授受。

清人赵翼《廿二史札记》以为六朝至唐初有三大显学,一曰三礼,二曰《汉书》,三曰《文选》,其论《汉书》云:

次则《汉书》之学,亦唐初人所竞尚。⋯⋯当时《汉书》之学大行,又有刘伯庄撰《汉书音义》二十卷。秦景通与弟暐皆精《汉书》,号大秦君、小秦君。当时治《汉书》者,非其指授以为无法。⋯⋯此又唐人之究心《汉书》,各禀承旧说,不敢以意为穿凿者也。

据其说,此时以三礼、《汉书》、《文选》为三大显学,遍及经部、史部、集部,而《史记》不在其中。赵氏所论,概括六朝、唐初《汉书》之注释与地位,足以参考。

三、《史》《汉》对读

历代论及《史》《汉》异同者甚众,晋人张辅云:“迁之著述,辞约而事举,叙三千年事唯五十万言;班固叙二百年事乃八十万言,烦省不同,不如迁一也。 ”此以字数多寡论二书之优劣,虽未足取,却属对读二书之先声。

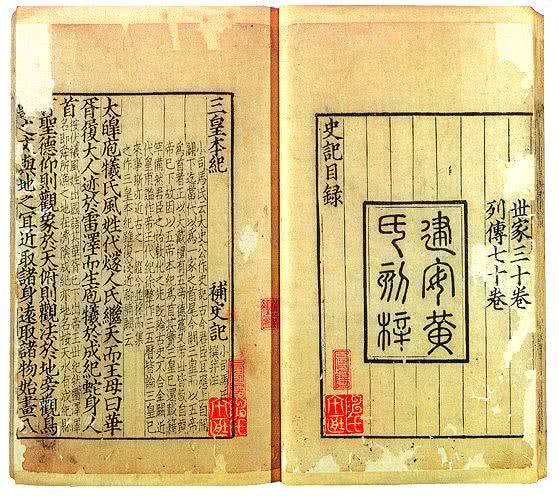

《史记》宋建安黄善夫家塾刻本

其实,《汉书》百篇,袭取《史记》者计有六十一篇,取之而逐字逐句排比对读,则可见二书之异同。《汉书》袭用《史记》,无可疑议,惟其中有几项尤堪注意,可发前人之未见。

1. 续写《史记》乃《汉书》之原意

司马迁《史记》仅载汉武帝太初史事,此后阙而不录。后世史臣,多有续作,班彪(班固父亲)即其一。班彪撰《史记后传》六十五篇,启导《汉书》之作。今《汉书》虽不多见班彪《后传》之遗,然唐代颜师古云﹕

《汉书》诸赞,皆固所为。其有叔皮先论述者,固亦具显以示后人,而或者谓固窃盗父名,观此可以免矣。

颜氏以为《汉书》之赞语俱由班固所撰,然部分赞语本出班彪,则班固必出之父名,而不略人之美。考《汉书》诸赞,有三处明确题为班彪所撰,并有两段虽不题班彪之名,却几可肯定为父彪所撰。《韦贤传》、《翟方进传》、《元后传》等三篇赞语明确题为《司徒掾班彪》所撰,自出班彪之手,毋庸置疑。此外,《元帝纪赞》、《成帝纪赞》亦当出自班彪手笔。观此五例,若谓班固掩夺父名,未可遽信。

《汉书》继《史记》而作,故于武帝太初以前史事,多述《史记》,偶有不同,或作补充,要皆以《史记》为根本。举例而言,《史记・屈原贾生列传》载有汉人贾谊之生平事迹,如河南守吴廷尉征之、在文帝朝最为年轻等,其《鵩鸟赋》与《吊屈原赋》,《汉书》皆载之;惟贾谊于西汉国策影响深远,《史记》却未有录其政论之文;反之,《汉书》补充《治安策》,实乃《汉书》补充《史记》之重要部分。

又如董仲舒,《史记・儒林列传》载录其生平,《汉书》仍之,复补《天人三策》,则董生之学术思想自此了然。

2.袭取《史记》而自坏体例

据班彪所言,《史记》“若序司马相如,举郡县,着其字,至萧、曹、陈平之属,及董仲舒并时之人,不记其字,或县而不郡”。班彪以为《史记》在记载人物传记之时,传主之字、郡、县等,或记或不记,次序随意,班彪续《史记》,自当改正。

然而,《汉书》虽对《史记》体例之不严有所不满,却有自坏体例之举。考之《汉书》全书,其不依传主名字郡县序次者有之,盖有三焉,分别是《司马迁传》、《王贡两龚鲍传》、《叙传》。班氏所以自坏体例,实乃有意为之,一为颂扬史迁,嘉其编撰《史记》之功;二为激贪厉俗,歌颂贤德之人;三为历叙先祖,颂其扶风班氏源流。

3.《艺文志》•“有列传”之意蕴

《汉书‧艺文志》,盖以刘歆《七略》为蓝本,而《七略》又是依据刘向《别录》而来。篇中有班氏自注,张舜徽谓“凡事迹见于《太史公书》者,则曰有列传”,此实班氏视己书为续《史记》之书,且《史记》、《汉书》当合看之证。

张舜徽此说实本颜师古《汉书注》,师古曰:“有列传者,谓《太史公书》。”可谓知言,颜说是也。考诸《汉志》班氏自注为“有列传”者共十一次,分别是《晏子》、《筦子》、《孟子》、《孙卿子》、《鲁仲连子》、《商君》、《苏子》、《张子》、《屈原赋》、《吴起》、《魏公子》。以上十一人皆属先秦,《汉书》不可能载录此等人物,故“有列传”者,必指《史记》无疑。

4.汉室之失,直书不隐

前人学者讨论《汉书》之于汉室之态度,刘知几云:“傅玄之贬班固也,论国体则饰主阙而折忠臣。”王树民云:“《汉书》的突出特点,在极力美化封建统治者,异常地提高了统治者在历史上的地位。”二人以为《汉书》只是歌功颂德,美化汉室。但冉昭德则称赞班固能够“不为汉讳”。

举例而言,《史记》、《汉书》同写汉文帝,《史记・孝文本纪》称赞其“除肉刑”,《汉书・刑法志》谓“外有轻刑之名,内实杀人”。

《汉书》不单不就文景之治加以歌颂,更揭露文帝之施政轻用刑罚。朱东润《中国传叙文学之变迁》云:“史传有了互见之例,不但重复可以避免,而且可以示褒贬,明忌讳,但是必待研讨全书而后纔能看到事实的真相,倘使谨读本传,那么不但不能得到真相,甚至所得的印像,止会是朦胧而不确实。”

又《汉书考索》云:“《史记》写作的特长,在于运用互见之例,常能使读者对于当前的人物,从不同的方面,加以认识。这一点特长,在《汉书》里是保留下来的,有时在运用上使人感觉到比《史记》更大胆,更灵活,因为班固所触及的人物,常常是几乎已经论定的,但是他提出其它的事实,我们不能不重加考虑。”朱说是也。利用史传互见之法,结合本纪与各篇所记,便知文帝为人。

至于景帝,包括其为太子时以棋盘击杀吴王太子、即位后将老师石奋调官、吴楚七国之乱时以晁错之命抵祸,《汉书》皆直书而不隐。

再如〈司马迁传〉,《汉书》袭自《史记・太史公自序》,其中有一关键句子如下﹕

《史记‧太史公自序》 贬天子,退诸侯,讨大夫

《汉书‧司马迁传》 贬 诸侯,讨大夫

王明通以为“班文删『贬天子』三字。盖班氏以为天子不可贬,而诸侯可退,大夫可讨,此为尊王之精神,亦为尊汉所本也”。王说似是。

吕世浩以为“《司马迁传》全抄史公《自序》之语,然于全文关键之史公述董生语:‘贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣’,删去‘天子退’关键三字,变成‘贬诸侯,讨大夫,以达王事而已矣’,其拥护汉室统治而删改《史记》之态度,极为明显。”

取意亦与王明通相近。然而,《史记》和《汉书》既然应该合看,《汉书》乃续《史记》之作,天子不得贬,但读者取《史记》对照《汉书》,自可见班固刻意删去“天子退”三字,欲盖弥彰,反而彰显《汉书》立意褒贬之史书笔法。

5.取用“谤书”之勇气

《史记》一百三十篇,其中十篇早已有目无书,今所见者实为后世所补。骃《史记集解》引卫宏《汉书旧仪注》曰:“司马迁作《景帝本纪》,极言其短及武帝过,武帝怒而削去之。后坐举李陵,陵降匈奴,故下迁蚕室。有怨言,下狱死。”葛洪《西京杂记》所记略同。

陕西西安,街边立着司马迁的雕像(@东方IC)

《后汉书》载王允谓“昔武帝不杀司马迁,使作谤书,流于后世”,李贤注清楚定义何谓“谤书”,其曰:“凡史官记事,善恶必书。谓迁所著《史记》,但是汉家不善之事,皆为谤也。非独指武帝之身,即高祖善家令之言,武帝筭缗、榷酤之类是也。”

此等“汉家不善”之事,《史记》多有载之,故得“谤书”之名;可是,“高祖善家令之言,武帝筭缗、榷酤”,三事《汉书》亦皆袭取《史记》,则《汉书》亦可谓之为“谤书”乎?

在撰写《汉书》以前,班固已尝因撰写汉代历史已为人诬告,陷于囹圄。如非固弟班超代为上书,并亲见明帝,具陈兄长著述之意,班固早已死于狱中,而不能有《汉书》之作。由是观之,班固早已明了撰写历史之危,然不单继承父业,更加大量取用《史记》,以及对史迁之歌颂。此正反映出班固之史家精神,与史迁源出一辙。因此,《汉书》之中,班固亦必以不虚美,不隐恶,以史书为尺度,欲令乱臣贼子惧。

四、《汉书》之史学精神

顾炎武云:“古人作史,有不待论断而于序事之中即见其指者,惟太史公能之。《平准书》末载卜式语,《王翦传》末载客语,《荆轲传》末载鲁句践语,《晁错传》末载邓公与景帝语,《武安侯田蚡传》末载武帝语,皆史家于序事中寓论断法也。后人知此法者鲜矣,惟班孟坚间一有之,如《霍光传》载任宣与霍禹语,见光多作威福。《黄霸传》载张敞奏见祥瑞,多不以实,通传皆褒,独此寓贬,可谓得太史公之法者矣。”

这种不待论断而在叙事之中可见旨意的撰史笔法,《汉书》有之,顾氏亦已略加举例矣。

《汉书》之史书笔法,简言之,有以下数项。

一为秉笔直书,不作回护。如在《汉书・景十三王传》中,便揭露了诸侯王之奢侈纵欲,无法无天。《景十三王传》总写诸王云:“汉兴,至于孝平,诸侯王以百数,率在骄淫失道。”直接指出诸王不法,而朝廷亦不过问。

二为微显婉晦之曲笔。《汉书・外戚传》云:“李夫人少而蚤卒,上怜闵焉,图画其形于甘泉宫。及卫思后废后四年,武帝崩,大将军霍光缘上雅意,以李夫人配食,追上尊号曰孝武皇后。”所谓“缘上雅意”,即按照武帝的心意,让李夫人在宗庙配享。

《晚笑堂画传》由清代画家上官周绘制,分上、下二卷,1743年雕版刊行

这里所说的“缘上雅意”,寥寥四字,毫不起眼。然而,这代表了霍光乃是极为了解汉武帝的臣子,因其“缘上雅意”,及后西汉帝王继位,皆与此相关。辅助昭帝、立废刘贺、拥立宣帝,霍光在昭宣二朝一直拥有绝对权力。汉武帝的好恶,霍光的“缘上雅意”,一直延续。

三为属辞比事。《礼记・经解》所说:“属辞比事,《春秋》之教也。” 属辞比事原指连缀文辞,排比事实,记载历史。后泛称作文纪事。如此排比对读,在《汉书》而言,便是苏洵在其〈史论中〉评论《史记》时所说的“本传晦之,而他传发之”的互见之法。

在《汉书・武帝纪》的“赞曰”,就汉武帝之雄才伟略推崇备至;在《汲黯传》里,汲黯尝评论汉武帝,其曰:“陛下内多欲而外施仁义,柰何欲效唐虞之治乎!”此话便恰好反映汉武帝个人性格之最大问题,“多欲”却又希望成为古代圣贤君主。

四为“赞曰”以见史家之议论。举例而言,《汉书・酷吏传》“赞语”亦源自《史记・酷吏列传》,只是较诸《史记》而言,《汉书》似乎并无《史记》对于酷吏褒贬并见的态度。《史记》“太史公曰”部分以为酷吏虽然残酷,但在某一特定时空,酷吏确实有其存在的价值。

只是部分酷吏只尚残酷,无可足称。反之,《汉书》删去冯当、李贞等语,其实正反映《汉书》心目中所言酷吏只需残酷即可,过于残酷而无所足称根本不是问题。由是观之,《汉书》跟《史记》就酷吏之态度取意不同,正是《汉书・酷吏传》“赞曰”之微旨所在。

五、结语

据以上考察,可总之为三。首先,《汉书》续《史记》而作,然《史》、《汉》关系除文献互见外,尚有其它重要原因。《汉书》乃继《史记》而作并当与《史记》合看。其次,袭取《史记》而独见微词。《汉书》袭取《史记》者众矣,则

“不虚美,不隐恶”者不独《史记》,而《汉书》与有荣焉。

最后,尊显汉室而不失《春秋》笔法。今观《汉书》不为汉讳之例大有所在,言有尽而意无穷,深具《春秋》垂空文以断礼义,当一王之法之精神。

以上报告内容,参考自笔者三项著述:

1. 〈《史记》《汉书》关系新议〉,载《海南热带海洋学院学报》第6期(2017年12月),页31-36。

2. 〈班固《汉书》的经学意义与《春秋》笔法——兼论《汉书》的传授与读法〉,宣读于世界汉学研究会主办、德国维藤大学承办之“首届世界汉学论坛”,2017年8月19-20日。

3. 《汉书及其春秋笔法》北京中华书局2019年即将出版。

发表评论