医者汪毅。/周亚明摄

魔芋在黄平的山上和土里到处都是,“不过,我们以前只晓得拿来做菜吃”,张杰说,“后来在汪老师给我开的药里,才知道它是治疗癌症的‘标配’和克星之一”。

张杰是“汪老师”40余年行医治愈的重症患者之一。作为当地苗医常用并成功治愈张杰病患的“主药”,魔芋,这种药食两用的寻常之物,还被收录进汪老师2015年出版的《黔本草》第一卷中。

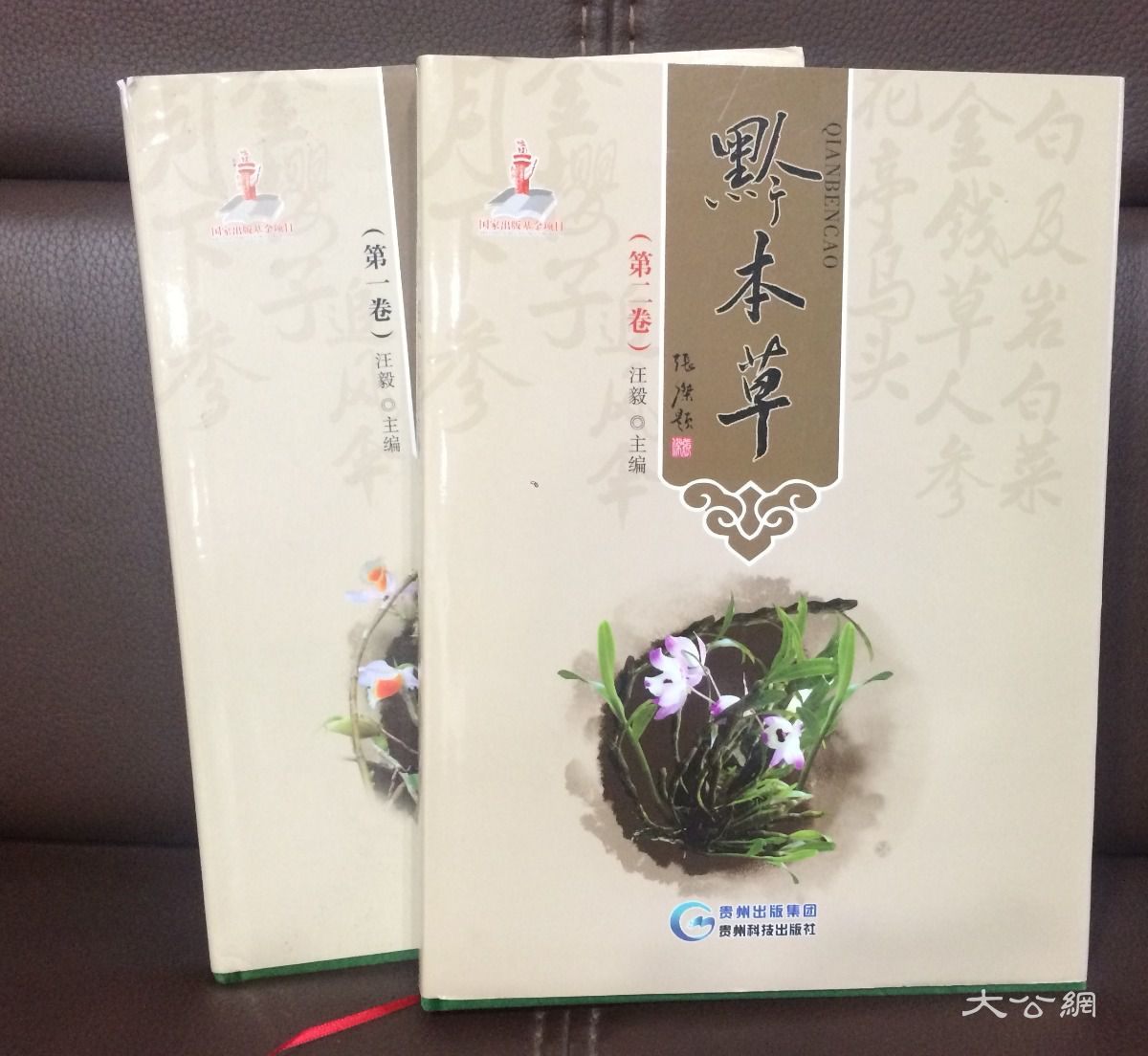

“汪老师”即贵阳中医学院教授汪毅,其所著《黔本草》目前已经出版了第二卷。正如当地以苗族为主的各民族医家讲究“以药传医”,专家和业界公认,集药、医及临床经验于一体的《黔本草》,正是一套真实有用的“医者的药书”。

寻常的魔芋

被忠实纪录的魔芋的“原生境”。( 汪毅供图)

2011年,怀有六、七个月身孕的张杰,发现脖子肿大,在一家医院被确诊患了甲状腺癌。生下女儿后,在另一家专门的肿瘤医院做了切除手术。手术据说很成功,但在随后的一次全身检查中,却发现肺部和其它一些地方有阴影。本身也是医生的张杰知道,那些没有切除干净或新生的癌细胞,存在“转移”现象。

“转移”是一件可怕的事,但魔芋因此得以登场。在确切地知道西医对“转移”束手无策之后,张杰转而求助中医。通过她的表妹杨青---一位曾经的贵阳中医学院学生---找到了她的老师汪毅。身为贵阳中医学院教授和曾经的该院中医系方药教研室主任,汪毅却给张杰开出了苗药处方,其中就有苗医常用的魔芋。

魔芋当然是寻常之物。张杰对它印象深,首先就因为它是如此寻常,却承担了治疗癌症的“主攻手”,令人颇觉意外;其次是用量大。前后六、七年,张杰服用的每一副药,里面都有魔芋,累计达100公斤左右;第三嘛,就是按汪老师的说法,张杰老家的野生魔芋好,干脆叫她自己在老家“收”,自己加工、自己用。

“我请家里人给我‘收’野魔芋,就在院坝里洗干净,切片,晒干,每副加入30克”,张杰回忆,“做药的魔芋要先在开水里熬两个小时去毒,再加入其它药材熬制”。

有用的魔芋

“当时就是一天一副,吃了半年。半年之后又去做第二次检查,核磁显示,肺上的阴影就没得了,表示那个转移已经‘消’了。我这几年年年都复查,今年5月份也去复查了。肿瘤医院医生说我各项指标都很好,都在正常范围内,而且已经达到五年了,可以说是‘临床治愈’了。”张杰讲述汪毅给她治病的经过,其中的关键点,是服用汪毅开出的“苗药”,半年就有奇效。

“临床治愈”的社区医生张杰在工作中。/周亚明摄

在贵阳市一处偏僻的街道办事处社区医院,张杰正在给一位85岁的老太太看病。现在谈起当年的病情,张杰已经有点像是在说别人的事了。“就是2012年放疗的时候,请了一个月假,其它就没什么影响”。患者张杰回忆,“在医院等床位、做手术花半个月,回家呢还要半个月。这种放疗带得有碘,是有辐射性的,不能接触人,尤其是小孩”。

“当时我小孩也才七、八个月,我都不得带呢”,妈妈张杰说,“就在她奶奶家嘛。每天早上她奶奶(用童车--记者注)推(女儿)到我楼下,我隔着窗子看一眼。下午又推来,我又隔着窗子看一眼,就是这样子过了一个月”,张杰承认,“期间还是很孤单”。

除此之外,这一场曾经的大病,似乎没有给这位社区医生,留下多少癌症患者的痕迹。除了被“关禁闭”的这一个月,张杰工作如常,生活如常。其间的“功臣”,当然就包括魔芋---她老家的野生魔芋。

入书的魔芋

入书的魔芋。图为魔芋开花时节。( 汪毅供图)

巧合的是,《黔本草》“魔芋”条目所用的图片,正是拍摄于张杰的老家--贵州黄平县的深山峡谷之中,即专业术语所称之“原生境”。

“魔芋”收录于《黔本草》第一卷第210至211页。该条目所载图片一共4幅。其中,3幅原植物图,1幅药材图。3幅原植物图片中,一幅系魔芋开花的特写,一幅系魔芋植株--主要是散开的枝叶的俯拍,另一幅,则除了图片中心区域的一丛魔芋植株,还看得见植株生长的背景。药材图片,则是干燥处理之后的块茎。有必要提及的是,这个照片上的干燥块茎,正是取自前述三幅图上呈现的植株。不止一位专家指出,这种图片和原植物及其药材的“一一对应”,无论是从药学还是医学的角度,都非常重要。

不过,“魔芋”条目选用摄自黄平的图片,却不是因为患者张杰,因为当时张杰还没请汪毅看病,他们还不相识。根本的原因,就是黄平野生魔芋的功效好,即黄平是野生魔芋的最佳“原生境”。汪毅为何吩咐张杰在老家收购野生魔芋,自己加工自己用,自己的病自己治?原因也在这里。

不仅如此。和张杰熟知的魔芋一起,有300多味正在发挥治病救人神奇功效的以苗药为主的贵州本土民族药物,带着泥土芳香或称扑鼻的土腥味,被《黔本草》一、二卷收录。

汪毅说,按照贵州作为全国四大中药材主产区的资源地位,和此前他拍摄的数万张图片,以及收集到的素材,《黔本草》还准备在2020年出版第三卷,一共出到第五卷,预计总共收录“黔药”1000味左右。

真实溯源:“有图有真相”解码

《黔本草》目前已出版第一二卷,最终将出到第五卷,收集“黔药”1000味左右。

不仅如此。检索目前已经出版的《黔本草》一、二卷,其所收录的400余味药,每一味药均以4至6幅图片,来传达该味药材的原植物生长过程、原生境和药材的直观信息,“有图有真相”,成为《黔本草》备受专家肯定和好评的主因。

汪毅介绍,每一味药的条目,印在书上的照片虽然只有这几张,但却是从数十乃至上百张照片中,精心挑选出来的。而“有图有真相”来自汪毅团队坚持十数年的周末野外考察,最早,则可追溯至2002年,至今没有中断。

汪毅是贵阳中医学院教授,曾担任过该学院中医系方药教研室主任,从事中医药、民族医药的教学、科研和临床研究。在2000年完成《中国苗族药物彩色图集》后,即开始作《黔本草》的前期调研准备。以“认药”为主的调研均系野外,汪毅为此购买了一辆七座“五菱阳光”微型车,并自任司机。这辆“五菱阳光”跑到最后,拿去修一千多元没修好,说还要一千多。汪毅就此决定“壮士断腕”,将这辆立下汗马功劳的“五菱阳光”报废。废品公司出价450,但拖车运费要200块,最后实得250块”,汪毅笑言,“真正的二百五了”。

“拍摄一味药材,要拍它生长的过程,从开花到结果,到加工成药材,全程拍,往往要跑很多趟”。汪毅说,“‘五菱阳光’跑了三十四、五万公里,变成‘二百五’,为‘真相’作出了贡献”。

包括司机汪毅,“五菱阳光”可座7个人。其中一个“常客”,是该学院药用植物与栽培教研室副主任魏升华。只要有可能,魏升华都参加考察。其它的,就是各自所带的各届学生。

今天来看,这个主要由医和药两大专业师生形成的团队,不经意间决定了《黔本草》真实和有用的基础。“我侧重于资源,侧重于把‘这一个’和‘那一个’分清、认准,以免混淆,为‘一一对应’提供专业技术意见”,魏升华说“而图片,则留下了最为珍贵的第一手信息,为辨认提供了原始依据”。

医者的药书

魏升华认为,《黔本草》更是医者的药书。

就算是望文生义也不会搞错,《黔本草》的确是一套药书。不过,魏升华却认为,它更是一套是医者的药书。

在魏升华看来,汪毅首先是一个医者。汪毅大学和研究生阶段的教育背景,其实都是学中医。“他是从一个医家的角度来研究药,而且,他研究药,是直接从野外‘认’药,而不仅仅停留在典籍层面”,魏升华说,“事实上,学医和行医,正是汪毅生命的‘底色’”。

汪毅学医,最值得称道者,莫过于退休之后,仍求学不止。60多岁的汪毅,成了90岁的柴嵩岩先生的学生。往往是头天坐10余小时的高铁,从贵阳赶到北京,次日随柴老在诊室坐诊半天,然后又是10余小时的高铁返程。柴老系国医大师、中医妇科泰斗、北京中医医院主任医师。汪毅拜师,就是研习柴老创立的“柴氏妇科学”。

汪毅于1973年就读于贵阳中医学院中医系。白天课堂听讲,晚上和周末,则到当时已经80多岁高龄的贵州名老中医肖海源家中,聆听肖老一生心得;还曾先后师从国家级名老中医王祖雄和李昌源教授。1983年,还师从国家级名老中医、伤寒论大家、贵阳中医学院院长袁家玑教授,成为攻读伤寒论专业的硕士研究生。

每到周末,汪毅就会带着弟子,深入贵州各地开展野外考察,十数年坚持不懈。图为黄平飞云大峡谷野外调查。(汪毅 供图)

汪毅学医,还贯穿在他坚持十数年的野外考察全过程。以苗族为主的贵州各民族医家,均是“以药传医”,因此,汪毅以“认”药为主线的野外考察,正好与各民族民间医药的传承方式,有一种天然的内在联系。换言之,汪毅“认”药的过程,就是向各民族采药工、“土医师”学医的过程。

汪毅行医,则是其工作四十多年来,一天也不曾中断的日常功课。20多年前,为了研究苗医药,汪毅筹办了一个名为“余庆堂”的诊所。除了上午在学校教学和科研,每周一到周五的下午,汪毅两点左右就会出现在诊所,风雨无阻。

诊所取名来自《易经》名句“积善之家,必有余庆”,在贵阳市一处名为东山的小区。从路边连下几处台阶,到了刚刚敷设的沥青路面,再往深处转两、三个弯,就到这个小小的诊所。就是在这里,就是用苗医药,汪毅治好了张杰的甲状腺癌和杜緖钱的慢性非特导性结肠炎,有效控制和缓解了李德英的干燥综合症。据说,张杰、杜緖钱和李德英的病例,均系当今世界难题。

水到渠成的是,这些经验和体会,在《黔本草》里,均以“汪按”形式,有所记录和呈现。事实上,“汪按”收录的很多具体的药方,其实就是汪毅行医的记录,是一部基于深厚的中医药学养,长期致力苗医药实践的经验总结。

“我首先肯定它的准确性和真实性”

何顺志说,“我首先肯定它的准确性和真实性”。

“我首先肯定该书照片的准确性和真实性,因为这全部来自来他本人的第一手资料。第二点呢,它有个按语,有所谓的“汪按”,这是这本书最大的亮点。”

讲起《黔本草》,已经退休的何顺志显然是有话要说。何顺志先后任贵州省中药研究所所长、贵阳中医学院药学系主任、贵州省中医药研究院中药研究所、民族医药研究所所长,与他的职业有关的职务,还可以开列一个长长的的清单。

何顺志说,从外观来看,它很精致的,图文并茂。还有几个特点,第一个特点,就是原植物图。就是每一味药,都用到它的原植物图。这是他自己的东西,每一味都是这样的,每一味都是至少4张图,这两本书是这样。书里所有药材的照片,就是这个原植物的。就是把它药用部位加工出来,加工成药材和饮片进行拍照,这样就充分真实,就是“一一对应”,就是准确无误。

何顺志感慨,现在出的书也多了,出书也实在太方便了,新华书店到处都是,一般的书多得很。他说, “肯下苦功夫、笨功夫,十多年坚持下来著一本真实和准确的书,《黔本草》确实是难能可贵”,何顺志说。

何顺志还认为,《黔本草》填补了贵州本草学的空白。他介绍,大家熟知《本草纲目》,也知道云南有《滇南本草》,四川有“蜀本草”,广西有“桂本草”,因此《黔本草》的出版,填补了这一空白。

何顺志还注意到,《黔本草》提出了“黔药”的概念,并在图书之中有实质性的体现。而所谓“黔药”,则大致包括传统的中药和以苗族为主的各民族医药。记者梳理发现,在已经出版的《黔本草》一、二卷收录的400味药材中,有苗族及其他民族药名的,就占到345味。苗族及其他民族讲究“以药传医”,有“药”即有“医”,这就意味着,对有待挖掘、整理的贵州各民族医药宝库,《黔本草》已经开了一个头,迈出了关键的“一小步”。

简历显示,何顺志还是国家中医药管理局药用植物学重点学科带头人、中华人民共和国濒危物种科学委员会协审专家、贵州省道地中药材GAP专家等职衔,其先后主持国家自然科学基金、教育部和贵州省重点项目 30余项,。发表学术论文200余篇,其中SCI 论文25篇,先后获省部级科技进步一、二、三等奖 6 项。

独树一帜的“汪按”

还是回到《黔本草》,回到“魔芋”条目。除图片外,该条目文字大致可分为分“药”和“医”两部分。在“医”即“汪按”部分,先“总说”其功效:“魔芋具化痰消积、解毒散结、行瘀止痛之功效,故可用于痰浊阻塞咳嗽、瘰疬、癥瘕、跌打损伤、痈肿、丹毒、肿瘤等”。接下来则“分说”,开列了“若治咳嗽痰多”、“若治瘰疬”、“若治跌打损伤”、“若治癌症”、“若治肺癌”、“若治胃癌”、“若治前列腺癌”等七个具体的药方。汪毅肯定地说,这七个药方,其实都来自民间,都是他多年遍访以苗医为主的各民族“土医生”和采药工经验,并加以验证、总结而来。

值得一提的是最后小结性质的一句话,特别交代“魔芋在使用前需先煎2h,然后再煎其他药物,可保证用药的安全”。和张杰转述汪毅对她的叮嘱,前后呼应,如出一辙。而《黔本草》作为医者的药书,由此可见一斑。

汪毅指出,在苗族等个少数民族聚居地,广泛流传和运用着很多行之有效的单方和验方,其神奇功效屡屡为人称道,这是一个不容否认的事实。但他也遗憾地指出,可惜一直以来没有系统的理论总结。《黔本草》荟萃了以苗药为主的贵州各民族医药经验,为今后系统的理论总结打了一个基础。

汪毅透露,《黔本草》出齐以后,他还准备把多年的苗医药经验系统总结一下,“内容有了,就是还没想好体例”,汪毅有点遗憾。

话你知----

“南张北施”的贵州师承

据汪毅介绍,上世纪三、四十年代,中医界有“南张北施”之说。“南张”即南京四大名医之一张简斋,“北施”即北京四大名医之一施今墨。汪毅的恩师之一袁家玑教授,1931年起,作为学生跟施今墨学习读了四年,并跟师实习一年,颇得施今墨教益。作为袁家玑的研究生,汪毅学医的“养分”之中,应该也有施今墨潜移默化的影响。

还有一段故事,也可以看出“南张”的影响。话说张简斋抗战期间来到到重庆,成为宋美龄,陈立夫等国民党显贵的座上宾。传说张简斋抽大烟,为蒋介石不喜,但还是网开一面,据说还写了"全一人,救万人"几个字给他,可见张简斋的“分量”。正是在此期间,后来成为国家级名老中医的王祖雄教授,就在重庆跟张简斋学习。如前说述,王祖雄后来又是向汪毅传道受业解惑的恩师之一。

发表评论