汉字形义溯源

(132)

史事吏治——谈“史、事、吏、使”

(上)

朱英贵

有个成语叫“良史之才”,这个成语出自《汉书·司马迁传赞》:“然自刘向、扬雄博极群书,皆称迁有良史之才。”其中的“良史”旧指有学识且记事无所隐讳的史官,《汉书》借西汉名士刘向、扬雄之口称赞司马迁“有良史之才”。既然“良史”是优秀的史官,那么“史”也就是史官的意思,这也是最切近“史”字造字本义的一种解释,也可以说,“史”字的初文含义不是指记载的历史事实,而是指记载历史事实的人,即中国最早的历史事件的记录者。当然,后来记载的历史事实也称作“史”或者“事”,而记载历史事实的人又可成为就地为官的“吏”或者被派遣的“使”。

那么,“史”字的构字理据如何呢?它的字形是如何体现历史事件记录者这一意蕴的呢?“事”、“吏”、“使”这三个字的构字理据又如何呢?它们的字形又是如何体现各自的构字理据和造字本义的呢?本文就来谈谈“史”、“事”、“吏”、“使”这几个字的字形与字义之间的内在联系及其字形字义的历史演变,先从“史”字说起。

一、“史”字的字形解读及造字本义

通常认为,“史”、“事”、“吏”、“使”这几个字的甲骨文字形是同源的,它们最早的初文就应该是“史”字。拙论准备连续用三篇文字来解说“史”、“事”、“吏”、“使”这几个字,这一篇就从“史”字说起,让我们先来看看“史”字的甲骨文形体(参见下图):

“史”字的甲骨文形体

从上图可以看出,“史”字的甲骨文字形由两部分构成:上部是一个近似于“中”的符号,下部是一个表示侧面手形的符号“又”。可见“史”字是一个会意字,那么历代学人是怎么解读的呢?

《说文解字》卷三史部:“史,記事者也。从又持中。中,正也。凡史之屬皆从史。”

许慎解说的大致意思是:“史”,是负责记录重要事情的人。它是一个会意字,其字形采用“又”和“中”作为表意偏旁,就像一只手持握一个“中”字。“中”,表示记录的客观公正。大凡跟“史”的意思相关的字,都可以采用“史”作为表意偏旁。

许慎的解义(记事者也)和解形(从又持中)大致是不错的,对于“又”字表示手的握持动作也是没有争议的,关键是对“中”作何理解。许慎解作“中,正也。”应该说“正”是一个抽象的意思,那么用手来持握一个抽象事物“正”是不好理解的。早期研究甲骨文的大师王国维著有《释史》一文(载《中国近代思想家文库·王国维卷》),对《说文》之说提出质疑,该文认为:

且“中”、“正”,无形之物德,非可手持。然则“史”所从之“中”,果何物乎?吴氏大澂曰:“史象手执简形”,然与简形殊不类。江氏永《周礼疑义举要》云:“凡官府簿书谓之‘中’,故诸官言‘治中’、‘受中’,《小司寇》‘断庶民狱讼之中’,皆谓簿书,犹今之案卷也。此‘中’字之本义,故掌文书者谓之‘史’,其字从‘又’从‘中’。‘又’者,右手,以手持簿书也。‘吏’字、‘事’字皆有中字,天有司中星,后世有治中之官,皆取此义。”江氏以中为簿书,较吴氏以中为简者得之。简为一简,簿书则需众简。顾簿书何以云“中”?亦不能得其说。

在上面一段论述中,王国维首先对“中”可以手持提出怀疑,然后援引清代学者吴大澂和江永二人的说法加以比较,认为吴大澂将“中”理解为竹简,不如江永理解为簿书更有道理(江氏以中为簿书,较吴氏以中为简者得之),并且承认“吏”字与“事”字内部也都含有“中”这个部件。然而,王国维最终还是对江永“中”为“簿书”的解释表示怀疑,故再次发难:顾簿书何以云“中”?亦不能得其说。

是的,自古以来“中”字并没有簿书这项字义,故此解显然不通,还需另觅新径。于是王国维便另觅新径来解“中”在“史”字中的含义,他在《释史》一文中接着提出如下见解:

案《周礼·大史》职“凡射事饰中、舍筭”,《大射仪》“司射命释获者设中,大史释获。小臣师执中先首坐设之,东面退。大史实八筭于中,横委其余于中西。又释获者坐取中之八筭,改实八筭,兴执而俟。乃射,若中,则释获者每一个释一筭,上射于右,下射于左。若有余筭,则反委之。又取中之八筭,改实八筭于中,兴执而俟”云云。此即《大史》职所云“饰中、舍筭”之事。是中者,盛筭之器也。

上文的“筭”是古人用来计数的算筹,也是举行射礼时候装箭筹得器具,“饰”是拂拭的意思,“饰中”即洗刷拂拭盛装射礼活动箭筹的器皿。因此“中”在“史”字中的含义便是盛装箭筹的器皿,那么“史”字的构形理据便是用手持装箭筹的器皿的构形来表达其记写射礼事宜这一初文本义。

真的是这样吗?拙论还是表示怀疑,因为在甲骨文造字时代大概是不会有后来《周礼》一书所记载的完善的射礼仪式的,再说即便如此造字的构形也只需手持箭筹便可以了,又何必手持装箭筹的器皿呢?那器皿是一定不会很轻的。

那么,“中”究竟是什么?拙论认为,“中”字的最初意义源于华夏先民测日影的“立中”活动,所谓“立中”就是设法来确定一日的中午时刻,进而确定一年中太阳向南向北移动的规律,借以掌握季节和制定历法。由于先民对太阳的崇拜,“立中”就成了一件很神圣的活动,故“中”字所表示的不是一个简单事物,而是与“祭祝类”的汉字有着相通的古老渊源(参见拙论《如日中天——释“中”》一篇)。

有鉴于此,拙论认为,“史”字的构字理据不是“以手持中”,而是“以手记中”,将上古人类最重要的“立中”活动的全过程及其结果记录下来,它的造字本义还是可以如《说文》所言“记事者也”。当然,这种记录并非用笔来记写,造字时代还没有后世的笔,而是用刀来刻写,所谓“书契”是也。其实,“书契”也不能狭隘地理解为契刻甲骨,契刻甲骨那只是占卜活动的一个环节,在甲骨文时代大量的“书契”应该是契刻在竹木材质上的,那才是常用的“书契”,只是由于书契的竹木材质时间久远无法保存至今而已。由于占卜活动过于重要,才选用龟甲兽骨作为材质,这就使得甲骨文得以遗存至今。

二、“史”字的字形字义演变源流

我们接着再来看“史”字形体的历史演变(参见下图):

“史”字的字形演变与字源演变

“史”字的甲骨文字形从“中”从“又”会意,金文字形承继甲骨文的构字理据,战国的秦国大篆将“中”与“又”合为一体,说文小篆规范为上“中”下“又”的上下结构,隶变以后的隶书与楷化以后的楷书又都以秦国大篆为依托,即为现代汉字的“史”字。

《说文解字》卷三史部:“史,記事者也。从又持中。”拙论认为许慎对“史”字的解义正确,解形应该理解为从“中”从“又”会意为宜。

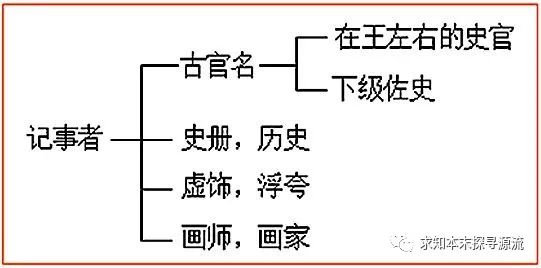

“史”字的造字本义为记事者,由此可以引申出如下几种意思:

其一,用为古官名,职别各异。除了甲骨卜辞中有指商殷驻守于外的武官的意思之外,主要还有如下两种情况:

一是指称在王左右的史官,担任祭祀、星历、卜筮、记事等职。例如:“史乃册祝?”(《书•金縢》)再如:“[凡卜簭]史占墨,卜人占坼。”(《周礼•春官•占人》)又如:“动则左史书之,言则右史书之。”(《礼记•玉藻》)

二是指称下级佐史。例如:“或佐之史。”(《诗•小雅•宾之初筵》)毛传:“佐酒之史。”再如:“六曰史,掌官书以赞治。”(《周礼•天官•宰夫》)郑玄注:“赞治,若今起文书草也。”又如:“百石以下,有斗食、佐史之秩,是为少吏。”(《汉书•百官公卿表》)

其二,指称史册,历史。例如:“其事则齐桓、晋文,其文则史。”(《孟子•离娄下》)再如:“陋室有文史,高门有笙竽。”(唐·韩愈《长安交游者》诗)又如:“史之体有三:年经而人与事纬之者,编年也;以人经之者,列传也;以事经之者,纪事也。”(清·黄宗羲《谈孺木墓表》)又如:“又五年,刘邦始统治中国,即皇帝位,史称高皇帝。”(陈白尘《大风歌》第一幕)

其三,表示虚饰,浮夸。例如:“质胜文则野,文胜质则史。”(《论语•雍也》)再如:“捷敏辩给,繁于文采,则见以为史。”(《韩非子•难言》)又如:“徒谓吾生,文胜则史。”(晋·潘岳《夏侯常侍诔》)

其四,指称画师,画家。例如:“宋·元君将画图,众史皆至,受揖而立。”(《庄子•田子方》)成玄英疏:“画师并至。”再如:“想当盘礡欲画时,睥睨众史如庸奴。”(宋·王安石《虎图》诗)

根据上面对“史”字的字义演变过程的梳理,现将“史”字字义的发展脉络简示如下(示意图中的横直线表示字义之间的先后演变关系):

(未完待续)

相关链接:

发表评论