志鉴之窗 | 南京历史上的这些志书,你知道吗?(上)

南朝昔日尚未才尽时的江郎曾说:“史之所难,无出于志。”

一统志,志天下事物;郡邑志,志一郡一邑之事。地方志作为记录一地之全史,是一个地方文明承载的形态,是一种丰富灿烂、内容庞大的文化体系。

作为“六朝古都、十朝都会”的南京,修志历史可远溯至1500年前的《丹阳记》。南京历来都有哪些名志?那些志书你是否曾见?那些故事你又可曾听闻?

今天,就让我们一起翻开那些志书,去看看那些故纸中的南京往事。

府志

南京可考最早的志—— 《丹阳记》

(明)陶宗儀《說郛卷六十一下》所载《丹阳记》部分未佚内容

南朝刘宋时期山谦之撰写的《丹阳记》作为目前所能考见的最早的南京地方志,记载了当时丹阳郡及其属县的地理、风俗诸多方面的概貌,地理范围主要在今南京地区,是认识和研究南朝及其以前南京地方历史、地理所不能忽略的资料依据和珍贵文献。其内容和编纂体例都别具特色,在南京方志发展史上具有重要地位。

《丹阳记》载有较为丰富的地名信息,或以地名统事,或释地名渊源,后世文献均有征引。

“方志一词至六朝始出”,其体例历经两汉地记、隋唐图经,到了宋元时期而臻于成熟,并为明清各代所继承。《丹阳记》继踵其间,其书虽已散佚,但于南京方志的发展有开创之功,在中国方志发展史上也有承前启后的重要作用。

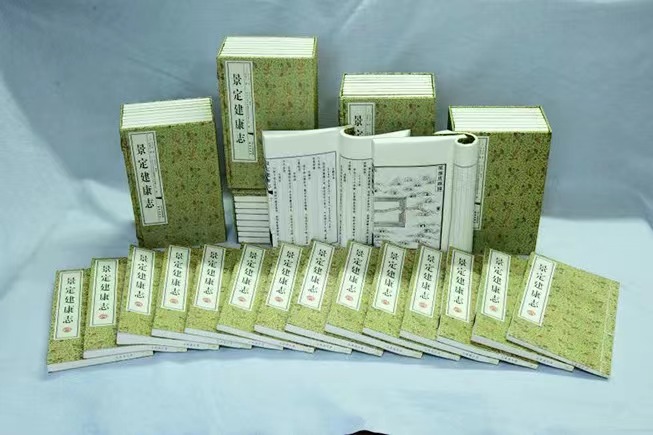

南京现存最早的官修府志—— 《景定建康志》

在距今762年的南宋景定二年(1261),当时还被叫作建康的南京,有一部名为《景定建康志》的地方志问世了。这是南京历史上现存的第一部官修地方志,同时也是我国方志史上具有重要影响的名志。该志由马光祖主持、周应合编纂。

《景定建康志》全面而又客观地记载了千百年间,特别是南宋时期南京自然、经济、政治、军事、文化、社会、人物等方面的历史。这些史料的系统性和真实性,是其他任何一种文献也无法比拟的。

鉴于《景定建康志》的特殊性,南京市地方志办公室将其列为“南京历代名志点校出版工程”府志类第一种,并特邀首都师范大学特聘教授、南京师范大学教授李天石重新整理点校,于2023年3月出版。

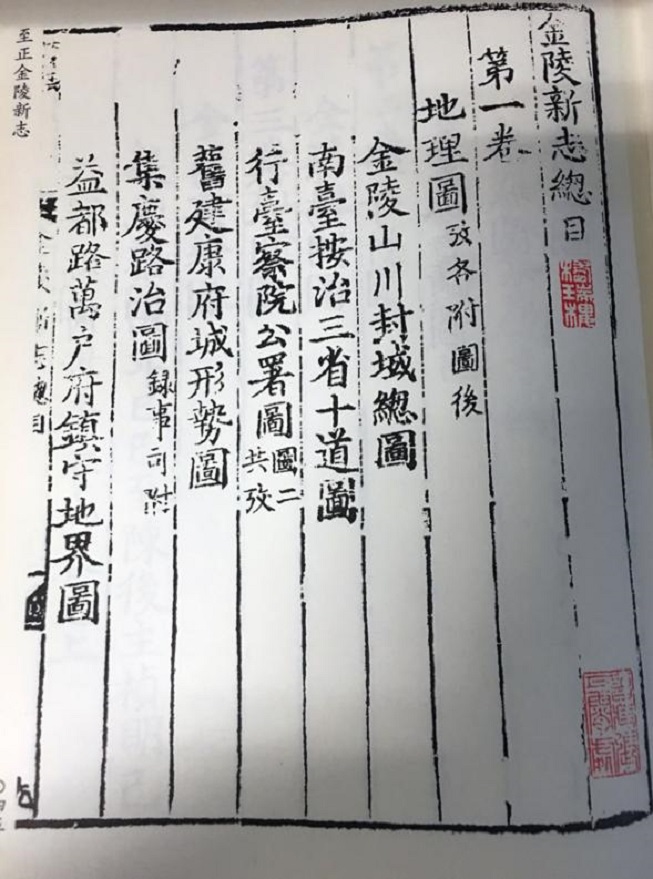

元朝唯一现存的南京地方志书——《至正金陵新志》

元代可查到记录的方志约160种,由于战乱散佚,今所能见到的元代方志共15种。南京的《至正金陵新志》是我国现存的15种元代地方志书之一,也是南京现存的唯一一部元朝地方志书。

元代方志多是对宋代方志的续修,体例多袭宋志。元集庆路学曾于天历年间(1328-1330)修《集庆路续志》,但未加详审。至正新政间,转由张铉编纂,成为《至正金陵新志》。

《至正金陵新志》的记述地域以元集庆路为范围,共分15卷,约80万字,其中所记载的丰富的元代南京地方史料十分珍贵。该志本末明晰,考订较精,是一部对研究元代南京地区历史地理具有重要参考价值的文献。

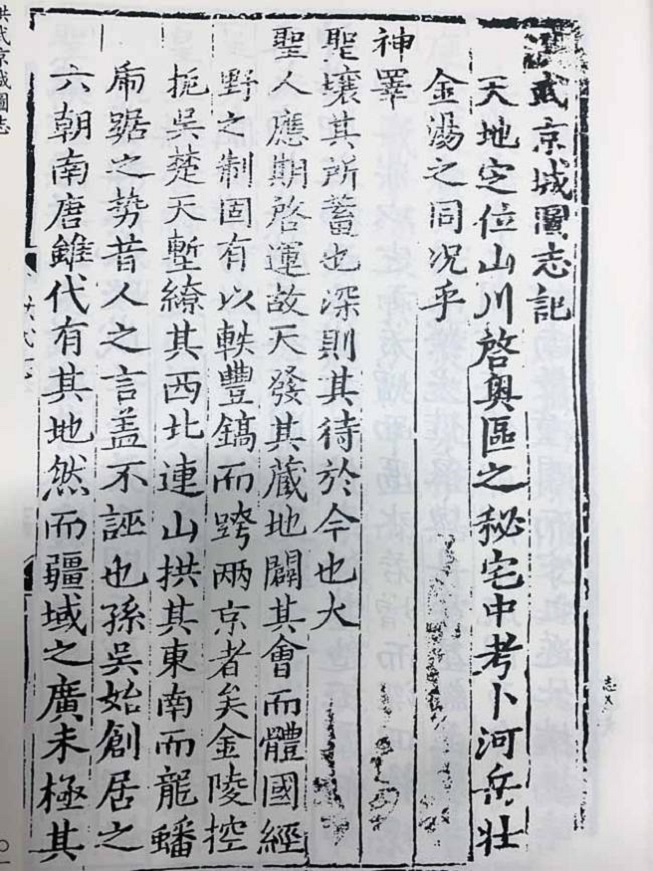

明朝首部图文并茂的官方志书——《洪武京城图志》

《洪武京城图志》作为反映明朝初年南京概貌的志书,不仅在中国方志发展史上具有鲜明的特色,而且在南京方志发展史上独树一帜。《洪武京城图志》因编纂于明朝开国皇帝朱元璋洪武年间,故俗称《洪武志》;又因其内容是关于明朝首都的图志,故名《京城图志》。

在我国的地方志中,一般而言,书上都要署上实际编写者的姓名。可是明朝《洪武京城图志》却是个例外,它并没有署上具体编写者的姓名,而是署上了一个机构——礼部的名字。明洪武元年(1368),太祖朱元璋诏令礼部负责编纂有关京城南京的志书,以使得天下之人了解都城的宏伟壮丽,进而对于新建立的大明王朝心悦诚服。

作为明朝南京的第一部官修图文并茂的志书,《洪武京城图志》对研究明初南京城市格局具有重要参考价值。

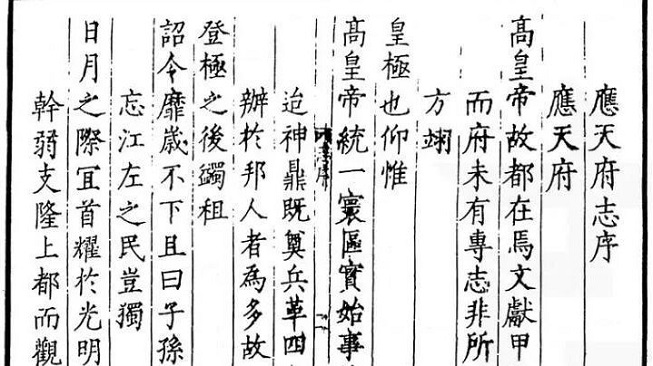

明朝正史之外的补丁——《万历应天府志》

《万历应天府志》始修于明万历二年(1574),万历五年(1577)始刻,由程嗣功主修,王一化等纂。

《万历应天府志》的修纂虽始于汪宗伊出任应天知府之时,但由于汪宗伊在任的时间很短,因此该志主要是由继任知府程嗣功主持完成,具体编纂人员有:时任应天府学教授的王一化及府学生员陈舜仁、陆察、沈朝阳、陈桂林、盛敏耕,皆为一时之选。

《万历应天府志》的史料价值除了在内容上延伸了元至正三年(1344)至明万历五年(1577)的史实外,还记载了一些正史上没有的内容,弥补了正史记载的不足。此外,《万历应天府志》将随晋室南渡的王谢后裔及明朝开国诸功臣世家定居南京者归于一般的人物传,而不像其他旧志那样另设“流寓”门类记录。

清朝南京的第一部府志与十五年后的同名后来者

——《康熙江宁府志》陈开虞本VS于成龙本

清顺治二年(1645),原应天府改为江宁府,设知府,辖地不变。康熙二年(1663)起由内务府派员久驻,成为永制,江宁仍是东南最重要的府城。

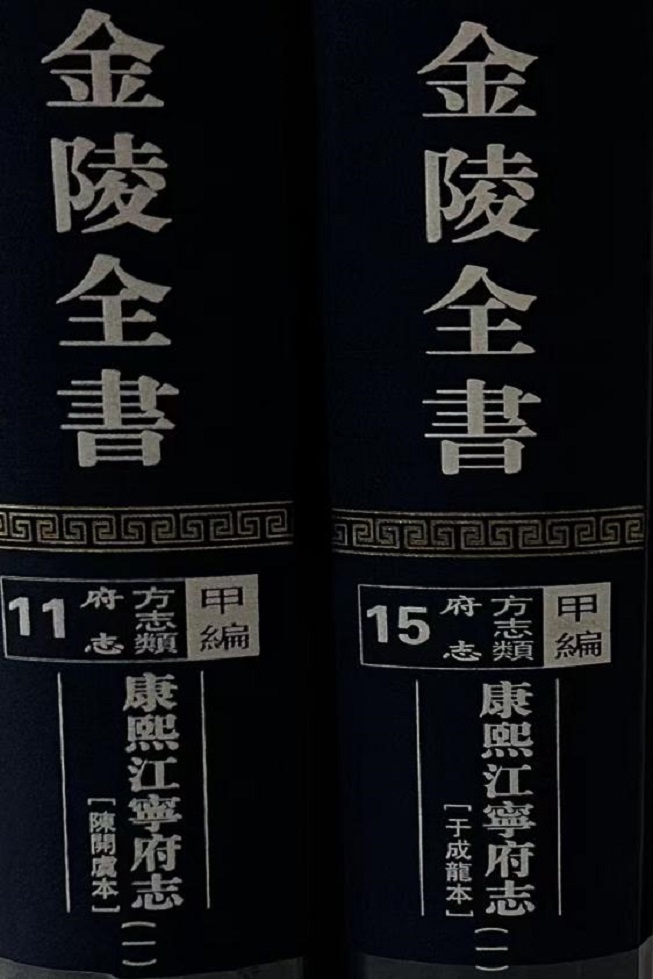

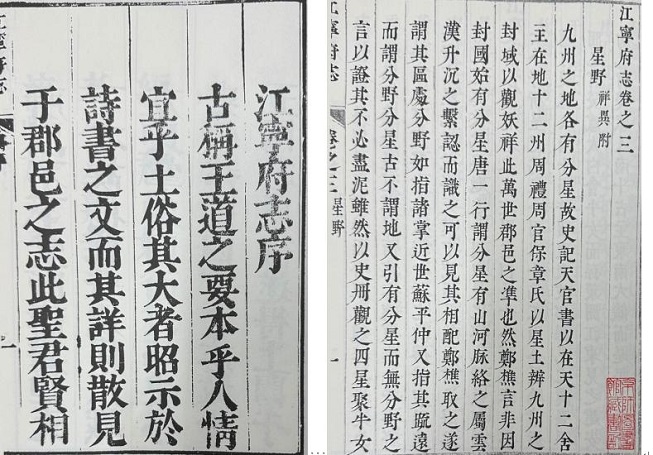

陈开虞,字大亨,西安府富平人,康熙二年(1663)来任江宁知府,康熙六年开馆修志,康熙七年刊刻。其志书中绘图颇多,全书总图页多达70余幅,在方志中至为罕见。作为清朝的第一部南京府志,其重要地位无由否认。

康熙江宁府志陈开虞版(左)、于成龙版(右)

仅隔15年之后,康熙二十年(1681),江宁知府于成龙在陈开虞本基础上重修《江宁府志》而成新《江宁府志》,补充了康熙七年以后的内容。于成龙主持纂修《康熙江宁府志》的重要历史背景是康熙《江南通志》纂修任务的亟待开展。这一版本的《江宁府志》在体例略有调整,如增设“帝王世系”和“艺文志”。

主持纂修该志书的于成龙,字振甲,号如山,即“小于成龙”。康熙二十一年(1682)六月,江宁知府缺出,康熙下令以时任通州知州的“小于成龙”升补江宁知府。

现存的于成龙本《康熙江宁府志》版本为清康熙二十二年(1683)精抄本。遗憾的是,这一抄本为残本,卷一、二、三十、三十一、三十二、三十三等6卷内容缺失,影响了其整体史料价值和志书的完整性。不仅如此,该志卷首的序文、纂修衔名、目录以及纂修凡例等内容,也未得以保存。

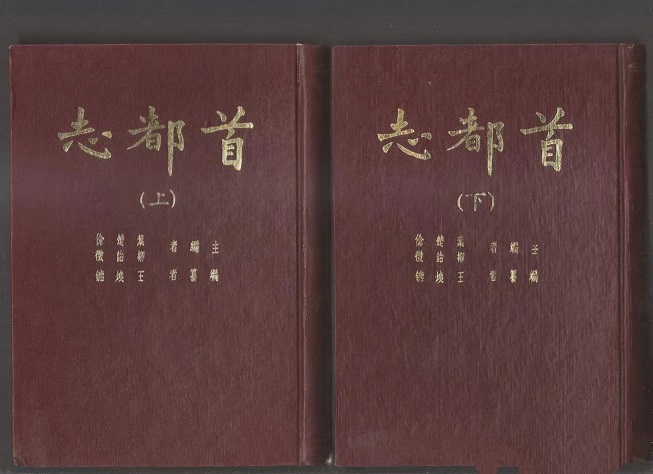

南京历史上成书效率最高的志书之一——《首都志》

记载历朝首都的志书比比皆是,但以“首都”命名的志书,唯此一部,即民国时期由叶楚伧、柳诒徵主编,王焕镳主纂,关于民国时期首都南京的《首都志》。

《首都志》共16卷,24目,约50万字。

民国23年(1934)冬,时国民党中央宣传部部长、江苏省政府主席叶楚伧邀请江苏省立国学图书馆馆长柳诒徵主持修纂一部反映南京历史与现状的志书。柳诒徵受命主编《首都志》后,因馆务繁重,无暇兼及,于是推荐了他的学生王焕镳来主持编纂事宣,周悫佐之。王焕镳仅用了6个多月的时间就著成了此志,可谓是史上成书效率最高的志书之一。

县志

南京六合完整存世最早的县志——《嘉靖六合县志》

南京六合区历史上有记载的官方编修的县志共12部,现存有8部,是南京所有区县中存世县志最多最全的。《嘉靖六合县志》是六合存世至今的最早的志书。此前还有过4部六合县志,均佚。

《嘉靖六合县志》成书于嘉靖三十二年(1553),编纂时,董邦政任六合知县,主持了修志工作。全书采用明代比较盛行的纲目体进行编系,全书先设总纲,纲下再分细目,纲举目张。

明代上元县惟一存世志书——《万历上元县志》

明代上元县辖境大致为今南京主城区,包括鼓楼、秦淮、玄武、建邺区全部地区及部分江宁、六合地区,基本以外秦淮河及长江为界,与江宁县并立。正德十六年(1521)白思齐修、管景二人纂《正德上元县志》为始,惜已亡佚。现存明代上元县地方志,仅万历间程三省总修、李登总纂、盛敏畊、陈桂林分纂的《万历上元县志》。

明万历二十年(1592),上元县知县程三省决意纂修志书。至万历二十一年秋,志稿基本完成。迨至当年冬季,《万历上元县志》正式脱稿。

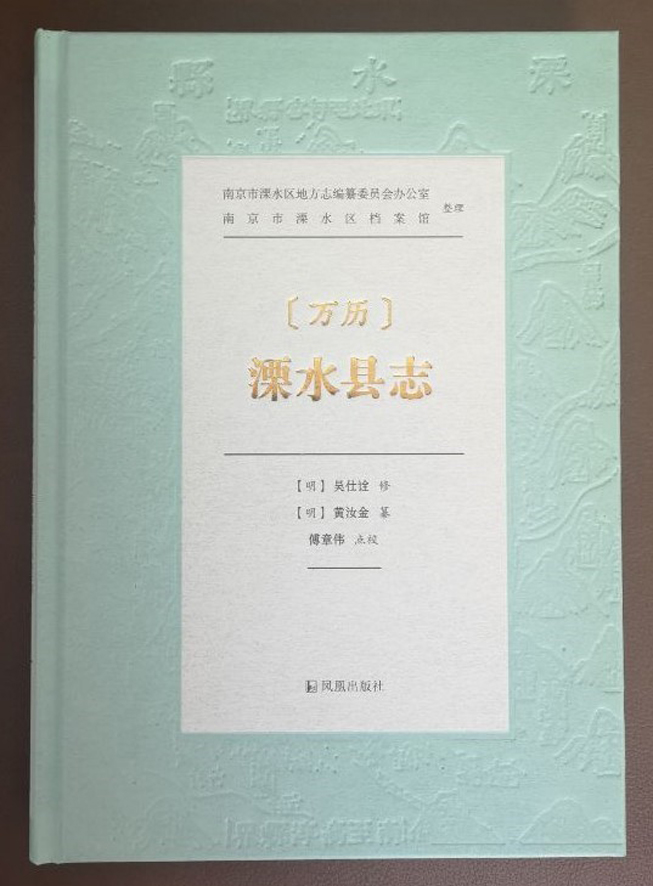

溧水仅存的明朝官志——《万历溧水县志》

《万历溧水县志》是南京溧水区现存最早的一部县志,也是溧水仅存的明代地方志书。在《万历溧水县志》之前,明朝曾纂修了3部溧水县志。第一部是明代永宣至成化年间,溧水人夏鉴私纂的一部《溧水县志》;第二部是由知县陈宪主持的《正德溧水县志》;第三部是由知县王从善主持的《嘉靖溧水县志》,俱已佚。

《万历溧水县志》是明代官修的第三部县志。明万历三年(1575),浙江人吴仕诠任溧水知县。万历六年,吴仕诠聘请溧水耆宿、熟谙地方掌故的黄汝金主持修志,此时距《嘉靖溧水县志》修成已有50多年。

《万历溧水县志》共8卷,全书9万多字。原书226页,现存224页。书前有武尚耕、吴仕诠所作2序,县境、县城、县治、学宫4图及修志名氏、目录、原志,末有黄汝金《新修溧水县志小引》,首卷有《原志》,共10条。

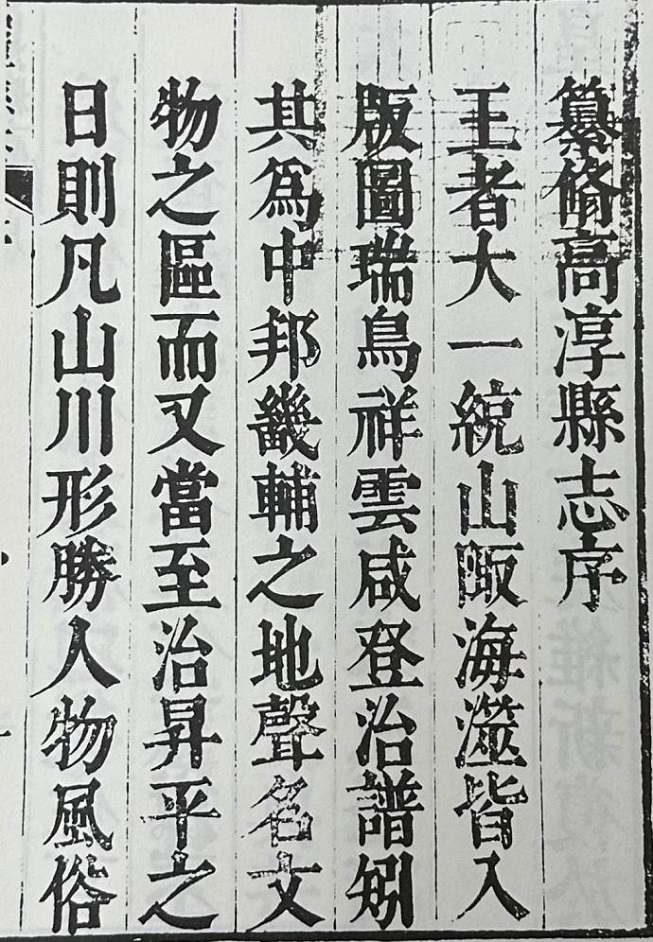

清代首部高淳县志——《康熙高淳县志》

高淳县志的编修由来已久,然明末兵燹之余存焉者寡矣。康熙二十二年(1683),作为高淳县知县的李斯佺出于职守,领衔编修高淳县志,“爰修礼聘谋诸学博叶君、胡君、敦邑之鸿笔渊儒就局从事”。同年,25卷本的《康熙高淳县志》修成刊行。

该志在继承前志编修原则的基础上做出了适当的调整,没有单独使用纲目体或平目体,而是将两者相结合,灵活设置类目,以此补充前志的不足。

《康熙高淳县志》保存了清康照二十年(1681)以前高淳县历史发展的全过程,为全面研究高淳县历史发展的相关情况提供了丰富资料,具有重要的史料价值、是研究高淳县历史必不可少的参考文献。

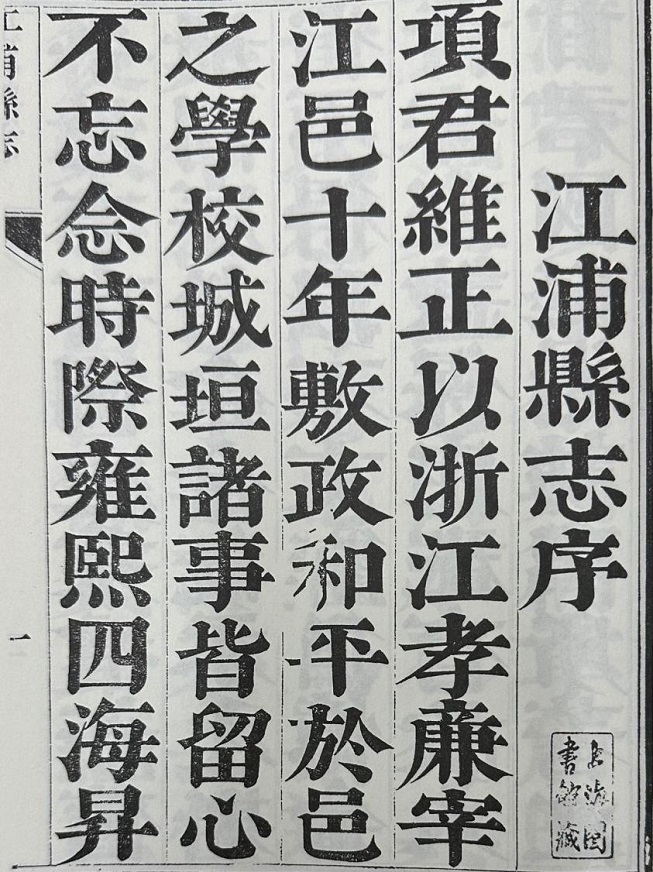

以《艺文志》出圈的南京名志——《雍正江浦县志》

江浦设县较晚,虽有旧志,亦散见于省府邻境诸志。《雍正江浦县志》共8卷,于清雍正四年(1726)完成刻本。

主持修志的项维正,字端伯,号干亭,嘉兴县人,康熙五十六年(1717)始任江浦知县。此志为项维正与教谕朱廷策、训导王䭲、邑人杨居丙等人,搜访汇辑而成。其发凡起例,皆为维正手定。卷前有江浦名胜图16,为邑人王之翰所绘,画刻颇佳。

而该志最妙之处,则在其《艺文志》,在保留了本土文献前朝书写方式的同时,其中还出现了多人数景连续书写的精彩篇章,甚至连部分文献的作者本人亦成了该《艺文志》中所记景观的组成部分,是志书中少见的文献景观。

南京诗人与美食家修志的得与失——《乾隆江宁县新志》

《乾隆江宁县新志》为清乾隆十三年(1748),时任江宁知县袁枚、名士王箴舆等修纂付梓的志书。

袁枚是乾隆年间名噪一时的性灵诗人、散文家、文学批评家和美食家。其人善文,乾隆七年(1742)外调,先后于溧水、江宁、江浦、沭阳共任县令七年,为官政治勤政颇有声望,但仕途不顺。乾隆十四年,辞官隐居于南京小仓山随园,吟咏其中,广收诗弟子。

《乾隆江宁县新志》上承清康熙二十二年(1683)所修的《康熙江宁县志》,补录了期间65年的内容,此志以图、表、志、传史体出之,袁枚在修志选材上有自己的独特取舍,却无文人修志的庞杂冗琐,简而不失要点,是一部记载清代鼎盛时期南京历史的重要志书。

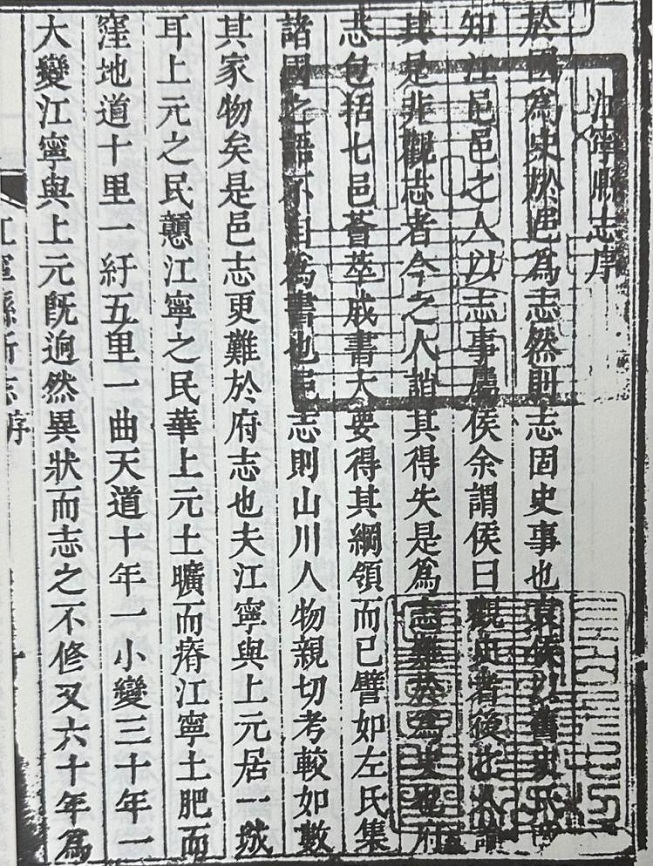

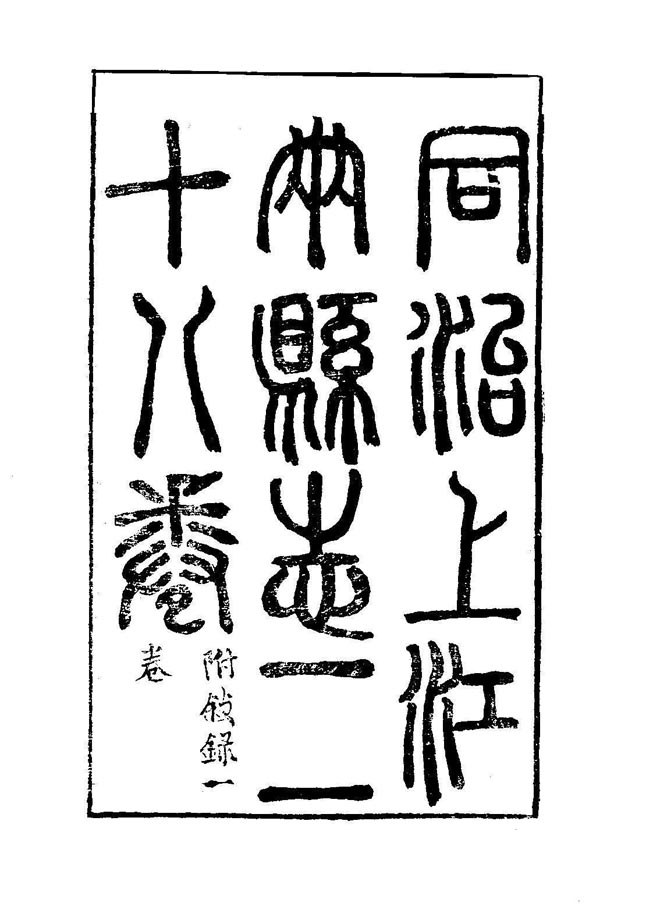

南京历史上唯一两县合修的县志——《同治上江两县志》

清同治十三年(1874),莫祥芝、甘绍盘两县令提议纂修两县合志,以使上元、江宁二县珠联璧合。修志建议提出后,很快就得到江宁知府蒋启勋、江宁布政使梅启照、两江总督李宗羲的支持。“于同治甲戌暮春之望设局于城隍庙故址,以收掌采访文字”。

《同治上江两县志》全书共29卷首1卷,总计30卷。总体架构是仿照纪传体,同时兼采编年体的模式,共分记、考、谱、录、图5类。书前有两江总督李宗羲、江宁布政使梅启照、江宁知府蒋启勋、继任上元知县沈国翰写的4篇序、目次与采访修纂姓名。

拟稿:钱秋睿

审核:王达云

李琳琳

发布:朱 鹏

发表评论