内丘人,内丘事儿,每天晚上都推送,点击上面关注我们就可以看到

九里岗上说三郎

李恒坤

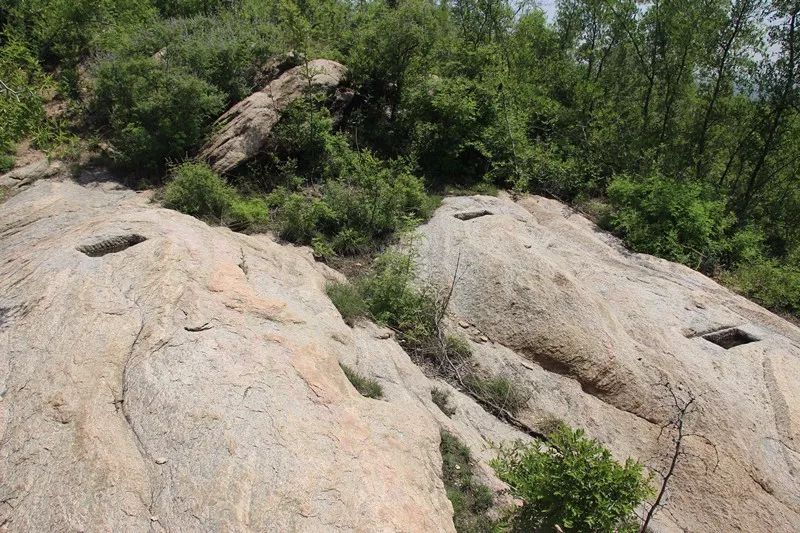

在内丘城西,扁鹊庙东有一处非常神奇的地方叫做九里岗,又名三郎岗。这里好似鹊山的喉舌,中间一道山岗,两边河流护卫,鹊山背后为张角所筑黄巾军军寨(凌霄山寨)。站在三郎庙,西面可仰观高地,北、东,南三面皆能瞭望远处。东头是张角所筑中央寨的东门(红门);西头是传为汉代屯驻军队的营里(桃园)。这里不但军事位置尤为彰显,而且文化遗迹遍布,附带着众多的风物传说,造就了诸多的传奇和神秘。

一、九里营盘庙宇多

从内丘县城前往神头扁鹊庙拜谒,沿官道,经西丘,寻马河而上,过郊台、柳林、下马庄,迎面就是红门,红门所处的村庄叫申家洞,古称神家洞。历史上,这里确实建造着一座大红门。红门里建造着恢弘的茶棚庙群。昔日,上庙的官道要从这大红门进去,然后翻过九里岗,便到了营里(东营、西营),营里又叫桃园。九里岗的山路大约九里,所以叫九里岗,又因在岗顶上建造着一座三郎庙,也叫三郎岗。各地多有二郎庙,唯三郎庙确实少见,这里的三郎并不像二郎一样,是个排行老二的一位神仙,而是供奉着三位神主,还有农历四月初四专门设立了庙会,为三郎庙增添了无比的神奇。

由于九里岗接近扁鹊庙,历史上,这一带的庙宇多为茶棚庙,茶棚庙中大多是供奉鹊山圣母。鹊山圣母也就是扁鹊庙中的后土。扁鹊庙是以天地人三才布局来修建,在中间供奉着承天效法厚德光大后土皇地祇,即后土,俗称奶奶,是道教尊神“四御”中的第四位天帝,她掌阴阳,育万物,因此被称为大地之母。每年农历三月初一扁鹊庙会,会前半个多月,一是来朝拜扁鹊,更是来敬奉奶奶。人们开始摩肩接踵,天南海北汇聚而来,届时迎接的客流量达上百万人次,因此建造大量的茶棚来安置这些香客。茶棚作为鹊山文化的特殊产物,遍布沿路各地,尤其在九里岗一带分布着众多的茶棚聚集地,像九里岗首的红门茶棚,三郎岗茶棚,桃园(营里)茶棚等,都是非常大的茶棚群。奇怪的是三郎岗的茶棚却与众不同,何以供奉三郎,甚是值得研究。

三郎庙又称三神殿、三爷殿、三郎神祠,主要为东部任县的茶棚,并在石流河村东武家沟东坡还置有3亩多茶棚地,以供庙会时柴草之需。三郎岗上原来除了有三郎庙,也建造着其他众多的庙宇,立有大量碑刻,十分红火。可惜在二十世纪五六十年代尽数毁坏。后来,由于去往扁鹊庙的官道改为公路,绕岗而过,致使三郎庙更为冷清。现在仅存留大片遗迹,为研究三郎庙中三郎的渊源造成了困难。不过,幸有周围村民在原址上恢复建造了一座三郎庙,并根据口述和想象塑造了三郎神像。细心观察就会发现,居中的一位带有王者风范,两边分列两位武者形象。一位右手按剑,左手攥拳,呲牙红髯;另一位右手抚膝,左手举刀,眉清目秀,脸色红润。当地人一会儿讲,三郎庙供奉的是柳展雄,还留传着一段“伍子胥鞭打柳展雄”的故事;一会儿又说三郎分别是刘、诸、葛(只是字音,不见文字)三位元帅,刘是刘展雄,诸葛不知所云。旁边还供奉着猪神,更不知为何。

二、三郎传说柳展雄

据说九里岗中间的三郎庙原来宏伟高大,还建有戏楼,若唱戏,不能唱《伍子胥鞭打柳展雄》这一出,一唱就会着火。既然庙中供奉着柳展雄,为啥还要唱“鞭打柳展雄”?再者,究竟有没有戏本《伍子胥鞭打柳展雄》,很难说,只是传说。

话说古时候,山大王柳展雄在九里岗占山为王,于红门处设关守寨。这一日,伍子胥护卫着马娘娘由东路而来,到在红门前被拦住去路。伍子胥借道不成,打将起来。先是柳展雄副将金钱豹没战几个回合,便败逃而去。报于大王柳展雄,说是门前来一猛将,抵挡不住。柳展雄手持钢刀,披挂上阵,来在红门。只见伍子胥手持铁鞭,身长一丈,腰十围,眉间一尺,真乃奇人也,柳展雄已然怯了三分。一旦搭话,伍子胥更是口齿怪异,牙板整块,声如洪钟,柳展雄已然丢掉二分斗志。话不投机,杀将起来。柳展雄原本也是奇才良将,自是一番鏖战。打过三百回合,不分胜负。柳展雄见伍子胥铁鞭招数神奇,千变万化,暗自称奇,心生爱慕。伍子胥也试出柳展雄的武功非同一般,心中称赞他威武英雄。柳展雄依仗地形熟的优势,伍子胥则仗手中鞭技压群的特长,两人斗智斗勇,丝毫不让。只打的天昏地暗,不可开交。毕竟柳展雄略逊一筹,不小心,一个失足,挨了伍子胥两鞭。立马跳出圈外,抱拳认输。两位相互爱惜,不再言战。柳展雄请马娘娘和伍子胥山寨一叙,伍子胥爽快答应。盛情宴罢,柳展雄护送伍子胥翻过太行西去。从此便流传下来“伍子胥鞭打柳展雄”这一故事来。

故事很动听,但毕竟是传说,真实性究竟有多大,不好定。往往传着传着就神奇了,传成张冠李戴了。

伍子胥(前559—前484年)在司马迁撰写的《史记》中有传,确有“伍子胥过昭关”的记载,并演义成了“伍子胥一夜白了头”的故事。明末小说家冯梦龙将其编入了历史演义小说《东周列国志》。伍子胥是楚国人,姓伍,名员,字子胥。楚平王听信谗言,设计杀了伍子胥的父亲和兄长,伍子胥携楚太子建之子胜逃奔他国,被楚兵一路追杀。伍子胥二人碾转到了离昭关六十里路的一座小山下。此关被右司马远越领兵把守,很难过关。扁鹊的弟子东皋公住在山中,他从悬赏令上的图例中认出了伍子胥,生了同情之心,决定帮助他。东皋公把二人安顿在自己的居所,一连七日,却不谈过关之事。伍子胥实在熬不住,急切地对皋公说“我有大仇要报,度日如年,这几天耽搁在此,就好象死去一样,先生还有什么办法呢?”东皋公说“我已经为你们筹划了可行的计策,只是要等一个人来才行。”伍子胥犹豫不决,晚上,寝不能寐。他想告别东皋公而去,又担心过不了关,反而惹祸;若是不走,不知还要等多久?如此翻来覆去,其身心如在芒刺之中,卧而复起,绕屋而转,不觉捱到天亮。东皋公一见他,大惊道“你怎么一夜之间,头发全白了?”伍子胥一照镜子,果然全白了头,不由暗暗叫苦。东皋公反而大笑道“我的计策成了!几日前,我已派人请我的朋友皇甫讷来,他跟你长得像,我想让他与你换位,以蒙混过关。你今天头发白了,不用化妆,别人也认不出你来,就更容易过关了。”当天,皇甫讷如期到达。皋公把皇甫讷扮成伍子胥模样,而伍子胥和公子胜装扮成仆人,四人一路前往昭关。守关吏远远看见皇甫讷,以为是伍子胥来了,传令所有官兵全力缉拿。待官兵最后发现抓错了,伍子胥二人早趁乱过了昭关。有的官兵认识皇甫讷,东皋公又与守关长官远越要好,于是,此事安然过去。伍子胥顺利通过昭关,来到吴国,帮助吴公子姬光夺取王位。后来又同孙武一道,率兵攻取楚国,楚平王已死,伍子胥掘其尸,鞭三百,以报仇恨。

从这段故事中发现,原来是扁鹊的弟子东皋公巧用计谋助伍子胥过了关。也就是说,伍子胥之所以被拉到了内丘,是因为东皋公,和扁鹊。当时赵国尚未建立,内丘属晋国,伍子胥远在楚吴之地,为何演义成了在此“鞭打柳展雄”的故事情节呢?柳展雄又是何许人也?在《伍子胥》的各种演义的剧本中确有柳展雄这个角色,但是出场很突然,退场也很突然。

其实,真正的柳展雄是战国、春秋之际一位奴隶起义领袖。柳展雄原名展雄,又名柳下跖(zhí),在先秦古籍中被诬为“盗跖”和“桀跖”。相传,柳展雄是贤臣柳下惠的弟弟,为鲁孝公的儿子公子展的后裔,因以展为姓。约春秋末期的公元前475年,在鲁国西北部柳下屯(今曲阜柳庄一带)领导了九千人的奴隶大起义,史称柳下跖(柳下,地名;跖,赤脚奴隶)起义。起义军转战黄河流域,各诸侯国望风披靡。沉重打击了奴隶主的统治,推动了我国历史从奴隶制向封建制的转变。起义规模之大,时间之长,范围之广,影响之深,是空前的。盗跖传为盗贼的祖先,他曾把圣人孔子给骂的哑口无言。柳展雄生存的年代与扁鹊生存年代大抵相近,并且起义活动范围可能涉及到鹊山一带,柳展雄据九里岗为起义山寨,红门为关口。因此可以看出,这只不过是在延承扁鹊文化的时候,借扁鹊弟子东皋公助伍子胥过关,柳展雄据关,而演义的一段传说而已,这里除了浓郁的扁鹊文化内涵,更有着深厚的军事文化底蕴。由于伍子胥是忠臣大夫,柳展雄是起义领袖,被统治阶级侮说“盗贼”,自然会演义的结果自然是正义战胜忤逆的版本。演义毕竟是演义,至于伍子胥和柳展雄的纠缠真实性已很难考证。

三、三郎疑似刘关张

“伍子胥鞭打柳展雄”的故事发生在九里岗的东头“红门”处,而九里岗的西头“营里”(今分东营、西营)也非常有讲究,传说这里在汉代时打过仗,屯过兵。殊不知,“营里”原来叫做“桃园”。再联想三郎庙中三郎的形象,“刘诸葛”的尊称,以及这一带的风物传说。难免令人生疑,这里岂不是刘、关、张桃园三结义的地方么?

我的想法确实大胆,但也深思熟虑过。不料,没等解释,便遭受了很多的微词。说我是异想天开,不着边际,净扯淡,桃园三结义分明在涿州,怎么能跑到内丘?

我很无奈,非常理解,时下拿着《三国演义》来定论历史细节的大有人在。要知道,演义出来的是故事,虚构的成分很多。再者,创作《三国演义》的罗贯中(约1330-约1400年)是元末明初的小说家,距三国时代上千年,不可能洞悉前世发生的所有历史事件。《三国演义》原来叫《三国志通俗演义》,是一部小说作品,有着大量情节需要虚构从而达到其艺术效果。如若抱着《演义》去研究历史,难免太虚幻、太失真了。

我们都知道,罗贯中编出“桃园三结义”的故事,是依照《三国志》中的关羽和张飞的有关记载拓展出来的。关羽“字云长,本字长生,河东解(今山西运城)人也。亡命奔涿郡。先主于乡里合徒众,而羽与张飞为之御侮。先主为平原相,以羽、飞为别部司马,分统部曲。先主与二人寝则同床,恩若兄弟。而稠人广坐,侍立终日,随先主周旋,不避艰险”。张飞“字翼德,涿郡人也,少与羽俱事先主。羽年长数岁,飞兄事之”。《志》中只说,关羽和张飞为刘备抵御外侮,同甘共苦,同床而寝,恩若兄弟的感情;而且只是张飞将关羽当做兄长一样来对待,并不见三人结义之说。也许故事是可靠的,但罗贯中为了增强文学艺术性,属于嫁接的。即便“结义”,也不该是刘备为老大,早已有了历史佐证,关羽不但年长于张飞,还年长于刘备,谁是大哥,与《演义》产生了冲突。

据清代编修的《关帝志》记载,康熙十九年(1680年),山西运城常平村关帝家庙进行翻修,人们在关羽的衣冠冢前的枯井里挖出了一方墓碑,墓碑上刻着《关侯墓碑记》,内中详细记载了关羽的生平。原来他生于书香门第,祖父关审“冲穆好道”,以《易经》《春秋》作为家训,父亲关毅,自幼饱读史书,生性仁孝,于桓帝延熹三年(160年)六月二十四日得子,即是关羽。关羽成年后娶同乡女子胡氏为妻,两人育有长子关平,而并非是《演义》中的收养义子。刘备的出生年月在《三国志》中虽然没有记载,但从卒在章武三年(223年)四月二十四日,“时年六十三”可知,他生于桓帝延熹四年(161年)。或有人质疑,刘备卒于223年,享年63岁,应生在160年呀。要知道,这种推算是错误的。传统的理念是,人一出生就算一岁,因为这包含了生命孕育的十月,故习惯以虚岁称之,是合乎道家之理的,刘备享年63岁自然是虚岁。关羽比刘备年长一岁,他们虽亲如兄弟,却不能有桃园结义排座次之说。

罗贯中何以要虚设一个“桃园三结义”的场景,让刘备为老大呢?实属小说艺术化处理的结果。刘备是主,关羽和张飞是仆,主仆亲如兄弟,便要树立一个老大,刘备自然当之无愧。加上《三国志》中对人物的记载,大多都没有出生年月,这也给罗贯中在塑造人物年龄上开了方便之门。

罗贯中为什么要将“结义”培植在涿州呢?这也是艺术化的处理,因为刘备、张飞皆为涿州人,关羽是山西运城人,早年间因犯事不得已背井离乡,躲到幽州涿郡讨生活,结识了刘备,开启传奇的一生。其背景是“先主(刘备)不甚乐读书,喜狗马、音乐、美衣服。身长七尺五寸,垂手下膝,顾自见其耳。少语言,善下人,喜怒不形于色。好交结豪侠,年少争附之。中山大商张世平、苏双等赀累千金,贩马周旋于涿郡,见而异之,乃多与之金财。先主是由得用合徒众”。刘备在得到了中山商贾张世平、苏双的资助后,拉起一杆队伍,关羽和张飞皆为队伍中的佼佼者。一般是患难之交方见真情,此一时,刘、关、张三人并不一定建立起深厚的感情。他们的感情应当是在“灵帝末,黄巾起,州郡各举义兵,先主(刘备)率其属从校尉邹靖讨黄巾贼有功,除安喜尉”的时候。走向了战场,开始患难与共,方才建立起恩如兄弟的感情。三人即便结义,也未必一定是在涿州。我曾去过涿州“桃园三结义”的地方,发现故迹明显为明清印记,这是在《三国演义》的基础上,得到皇家儒教思想推崇后的产物。

我从不否定刘、关、张“结义”的故事,而是认为可能性是比较大的,应当是罗贯中异地嫁接来的一个故事情节。罗贯中祖籍山西太原。元末战乱时期,初在农民起义军张士诚幕府作宾客,后对张士诚失去了信心,返回老家太原。至此阅历已是十分丰富,开始着手创作《三国演义》。他在创作过程中,一定会大量采撷史料,选取元代的《三国志平话》的素材,四处踏访遗迹,详加考证,而后成篇,力求符合原《志》中故事的真实性。尤其在“贬曹褒刘”的思想影响下,对刘备的发迹明显的倾注于笔墨。将讨伐黄巾军立功了作为关键的起点,得到封赏安喜县县尉的一个小官。后来朝廷有令,因军功而成为官吏的人,都要被精选淘汰。因此郡督邮要遣散刘备时,刘备鞭打了督邮,弃官逃亡,自此真正进入打江山的创业阶段。

刘备讨伐黄巾军在哪,打了一场什么样的胜仗,《三国志》只是一言带过,都没有交代。如果依照历史信息,以及一些风物遗存来分析,刘备应当是在内丘攻取了黄巾军的中央寨,即凌霄山寨,拔了黄巾军的司令部,立了功。

试想,刘备所拉起的队伍仅仅是五百余人的一小股力量,而张角所发动的黄巾起义众之百万,将青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州的信众划分为三十六方,大方万余人,小方六七千人,每方设一渠帅。张角坐镇凌霄山中央寨,统领三十六方军队。刘备呢,只是依附于校尉邹靖的队伍去讨伐黄巾军,若想立功,自然不会以卵击石,去正面抵抗势如破竹的黄巾军。他一定会巧用心计,讲究智取。战场全面拉开后,随着黄巾军的接连失利,不久张角病逝,造成大后方松散,指挥环节薄弱。涿州距离凌霄山中央寨仅五百来里,刘备立功心切,便沿太行山一路赶来,要偷取中央寨。他首先安营扎寨在九里岗西首桃园(因屯军称营里)一带,想着从鹊山正面进攻,夺取鹊山后的中央寨。不料,因之山高路险,持久攻克不下。后在桃园聚义相商,确定了如何智取中央寨的计策。一部分在前面仍然虚张声势佯攻,而大部人马悄悄绕到鹊山后,再兵分两路,一路从黄岔直捣中央寨司令部,另一路从寨门沟攻打二道横岭上的守军。一举告成,大获全胜,破了中央寨。至此,黄巾起义正式宣告失败。

此战事所生发的诸多故事一直都在内丘留传着,并有古县志记载为证。明崇祯十五年乔中和在编撰《内丘县志》时记载:“鹊山,山顶有白石(误,应为“黑石”)如鹊,东向高竦为鹊头,西背低平为鹊尾,昔有驻兵其巅者,敌仰攻不克,潜觅其尾遂破之,山形如鹊故名鹊。”

桃园正好处在鹊山鹊石之前。鹊山后有寨门沟,又称石门塞;还有黄岔,又称黄卡(黄巾军关卡),皆可通往黄巾军寨,并通达鹊首,这些都恰好应对了所谓的阵势。为什么这段战事在古志虽有明确记载,但人物处理却很含糊呢。其主要原因或为两种情况。其一,明初,由于罗贯中的《三国演义》影响非常之大,刘、关、张结义的传说深入人心,并得到了皇家推崇,逐渐被认同为故地在涿州而不在他处。至明末乔中和修志的时候,内丘鹊山的传说已经很淡化了。其二,因为鹊山医道传承除了扁鹊,再就是张角。当地的,以及巨鹿一带的人们把张角尊为老神,黄巾军被刘、关、张打败是不符合敬仰信念的。至今在每年农历三月十五、十月十五的凌霄山传统庙会时,红门处的申家洞人都要携带神案上山敬奉。而黄岔有张角保卫山寨的传说。官府来攻打山寨,因为攻不下,便施展道术,撒豆成马,剪纸为兵。张角一见山寨不保,也连忙施展道术,手持利剑,口念咒语,顷刻间大雨倾盆,纸人立马淋散,豆马滚落山下,保住了山寨。不管怎样,破寨和守寨,是经过了一场斗智斗法鏖战的。元代《三国志平话》中有“张飞见黄巾”的故事,却不见史载,也很能说明一些问题。宋元时期,大量故事在这里一定是广为流传的,罗贯中在刻画人物的时候肯定会加以关注,多有采撷。包括“伍子胥鞭打柳展雄”,很像《演义》中的战例。

如果从九里岗上三郎庙中三郎神像来看,也会不由自主的联想到刘、关、张的形象。居中的王者自然是刘备,分列两边的武者右手按剑,左手攥拳,呲牙红髯的酷似张飞;右手抚膝,左手举刀,眉清目秀,脸色红润者接近关羽。只是无须,稍存怀疑。但这是在当地人口述的情况下塑造的,难免想象出现轻微差异。再从尊称刘朱葛来理解,也非常值得推敲,口传音误是难免的,刘朱葛,岂不是刘备和诸葛亮的组合么。将这些众多的历史信息,围绕一个地名桃园和三郞加以分析,这不就是桃园三结义的故事原型么?

营里叫桃园也是有物证的。在西营村有半块康熙二年“桃园村新建茶棚记”,开头说“夫桃园者,先贤避秦处也”,接下来又说“今不可信”,足以说明很多问题。清初,桃园三结义在涿州早已根深蒂固,而这里的桃园仍然保留着古老的传说,既然刘、关、张不能在此结义,那么就成了陶渊明的“桃花源”了。尽管当时就知道这是附会,人们却心存无奈。有时候,传说和历史往往会开很大的玩笑,内丘究竟是不是桃园三结义的发源地,也只有罗贯中心里最明白。

招聘,求职,房屋租售,二手买卖

发表评论