作为拥有110年历史的沈阳市图书馆,现有古籍10万册,古籍善本书133部3038册。其中1部入选《国家级珍贵古籍名录》,53部入选《辽宁省珍贵古籍名录》。清末民初吴廷燮写本《明实录》,为明代史料长编,是国内尚存的唯一一部较完整的钞本,为沈阳市图书馆的镇馆之宝。

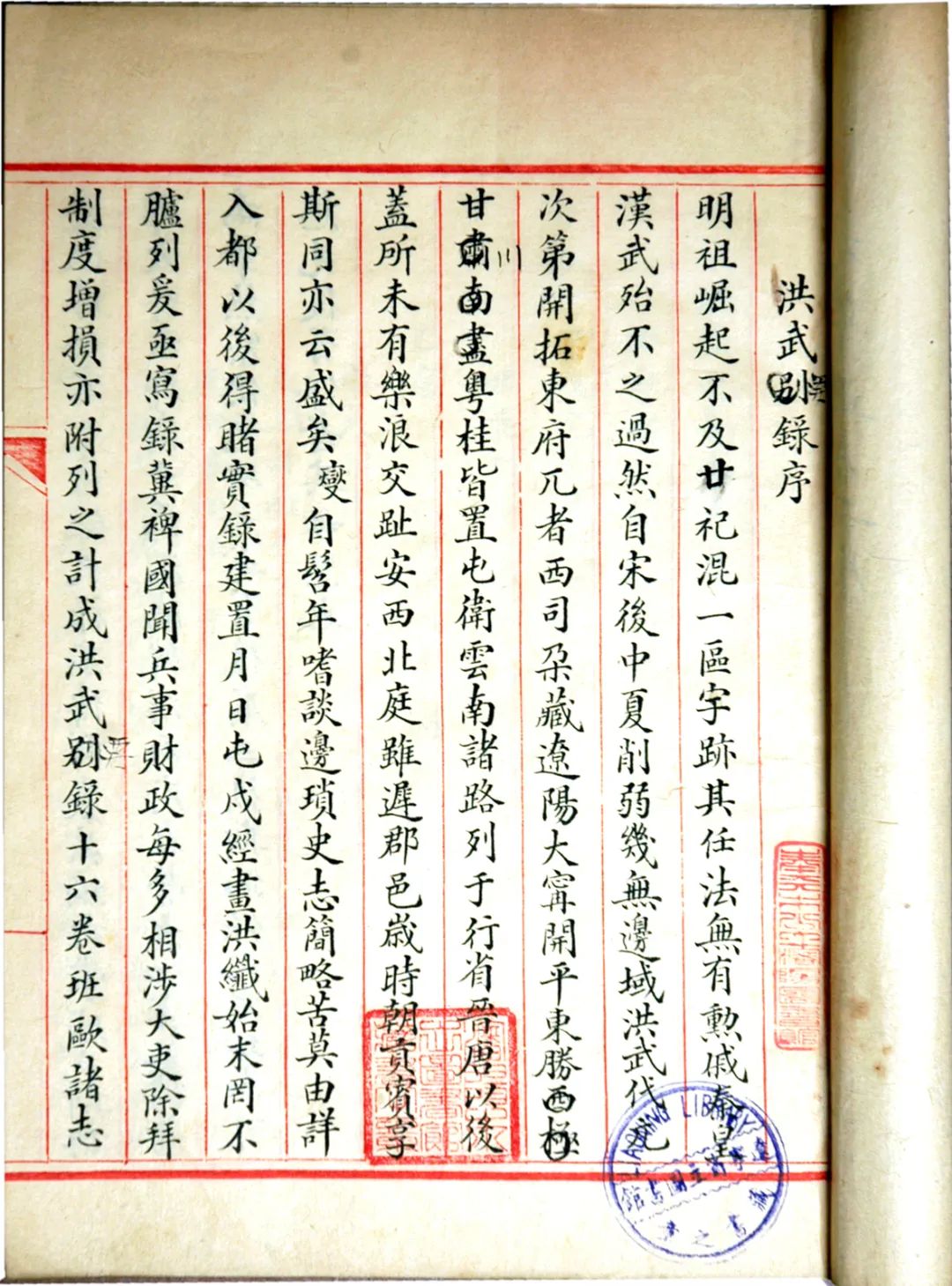

镇馆之宝《明实录》之《洪武别录》

01

《明实录》传写流布

《明实录》,一部明代官修的编年体历朝史书,书中所记自明太祖朱元璋起,到明思宗朱由检结束,共计明朝16代皇帝的历史。

这种“实录”体,最早出现于南北朝时期,《隋书·经籍志》著录有《梁武帝实录》《梁元帝实录》等。从唐代开始,每一位新君继位,都诏令史官根据前一皇帝的起居注、时政记、日录等,重新加以汇总,编成前一皇帝的编年大事记。此例一开,历代相沿,代代都有实录。但唐至元的实录都已亡佚,所存者只有唐韩愈撰的《顺宗实录》,共5卷,保存在《韩昌黎文集》中。实录是介于记注和撰述之间的著作,由于取材至繁,因此,新王朝都把前一朝代的实录,妥善保管,以备修史。

因明史多取材于实录,所以《明实录》在明代史坛上占据了“国史”的重要地位。明代《实录》规禁极严,吴晗在其《读史札记》中考校道:“实录纂修完成后,誊录正副二本,其底稿则于择日进呈前,史官会同司礼监官于太液池旁椒园焚毁,以示禁密。”台湾版《明实录·序》中也记有:“廷臣非预纂修,不得寓目。”“新帝登极后,即召修实录”。其正本藏于石室金匮之皇史宬,副本则藏于内阁。足见,那时的实录是密不示人的,因而也就没有刻本。

到了万历以后,始有传写流布。因此,近代藏书家视钞本为珍本,而且其版本情况十分复杂,且多为残卷。传世重要版本主要有馆本(国立北平图书馆本)、晒蓝本、台本、抱本(抱经楼本)、苏本、梁本、广方言本等。1962年中国台湾“中央研究院”历史语言研究所傅孟真、黄彰健等人以国内许多钞本及美国、日本微卷进行校勘明实录费时三十年,刊出了《校印明实录》一书。黄彰健在序中说:“史语所校勘明实录,所据本子不可说少,但仍然有些本子无法借校。据我所知,在国内,辽宁省立图书馆藏有吴廷燮送的太宗英宗穆宗实录……”序中提到的辽宁省立图书馆就是沈阳市图书馆于1929年至1931年间的曾用名。

镇馆之宝《明实录》之《洪武别录》

02

吴廷燮其人

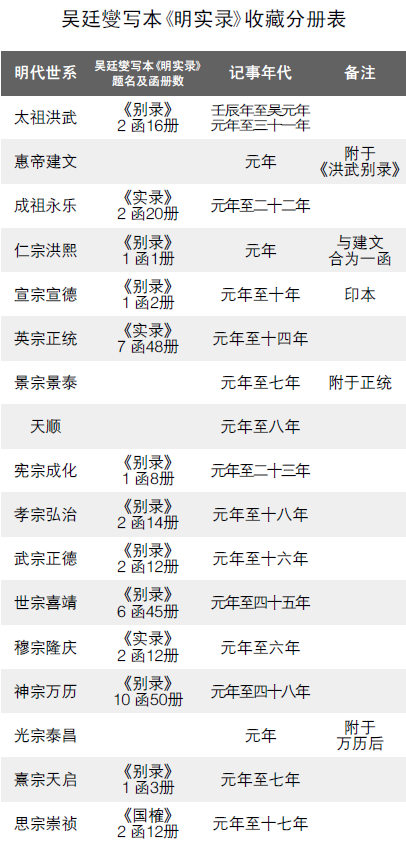

吴廷燮写本《明实录》(以下简称吴本《明实录》),是钞本《明实录》卷帙完整的一部,全书总计42函256册。记录了从元顺帝至正十二年(1352)到明崇祯十七年(1644)近三百年明朝的历史。

吴廷燮(1865-1947),字向之,又字次夔,晚年号景牧。祖藉江苏江宁,生于山西榆次,历史学家。清光绪二十一年(1895)中甲午科顺天乡试举人,由誊录叙通判。光绪二十七年(1901)调署太原府同知。次年应山西巡抚赵尔巽之邀,出任太原府知府。光绪三十年(1904)随赵入京师政务处。次年补巡警部警政司郎中。后历任巡警部右参议兼宪政编查馆编辑、度支部参议、内阁法制院参议、署副使兼弼德院参议。民国元年(1912)任袁世凯大总统府秘书。民国三年(1914)任北京政府政事堂主计局局长,并被清史馆馆长赵尔巽聘为清史馆总纂。民国五年(1916)政事堂改国务院,主计局改统计局,吴廷燮任统计局局长。民国十七年(1928),北京政府解散,统计局随之结束,吴廷燮被阎锡山聘为顾问。后应张学良之邀,赴沈阳萃升书院,主讲史学。又受聘为奉天通志馆总纂。吴先生对明清两代的历史造诣颇深,是史表专家,辑录历代方镇年表十余种,也很重视地方史志的研究,参加过《奉天通志》《江苏通志》《河南通志》等书的修纂。吴廷燮在中国史学领域颇有建树,尤其对明清两代的历史更是造诣很深。曾任中华民国总理的靳云鹏称道吴的学识:“京师士大夫,欲求朝章国故之学,言必向之吴君,……而国家考定大制度,倚君尤重,君职院局,余是以知君深。”

吴廷燮像

03

发现吴本《明实录》

1978年初,国家文物局在南京召开了全国古籍善本书总目编辑工作,根据会议精神,成立了“全国古籍善本书总目编辑领导小组”,在全国范围内进行善本书普查工作。沈阳市图书馆馆员在古籍清理和鉴别善本书的过程中,发现了吴本《明实录》。

当时从事古旧籍管理工作的沈阳市图书馆馆员杨书元,就他的发现,向曾经从事古旧籍贯管理的老馆员询问《明实录》的来源,回答说是从京师图书馆(现国家图书馆前身)抄来。仅凭这一句话,尚不能成为写本《明实录》的终极定论。

当时,沈阳市图书馆因馆舍面积狭小,古旧籍图书分藏于沈阳故宫的文朔阁与沈阳歌舞团的小排练厅中的临时存藏点,两处距位于中街的馆舍都有一定的距离。为了查清《明实录》的来源,杨书元不辞辛苦,每天多次往返本馆与藏书处。功夫不负有心人,其后从馆藏古籍图书中发现了民国十九年出版的本馆馆刊一册,名为《辽宁省立图书馆馆刊第一卷》。在专著一栏中,有时任馆长卞鸿儒的一篇《馆藏写本明实录提要》,其开篇写道:“民国十八年岁末,江宁吴向之先生廷燮,旧藏写本《明实录》三十九函,二百四十四册(实为四十二函,二百五十六册)捐赠辽宁省立图书馆。”

为了获得更多的关于吴廷燮具体捐赠情况,杨书元又先后查阅了《中国丛书辑录》《清史稿》《奉天通志》《萃升丛刊》等书,收集了吴廷燮大部分著述,最后又查到了《国使馆馆刊》,在此看到了吴廷燮著的《景牧自定年谱》。在此,他写道:“民国十七年,张汉卿司令廷卞充萃升书院主讲。”藉此证明,1928年吴廷燮不仅来到了东北,还对东北产生了深厚的情感,这为1929年赠书之事奠定了基础。藉上述两点,本可以证明其真伪,但杨书元又对全部写本进行了核对,在第2册里发现有吴廷燮撰传序文一篇。此外在铅印本《宣德别录》前,还有“江宁吴廷燮辑”的署名。

1980年,一位名叫杨文轩的读者到沈阳市图书馆查阅《萃升丛刊》,在与其交谈中得知,民国时,杨文轩曾就读于沈阳萃升书院,并且是吴廷燮的学生。这一次邂逅,使杨书元对吴本《明实录》又多了一个佐证。经杨文轩辨识,《明实录》中有几册是吴亲笔所录。吴的书法字体特殊,比较容易识别。这也是确认《明实录》钞本是吴廷燮秘藏珍本的佐证之一。

04

吴廷燮捐赠写本《明实录》

就吴廷燮捐赠一事,卞鸿儒在《馆藏写本明实录提要》一文的最后写道,“此书得归本馆,系金君静庵之介绍,而王公维宙、翟公熙人亦予以相当之赞助,最后张司令长官慨赠钞费以促其成。”

吴廷燮捐赠的初衷是:“吾老矣,向从前抄此书,颇费钩稽,子孙尚难世守,惧逐散佚,岂非虚掷精神乎!”而后又说:“吾以此书捐赠于辽宁图书馆,非惟书能永保,且为东来留一纪念计,无有善于此者”。

心怀感激的卞鸿儒馆长,特别于1930年1月15日在《大亚画报》刊登鸣谢启事一则。为酬谢吴廷燮捐赠图书一事,卞馆长于当年的3月19日在沈阳著名的明湖春大饭店宴请吴廷燮,还特别邀请了当时的辽宁省教育厅厅长吴仲贤、省政府秘书长金毓黻、东北大学副校长汪兆藩作陪。对于吴廷燮捐赠写本《明实录》,东北人之所以十分看重,还是因为它的版本价值所在。

05

吴本《明实录》价值

吴廷燮写本《明实录》,除《宣德别录》(于民国六年付梓,前有同年沁水贾耕序)系以铅印本补配外,皆系钞本,朱丝栏,行款、版式不一,多为十行,行十九字,四周单边,白口,单鱼尾。明代十六朝各有专录,皆抄自清内阁明清档案,并经吴廷燮本人严格校勘,是一部近于内阁原本的罕见珍本。因抄录时略有节删,所以个别改题“别录”。其中《英宗实录》七函四十八册,内有四函二十八册为棉纸楷钞,当为汲古阁本,弥足珍贵(注:汲古阁本是以二十八宿为次第,蓝格,每半页十一行,行二十字,四周单边,白口,无鱼尾)。吴本《明实录》是现存钞本《明实录》中卷帙较为完整的一部,它记录了有明一代各朝之史实故事,朝章国计,具有一定的文献价值和史料价值,是研究明史不可或缺的版本。

为了保护这部镇馆之宝,沈阳市图书馆从上至下,倾尽全力,设专库及副研究馆员级的专职人员进行研究与日常修护。

保护,是为了更好的承传。从2018年开始,沈阳市图书馆对这部吴本《明实录》全部进行了无接触式的扫描。目前,吴本《明实录》已扫描完成,正处于核校之中,不久的将来,这部沈阳市图书馆镇馆之宝,会以崭新的面貌呈现在读者面前。CL

发表评论