黄永年先生是著名的史学家、文献学家。他的《唐史史料学》结合自己的治史心得,有重点且深入浅出地介绍了史料的源流、价值和使用方法,对唐史学者十分实用,对普通读者也不无启迪。

怎样阅读《旧唐书》

《旧唐书》既有很高的史料价值,而且纪传体内容又较全面,因此有志研究唐史者必须以此书为主,认真阅读,打好坚实基础。这里提出一些系统阅读《旧唐书》的方法和建议,供读者参考。

(1)先读列传,不要一上来就读全书最前面的本纪。因为本纪虽重要,但只记简单的事实,没有写出事实的过程以及前因后果,只有骨架而没有血肉。先读本纪既抓不住头绪,又加深不了印象,因此不如先读列传。

列传除后面的类传和四裔传外,文武显贵官即政治舞台上的重要人物都是按时代编排的,可以分单元来阅读,如把高祖、太宗时代的人物作为一单元,高宗、武后、中宗时代的人物作为一单元,睿宗、玄宗时代的人物作为一单元,等等。在阅读每一单元的列传时,可时常查对一下本纪,弄清时间和事件顺序,还要注意在类传如外戚、宦官、良吏、酷吏等传中找到同一时期的人物一起阅读。

由于同一事件会在相关的许多人传中都有记载,只是详略程度、叙述角度不同,这样,读完一个时期的列传,就会对较大的事件留下深刻的印象,同时也掌握了记载某事哪条史料最详最可信据,便于日后研究时利用。然后,再将这一时期的本纪仔细阅读一两遍,以本纪为纲整理一下阅读列传所获得的丰富史实,形成条理清晰、全面系统的认识。接着便可以进入下一个单元的阅读。

(2)有区别地阅读志。志有其特殊性,牵涉到各方面的典章制度和各种专业知识。就《旧唐书》来说,职官志、地理志、食货志最为重要。官制、地理几乎每篇列传都遇到,必须把这两种反复通读,并随时翻检查阅。但职官志里的官制职掌只是规定如此,实际其权力之大小常随政治斗争而有变化,读列传时应加以注意,用实例来丰富职官志的内容。食货志则是集中讲财政经济,研究唐代财政首先要通读,同时在读列传时注意搜辑这类事例。

刑法志是唐代的法制史,经籍志是书目,和类传里的儒学传、文苑传都是研究学术史的好资料,也都应该通读。礼仪志牵涉到原始宗教信仰和南北朝时期最盛行的三《礼》之学,在这两方面没有基础不易真正读懂,一般浏览即可。舆服志对研究唐代服饰者宜精读,并结合出土文物进行研究,否则只需浏览。

天文志、历志讲天文、历法,没有这方面知识者无法读懂,翻翻知道其中写些什么就可以,不必浪费精力。五行志是用“天人感应”学说记载灾异,如果排除迷信成分,所记水旱灾、虫灾、地震等倒是有用的史料,应该浏览。

(3)阅读的同时就进行研究,这样既易产生兴趣,又易读得深入。可以先从记述史事的矛盾入手,作一些去粗取精、去伪存真的考辨工作。由于《旧唐书》本纪多出于实录,列传多出于行状、家传,而此人的行状、家传与彼人的又互不相谋,再加上各种途径的采访,《旧唐书》本身讲同一件事就往往有出入,有矛盾。此外《新唐书》、《通鉴》以及其他记载和《旧唐书》之间还互有矛盾。

当然,有些矛盾是无关紧要的,或很容易解决的,如《旧唐书》卷五一高宗废后王氏传,先说王皇后和萧良娣被废后,武后“令人皆缢杀之”,后面又说武后把他俩“截去手足,投于酒瓮……数日而卒”,人哪能死两次呢?很明显,后者是采自传闻,而且太不近事理,当系武后的反对派编造以甚其恶。

至于无关紧要的小矛盾更到处可见,既无关紧要,就不必浪费精力去考证,考证应放在关系重大的事情上。如贞观二十三年唐太宗临死之前,据《旧唐书》本纪,在位的宰相只剩下长孙无忌、褚遂良。死后第二天,皇太子高宗方增加于志宁、张行成、高季辅三人为宰相。据卷七八张、高的列传,却在太宗死前就做了宰相。本纪源出实录,任命宰相这样的大事所纪年月一般不会有差错,《新唐书》卷六一宰相表也全同《旧唐书》本纪,《旧唐书》张、高传应是根据行状、家传而出了差错。一般宰相早当一年迟当一年无关紧要,但在这里却说明了一个重要史实:长孙无忌是太宗的妻兄,又是和太宗一起发动玄武门之变的首要人物,褚遂良资历浅,是靠检举揭发他人有功而被不次升擢的,都是太宗极端亲信的私党。只让这样的私党当宰相,说明太宗晚年的用人圈子已越来越缩小,而高宗上台后必然要千方百计去掉先皇的这两个私党,以维护自己的权力,长孙无忌、褚遂良后来被贬杀有其必然性,并非高宗听信了武后才这么做。这样的考证才对揭示历史真相有帮助。

还有些被有意歪曲了的史实也需要作考证,如高祖的太子建成、四子元吉在《旧唐书》的多数地方被说得毫无功劳,《新唐书》、《通鉴》等书也是如此,这显然是玄武门之变后史官秉承太宗的意旨歪曲伪造了历史,如《旧唐书》太宗本纪讲平定东都后只说太宗带了人马凯旋,卷六七李传说“太宗为上将,李为下将”带人马凯旋,故意抹掉元吉的名字,但事实上元吉是在这次战役中立了大功的,当李世民分兵去对付窦建德时,元吉就承担了包围洛阳、钳制王世充的重任,使李世民无后顾之忧。这个事实在《旧唐书》元吉传里透露了出来,《通鉴》卷一八九据柳芳《唐历》写凯旋时的情况也作“世民被黄金甲,齐王元吉、李世等二十五将从其后”,可见一手终难掩天下目,只要仔细钩稽,被歪曲了的历史一定程度上还是可以恢复本来面目的。

除了考辨史实外,还可以选择专题进行较深入的研究。这样在研究中熟悉史料、驾驭史料,将会产生最佳的阅读效果。

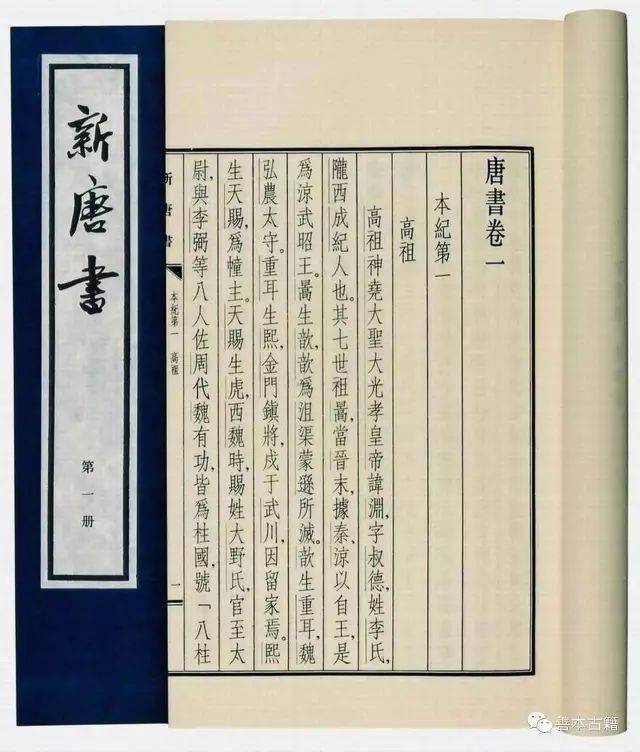

怎样阅读《新唐书》

弄清楚新旧《唐书》的优劣,自然知道要以阅读《旧唐书》为主,因为《旧唐书》保存的史料较为原始,不像《新唐书》那样大肆改窜过。而《新唐书》则不应孤立地从头到尾读,应该结合《旧唐书》来读,也就是说,在读《旧唐书》的同时用《新唐书》来对勘补充。说具体点:

(1)《新唐书》本纪由于学《春秋》,讲书法,求简,弄得字数不到旧书本纪的三分之一,而且失去了实录的原来面貌,当然不能作为主要依据,而必需依据实录的节本旧书本纪。不过旧书本纪既是实录的节本,在去取上不可能十分精当,有些有用的史料会被旧书本纪弃去不录。而撰修新书时旧书所利用的高祖到武宗以前的实录仍存在,可以被新书本纪所利用。因此从高祖到武宗以前新书本纪比旧书本纪多出的条目当是出自实录,可用来补旧书本纪的不足。

至于武宗以下,修旧书时无实录可凭,而新书的编修官宋敏求却补撰有武宗以下六世实录一百四十八卷(《郡斋读书志》未著录,《直斋书录解题》起居注类著录,但今辑本《解题》文字有脱误,不足据,《宋史》卷二○三艺文志编年类则作武宗二十卷,宣宗三十卷,懿宗二十五卷,僖宗三十卷,昭宗三十卷,哀帝八卷,合一百四十三卷),可作为撰修新书武宗以下本纪的依据。宋敏求“家藏书三万卷,皆略诵习,熟于朝廷典故”(《宋史》本传),所补实录在史料采择上自有胜于旧书武宗以下本纪之处,因此武宗以下本纪不能以旧书为主,要新、旧并用。

新书本纪有时增出条目,有时还纠正旧书本纪的错误。如僖宗广明元年黄巢攻占长安后,官军反扑,唐弘夫等曾一度突入长安,为黄巢歼灭,其事旧书本纪记于中和二年二月,宋补《僖宗实录》、新书本纪则为中和元年四月(《通鉴》从后者,见卷二五四并《考异》),今据当时身在长安的韦庄所写的《秦妇吟》,证实宋《录》和新书本纪是正确的。这类事例尚多,读本纪时必须注意。

(2)《旧唐书》十一个志,《新唐书》十三个志,即将《旧唐书》的礼仪、音乐二志并为礼乐志,新增仪卫、选举、兵三志,另将旧书的舆服志改名车服志、职官志改名百官志、经籍志改名艺文志,历、天文、五行、地理、食货、刑法六志的名称则一仍旧书。

撰写这十三个志,确实花了很大的气力,《十七史商榷》说新书的志和表在全书中最佳是不错的,它不是像列传那样把旧书列传的文字压缩一下,有时再添加点史料就成为新传,而是全部另起炉灶,不仅新创立的三个志,和旧书名目相同或相当的十个志也都彻底重新写过。

这十个志在内容上和旧书出入最大的是艺文志,旧书经籍志只记到开元时,新书艺文志则记到唐末,因此查考唐人的著作主要用艺文志。地理志则新书较旧书也有很多增损,旧志总序说“今举天宝十一载地理”,河北道末也说“今记天宝承平之地理”,但记州县沿革时仍间或提到元和、长庆、大中、景福以至天复、天祐时的情况,新志据《十七史商榷》卷七九“天祐”条推测,“叙各道疆域则以开元十五道为正,叙户口则以天宝为正,叙州郡建置沿革则以天祐为正”,但实际上出入仍很多。史念海撰《两唐书地理志互勘》(分载《禹贡半月刊》第三卷二至六期及第九期),可供阅读新、旧两地理志时参考。

旧书职官志开头有自高祖到肃宗至德时职官的增损沿革,有正从九品上下阶的职事官、散官、勋官、爵的名目和所作的解释,新书百官志则概行删削,而写了一大段宰相制度和翰林学士制度的沿革,这些都很有用,都应细读,其他职官名称及职掌的大框框虽无甚出入,所述细节及所附加的小注仍多异同损益,也可互相校勘补充。

新书食货志较旧书增多一卷文武官禄米、职分田、公廨田、俸料钱等制度沿革的记述,其他记述则两志互有详略,亦间有异同,如租庸调制“非蚕乡则输银十四两”之说就仅见于新志。新书礼乐志乐的部分将旧书音乐志所载乐章全部删去,礼的部分则按吉、宾、军、嘉、凶五礼次序全部重写。此外新书车服、历、天文、五行、刑法五志和旧书也均有详略异同,都得同时参考阅读,不宜偏废。

至于新书新增的三个志,选举志写得还算好,和其他记述唐代选举的文献相比较,《通典》选举典只讲到盛唐,《唐会要》选部、贡举二门所录原始史料虽多,也苦于零散而无条理,新书选举志则对将近三百年的始末沿革大体讲出了个头绪,而且所讲又是关系到唐代政治和社会变革的大事,应该认真阅读。

兵志讲唐代兵制、马政,当然也是大事,《唐会要》所录兵制史料太零散,《通典》兵典又只讲战例不讲制度沿革,新书增加兵志自很有必要。可惜志中议论多而条理并不清楚,史料也不够充实,如说“唐有天下二百余年,而兵之大势三变,其始盛时有府兵,府兵后废为彍骑,彍骑又废而方镇之兵盛矣”,就和事实不甚相符,彍骑在唐代兵制演变中并不占重要地位,而节度使的部队来源于“健儿长住边军”这点,在兵志中竟完全没有提到,直到唐长孺撰写《唐代军事制度之演变》才予以解决(唐文原载1948年12月《武汉大学社会科学集刊》,吕思勉《隋唐五代史》第二○章第九节已择要引用),可见这个兵志实在不能令人满意。当年新书的编修官吕夏卿就另行撰写《兵志》三卷,见《郡斋读书志》衢本卷六杂史类,可惜没有流传下来。唐长孺则另撰有《唐书兵志笺正》四卷(1957年由科学出版社出版),引用大量文献,对新书兵志的史料来源作了考索,对其中的错误作了纠正,是阅读新书兵志、研究唐代兵制的必备参考书。

新书新增的还有个仪卫志,可供研究仪仗服饰参考,不必细读。

(3)《旧唐书》无表,《新唐书》恢复了《史记》、《汉书》有表的老传统,编撰了宰相、方镇、宗室世系、宰相世系四种表。这种所谓“旁行斜上”的表当然无从通读,只能粗粗地翻一遍,知道表里有点什么,以后需要时去查。

这四种表中,宰相表是继承《汉书》百官公卿表制作的,按年记载某月某日宰相的任免,有姓名和具体职称,宰相一格下面还附有三师、三公各一格,记载三师、三公的任免,以后有表的纪传体史几乎都仿照此格式编制宰辅表(《宋史》、《明史》)、宰相表、三公表(《元史》)以至七卿表(《明史》),来表明中央执政者之任免递嬗。不足之处是唐代的宦官从玄宗开元时起已成内朝权力之执掌者,成为和外大臣宰相并称的内大臣,新书没有编制个详细的宦官表,把重要的内职如内侍监、枢密使、左右神策中尉等按年月日姓名表列出来(旧书宦官传、新书宦者传所传的人总嫌太少,不能完全说明问题)。

另外,翰林学士后来也有“内相”之称,比徒有虚衔的三师、三公重要得多,新书也没有在宰相表里给它增加一格位置。这些可能是修新书时没有考虑到,也可能是史料缺乏,不像宰相任免有实录、本纪可资依据。现在新书的宰相表和本纪是大体相同的,但使用时也要随时参阅本纪包括旧书以注意其有无违异。

方镇表是根据中晚唐藩镇割据的特殊情况编制的,并溯源到盛唐,分别各个藩镇,按年详记其沿革,包括名称的增损更易和管区的盈缩,把纷如乱丝的藩镇割据初步清理出头绪,研究唐史尤其研究中晚唐史检读有关节度使的列传时要随时参考这个方镇表。不过这个表所记沿革“与旧地志所列至德后四十七使及杜氏《通典》州郡门皆有互异处”(《十七史商榷》卷八三“方镇表与他家互异”条),和《唐会要》卷七八“节度使”所记也有出入,使用应该注意。这个表的缺点是没有把各镇历任节度使的姓名列上,直到近代吴廷燮撰作《唐方镇年表》才弥补了这个缺陷。

宗室世系表和宰相世系表性质相同,不过宗室世系表是就李唐宗室分房表列世系,宰相世系表是按任职的先后分别列出各姓宰相的先世后裔,每一格列一代,如第二格为第一格之子、第三格为第一格之孙则二表相同。我国自魏晋时代士族地主兴起以来,社会上即重视门阀谱牒,《隋书》经籍志在史部专门设立了“谱系”这个类目,著录了许多帝王谱、百家谱、某氏某家谱,到唐代士族地主虽日见衰败,讲门阀、修谱牒之风还未完全消歇,旧书经籍志和新书艺文志里都有谱牒类著录了前代以及唐人所编撰的大量谱牒书,因此新书编制这两个世系表既有必要,也有足够的资料作为凭藉。

现在唐人所编撰的谱牒书除林宝《元和姓纂》外都失传了,因此这两个世系表就更可宝贵,和《元和姓纂》有同样的价值,可供研究唐代显贵人物的家族关系以及考证是否士族抑庶族之用。缺点是这一家族中必须有人做过宰相才能名列宰相世系表,没有人做宰相的家族世系在这个表里就无从查考。再一点是当时因为讲究门阀,伪造世系给自己拉些阔祖宗的事情也屡见不鲜,世系表和《元和姓纂》以及出土的唐人墓志上所载世系往往有出入,就有出于伪造的可能,这点在利用世系表时也需要注意。

(4)《新唐书》的列传从史料来讲有三种情况。一种情况是完全根据《旧唐书》列传节略改写,这就专读旧传即可,引用时也只能引用旧传而绝对不能引新传,因为尽可能引用比较原始的史料是从事科研撰写论文必须遵循的原则。

一种情况是新传承用旧传,但另外增添了一些史料,有时增添的史料还比较多,有时根据别的史料来写和旧传有所不同,《陔余丛考》卷一二开头一条的标题就说“新书列传内所增事迹较旧书多二千余条”,《丛考》这一条以及《廿二史札记》卷一七“新书增旧书有关系处”、“新书增旧书琐言碎事”诸条还列举了新传增添史料的大量实例。此外清人沈炳震《新旧唐书合钞》中用新传来增补旧传之处也可参考。问题是新传所用的这些新史料是从哪里来的,《廿二史札记》卷一七“新书立传独详处”条曾指出“刘晏、李泌、陆贽、李绛、高骈、高力士六传所增于旧书几至倍蓰,盖刘晏传则本于陈谏所论刘晏之功有二害二利也,李泌传则本于李繁所作《邺侯家传》也,……陆贽传则本于《宣公奏议》也,李绛传则本于蒋偕所撰遗事七篇也,高骈传则本于郭廷诲《广陵妖乱志》也,高力士传则本之《巫山记》也(案:当作《高力士外传》),亦可见景文采辑之勤矣”。当然可以查考者还不止这几个传,如新书安禄山传就很明显抄自姚汝能的《安禄山事迹》,其他也最好再能考出一些,因为史料来源不同,其可信程度也不相同,如《安禄山事迹》、《高力士外传》和《陆宣公奏议》等固都可信,李繁所作《邺侯家传》则新书繁传已说“言多浮侈不可信”,只是“掇其近实者著于传”,其实“近实”与否还不是出于修新传者主观臆断,因此使用有关李泌史料时宁相信旧传而不应随便用新传。

还有一种情况是旧书无传而新书增添的传,为数极多……以上是据钱大昕《廿二史考异》卷四一“新唐书目录”条所开列,再加以订补的一个单子(钱氏所列颇有遗漏,尤以附传为多,因为有的附传文字不多,且未提行,统计时很容易被忽略),抄在这里供读者使用。这些传里的史料绝大多数是不见于《旧唐书》的,其来源前人只找到很少一些(见《廿二史考异》同条),大部分应是和《旧唐书》中晚唐列传一样根据私家传、状、谱牒或采访所得,其价值不亚于中晚唐旧传,应该配合有关的旧传仔细阅读。(黄永年)

如需参与古籍相关交流,请回复【善本古籍】公众号消息: 群聊

欢迎加入善本古籍学习交流圈

发表评论