福州作为国家级历史文化名城,历史悠久,文化灿烂,世家丛起,名人辈出。鼓楼区位居省会中心,更是群星荟萃之地,虽历经岁月淘洗,其丰功伟烈,赞在人口者,乡邦引以为荣。群贤显身扬名,或由身处高位,政绩卓著,或因文才富赡,著作等身;或缘科第世家,代有闻人;或出开先风气,冒险犯难,救世济民。要之,皆有大功于家国,有盛德于社会,其声光震铄古今,为众人所钦仰者,故载诸竹帛,铭于金石,累世流传永为旌式。但日月之明,不掩萤烛之光,民间固多以积德行善、嘉言懿行、利国济民留盛誉之仁人志士,其事迹或不载于史志,其声名或未显于廊庙,而民众受其恩德,至今永誌弗忘,有谱牒载其事实,垂于后世,在乡井播诸口碑,颂其功德。是亦孔子所称“礼失而求诸野”之一端。今设此《你未熟知的鼓楼名人》栏目,以记载名声未著于世,而事迹实彰于时者,为之鼓呼揄扬,以励来者。不使先贤德音辉光沉湮于历史埃尘,而致长久寂寂无名焉。

福建诗人、民俗学家萨伯森

萨伯森是福州文史界老前辈,“暮年奋其余热,为省政协和中国新闻社等单位撰稿,为传播地区文化做出了一定的贡献。”(萨伯森《识适室剩墨·郑寿岩序》)他平生致力乡邦文献挖掘与整理,且喜作诗。著有《左海名人小传》《垂涎录》《福州岁时旧俗考》《楹联闲话》《听潮吟草》《爽庵诗话》《说诗偶录》《游踪梦影》,及与郑丽生合作《诗钟史话》等。当年,他曾居庆城路一带,其自言:“余自泉山萨公仁寿堂移居庆城寺街二十余载矣。庆城居民会是福州市卫生最著之单位,余常为赋诗纪事。”对于福州文史,他抱有极大热情,所关注内容包括福州历史人物、史迹遗物、地方民俗等。

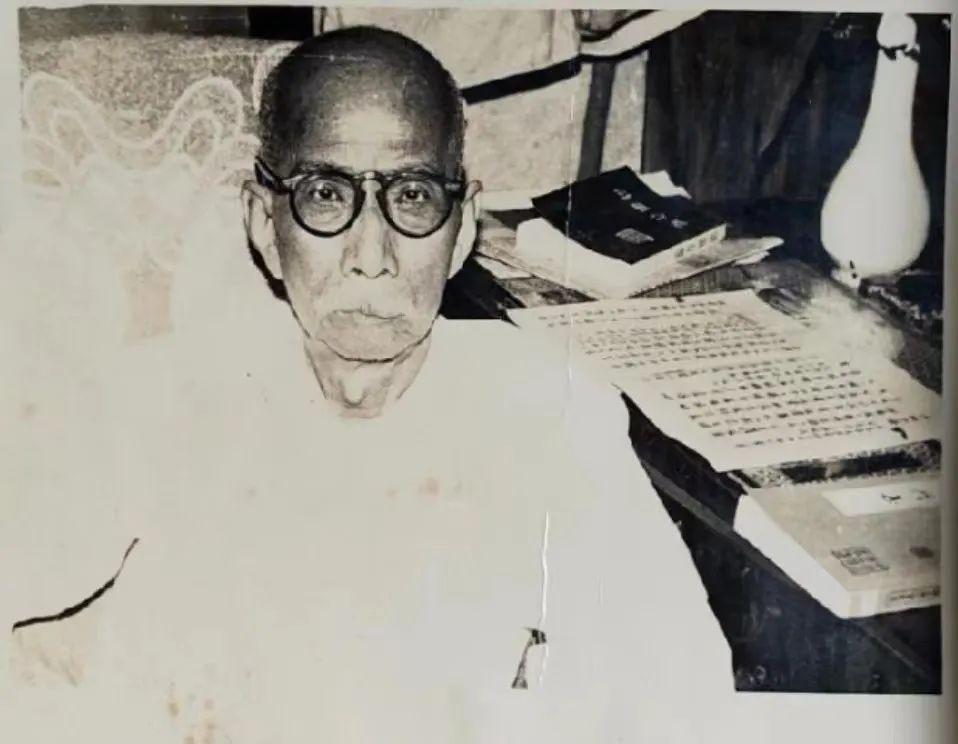

萨伯森像

随时代进步,文史事业也得到很大发展。

许多部门重视文化文史,如将许多历史信息数据化,实现“资源”共享。但在早年,受各方面因素所限,许多老一辈文史专家未通“文献信息资源检索”方法;其次是到后来网站应用普及,和相关检索系统不断完善,才使传统意义上分门别类的工具书及散落各处的古籍资料走向“集合”状态。但大部分图书、资料并未“数据化”,因为那是一个巨大的“工程”。老一辈学人多利用“工具书”以作“门径”,在故纸堆中搜寻一番,才开始编辑史料、撰写文章。这种文章前期准备过程是极其漫长的。前人所说“惨淡经营出文章”,我想这不单指文章修辞方面。但也正由于这样,所以文章结集成书是不易的。这种治学态度,深值敬佩。而其方法亦当继承:这些文章是札实的、材料是不断积累的,文字饱含着他对地方历史文化的一片深情。在作文方法上,是深入繁杂文献后形成观念,由此才形成文章框架,多数上并非心中先有“定论”,而后找材料论证。且老一辈学人乐于读书,查找文献时能沉潜往复始终不倦。此过程也会不断加深对学问的理解,故对历史感受较深。其存世著作不单可作为福州文史读本,且对研究而言至今仍有一定参考价值。正如《识适室剩墨》书序所言:“《剩墨》从一个侧面反映了当代本地区社会文化、经济的风貌及其演化的轨迹,可为研究闽中诗文史事者提供佐证。”

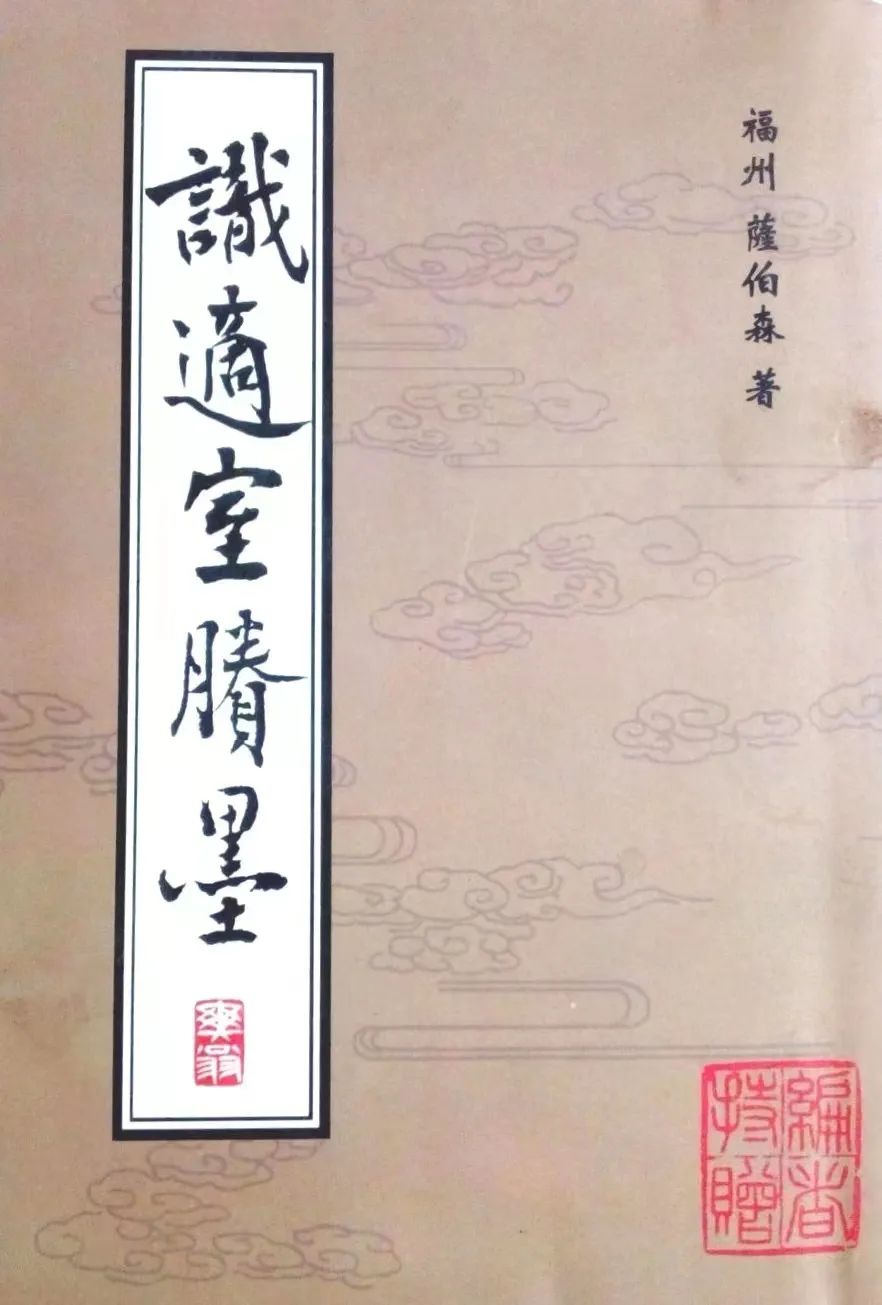

萨伯森《识适室剩墨》书影

他的文章论述翔实,于地方文史研究,可资取材。其著述中“札记”式写法也占相当篇幅,如《昔日福州之园林》《福州螺州陈氏五楼》《福州三坊七巷考》等许多篇章格式都是“条目”式、“条块”状,史料性较强。且这批群体所作之文,除深入文献典籍之外,也纪录当时。如《乌山图书馆的梅花》一文云:“……而吾州,古代亦植梅甚多。仓前山麓即有“十里花为市,千株玉作林”之句,而今只剩“梅坞”两字地名而已。至于三山各园林,亦罕以梅闻名,惟乌山图书馆之梅尚有可观。曩岁,林仲易长福建学院时,曾折简招客共赏,余亦有诗数首纪之。后余友林志鎏又索余作《乌山图书馆梅花》七古一首。”又如《福州清末以来书塾小史》等文也带有“亲历”性质。虽然只是三言两语记述,但在今天看来确是一份珍贵的史料。

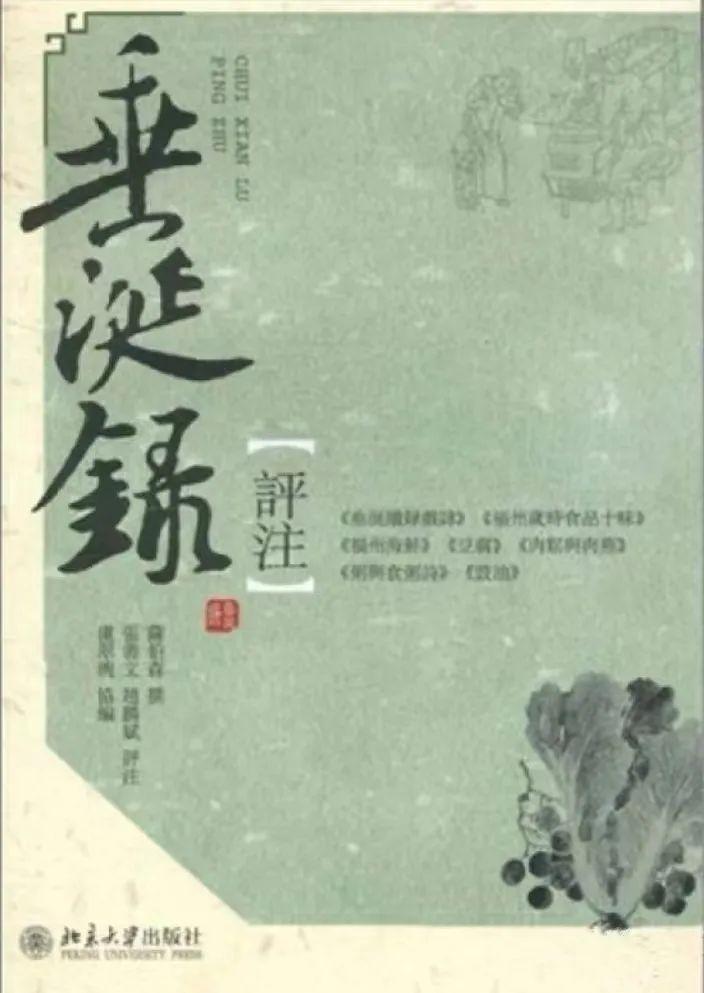

《萨伯森垂涎录评注》书影

他的治学方法,有时也从前贤那里得到启发。因读到梁章钜《浪迹丛谈》录汤春生《文章游戏》中杭州地名集对数十联,于是就作《福州坊巷地名对》一篇,辑录地名中可作对偶者,列举出从“二字对”到“五字对”的一些地名。并说道:“福州地名颇多,以昔日名称为主,亦可作历史资料视之,不仅游戏笔墨已也。”

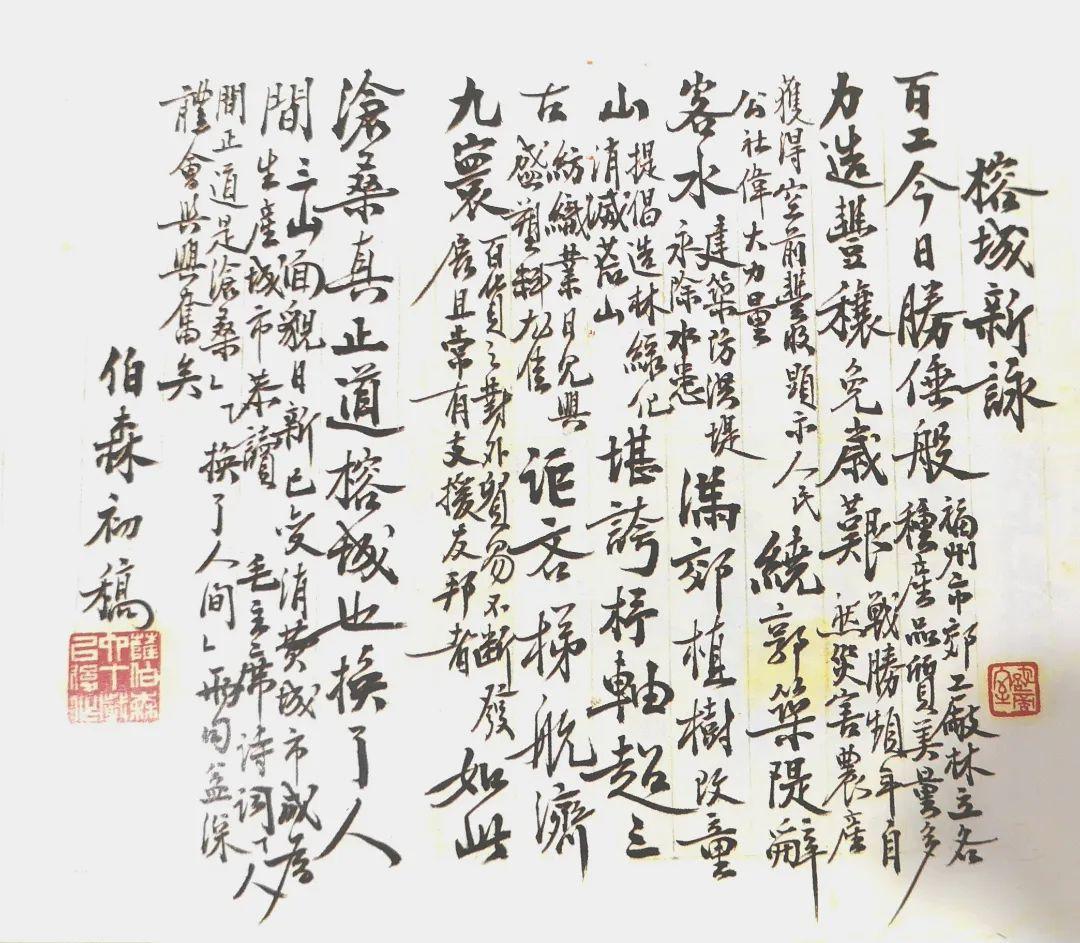

1981年1月,他被聘为福建省文史研究馆馆员,是年84岁。时作《奉聘入福建省文史研究馆为馆员感作》,诗云:

孱躯几度历沧桑,老见明时愿已偿。

虔祝神州成“四化”,愧无报国好文章。

萨伯森字迹

福建省文史研究馆曾经编辑许多闽省历史著作,也包括一部分馆员著述,这批“福建文史丛书”约100部左右,《萨伯森文史丛谈》就是其中一本。这项出版工作,诚为福建文史界一大盛事。文史研究馆馆员都是学有专长者,也是社会名人。从馆员聘任制度及要求上,要符合“文”“老”“名”标准,即学有所长、艺有专精、年高德劭者。他们历经社会沧桑,充满爱国爱乡情怀,从各自视角论史叙事,将自己的学识和见解形诸笔墨。

《萨伯森文史从谈》书影

篇末附录其人主要经历如下:

萨伯森(1898—1985),名兆桐,号听潮子,又号爽盦,晚号爽翁。福建法政学校肄业,历任平潭县盐务局文牍员、厦门运副公署课员、福建省印花烟酒税局课长、闽侯县印花税局局长、福州市政筹备处股长等职。1947年至新中国成立后在福建佛教医院供职,1954年退休,以后长期致力福州地方历史和乡土文化研究。

关于鼓楼历史名人还有很多,其功业成就足可大书特书,即对中华文化文史这一领域大有为者,亦有人在。而研究乡邦文史者,却屈指可数。写到这里,我想起《诗经》一句:“维桑与梓,必恭敬止”。

萨伯森晚岁印鑑

发表评论