2023年10月北大社

文史哲艺新书

一起来看看吧!

朱子哲学研究(增订版)

陈来 著

朱子哲学是中国哲学史上最庞大的哲学体系之一,考察这一哲学的整体结构及其具体内容必须注意:一方面,整个朱子哲学和它的重要部分都不是一次形成的静止结构,而是有其自身提出、形成并经历复杂演变的动态体系。另一方面,组成这一学说总体的命题大都不是意义单一的命题,朱子哲学中的哲学命题和他对许多问题的讨论在内容上大都具有多方面、多层次的不同含义。这两方面造成了朱子哲学的复杂性。有鉴于此,本书注重从时(历史演变)空(层次角度)的不同方面对朱子的理气论、心性论、格物致知论的主要内容进行综合考察和全面分析,以求达到对这一庞大而复杂的哲学体系的具体把握。

本书是陈来教授的成名作,原为作者的博士论文,自上世纪80年代以来多次重版。本书自首版以来影响巨大,成为宋明理学研究的必读书。著名哲学史家、朱子学专家陈荣捷先生认为该书“优点有三:叙述异常完备;分析异常详尽;考据异常精到……全书秩序井然,毫无赘语”。

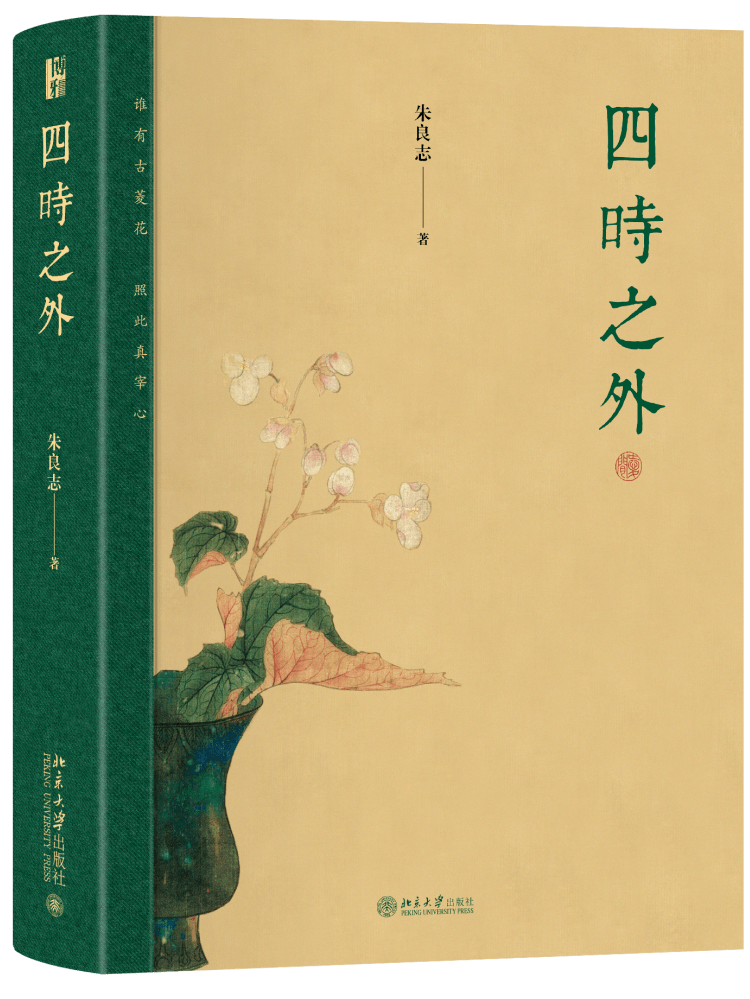

四时之外

朱良志 著

中国艺术重视生命境界的创造,追求形式之外的意趣,要在变化表相中表现不变的精神,时间性超越便是艺术家最为重视的途径之一。“四时之外”四字,可以说是中国艺术的灵魂,也是造成中西艺术内在差异的本质方面。中国艺术在时间超越中体现出独特的历史感、人生感和宇宙感。朱良志教授这本新著主要是从时间和历史入手,来讨论中国艺术的发展和核心观念的形成。

朱良志教授在本社出版的《真水无香》,主要讨论“天趣”问题;《南画十六观》,以“真性”为线索,追踪文人画的发展;《一花一世界》,围绕“量”对传统艺术观念展开思考;《四时之外》,则是传统艺术中“时间”问题的探讨。四本书都是对中国艺术基础观念的研究,抉发新意,见解独到。

重述中国

文明自觉与21世纪思想文化研究

贺桂梅 著

21世纪是全球化语境下中国国家建构和社会文化发生重要转型的时期,如何“叙述”中国成为关键议题。本书阐释和分析21世纪转型期的中国思想文化,探讨对象包括知识界的主要思潮、人文学科的代表性研究者及其主要成果思路、影视等大众文化中的主要现象。写法兼有思想文化评论和历史研究的特点,以“文明”为基本分析框架,对20-21世纪之交以来20余年间正在发生和进行中的思想文化实践进行观察,同时融入作者的评价和判断,以学术研究的方式展开探讨,借此召唤认识和阐释21世纪中国的自觉意识。

民国时期的学术界

[日] 桥川时雄 著

[日] 高田时雄 编

樊昕 译

亦旧亦新的时代,思潮、主义、学派,各擅胜场,这些触动作者心绪的率直写照,既来自第一现场的观察,也包含作者个人的学术趣味与志向,不失为研究民国时期学术史的一批绝好资料。

即物以穷理

一种有我的物理主义世界观

梅剑华 著

当代西方哲学的核心问题之一即如何将心灵安置在自然世界之中,如何理解意识和大脑、行为、环境的关系,也就是我们说的意识问题。物理主义作为一支研究意识问题的重要的哲学流派,其从意识、因果到伦理、规范,都为意识问题的讨论提供了一套全面的理论,因此约翰·塞尔(John Searle)认为“物理主义是我们这个时代的世界观”。

在本书中,作者提出了一种有我的非还原的物理主义,即把经验主体和经验事物作为基本存在物,既承认自然科学语境下的物理事实亦强调日常生活经验中的经验事实之重要性。作者首先通过对物理主义的基本介绍,分析了物理概念和物理性质,并回顾物理主义传统,考察当代物理主义新形式,在“有我的物理主义”观念基础上,运用经验探索和概念分析的二重证据法讨论了意识、因果、规范、自我等问题,对于理解我们自身及人在世界中的位置提供了一个不同的图景。

语言、经验与哲学

埃德蒙德·胡塞尔研究文集

Language, Experience and Philosophy: Essays on Edmund Husserl

[比利时] 鲁道夫·贝耐特(Rudolf Bernet)著

刘哲 选编

黄笛、温雪、蔡文菁 译

本书所汇集的鲁道夫·贝耐特教授的十二篇文章,一方面以胡塞尔自己的理论脉络为横轴,既涵盖胡塞尔现象学方法及其知识论理论性质,也广泛涉及胡塞尔所分析的不同类型现象以及意向性经验构成。另一方面,本文集也把贝耐特先生对胡塞尔现象学的研究作为纵轴,尝试整体性和系统性展示他的研究特征和理论发展。本文集绝大多数文章最初都以德文或法文出版,除了语言带来的理解障碍,很多文章篇目因出版已久现今并不容易觅得。因此,这本文集不仅能使中文读者从中管窥胡塞尔现象学问题域的丰富性和开放性,而且有机会领略世界顶级现象学研究的风范和神韵。

儿童的世纪

旧制度下的儿童和家庭生活

L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime

[法] 菲力浦•阿利埃斯(Philippe Ariès)著

沈坚、朱晓罕 译

在中世纪,小孩几乎一断奶,就被当作“小大人”看待,他们混入成人中间,穿着与大人相仿的衣服,与其一起劳动、竞争、社交、玩耍。从中世纪末期以来,父母逐渐开始鼓励小孩与成人分离,以儿童及对儿童的保护和教育为中心的新的家庭观发展起来了。将童年时期视为一个最特殊的人生阶段,这个观念自此扎根于现代西方思想之中,并席卷了整个现代世界,成为无可动摇的价值观。

阿利埃斯通过考察四个世纪的绘画、日记,游戏和礼仪,以及学校设置及其课程的演变追溯儿童的历史。自初版以来,本书在西方史学界引起了极大反响,被视为儿童史和家庭史的奠基之作,也在心态史领域起到了开创性的作用。在史学界之外,本书引起了人类学家、心理学家和社会学家的注意,使他们重新审视历史上儿童的地位。著名史学家彼得·盖伊称其“是当之无愧的先驱”。

丰裕的寓言

美国广告文化史

Fables Of Abundance: A Cultural History Of Advertising In America

[美] 杰克逊·李尔斯(Jackson Lears)著

任海龙 译

《丰裕的寓言》一书将美国广告在历史上扮演的角色置于西方文化、宗教、种族、性别等广义范式变化中考察,辅以美国历史上一些知名广告从业者、文学家、艺术家的个人经历和艺术成就,从文化史的角度梳理美国广告业数百年的发展。随着以官僚理性、工厂量产和现代公司体系为标志的资本主义肆意发展,基于“有计划地淘汰”原则的消费主义割断了人与物的联系,广告与其他机制紧密配合,大力营造现代社会的主流意象和公众焦虑,指导个人自我认同和价值实现。与此同时,发源于早期现代欧洲的一种狂欢式的、魔法的、巫术的、泛灵论的观念也在广告业和社会文化边缘顽强存活了下来,为理解和讨论公司广告、消费主义以及人与世界的关系提供了独特的视角和全新的可能性。

现代钢铁雕塑艺术

孙璐 著

直接使用固态的钢铁来构筑雕塑,发端于西方,至今不过百年。但钢铁以其优越的耐久性和加工性能,成为众多现当代艺术家创作大型公共雕塑作品的重要选择,承载着丰富的时代精神,也展示出杰出的工业制造水平。本书聚焦于这一蓬勃发展的雕塑艺术形式,结合大量的创作案例,在纵览钢铁雕塑百年发展史、赏析作为先行者的欧美钢铁雕塑艺术大师的经典作品之后,将目光转向中国,系统梳理了钢铁雕塑艺术在中国本土化发展、再造的历程,试图透过成熟艺术家的经典作品和年轻艺术家的现场创新,揭示隐藏于“钢筋铁骨”背后的艺术理念和表达方式,洞悉钢铁雕塑艺术的本质特性。

10

新史学

自白与对话

The New History: Confessions and Conversations

[英] 玛丽亚·露西娅·帕拉蕾丝-伯克(Maria Lúcia Pallares-Burke)编

彭刚 译

在这本别开生面的访谈录中,玛丽亚·露西娅·帕拉蕾丝-伯克通过与九位引领了“新史学”写作的学者的对话,探讨了历史写作的新路径,考察了所谓“新史学”的特性。在一系列对话中,阿萨·布里格斯、彼得·伯克、罗伯特·达恩顿、卡洛·金兹堡、杰克·古迪、丹尼尔·罗什、昆廷·斯金纳、基思·托马斯和娜塔莉·泽蒙·戴维斯,就他们的主要著作以及他们与其他重要史学家和理论家之间的关系,回答了相关的问题。

帕拉蕾丝-伯克促使每一位历史学家说明他们的方法的合理性,反思自己的思想轨迹,将历史学家们原本可能会深藏不露的经历和思想清晰地展现出来。这些访谈为当代史学实践的可能性、问题和关注点提供了新的洞见。这样一部生动而予人启迪的著作,对于学生和研究者而言都会具有吸引力。

11

江督易主与晚清政治

韩策 著

本书围绕东南第一要缺两江总督,通过“湘人江督格局”和“北洋下南洋”两个概念和进程的深入探讨,将道光、咸丰至民国初年东南地区三次大的权势转移揭示出来,为晚清政治格局的演变贡献一条新的解释线索。在此基础上,突出南北关系,并尝试突破内外轻重、督抚专政的争议,提出“有重心的同治”格局,用以理解晚清政治的特色及出路。

12

门阀时代

魏晋南北朝的政治与制度

祝总斌 著

本书为著名历史学家祝总斌教授的学术论文集,收录魏晋南北朝史方面的重要论著十余篇,论题集中于门阀政治的缘起、发展、特征以及魏晋南北朝时代在政治制度上的独特现象。书中对东晋后期高级士族之没落及桓玄代晋之性质的分析,对都督中外诸军事制度的考辨,对在中国古代法律史上占有重要地位的晋律之特点的阐发,对晋律“儒家化”倾向的论述等,既有宏观上的分析,又有微观上的考证,篇篇都包含着独到见解。外编所附《我与中国古代史》,讲述自己如何走上中国古代史的研究之路,对青年学子有重要的启发。

13

另一场新文化运动

五四前后“梁启超系”再造新文明的努力

周月峰 著

以一个具有代表性的重要面相来表述全体,在中外学界都很流行。新文化运动就是如此,既存研究多以《新青年》及北大师生辈的声音来概括整个运动,而忽视其多元并进的一面。在当年具有重大影响的“梁启超系”,也有其自身的新文化运动。他们希望“以解放求改造”,创造一种既不同于中国文化也不同于西方文化的新文化,实现再造文明,其目标和方式都与北大师生辈有所不同。同时,该群体并非既存言说中新文化运动的外在对立物,而是新文化运动的构成性力量,参与且形塑了时代的思潮。后来被历史记忆所抹去的,也不单只是他们的文化观点与作为,更重要的是抹去了这一构成性作用。本书侧重思想的过程与肌理,以“梁启超系”这一群体的故事为主线,重访“另一类”新文化理念,呈现了全新的“另一场新文化运动”。

博识雅行 学知天下

发表评论