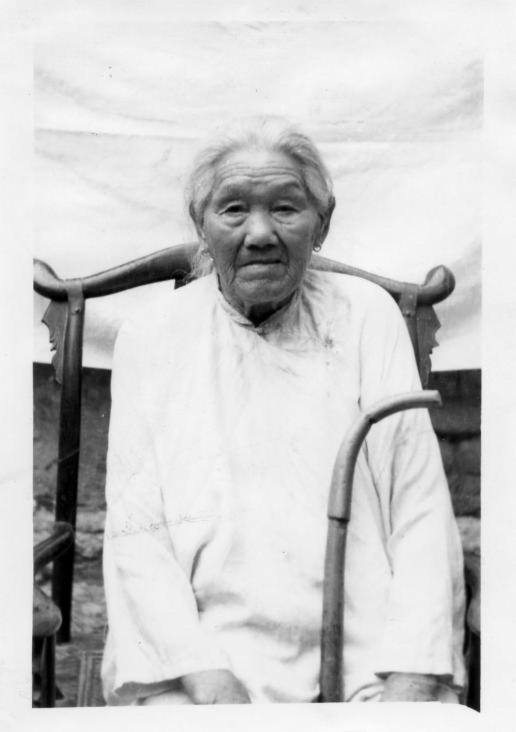

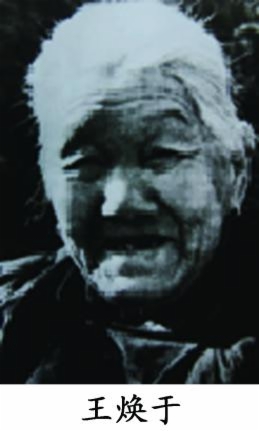

王换于,1888年出生,岸堤镇圈里村人。19岁嫁到今马牧池乡东辛庄。1939年春以后,中共苏鲁豫皖边区省委、山东分局、山东纵队领导就经常住在王换于家。同年6月,徐向前、朱瑞率八路军第一纵队机关到沂蒙后,也较长时间住在她家。她家成为著名的抗日堡垒。王换于率全家竭尽全力照顾好领导的生活起居,并成立了战时托儿所,抚养革命后代,先后抚养孩子达42余人。为照顾好革命后代,王换于的两个儿媳妇的奶水大部分用于哺育托儿所孩子,而王换于却有4个孙子、孙女因照顾不周先后夭折。除此之外,王换于还掩护、救助过一大批八路军伤病员和抗日干部,掩藏了许多抗日物资。

1940年7月,山东省战时工作推行委员会在沂南县青驼寺成立,会议出版的《联合大会会刊》被王换于精心保存。1978年,年逾九旬的王换于将会刊完整地上交县有关部门,后来该书被征调到省档案馆,填补了省档案馆档案资料的一项空白。作为战争年代千万沂蒙妇女的杰出代表,王换于用她的一生谱写了一曲沂蒙精神的不朽颂歌,被誉为“沂蒙母亲”。

为昭示历史,激励后人,在国家审计署、省审计厅、省交通厅、市审计局、市交通局等有关部门的大力支持下,中共沂南县委、沂南县人民政府总投资200余万元在马牧池乡东辛庄建设了沂蒙母亲王换于纪念馆。原中央军委副主席、国防部长迟浩田题写了“沂蒙母亲王换于纪念馆”馆名和“沂蒙母亲王换于故居”,亲笔书写了“缅怀沂蒙母亲,教育后世子孙”的碑文。迟浩田曾动情地说:“我永远不会忘记沂蒙人民,沂蒙红嫂用乳汁救八路军伤员的伟大事迹,惊天地,泣鬼神,如果不是沂蒙人民给我们第二次生命,我们哪有今天。”著名作家李存葆、王光明撰写了《百年老屋赋》;国家审计署和省直机关党工委还把此地作为革命传统教育基地,审计长李金华亲笔题写了“审计机关革命传统教育基地”碑文。纪念馆于2003年9月19日开馆,国家审计署、山东省省直机关党工委革命传统教育基地同时揭牌。

“沂蒙母亲”王换于

沂蒙母亲王换于纪念馆外景

沂蒙母亲王换于纪念馆

沂蒙母亲王换于纪念馆位于沂南县马牧池乡东辛庄村。

王换于作为战争年代千万沂蒙妇女的杰出代表,用她的一生谱写了一曲沂蒙精神的不朽颂歌,被誉为“沂蒙母亲”。

为昭示历史,激励后人,在国家审计署、山东省审计厅、山东省交通厅等有关部门的大力支持下,中共沂南县委、沂南县人民政府于2003年春至9月建设了占地2700平方米的沂蒙母亲王换于纪念馆。

馆名由原中央军委副主席兼国防部长迟浩田题写。

纪念馆分室外和室内两部分,共有7间展室。室外部分主要是王换于铜像和原中央军委副主席兼国防部长迟浩田题词石刻,室内部分主要有部分党和国家领导人的题词、王换于主要事迹展。展室共有事迹展板20余块,主要反映王换于在艰苦的环境中,热情为山东党政军领导机关服务、创办战地托儿所及率全家拥军支前的事迹等。

沂蒙母亲王换于纪念馆于2003年9月19日开馆。作为国家审计署、中共山东省委省直机关党工委革命传统教育基地也同时揭牌。2005年11月10日被中共山东省委宣传部列为第三批省级爱国主义教育基地。

胡奇才、王志远夫妇看望王换于

沂蒙母亲王换于纪念馆内景

“沂蒙母亲王换于”展室雕塑

王换于故居

王换于故居位于沂南县马牧池乡东辛庄村沂蒙母亲王换于纪念馆西邻。

王换于,女,沂南县岸堤镇圈里村(今属蒙阴县)人。1888年出生,19岁嫁到东辛庄于家。1938年加入中国共产党。后被选为村妇救会长和艾山乡副乡长。

抗日战争时期,王换于家是著名的抗日堡垒户。中共苏鲁豫皖边区省委、中共中央山东分局、八路军第一纵队、八路军山东纵队等领导罗荣桓、徐向前、郭洪涛、朱瑞、黎玉、张经武等老一辈无产阶级革命家和党的许多高级干部均在此工作生活过。王换于率全家竭尽全力照顾好领导的生活起居,并创办了战时托儿所,先后抚养42名部队首长的孩子。为照顾好革命后代,王换于家却有4个孩子因照顾不周而先后夭折。王换于还冒着生命危险精心保存了当时山东省联合大会召开后结集出版的《联合大会会刊》(马保三副参议长将这本书的封面更换为《还政于民》),直到1978年才完整上交县有关部门,后被征调到山东省档案馆,填补了省档案馆关于联合大会档案资料的一项空白。

1941年日军大“扫荡”时,陈若克在大崮被捕,早产一女婴。陈若克母女遇害后,王换于变卖部分家产为母女俩制作棺材,含泪将母女俩掩埋在村东自家田地里。同年,她还精心救护了大众日报社干部白铁华同志。

除此以外,王换于还发展了大批党员,掩护、救助了一大批八路军伤病员和抗日干部,掩藏了许多抗日物资等。

王换于故居现存5间青石草屋,每间约6平方米。上世纪90年代,老屋因无人居住而慢慢损坏。2003年在国家审计署、山东省审计厅、山东省交通厅等单位的关心支持下,沂南县人民政府对故居进行了修缮。故居名称由原中央军委副主席迟浩田题写,著名作家李存葆、王光明撰写了《百年老屋赋》。

王换于故居于2003年被沂南县人民政府公布为县级重点文物保护单位。

1933年6月29日,八路军第一纵队司令员徐向前、政治委员朱瑞率纵队机关干部,在东辛庄王换于家和八路军山东纵队领导郭洪涛、黎玉、陈明、王建安等合影。

白铁华看望王换于

王换于创建地下托儿所,抚养了许多革命后代

王换于故居

链接:

百年老屋赋

蒙山叠叠,沂河湛湛,百年老屋,静卧其间,伊人已去,大爱存焉。子孙向慕,万众依瞻。

清末民初,兵频祸复,沂蒙大地,风腥雨苦。几处狡獾穴孤坟,遍野狼胥猛于虎。斯屋主人本乃王姓之女,以粟两斗鬻为于家妇,于王氏遂得名王换于。

斯屋虽清寒,却也曾情暖意洽。王换于同丈夫于泮,曾朝煮同心菜,暮蒸合欢瓜,黄花拥篱唤鸡雏,青灯纺车话桑麻。抗战爆发,烽烟被崮峦。斯屋女主五十又一入党,精忠誓报国,浑不惜身家。

狭窄斯屋,容得下齐鲁山水。徐帅向前曾在屋内发谋决策,从容指顾,一旌卷收倭寇;罗帅荣桓曾于此运筹帷幄,伪军布阵,万全身出百重围。斯屋曾是山东根据地之心脏,各路将领,你进我还。大娘呼老唤幼,罄其家有,犒军劳兵,日做八餐。三尺锅台,竟日滚烫;一缕炊烟,昼夜飘散。

低陋斯屋,母爱绵绵。斯处曾为地下托儿所,我军中之五十四稚子,于此度过烽火童年。彼等或乳足不识忧,憨睡呼不醒;或傍枝逐舞蝶,偎树戏鸣蝉。大娘之儿媳,曾一怀乳双犊,哺得八路娃面若敷粉,吹弹得破;伊之爱孙却因断奶缺食而夭折。斯屋曾住过我军彩号,大娘北岭问医,南山采药,艾蒿烹水为之消肿,发灰鼠油为之涂伤,百般照拂看顾,终使伤员重赴疆场。伊还曾卖田买棺厚葬女中豪杰陈若克,一束黄花荐亡灵,三炷心香祭英烈。

抗战凯歌乍奏,解放炮声又酣。孟良崮下,六旬老妇又将衰躯赴火线,穿枪林弹雨,于死尸堆中背救三名伤员。淮海战役,大娘一门毁家纾难,戮力支前。伊为保全山东党政之珍贵文献,亦曾九死一生与敌周旋。松到老时枝更刚,农妇至此胜豪男!

白驹过隙,流年似水。大娘依门望闾,企盼故人归,春草绽绿,北雁南飞,痴情若烛,煎心衔泪。大娘老伴殁于三年灾害,仅与孀居之二儿媳拥衾孤对。婆媳吞菜啜粥,啖苦食淡,秋风葵扇,聊以卒岁。然仁者高寿,天假其年。公元一九八九年孟春,大娘一百零一岁时方仙逝斯屋。生而为英,死而为灵,下葬之日,天朗气清,坟头上空,白云绕腾,徐徐舒卷,飘然西行。

呜呼,老妪尊为沂蒙母,嘉行当为天下范。论及大娘对革命之功,不谓不高,然其高而不骄,骄而能抑,抑而不怨,怨而能眕。如是巾帼人瑞,世所鲜矣!

望庐思其主,德音殊未远。沂蒙母亲,至刚至强,至勤至俭,至仁至义,至慈至善。百年老屋,谁言低陋,谁言狭窄,谁言清寒。龙阙凤阁,难及汝瑰丽;华清宫殿,难及汝嵯峨;玉闺兰室,难及汝华赡!

呜呼,百年老屋,精神摩天!

(李存葆王光明撰文)

百年老屋

徐向前、罗荣桓、郭洪涛、黎玉、张经武等领导,在王换于家办公居住旧址一角

(沂南县党史研究中心、沂南县政协文史委供稿)

发表评论