浏览量:771次

王学典,1956年1月生,第十三届全国政协常委。1976年10月加入中国共产党,1979年考入山东大学历史系,1986年作为国内首批史学理论专业硕士毕业生留校任教。山东大学讲席教授。现任山东大学儒学高等研究院执行院长、《文史哲》杂志主编。

现已出版《历史主义思潮的历史命运》《二十世纪后半期中国史学主潮》《20世纪中国史学评论》《二十世纪中国历史学》《把中国“中国化”——人文社会科学的近期走向》《新史学与新汉学》等多部专业学术著作,编选有《二十世纪中国史学史论》《史学理念》(翦伯赞文集)《历史文化》(黎澍文集)等,主编有《史学引论》《20世纪中国史学编年》《山东文献集成》(200册)等。

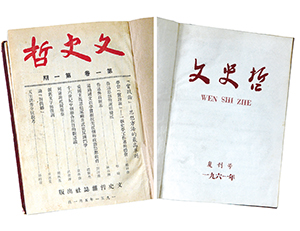

1951年5月1日《文史哲》创刊

《文史哲》1961年复刊号

2020年度《文史哲》

□本报记者马洪香徐从芬

5月9日,习近平总书记给《文史哲》编辑部全体编辑人员的回信在山东引起热烈反响。5月12日下午,省委常委会召开扩大会议,深入学习贯彻习近平总书记给《文史哲》编辑部的回信,研究贯彻落实意见;5月14日,省政协十二届二十八次主席会议召开,深入学习习近平总书记给《文史哲》编辑部全体编辑人员的回信,研究贯彻落实措施。

5月16日,在尼山世界儒学中心与中国孔子基金会召开的“社会科学视野下的儒家思想”座谈会上,全国政协常委、山东大学儒学高等研究院执行院长、《文史哲》杂志主编王学典围绕习近平总书记回信接受了本报记者专访,从一名《文史哲》杂志的忠实读者,到作者,再到编者,他回顾发展历程,谈切身体会,表示要牢记殷殷嘱托,担当起推动学术发展的重任。

记者:5月9日,习近平总书记给《文史哲》编辑部全体编辑人员回信引起热烈反响。您作为杂志主编,请谈谈体会和感受。

王学典:习近平总书记给《文史哲》编辑部全体编辑人员的回信,是我们全体编辑人员的无上光荣和崇高荣誉,也是向全体编辑人员发出的号召和明确要求。收到习近平总书记的信很激动、很振奋,更觉责任重大。

习近平总书记的回信,为所有哲学社会科学杂志办刊指明了努力方向,为整个哲学社会科学未来发展指明了前进方向。下一步要把这份肯定和鼓励化作奋勇向前的动力,不辜负习近平总书记和党中央的殷切嘱托,不辜负学界的期待和呼声,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻回信的指示要求,回答好重大课题,办一本高品质、高品位的刊物,为中华民族伟大复兴贡献力量。

记者:《文史哲》创刊70年,守正创新、薪火相传,当年是在什么背景下创刊的,其初衷是什么?中间经历了哪些发展历程?

王学典:《文史哲》的创办是响应国家和民族重大需求而生,创建于中华人民共和国刚刚诞生不久,当时思想文化上面临着以前遗留下的一系列比较嘈杂的声音。20世纪50年代初,构建新的与共和国相适应的意识形态迫在眉睫。新研究方向的开辟、新学术成果的交流、新学术人才的培养,都亟待高水平学术杂志的支撑。

为什么只有山东大学能创办《文史哲》杂志?山东大学当时由著名的马克思主义理论家华岗校长掌舵,他有很成熟的思考,认为新中国需要重建新的学术,搭建新的平台。山东大学在当时面临院系调整,与华东大学合并,一批受到革命洗礼的青年学术人才到来,微观层面上使山东大学创办《文史哲》的条件形成。《文史哲》的成功创办是当年整个山东大学文科共同努力的结果。那时,文科骨干教师都是《文史哲》的热心发起者、组织者、撰稿者。他们写稿不取稿酬,有的甚至拿出自己的薪金,为刊物代付校外作者的稿酬,还无偿地承担刊物的审稿、改稿、校对、发行等一系列工作。

1951年5月1日,《文史哲》正式创刊。自创刊伊始,便把“繁荣学术、提倡争鸣、奖掖青年学者”奉为办刊宗旨。华岗创办这本杂志不仅是为了开辟新的学术园地,还要通过《文史哲》打破旧有的、单一的学术模式,建立起一种辩证唯物主义、历史唯物主义指导下的新的学术范式。

杂志诞生后很快超越同时期所有杂志,一直走在潮流前面。主要有两个原因,一是“出生”时就注重回应现实,具有现实的品格,自觉配合党和国家的重大需求,每当现实发生变化的时候,《文史哲》杂志都会响应形势的变化,做出相应的调整、发展,所以《文史哲》杂志引领潮流是一贯的,这是其他杂志不具备的。

二是侧重对传统文化的研究,上世纪60年代思想文化调整的时候,一大批学者率先发表了一批正面评价孔子的文章。这一传统一直延续到上世纪80年代,一批学者聚集,从各自角度发表了一批传统文化研究的文章,将响应现实品格与弘扬传统文化结合起来。上世纪八九十年代,《文史哲》察觉到中国传统文化复兴的时代脉动,顺应和引导了重新评估传统文化的潮流,上世纪90年代开辟“国学新论”栏目。新世纪特别是北京奥运会后,正面评价传统文化成为主流,后来又提出了“文化自信”,《文史哲》杂志继续坚持马克思主义在哲学社会科学研究中的指导地位,致力于构建中国特色哲学社会科学话语体系,专门设立“文明互鉴与中国道路”“中国社会形态问题”“疑古与释古”等专栏,刊发在解读中国实践、构建中国理论上具有创新性和标识性的本土理论贡献和研究创获。自2008年起,《文史哲》编辑部又主办系列以小规模、高层次、大动作为特点的“《文史哲》杂志人文高端论坛”,分别围绕“中国文论遗产的继承与重构”“中国哲学话语体系的范式转换”“中国社会形态问题”“中国人文研究的再出发”等主题展开讨论,旨在推进文史哲领域重大学术问题的解决。通过开设“重估儒学价值”“儒学与自由主义的对话”“贤能政治的可行性及其限度”等专题栏目,致力于对优秀传统文化资源的继承、弘扬与创造性转化,成为刊发中国传统文化研究成果的重要园地和代表性期刊。所以说,《文史哲》受到习近平总书记关注是有很深的渊源的。

《文史哲》杂志的成长与发展轨迹,从人文学术史角度映射着共和国的辉煌历程。创刊70年来,《文史哲》始终如一地坚持“学术为本,质量立刊”的准则,走出了一条独具特色的厚重办刊之路,不仅得到了国内外学界的广泛赞誉,也获得了来自政府和社会的多方肯定,几乎囊括了所有期刊出版类的重要奖项和荣誉。尤其是在2011年,《文史哲》荣膺第二届中国出版政府奖首次设立的“期刊奖”,是中国高等学校人文社会科学学术期刊首家入选此奖的期刊,这一殊荣确定了《文史哲》在学界和学报界的特殊地位。此外,《文史哲》还首批入选教育部高校哲学社会科学名刊工程、国家社科规划基金重点资助期刊、首届“国家期刊奖”、第二届“国家期刊奖”提名奖、第三届“国家期刊奖”提名奖及“国家期刊方阵双奖期刊”“全国双十佳社科学报”“全国百种重点社科期刊”“新中国60年最有影响力期刊”、全国“百强报刊”等称号。2019年,入选北京国际图书博览会(BIBF)“庆祝中华人民共和国成立70周年精品期刊展”、中国历史研究院“庆祝中华人民共和国成立70周年史学成就展”;入选“2019中国人文大众数字阅读影响力期刊TOP100”(海外排行榜)。

记者:您作为《文史哲》主编,倾注了大量心血与情感,肩负着繁荣学术研究,推进学科发展的重任,在编辑过程中有哪些观察和思考?

王学典:我与《文史哲》渊源颇深,上世纪70年代在供销社工作时,没有书读,就到处借书,后来我到公社党委开介绍信,从邮局订阅了一份《文史哲》,是最早的订阅者之一,与《文史哲》结下不解之缘。1979年,到山东大学读书后,上大二就开始给《文史哲》投稿。1988年在《文史哲》上发表了第一篇文章《关于历史创造者问题的讨论》,这篇文章也是我的代表作。当时文章迅速被很多媒体转载,后来我陆续在《文史哲》上发表了十几篇文章,2006年成为主编,与《文史哲》几十年情缘深厚。

作为长期从事学术史研究的工作者,我更加深入地认识到人文社科类刊物对学术起到的巨大推动作用。担任《文史哲》主编后,秉承《文史哲》既有的现实性品格,在发挥杂志对学术研究的推动作用方面上了一个新的台阶。人文社科类期刊都肩负着繁荣学术研究、推动学科发展、引领学术研究导向的使命,近年来,我国人文社会科学研究取得了很大成绩,但同时存在自主创新不足、结合现实的学术创新能力不强等问题。引导学术发展,要始终确保正确办刊方向,始终坚持高质量办刊,展示高水平研究成果,这是办刊理念。要引导学术。办刊理念上不是只有作者和学者起作用,编者也同样起着重要作用。这些年,我们《文史哲》杂志先后主办了一系列的研讨会,旨在引导学术发展。

记者:您作为全国政协常委、哲学社会科学工作者、《文史哲》杂志主编,今后如何以习近平总书记回信为指引,在新的时代条件下推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展?

王学典:习近平总书记在回信中深刻阐述了在新的时代条件下推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展对于坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量的重大意义,就办好高质量的学术期刊提出了新的更高要求,体现了很强的理论性、实践性和指导性,彰显了习近平总书记治国理政的哲学思维和哲学智慧,为繁荣发展哲学社会科学进一步指明了方向、提供了根本遵循。

在新的时代条件下推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,具体怎么进行,今天召开的“社会科学视野下的儒家思想”座谈会也在讨论这个问题。什么叫创造性转化?《文史哲》在这方面做了一系列工作,按照我的理解,创造性转化、创新性发展是社会科学化。在新的时代条件下推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,是坚定文化自信的强基工程。坚定文化自信,就是要坚定对中国特色社会主义文化的自信。坚定对中华优秀传统文化的自信是坚定文化自信的应有之义。以马克思主义为指导,坚守中华文化立场,立足当代中国现实,结合当今时代条件,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,必然有利于发展面向现代化、面向世界、面向未来的民族的科学的大众的社会主义文化,推动社会主义精神文明和物质文明协调发展,筑牢坚定文化自信的根基。

新的时代条件下推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,《文史哲》杂志要继续发挥作用,给全国作出表率,在学术领域树立示范性标杆,以习近平总书记回信为指引,根据现实的需要,根据国家和民族的需要,把儒家的资源有效地转化为推动社会发展的动力和社会主义文化建设的资源。

记者:《文史哲》杂志今后的发展方向是什么?怎样坚守初心、守正创新,引领哲学社会科学创新发展,彰显时代精神?

王学典:哲学社会科学在弘扬中华优秀传统文化、深入阐释中华文明方面承担着重要责任,必须自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定践行者,自觉从历史和现实、理论和实践相结合的角度做好研究阐释工作。

如何从研究的角度更好地打造中国特色哲学社会科学事业,更好地建设中国独特话语体系、学科体系、学术体系将是重要任务。我们要按照《文史哲》杂志一贯的做法向前走,以习近平总书记回信为指引,继续把杂志推向一个新的阶段。要紧扣时代的脉搏,当前国家和民族的需求是什么,需求在哪里,就是我们要做的工作。比如,中国文化要走出去,参与世界文化次序的重建、话语体系的重建,怎样讲好改革开放的故事、中华民族崛起的故事、中国走向世界的故事,这是当下的需求,《文史哲》杂志要最大限度地满足这些需求。

此外,要发挥期刊对于引领推动学术发展具有的不可替代的作用,这就要求期刊在内容组稿时要有高度,严把质量关。没有一流的编辑队伍就无法办出一流的期刊,要进一步加强期刊队伍建设,不断完善期刊编辑考核评价体系。我们要深入学习领会习近平总书记回信的精神实质,紧密结合山东实际,不折不扣抓好贯彻落实,以实际行动增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。总之,一定牢记习近平总书记的殷殷嘱托,再接再厉,把哲学社会科学研究推进到更高水平,更好地弘扬中华文明,更好地阐释中国道路、中国精神、中国力量。

发表评论